ノア・スミス「でっかい問いにノーベル賞:アセモグル・ジョンソン・ロビンソンについて」(2024年10月15日)

アセモグル・ジョンソン・ロビンソンの3人が,経済発展の大統一理論で受賞

毎年,ノーベル経済学賞が発表されるたびに,このブログで記事を書いてる.ここ3年だと,2023年のゴールディン,2022年のバーナンキ・ダイアモンド・ディブヴィグ,2021年のカード・アングリスト・インベンスについて,記事を書いた.でも,今年は書かずにすませようかとも思った.なぜって,実は今年の賞についてぼくはあんまり面白く思ってなくて,それでみんなをしらけさせるのはイヤだったからだ.とはいえ,かつては主流マクロ経済学を批判するのがブロガーとしてのぼくの持ち味みたいなものだったし,いったん自分のルーツに戻ってみるのも悪くないかもしれない.

長くこのブログを読んでる人ならきっと知ってるだろうけど,ぼくはノーベル賞全般をあまりよく思っていない.実際には,たいていの大発見は集団での大きな努力および/または小さな漸進的累積のたまものなのに,ノーベル賞は個々人の貢献をあまりに大きく称えてしまっている.これは,科学の実態を反映しない「天才崇拝」をつくりだしてしまう.それに,受賞者とそれ以外の研究者たちの間にあまりに大きすぎる地位の落差もつくってしまう.

それに加えて,ノーベル経済学賞 [n.1] にはさらに批判すべき点がある.科学系のノーベル賞は,外部の正当性評価をすごく頼って,誰に賞を贈るか決めている――ようするに,その人の理論や発明がちゃんとモノになっていないといけない.そうじゃないなら,世界最高の天才といえどもノーベル賞はもらえない.物理学者のエド・ウィッテンは,ノーベル賞よりとりにくいフィールズメダルを受賞した.ヒモ理論のために彼が考案した数学が,その理由だ.でも,彼がノーベル物理学賞をもらうことはほぼ確実にない.なぜって,ヒモ理論は実証的に検証できないからだ.

ノーベル経済学賞はちがう.伝統的に,この賞は経済学分野でいちばん影響の大きいアイディアを出した経済学者たちにおくられてきた.その人の研究を後追いする研究に他の経済学者たちが大挙していそしんだり,あるいは,その人が開拓した理論的・実証的な技法を使ったりすると,ノーベル経済学賞がもらえる.べつにその理論の正しさが立証されてなくてもかまわない.具体的な実証的発見が受賞時点までにすでに覆されていてもいい.とにかく,影響が大きかったらこの賞がもらえる.

トーマス・クーンの言う「パラダイム以前の」科学にだったら,これはふさわしいという言い分はありうるね――つまり,基本的な概念とツールをまだ模索中の分野だったら,こういう賞の選定でいいのかもしれない.でも,ノーベル経済学賞がはじまってから,55年も経ってるんだよ.これほど年月が経過しているなら,研究分野がよちよち歩きから抜け出していてもよさそうなものだ.その一方で,「経済学の分野で影響をもつ」のを選考基準にして成功している研究を選ぶのは,ちょっとあまりにも人気投票めいてるように思える.そんなだから,2004年のような授賞も起こる.あの年のノーベル経済学賞がおくられたマクロ経済学者たちは,こんな理論を唱えた人たちだった――景気後退を引き起こすのはテクノロジーの減速で,大量失業は自発的な休暇だ.

近年の様子をみると,状況は変わってきているのかもしれない.いわゆる「信頼性革命」に関わっている実証経済学者たちに――つまり,〔厳密な無作為対照実験ではないけれどそれに準じる〕準実験に携わっている人たちに――おくられることも多い.たとえば,2023年のゴールディン,2021年のカード/アングリスト/インベンス,2019年のバナジー/デュフロ/クレマーがそうだった.理論家におくられるときには,現実の結果をよく予測するゲーム理論家たちにおくられがちだ――2020年のミルグロム/ウィルソン,2016年のハート/ホルムストロム,2014年のティロル,2012年のロス/シャプレーがそういう例だ.マクロ経済学――ずっと確立しにくい分野――におくられる場合ですら,目下の問題にすぐ応用された理論を示した経済学者が受賞している.たとえば,2022年のバーナンキ/ダイアモンド/ダイヴィグや2018年のノードハウスがそうだった.

つまり,近年のノーベル経済学賞を見ると,経済学はだんだん自然科学に似てきている様子がうかがえる.経済学業界での文化的な影響ではなくて実際の応用と外部での正当性が最終的に研究の値打ちを決めるように変わりつつある.でも,今年の賞はそこから一歩遠ざかったようだ.かつてのノーベル経済学賞で重視されていたような大思想に一歩もどったように思える.

ともあれ,今年の受賞で大事なところは,ダロン・アセモグルはいずれノーベル経済学賞をとるとわかっていたところだ.アセモグルは,ケダモノみたいに研究に驀進するとんでもない存在だ――数学のテレンス・タオに経済学でいちばん近いのがアセモグルだろうね.アレックス・タバロックがこんなことを語ってる:

ダロン・アセモグルは,経済学版のウィルト・チェンバレンだと思う.とんでもない生産性の化け物で,ほぼ前例のない速度で論文と被引用数をドカドカ積み上げていってる.Google Scholar によると,アセモグルの被引用数は 247,440件.h指数は 175,つまり 175本の論文それぞれが 175件で引用されているってことだ.ちょっと立ち止まって考えてみよう.ダロンが博士号をとったのが1992年のことだから,毎年 5本以上の論文を出してるわけだ.これだけでもすごい――でも,ここで言ってるのはただの論文じゃなくって,革新的ですごく引用される論文だ.それを毎年5本以上ずっと出し続けてるんだよ! (…)ジョン・ベイツ・クラーク・メダルの際にダロンの研究の概略を書いたとき,ロバート・シラーはこう述べてる.「ダロンの執筆速度たるや,こちらが彼の研究を消化できる速度を超えている.」 これは業界全体にも当てはまると思う.ぼくらみんな,ダロン・アセモグルに追いついていない.

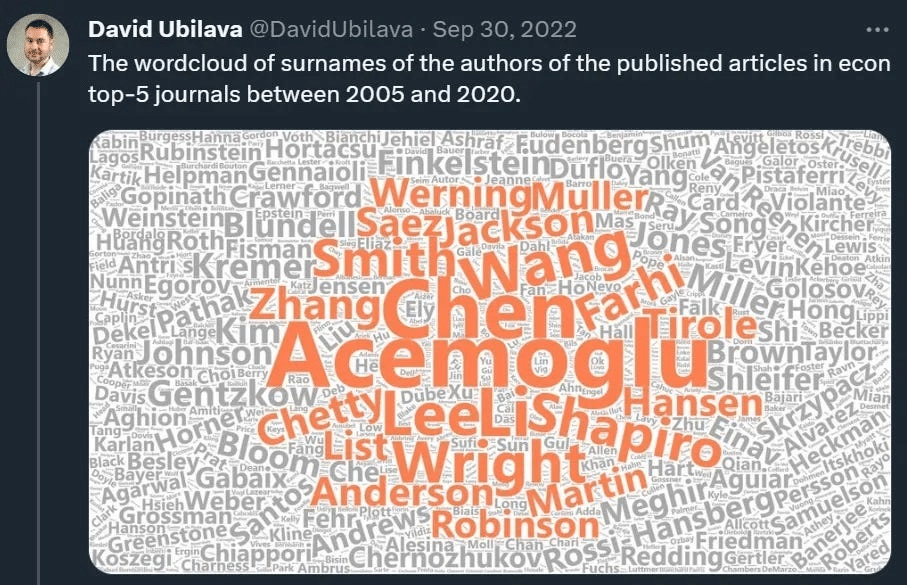

というか,この画像さえ見れば一目瞭然だ:

さっきも言ったように,物理学だったら,これほどの業績を達成した研究者でもノーベル賞をもらわないことだって十分にありうる.経済学では,それはありえない [n.2].そして,いつだろうとアセモグルがノーベル賞をもらうときには,どう転がっても彼がいちばん影響をふるってる研究分野と決まり切っていた.それが,制度と経済発展に関する彼の研究だ.

だからこそ,今年のノーベル経済学賞は,この分野でアセモグルと共同研究をしてきたジョンソンとロビンソンにもおくられたんだ.べつに,ジョンソンとロビンソンそれぞれが個人としてパッとしない研究者だってわけじゃないよ!それどころか,金融・地域基盤政策・技術政策などなどの主題に関するジョンソンの研究全体がぼくは大好きだし,一般向けの秀逸な文章の大ファンでもある.でも,これまでのところ,ジョンソンとロビンソンの研究でいちばん影響が大きいものといえば,アセモグルといっしょにやった制度の研究だ.

「制度」って,なんだろうね? この点については,誰もいまいち合意できていない.概念上は,財産権みたいな法律の整備も,民主制みたいな政治制度も,官僚組織などなども,「制度」に含まれうる.「制度」と言うとき,研究者それぞれで意味しているものがまちまちでちがってる.ただ,1) 法の支配と 2) 財産権が重要な例だって点は,誰もが合意しているように思える.

アセモグル・ジョンソン・ロビンソン(たいていの人は “AJR” と頭文字で呼ぶ)の理論ではこう考える――経済発展は,一国がしかるべき制度を備えることで引き起こされる.具体的には,制度が「包括的」なときに,一国が繁栄すると彼らは考える――「包括的」制度とは,「各人の才能・技能をもっともうまく活かし自分がのぞむ選択を個々人がとれる経済活動に大多数の民衆が参加することを許容・促進する」制度のことだ.逆に,制度が「収奪的」な場合には,一国は貧しいままになる――「収奪的」制度とは,人間のインプットを軽視し,人間の潜在能力を浪費し,とにかく無料の労働力や鉱物資源といったリソースをぶんどろうとする制度をいう.この理論なら,アセモグルとジョンソンの有名な著書『国家はなぜ衰退するのか』で読んだことがあるんじゃないかな.

実は,ぼくはこの理論が大好きだったりする.情動のレベルでは,ぼくのなかにこの理論と強く響き合うものがある.ぼくの価値観と強く合致してるからだ.ぼくはふつうの人たちのことを信じてる.たいていは十分に活用されないままだけれど,平均的な人たちが秘めてる経済的・政治的な潜在力は大きいとぼくは信じてるし,「社会は一握りの天才が動かしてる」と思ってるエリート主義者にはしょっちゅうゲンナリしてる.略奪ではなく主に勤勉な仕事と創意工夫で国々は豊かになるんだと,ぼくは信じてる.

それに,直観を言えば,「この理論は正しい」と思うところもある.ロシアみたいに自国の人たちの価値を切り下げて火砲の餌食にしてる国々を見ると,テクノロジーと経済の観点で下手を打ってるなと思う.習近平が民間の起業活動を取り締まってるのを見ると,それが中国の成長にいいことだとは想像できない.抑圧的な体制をいくつ眺めてみても,軍事政権やら一党独裁体制やらマフィアやらが社会に触手をウネウネと伸ばして,普通の人たちが成功するのを妨げて無力感を広めている様が目に入る.安価な労働力に大きく依存している企業がイノベーションを生み出せずじまいになってる様もちょくちょく見かける.

でも,その上で言うと,この種の理論が証拠に照らして評価しやすいとは思わない.それに,経済発展の制度理論を検証するためにアセモグル・ジョンソン・ロビンソンが生み出した証拠にとびきり説得力があるとも思わない.

たとえば,AJR のいちばん有名な論文 “The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation” を一例に取り上げてみようか.この論文で AJR が目を向けたのはさまざまな旧ヨーロッパ植民地だ――アメリカやオーストラリアみたいな豊かな旧植民地もあれば,ナイジェリアやパキスタンみたいな貧しい旧植民地もある.AJR によると,豊かな旧植民地でいま暮らしている人々は政府によって土地などを没収されるリスクが低い.そこで AJR はこんな仮説を立てた――かつての植民地時代に,ヨーロッパ系入植者たちがその植民地に強力な財産権をつくりだしたために,いまの豊かな旧植民地では没収のリスクが低いのに対して,やがて貧しくなった植民地では財産権が弱かった.

この仮説を検証するために,AJR はいろんな植民地に移り住んだヨーロッパ人の死亡率に着目した.総じて熱帯病が原因で移住者の死亡率が高かったために,ナイジェリアみたいな地域にヨーロッパ人は大量に移住できず,遠くからその地域を支配することになった.遠くから支配する入植者たちは,財産権を大して気にかけなかった.そのため,鉱物資源採掘および/または奴隷捕獲を軍隊や現地の縁故者にまかせ,植民地がまるごと腐敗するまま放置した.他方で,熱帯病の負荷が弱い場合には,ヨーロッパ人は現地に乗り込んだ.すると,いくらかなりと財産権を有効にする必要が生じた.「ほらごらんなさい」――この仮説は検証された.ヨーロッパ人が熱帯病であまり死ななかった植民地はのちに現代でずっと豊かになりやすく,よりよい財産権がある傾向が強かった.

この研究手法は賢い.そして,研究結果はぼくらの直観に合致している.でも,この論文が世に出てから2年後,一部の経済学者たちは大きな欠陥を指摘しはじめた.とりわけ,Glaeseer et al. (2004) では,こう指摘された――ヨーロッパ人が移住できた地域では,たんに財産権その他の制度が持ち込まれただけではなく,当人たちが現地に持ち込まれているじゃないか.Glaeser et al. はこう述べている.各種の制度が経済成長におよぼす影響と,人的資本が経済成長におよぼす影響とを選り分けるのは不可能だ――つまり,大勢のヨーロッパ系の子孫たちがその国にいることの影響を,制度の影響から切り分けられないじゃないか.

【続きは『ウィーブが日本を救うーー日本大好きエコノミストの経済論』でご覧ください。】