ノア・スミス「凡人の逆襲?――AIは格差縮小に作用するのかも」(2023年9月4日)

テクノロジーと格差についての楽観論

かつて Twitter と呼ばれてたアプリでは,ノア・スミスといえば,「ふつう・平均・中流」のよさについて前のめりにたびたび語る人間でとおってる.なんでそんなにふつうのよさを語るかっていうと,ひとつには,とびきりすごい人間じゃなくてもよい生活・快適な生活・充実した生活をみんながおくれる平等主義的な社会の他にうまくいってる社会なんてないと思ってるからだ.ただ,理由はそれだけじゃなくって,大人になっていくときにさんざん浴びせかけられたメッセージへの反発って側面もある.どの映画を見ても,どの本を読んでも,どのテレビ番組を見ても,ぼくみたいなガリ勉オタク(ナード)は特別だって語りかけてるように思えた――物理学ができたりコンピュータでプログラムを組めたり,なんならテレビゲームをやれるだけでも,例外的な人間になる定めにあるとでも言わんばかりだった.80年代後半や90年代には,いままさに大転換の節目にいるような感じがした.なれなれしく背中をぽんぽん叩いてくるジョック連中は,かつてアメリカ社会で優勢だったけれど,そんなジョック連中がメガネ系の変人やガリ勉どもに力と地位を明け渡す時代がすぐそこまで来ている――そんな風に感じていたんだ.

これは,ただの幻想じゃなかった.その後30年間に,ナードは本当に経済競争の勝者になった.アメリカは製造業から知識産業に転換して,IT や金融やバイオが栄えた.ようは,世界の工場から世界のリサーチパークに変わった.それにともなって,あれこれ取引をしたり大勢の労働力を管理したりできるだけでは,もはや実業界の最高レベルで成功するのに必要なスキルに足りなくなった.80年代前半から2000年代にかけて,大卒者の収入プレミアムは猛烈に上昇して,金銭的な成功を収めるうえで大卒資格はあってもなくてもいい選択肢からほぼ必須の条件に変わった.眼鏡をかけたプログラマーや数学ナードがとびきりの金持ちになった.

人的資本の時代が本格化して,世間では「平均は終わった」のが共通見解になった.収入が増えれば社会的地位と本人の自信も高まる.2016年にぼくがサンフランシスコに移ったときには,すでにテック系の人たちが宇宙の支配者なのははっきりしていた.

ナード連中と他のみんなとの差が開いたことだけが,アメリカで格差が拡大した原因だったわけじゃない――金融化,グローバル化,税制の変更,労組の衰退などなど,他にも一役買った要因はある.でも,人的資本につくプレミアムの増加は,見過ごしようもなかった.

この傾向はとても長く続いて,たいていのアメリカ人はもう他のことを思い出せないほどだ.「テクノロジーを活用できるくらい頭がよくて教育がある社会の20%の人たちに過大な便益をもたらすことで,テクノロジーは格差をもたらす」という発想にぼくらはすっかり慣れ親しんでいる.いまや,格差拡大こそテクノロジーがやることだと暗黙に決めてかかるほどになっている.だから,生成 AI みたいなテクノロジーが登場すると,みんなはすぐにこう予測する――「新しいデジタル落差の結果として,経済格差が開くぞ.」

そうなる可能性はある.これは除外できない.でも,ぼくはもっと楽観的な見方をとってる――いまぼくらの経済に次々におしよせてきてるテクノロジーの数々によって,1980年からの数十年で開いた技能落差の多くが縮まる可能性があると,ぼくは思う.

生成 AI は頭脳の電動工具

まずは,生成 AI について話そう.このテクノロジーに,いま誰も彼もが興奮してる.各種の生成 AI ツールが生産性におよぼす影響について,たくさんの研究が進行中だ.そして,そういう研究のすべてが,同じ結論を下しているように見える:能力の高い人たちよりも低い人たちの方が,生成 AI によってずっと大きな生産性のブーストが得られるという結論だ.

たとえば,Brynjolfsson, Li, & Raymond (2023) の研究では,顧客サポート人員に AI ツールを与えてみて,こんなことを見出してる:

我々が考慮したあらゆる生産性の尺度で一貫して,AI による支援は,技能と経験におとる労働者の成績をより大きく高めている.(…)AI ツールによって,より経験の浅い従業員ほど経験曲線をより迅速に下っていく手助けが得られている〔AI ツールによって新人ほどすばやく作業に習熟して,同じ作業でもかかる時間が短くなっていったということ〕:処置群の〔AIツールを与えられた〕在職2ヶ月の従業員は,非処置群の〔AIツールを与えられていない〕在職6ヶ月の従業員の成績と同等の成績を示した.従来のコンピュータ・テクノロジーの波では技能変調の技術変化の証拠を示す研究に対して,こうした研究結果は好対照の内容となっている.

AI支援が生産性におよぼす影響がとりわけ顕著なのは,技能の高い人々から低い人々をわけた五分位で最低に位置する集団だった.この人々は,1時間あたりの処理件数が 35パーセント増加している.これと対照的に,もっとも技術にすぐれた従業員では,AI支援による生産性向上は見られなかった.(…)以上の結果から,より技能の低い従業員ほど,一貫して,AI による助言にアクセスすることで改善が見られるのに対して,すでに効率よく業務をこなしている最高技能の従業員たちは AI による助言で集中が妨げられるのかもしれないことがうかがえる.

また,Noy & Zhang (2023) の研究では,教育のある専門職に生成 AI ツールを与えて文章作成タスクにあたってもらい,同じパターンを見出している:

対照群[ChatGPT支援のない人々]では,一貫して生産性の格差が見られる(…).処置群[ChatGPT 支援のある人々]では,当初の格差は処置によって半減している(…)この格差縮小をもたらした要因は,1回目のタスクでより低いスコアをつけた参加者たちが ChatGPT アクセスからより多く便益をえたことだ.

さらに,Peng et al. (2023) の研究では,プログラマーによる産出に GitHub Copilot がおよぼす影響を検討していて,やっぱり同じパターンを見出してる:

研究で特定された不均等な影響は,吟味する価値がある.我々がえた研究結果からは,経験のとぼしいプログラマーほど Copilot からより多くの便益を得ていることがうかがえる.この結果が今後のさらなる研究でも一貫して見られたなら,新人プログラマーとより高齢の〔経験が長い〕プログラマーにみられる生産性の増加から,ソフトウェア開発への業務移行を支援するさまざまな技能イニシアティブが可能であることが示唆される.

また,Choi & Schwarcz (2023) の研究では GPT-4 を用いて法学の試験で学生を支援してる.結果はお察しのとおり:

GPT-4 の影響は,開始時点の学生の技能水準によって大きく異なった.クラス最下層の学生では,AI 支援による成績向上が非常に大きかったのに対して,クラス最上層の学生では成績の下降が見られた.この結果から,AI はエリート弁護士と非エリート弁護士との格差を縮小して法曹関係の専門職に平等化効果をもたらすかもしれないことがうかがえる.

Doshi and Hauser (2023) の研究では,GPT-4 を用いてもっと創造的な文章執筆を支援してる.この研究でも,AI 支援が平等化のはたらきをしたのが見出されてる:

もともときわめて創造的な執筆者たちのあいだでは(…)GenAI が提示するアイディアにアクセスしたことで彼らの物語の創造性にほとんど影響は生じなかった(…).これと対照的に,もともとそれほど創造的でなかった執筆者たちの書いた物語では,GenAI のアイディア提案によって創造性と一定の情動的な特徴が大幅に改善した.(…)ようするに,[GPT-4 使用は]創造性の高い執筆者と低い執筆者の創造性スコアを平等化している.

ぼくが知るかぎり,これまでの研究では,才能にすぐれた人たちの方がそれほど才能にすぐれてない人たちよりも生成 AI をもっと効果的に使えることは示されてない.あらゆる証拠が,生成 AI が平等化要因であることを示してる.

直観的には,こうなる理由を考えるのに苦労はしない.これまでに登場していた情報技術は人間の認知を補完するものだったのに対して,生成 AI は人間の認知を代替する傾向がある.伝統的な方法でコンピュータ・プログラムを組むためには,さらには多種多様なソフトウェアを応用するためにすら,コンピュータみたいに思考できる頭脳をもちあわせてないといけなかった.すると,当然ながら,自分の頭脳に計算をさせられるタイプの人たちが有利になった.(文章執筆ですら,そういうところがある.文章を書く技能の多くは,苦心して細部に注意を向けることにつきる.)

でも,生成 AI の場合だと,機械みたいに思考しない人たちと自然なやりとりができるようにできてる.たいていの生成 AI は,そういう人たちのかわりに機械的な作業をやってくれる.そりゃまあ,プロンプト・エンジニアリングみたいなものはある.あれには,いくらか難しい認知能力が必要かもしれない.でも,従来の IT テクノロジーで必要だった精神的な作業,反復的な場合も多い作業に比べれば,まるで別物だ.

言い換えると,伝統的な IT のはたらきは,ますますショベルみたいなものに見えてきてる――人の持ち前の能力を補完するものに見えてきてる.その一方で,生成 AI は蒸気ショベルに似てる.蒸気ショベルは,人間にかわって力仕事をやってくれる.GPT-4 は,細部に注意の射る思考を人のかわりにやってくれる.人間の持ち前の能力を代替するテクノロジーは,そういう持ち前の能力を以前ほど稀少でなくし,したがってその値打ちも下げる.

もちろん,だからって生成 AI が格差を全体的に縮めるというわけじゃない.こういうツールは計算偏重だから,物理的な資本が――大量の安価な GPU その他のハードウェアへのアクセス――富の源泉として復活するかもしれない.ただ,認知タスクに取り組む技能がいちばん低い人たちの成績を底上げすることで,生成 AI は人的資本という競技場を公平にできるように見える.

潤沢なエネルギーは平均的な人々の技能を補完する

モノの喩えとして生成 AI はいわば頭脳の電動工具みたいなものだというなら,自分の肉体にとって本物の電動工具が重要だってことを忘れない方がいい.自動車や建設機械などなど,いろんな機械ツールは平均的な人間の力を増幅してくれる.数学の天才に自動車を運転してもらったりユンボを操縦してもらったりボール盤で作業してもらったりしたところで,その辺を歩いてる人より格別上手にこなす見込みはない.

それに,物理的なテクノロジーの主要な入力といえば,エネルギーだ.1800年代から1960年代まで,アメリカ人一人あたりの使用エネルギーをずっと増やしてきた.ところが 1970年代に入ると,そんな流れに石油ショックが終止符を打って,アメリカ人のエネルギー使用量はいきなり横ばいになった:

20世紀終盤に「アトム」から「ビット」にイノベーションの領域が移った大きな理由は,おそらくそこにある――もっと速い自動車や電力をバカスカ使う電化製品の重要度は下がって,それよりも,より高速なコンピュータチップやよりよいソフトウェアをつくりだすことの方が大事になった.この転換によって,大卒の収入プレミアム上昇が加速し,技能に起因する格差全般も加速したように見える.

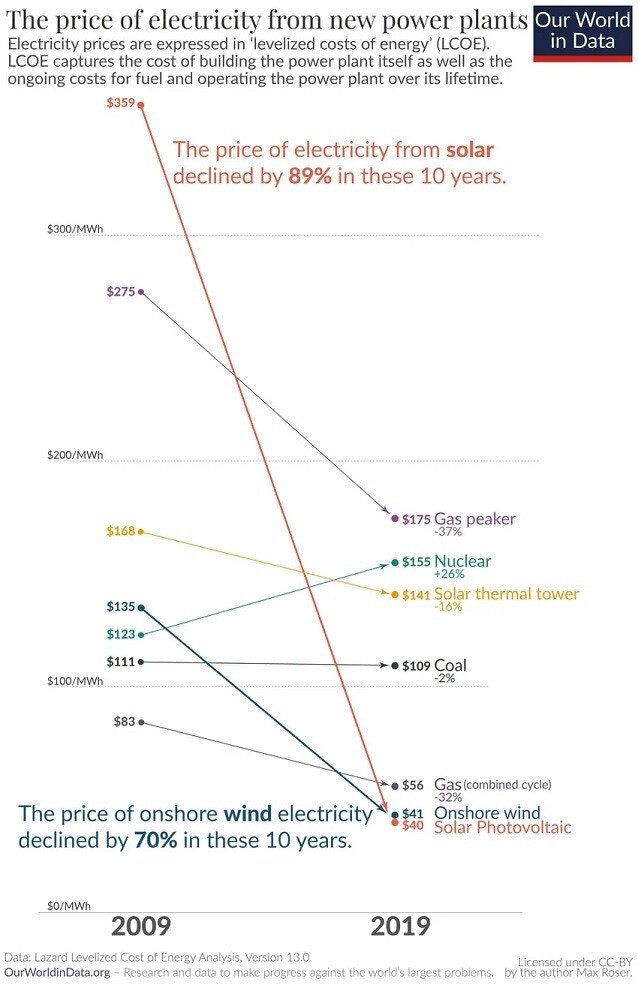

ここでいいニュースを:エネルギーは再び安価になりそうだ.それには理由が2つある.どっちもテクノロジーに関わる理由だ.1つめ,一次エネルギー生成に,より安価な新テクノロジーによって革命が起こりつつある:それは,太陽光発電だ.(またしてもこのグラフを引用して申し訳ない.でも,ほんとに重要なグラフなんだよ!)

鍵となるテクノロジーの2つ目は,先進的なバッテリーだ.これによって,石油ですら困難な場合も多いかたちで,エネルギーを可搬にできる.普遍的なエネルギーの可搬性からもたらされる含意については,1年前の記事で書いておいた.

安価で広く持ち運べるエネルギーが実現すれば,平均的な人間がかんたんに習得できるあれやこれやの経済活動が可能になる――バッテリー駆動の電気機器や工業ツール,生成 AI であれこれ命令できるロボット,安価な化学薬品製造とその搬送,高速で効率的な長距離移動車両,3D プリンター,などなど.建設労働者や工場労働者や食品配達作業員や看護師の誰も彼もが,こうして新たに潤沢になったエネルギーによってその力を増幅される.生産性が高まれば,賃金上昇にもつながる(バズってあちこちに出回ってる例のグラフに反して,実際こういう傾向があるんだよ).

言い換えると,より安価でより可搬性の高いエネルギーによって,70年代以前のようにテクノロジー曲線に乗る大きな助けがえられそうだ.

凡人の逆襲がはじまろうとしてる兆し

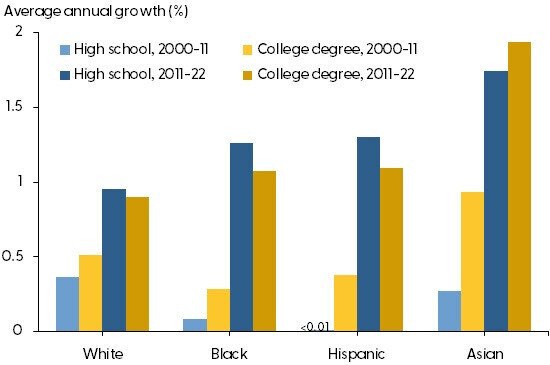

もちろん,いま言ったことはぜんぶ純粋な思弁だ.でも,《凡人の逆襲》ストーリーがすでに進行中かもしれないってことは気に留めておいて損はないと思う.近年,大卒の賃金プレミアムは実際に小さくなってきてる.大卒未満の学歴の人たちの所得が,大卒のそれを上回るペースで伸びてきてるためだ.

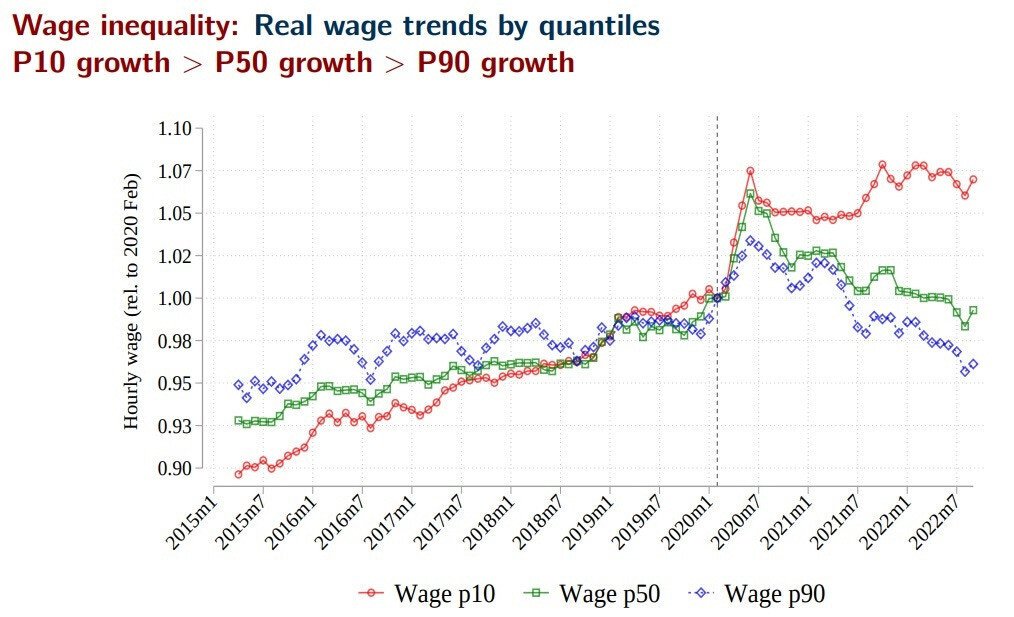

それに,これは一般的な賃金の傾向にも反映されている.その傾向を見ると,過去10年に,〔所得の〕分布の最下層の人たちの方が,最上層の人たちを上回るペースで伸びてきてるのがわかる:

もちろん,生成 AI と安価で潤沢な太陽光発電とバッテリーはまだ顕著な影響をぼくらの経済におよぼしてはいない.だから,この傾向をもたらしてる理由は他のところにあるにちがいない.売り手市場になってる労働市場は,明らかにこれに関わりがあるし,中国からの輸入との競争が前より弱くなったことや大卒資格が余ってしまってることも,その要因になってるかもしれない.

こういうことからようするになにが起こるかって言えば,《凡人の逆襲》説に追い風が吹くってことだ.賃金格差や技能の落差を縮めてる他の要因にどんなものがあるにせよ,競技場をもっと公平にする新テクノロジーがもたらすあれこれの便益こそ,その筆頭にくるはずだ.というわけで,こういう傾向がいつ終わるのかはわからないけれど,間違いなく,心強い兆しではある.

もちろん,《凡人の逆襲》説は楽観主義の産物だ.我がナード連中の部族にとって人的資本の時代は気分のいいものではあったにせよ,繁栄を享受できるのが社会のこんなごく一部の人たちにかぎられるべきじゃない.アメリカではもう40年もの長きにわたって,才能の持ち主や卓越した人たちが称えられ崇められてきた.層の厚い中流階級と労働階級が報酬の大半をせしめる時代を同じくらい長きにわたって続けてもいいんじゃないだろうか.

[Noah Smith, "Is it time for the Revenge of the Normies?" Noahpinion, September 4, 2023; translation by optical_frog]