アンドロイドは電気羊の夢を見るか? #3

京都の街並みは見ようによってはグロテスクに映る、という話をしている時だった。随分前の事である。

いにしえの建造物と現代の建築物が無秩序に混在しているようで、『京都の景観は、見ようによってはグロテスクだ』、と私が言うと、『ヨーロッパの街並みは100年前とほとんど変わらないんだ』と、添乗員を生業とする友人が言った。

添乗員として主に欧州全域を飛び歩いて約20年という彼から、その時イタリアのとある町の写真を2枚見せてもらった。

思わず『ほおぉ・・・』と感嘆の声が洩れた事を覚えている。

1枚は2003年のもの、もう1枚は2015年のもの。

丘の上から同じ町を同じアングルで撮影したその写真には、手前側の教会の壁の塗装が剥がれて色が変わっているのを除けば、全く同じ街並みが映っていた。

『古い物とか歴史を大事にするのが常識なんだよ、ヨーロッパは。

だから古くからある景観を守るって事も無意識に習慣みたいになってるんじゃないかな。古い物や歴史と共に存在して生きるって感覚が身に染みついてるというか・・・自然で当たり前の事なんだよ、それが』

ヨーロッパは電気羊の夢を見ない

例えばパリの中心部は、昔から同じ街並みと区画のままで、一定以上の高さで建物を建設してはならない、と市の条例で決まっているというのは、結構有名な話だ。

イタリアは日本同様、地震大国であるという。

地震が起きる度、倒壊した建物を再建する際、現在の耐震・免震技術を取り入れる事が不可能な場合は別だが、極力以前と変わらない元の姿に戻そうと、遺されている昔の資料を基に復元するらしい。

いくつもの国や民族を含んでいるヨーロッパを一概に“こうだ”と言い切る事はできないし危険だ。

しかし、歴史や昔からあるものを大切にする傾向は、ヨーロッパの全ての国・民族にあてはまるわけではないが、ヨーロッパの多くの国にそうした傾向がある、というのは間違ってはいないと思う。

そしてそれは、彼らが自分達の歴史に誇りを持っているからだろう。

旅と自由をテーマにしたライフスタイルを提案するサイト“TABIJIN”の“日本人が意外と知らない、ヨーロッパ8か国の国民性とは?”という記事によると、歴史に誇りを持っているという事ではフランスがいい例のようだ。

自分達の文化と歴史を最も尊び、ヨーロッパの中心はフランスであると思っているふしがあるという。

またドイツは、世界一の倹約家と言われ、規則を好み決まり事やルールを定め、その通りに実行する傾向がうかがえるとの事。

そうした傾向が環境問題に取り組む姿勢にも反映されているように感じるのは私の個人的な印象だが、ともかく、ヨーロッパは自分達を取り巻いている環境を守ろう、良い環境にしてそれを守っていこうとしているようだ。

そこには、“保存”という意識が強く働いているように感じられる。

既存の自動車からEV車への切り替え方にも、それが表れているように思う。

良い環境を作り上げ、それを保存し、なおかつそれによって利益を上げる。

何を用いて?

“規制”を用いて、である。

日本の盆・正月も真っ青な規制ラッシュ

EUでは、自動車の排出ガスに対する規制が主なもので2つある。

EU圏内統一排出ガス規制(EuroXとX部分ナンバリング)とCAFÉ規制だ。

EU圏内統一排出ガス規制は、1992年にEuro1が開始され、2014年に現在のEuro6が施行されている。

(現在、Euro6.xとx部分をマイナーチェンジでアルファベットで6a、6b、6cというようにナンバリングしながら継続中。

マイナーチェンジは細かく何回かに分けて施行されている。

以降現行施策をEuro6.xと記述する)

現行排出ガス規制として施行されているEuro6.xは、自動車から排出される一酸化炭素(CO)、二酸化炭素(CO2)、窒素酸化物(NOx)、粒子状物質(PM)などの有害物質上限値を定めており、基準値に満たない自動車はEU域内で販売できない。

そしてこの上限値は、マイナー・チェンジのたびに増していき、制限度がUPしていく。

ガソリン車、ディーゼル車ともに規制対象となっているが、2014年9月にEuro5から6へと移行する段階で、それまでガソリン車に比べやや緩やかだったディーゼル車もガソリン車なみに窒素酸化物の規制が強化され、ディーゼル車関連部門から撤退するメーカーも出ている。

ちなみにこのEuroシリーズは、中国、インド、ロシア、韓国などで排ガス基準として採用されており、順次6.xを導入していく見通しだという。

このEuro6.xと同一レベルの規制として、カリフォルニア州のZEV規制、日本の平成22年排出ガス規制があげられている。

(以上、コトバンクより)

もう一つの規制が、#1の記事でも書いたCAFÉ規制だ。

2019年の約1.9%から約5.6%へ、大幅に普及率を上げたEUは、2020年1月1日に始まった「CAFE(企業平均燃費)規制」によってここまで伸ばした普及率をさらに伸ばすとみられる。

CAFE規制とは、メーカーが販売する新車の平均CO2排出量を「走行距離1kmにつき95g以下にする」というもので、細かい事は省くが、この数字、ガソリン車だけを販売するメーカーでは達成が難しいもので、走行中のCO2排出がゼロであるEVを販売しなければおよそ達成できない数字、だという。

このCO2排出量削減率は年々増加するよう定められており、2035年には2021年比で100%、つまり実質ガソリン車、ディーゼル車は販売禁止となる。

このEuro6.xとCAFÉは自動車に対する規制である。

電機・電子機器に含まれる有害物質の使用を制限する規制がある。

RoHSと呼ばれている。

EC(European Commission:欧州委員会)が規定しており、2006年7月に施行され(RoHS1)、2011年7月に大きく改正発効された(RoHS-RecastまたはRoHS2)。

改正RoHSと呼ばれているのは、この2011年のRoHS2である。

2015年、2019年に制限物質の追加やカテゴリ適用が追加され、計10物質11カテゴリが規制の対象とされている。

EV車になくてはならないリチウム電池はこのRoHSの対象となっていない。

電池指令と呼ばれる別の規制の対象として扱われている。

EC(欧州委員会)とEU(欧州連合)によって2008年に施行され、2013年にその一部が改定され、単体、機器組込を問わず、一次電池、二次電池、蓄電池も含むすべての電池・蓄電池、廃電池・廃蓄電池に対する有害物質規制およびリサイクル要求である。

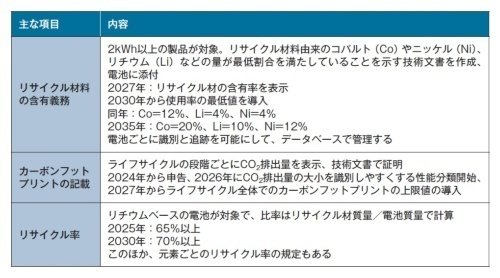

2020年12月、ECはこの電池指令に代わる新たな電池規則を提案、これが新電池指令(新電池規制とも)と呼ばれている。

ライフサイクル全体におけるCO2排出量=カーボンフットプリントの申告やバッテリー電池のリサイクルなど、資源の浪費と環境負荷を低減する持続可能な循環経済の枠組みが提示され、現在もEC内において審議中で、2022年中に(つまり今年中に)最終的な規則が決定する事になっているが、現時点でほぼ決定事項となるであろう規制内容に対し、日本の業界は戦々恐々としながらもこの新電池指令を好機と捉え、積極的に参入していく企業もある。

それらの企業の活動については、また稿を改めて述べさせて頂きたい。

戦々恐々とは、「技術を丸裸にされかねない」という事である。

自社の電池にどの材料をどういう比率で配合しているか、や、カーボンフットプリントの開示などメーカーとしては公開したくない情報を、基準値に満たなければ販売させない、と言われる事になるわけで、「EUはやり過ぎだ」という声が一部で上がるのも無理はないとも思えるが、大きな市場であるEUが国策として取り組んでいる事を変えるのは、か細い水の流れで石を削り、穴を穿ち、砕いて粉にしようとするようなものだ。

(トヨタが水素エンジンに取り組んでいるのは、図らずもそれに近い事に挑戦しているようにも感じる)

EUの規制ラッシュはこれらに留まらない。

規制という事で言えば種類も数もまだまだあるが、その中の主だったものをこの記事で上げさせてもらっている。網の目のように張り巡らされたそれらから、私にはEUが巨大な蜘蛛のように映る。

EV車シェアトップを誇りながらも太陽光発電では停滞し、未だに実現できない公約を盾に支援者と一般市民の両方にいい顔をするという二股膏薬を続けロケット打ち上げに躍起になりながらグーグル創設者の妻との不倫というもう一つの二股膏薬が噂され「デタラメだ!セルゲイとは友達だし!」とLmaoooしている人よりよっぽどタチが悪いと思えてしまう。

そしてEUの規制で主だったものは、まだある。

国境調整措置である。

“我々EUがルールメーカーだ”

本格導入はまだされていないこの国境調整措置は、CBAM(炭素国境調整措置:Carbon Border Adjustment Mechanism)とも呼ばれている。

鉄鋼、アルミニウム、セメント、肥料、電力に関するEU領域への輸入品について、製品単位当たりの炭素排出量に基づくCBAM証書の購入を輸入者に課す仕組みだ。

(以下、朝日新聞のGLOBE+2021年4月13日の記事を参考)

2021年1月20日にバイデン政権が誕生した翌朝午前10時、ECのフランス・ティマ―マンス副委員長は、アメリカのジョン・ケリー気候変動担当特使と電話会談したという。

二人はオランダの元外相とアメリカの元国務長官として旧知の間柄だ。

会談の内容は、連携して国境調整措置のひな型を作るというものだった。

つまり、スペードだかハートだか北斗の拳の悪役みたいな人が大統領だった時に離脱したパリ協定への復帰を宣言したバイデン氏が大統領になると決まった瞬間から、EUは、“ヨッシャ!今や!”とばかりにスロットル全開に動いたのである。

環境問題に対し、2050年の温室ガス排出実質ゼロを謳い先陣を切ったEUは、2030年に90年比55%を掲げている。

しかし規制強化はEU領域内の企業の競争力を削いでしまう諸刃の剣であり、域内企業が規制の緩い海外へ生産拠点を構えるようになってしまうとそこで温室ガスを発生させてしまう。

(カーボンリンケージと言うらしい・・・もう横文字と略語のオンパレードでわけわからん・・・)

EU内の雇用にも響く為、輸入品への課金で域内企業を守り、4.5億人のEU市場をテコに他国も脱炭素に巻き込んでいく・・・。

その思惑への批判を抑える為にEUはアメリカと連携していく必要があった。

だが、セルゲイの友達がEUとも友達かというと、そうとも言い切れない、と私は思っている。

ロケットに並々ならぬ意欲を見せるセルゲイの友達は、「地球が駄目になるなら他に行けば良い。それまで環境問題とやらは可能な範囲で抑えつつ利益優先でLmaooo」と言っているように見える。

対するEUは「環境問題をテコに持続可能な社会を作ろう。その主導権は俺らが握るって事でヨロシク!」と言ってるように見える。

EUには温室ガスを大量に出す産業に排出量の上限を設け、企業がその「排出枠」の超過分や削減分を売買する「排出量取引」がある。

炭素の排出に価格がついているのだ。

この「排出量取引」の内容を見直し、強化すると共にCBAMの本格導入をはかりたい、というのがEUの目論見である。

CBAM導入は2023年の1月となっている。

欧州議会のルイス・ガリカノ議員はこう言っている。

「食品には成分表示がある。

例えば自動車でも、鉄やアルミの使用量がわかるはず。

生産時の炭素排出を計算して対象にできる。

国境措置は小さく生むだけでなく、大きく育てる事を明確にしたい」

通常、法制化に向けたECの具体案を踏まえて動く欧州議会だが、国境措置については議会内で議論が先行し、ガリカノ議員はその議論の意見書をまとめた一人である。

パリ協定は各国が各々目標を定め温室ガス削減を進める仕組みだが・・・。

「自発的な取り組みのパリ協定を越えていく。EUはルールメーカーとして 動かなければならない」

きれいに言えば「夢で道を切り開こうぜ」と言うセルゲイの友達に対して、EUは「現実を見ろよ。夢なんか見てる場合か?」と冷めた目をして見つめているように思える。

EUは夢を見ない。

だが、現実をちゃんと見ているとも言い切れない。

ヨーロッパはエネルギー市場の再編に知恵を絞り多額の資金を投じてきた。その知恵と資金の多くは、再生可能エネルギーの重視に向けられた。

その為の規制が徒となり、昨年冬、ヨーロッパは深刻なエネルギー危機に陥ったのである。

石炭、電気の価格が高騰し(それは今も続いている)、スペインでは家庭用電気料金の値上げに抗議するデモが起きた。

イギリスでは給油待ちのトラックが長蛇の列を成し、まるで1970年代のような光景が見られた。

天然ガスをはじめとするエネルギーの不足が続き、ヨーロッパは暖房のない冬を覚悟しなければならない所まで追い詰められたのである。

次回、エネルギー危機について。