『REMAIN IN LIGHT』 TALKING HEADS

【私の音楽履歴書】 #20 TALKING HEADS

このnoteマガジンではこれまで、主にイギリス勢の紹介が多かったのだが、今回は久々にアメリカのバンドを採り上げたい。トーキング・ヘッズだ。

トーキング・ヘッズは、デヴィッド・バーン (Vo.Gt) クリス・フランツ (Dr) ティナ・ウェイマス (Ba) ジェリー・ハリスン (Key) の四人からなるバンドである。バンド編成での主な担当は括弧内の通りだが、固定しているわけではなく、楽曲によっては、それぞれがフレキシブルに担当し演奏している。

ニューヨークパンクの代表的バンドといわれているが、メンバーのバーン、クリス、ティナは名門美術大学、ロードアイランド・スクール・オブ・デザイン出身で、後から加入したジェリーはハーバード大学出身である。彼らが高学歴バンド、インテリバンドといわれる所以でもある。そしてその音楽も特徴的であった。

オリジナルアルバムは8枚発表している。

◇ Talking Heads:77

『サイコ・キラー`77/77』

◇ More Songs About Buildings and Food

『モア・ソングス/78』

◇ Fear of Music

『フィア・オブ・ミュージック/79』

◇ Remain in Light

『リメイン・イン・ライト/80)

◇ Speaking in Tongues

『スピーキング・イン・タングズ/83』

◇ Little Creatures

『リトル・クリーチャーズ/85』

◇ True Stories

『トゥルー・ストーリーズ/86』

◇ Naked

『ネイキッド/88』

〜であるが、私としては、大まかに1枚目から4枚目(前期)、5枚目から8枚目(後期)の2つの時期に分かれた見方をしている。

その違いを一言で言えばプロデューサーのブライアン・イーノの存在の有無である。2枚目の『モア・ソングス』から4枚目の『リメイン・イン・ライト』まで、共同プロデューサーとして名を連ねることになるイーノは毀誉褒貶の激しい人でもある。界隈には強く絶賛する人と、酷くこき下ろす人が入り混じっているのだ。

ほぼ同時期に、U2の『焔』や『ヨシュア・トゥリー』もプロデュースしている彼の手腕は評価されるべきものだろうし、まさに歴史的名盤に関わっているといえるのだが、プロデューサーとは世の東西を問わず何とも不思議で不可解な立ち位置であることよ…とあらためて思わざるを得ない。

ただ、トーキング・ヘッズに限って云えば、私にはイーノから離れた「後期」のほうが好みではある。

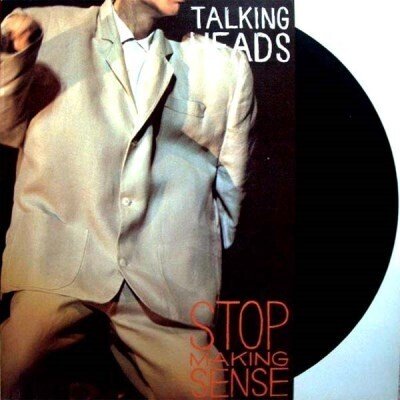

私が彼らを知ったのは84年のライブ・アルバム『ストップ・メイキング・センス』(Stop Making Sence)からだ。オーバーサイズのスーツを着て、奇妙で独特な動きのパフォーマンスをするバーンを観て、何ともいけ好かない「インテリ臭」を感じた〜今でいうところの“意識高い系”と決めつけてしまっていた。食わず嫌い的な拒否反応もあったのだろう。

いや、時期についてもっと正確にいえば、ウェイマスとフランツが組んだ(二人は夫婦関係でもある)グループ内グループ「トム・トム・クラブ」の『おしゃべり魔女』(Wordy Rappinghood/81) を聴いた時が先だった。それはそれで、その時の衝撃たるや…

〜なんちゅう音楽だ…と。当時はラップもそんなに一般的ではなかったし、それにシンセサイザーが絡まってのリズムは不思議な感覚だった。

そんな距離感がありながらも、私が初めてヘッズのアルバムを買ったのは『リトル・クリーチャーズ』からとなる。それ以前のアルバムは後追いになる。

アーティストの作品では、客観的評価(世間)と主観的評価(自分)が分かれる場合がある。私にはトーキング・ヘッズがそうだ。表記にあげた『リメイン・イン・ライト』は今聴いても傑作だといえる。いや、むしろ今聴けば聴くほど、その想いは強まる。だからこそ表記にあげた。

その一方で、イーノから離れた直後の『スピーキング・イン・タングズ』には彼らの余裕が感じられ、個人的にはこちらが好きなんだが、これはもう好みの問題でしかない。

Born Under Punches (The Heart Goes On)

The Great Curve

Once in a Lifetime

バハマ諸島ナッソーのコンパス・スタジオで基本的な音が録音されたという本アルバム。

そこは程なく後に、あの歴史的名盤〜ロキシーミュージックの『アヴァロン』も録音された当時のトレンド最先端の場所であった。

また後年発行のクリス・フランツの自著によると《REMAIN IN LOVE/2020》イーノ、バーン対クリス・フランツ、ティナ・ウェイマスという構図の中で、バンド瓦解の危機を孕みつつ綱渡りな制作を続けていたとのこと。

過激なスタイル変遷を続けたヘッズが葛藤や対立を抱えながらも10年以上続いたのは、クリスとティナがロック的グルーブと外交担当。バーンがコンセプトとパフォーマンス担当と役割分担が明確だったから、という具体的記述が裏付ける。

アフロ・ファンクを基調にシンプルに削ぎ落としたミニマルなビートを繰り出していく。何ともごった煮なリズムで生み出したギリギリのグルーヴ感に、このアルバムの特殊性を視る。

こんな命を削るかのような音作りをしていては、メンバーも心身共にもつはずもなろうに〜というのは後からの実感。

イーノからの呪縛から逃れた彼らは前作『リメイン・イン・ライト』のサウンドフォーマットを上手くトレースしながらも、彼ら自身による音作りを追求している。

その後それまでの集大成ともいえるライブアルバム『ストップ・メイキング・センス』の成功的評価でバンドとして次のフェーズに進める段階にあった本作は、過渡的アルバムとみられるのは致し方ないところだった。

Burning Down the House (from〜Stop Making Sense)

Girlfriend Is Better (from〜Stop Making Sense)

これまた不思議なこのジャケットに惹かれたのは間違いない。このアルバム以降、カントリー色も加わりながら、四人でシンプルな音作りを模索していこうとしているのがわかるアルバムだ。

この「The Lady Don't Mind」などは、今までとっつきにくかったライト層にもアプローチしているのがわかる一曲だ。

The Lady Don't Mind

(Nothing But) Flowers

『TRUE STORIES』の発表を経ての今作が結果として最後のオリジナルアルバムとなった。

時に世はワールドミュージックの勢いが盛んな中で、ヘッズ自身が、エスニックなアプローチは我らに一日の長があると言わんばかりのサウンドを作り出していた。

スティーヴ・リリーホワイトのプロデュースはあくまで四人の音作りをベースにしつつ、他のミュージシャンをさりげなくサポートさせる姿勢に徹していた。

ちなみにこの曲には元THE SMITH・ELECTRONIC・THE THEのギタリスト、ジョニー・マーが参加している。

最後に、前述したフランツ・ウェイマス夫妻によるグループイングループ、トムトムクラブを紹介してこの稿を終える。

パンク、ファンクがニューヨークとカリブで融合した本作は『リメイン・イン・ライト』とは好対照をなす緩やかな雰囲気のサウンドだ。

WORDY RAPPINGHOOD (邦題/おしゃべり魔女)

ミニマルなフレーズの心地よさやミドル・アップのテンポ感は、フェラ・クティ&アフリカ70のパーカッシヴなギターやキーボードのリズムを参考にしつつも、あくまでもワン・コード、ワン・シークエンスで突き進むアフロビートの呪術的な反復の面白さに着目、いつか思いもよらない場所に降り立つことになるであろう革新的なファンク・ミュージックを模索している。

80年代では、時代のあだ花的な位置づけにされがちなトーキング・ヘッズの音楽は、らせん状に発展した音楽シーンでようやく時代が追いついてきたのか?

私にとっては変なこだわりや予定調和から、かなり解放された面持ちで彼らの音楽を聴けるところまで来たと落ち着いていえる。そんな心境だ。