第27回デジタル松蔭塾ハイライト

第27回デジタル松蔭塾は、新政権へのアドバイスがメインになっています。

【データ安全保証】

【東京理科大学若林教授】

半導体現場での実務経験はなし。

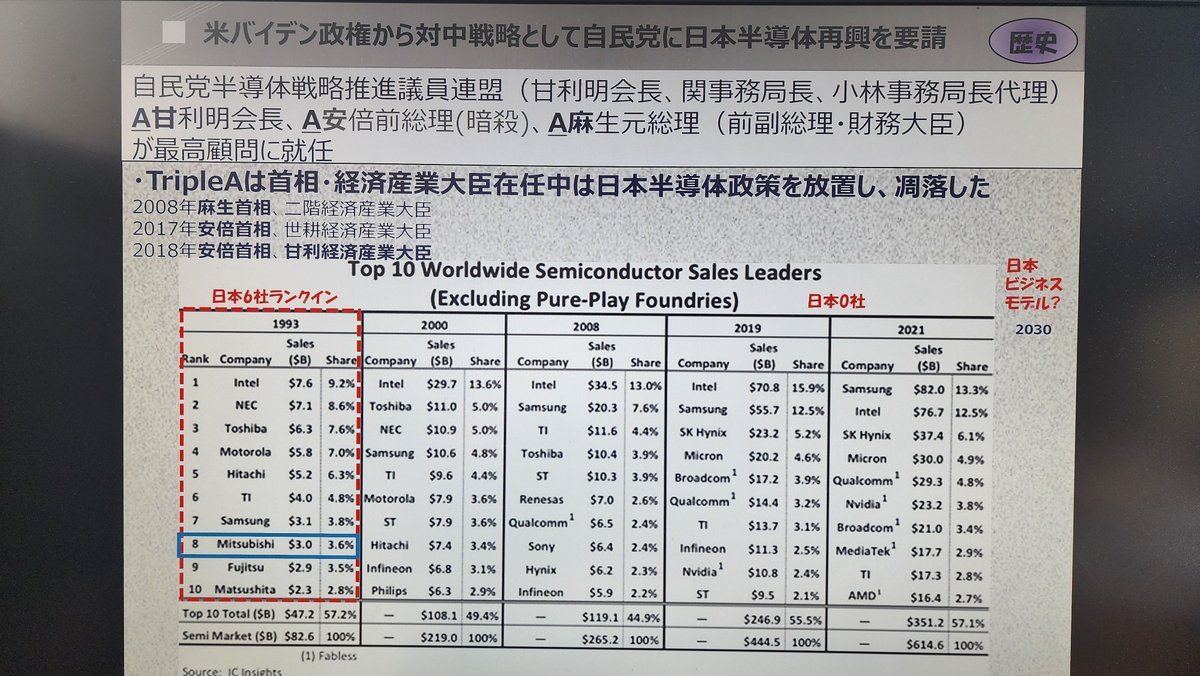

日本半導体ロジックには「いい時代」などはなく、日本政府の半導体政策のミスで多くの日本の半導体関係者は、企業統合やリストラなどを経験しています。

~引用~

日本の半導体業界を取り巻く状況をどう見ていますか。

若林秀樹・東京理科大大学院教授(以下、若林氏):最後で最大のチャンスが今、来ている。最大というのは、3つの変化のことだ。1つは国際情勢の変化。米中貿易摩擦などを発端とする国家安全保障の問題と、新型コロナウイルス禍でのサプライチェーンの混乱が影響している。伸びきったサプライチェーンを見直そう、という動きが加速する。

次は経営環境の変化だ。かつて日本が担ったものづくりはその後、韓国や台湾、中国が担ってきた。だが足元では再び米国などが日本に期待を寄せている。3つ目がテクノロジーの変化だ。ムーアの法則の限界が見える中で、(異なるチップを組み合わせる)チップレットという技術が出てきた。チップレットの技術では日本が強い素材などが生きるため決して負けていないし、チャンスがある。

最後、と言うのにも3つ要素がある。1つ目は台湾有事が起こってからでは遅い、ということ。2つ目が今日本に期待を寄せる米国も悠長に待ってくれるわけではないということ。そして人材面だ。いい時を知っている日本のエンジニアは50~60代にさしかかり、あと10年たったら引退してしまうだろう。もう、今しかない。

【ラピダス東会長】

日本半導体がシェア50%の時代はDRAMが世界一で日本企業数社が市場を独占していたからで、ロジック半導体で50%シェアを取った時代は1度もありまん。

【甘利衆議院議員】

米国Intelはファウンドリ事業で大赤字を出し、経営状況が厳しくなり、最先端ロジック工場の投資凍結、子会社分離を行っています。

~引用~

東哲郎会長

世界の半導体シェアで日本はかつて約50%を占めていたが、現在は10%を切っている。最先端の技術を放棄して、輸入に依存しているが、その輸入も政治的な状況で危うくなっている。日本が世界と戦える強い産業競争力を持つため、何としても「2ナノ」の技術を手に入れ、最先端の半導体産業を育てていかなければならない。

—北海道に期待することは。

【甘利】 (空港周辺の土地や電力供給など)半導体関連の企業立地に向けたベースがそろっているところはあまりない。(米半導体大手)インテルのCEO(最高経営責任者)が「半導体製造工場は、20世紀の油田と同じアドバンテージ」と言っていた。ブラックホールのように企業を吸い寄せ、日本がこれまでの流れを反転させる求心力を持つチャンスだ。

【日米半導体協定期間中の経済産業大臣】

日本半導体凋落は、プラザ合意と日米半導体協定締結です。Japan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社(JASM)の法人格での税収見込みなのか?

~引用~

各国政府が半導体への支援を強めています。日本は半導体支援を一度始めた以上、覚悟を持ってやり続けなければなりません。

もちろん補助金は入れっ放しではない。TSMCへの補助金は、試算でも10年後に税金で回収ができる見込みです。その先もTSMCは日本での生産を続けるので、いずれ、税金としてどんどん回収できる場面に切り替わるでしょう。同様に補助金を投入したマイクロンも同じパターンです。

一方で問題なのが、ラピダスです。すでに累計9200億円以上の資金が入っていて、今後も自立するまでは国の支援が中心になると思います。ただし、期待以上の成果も見えてきて良い将来図が描けているので、ここで“降りる”という判断はありません。

まさに勝負を懸けるタイミングですが、そろそろラピダスは国の支援だけではなく、ある時点から出資者に働き掛けていくことになり、政府の補助とは別の手段でお金を集める話がだんだん始まっていくでしょう。

【西村元経済産業大臣】

~引用~

西村康稔経済産業相は5日、国内企業が出資し、次世代半導体の量産を目指すラピダスについて、今年度(2023年度)も前年度以上の支援を継続していく考えを示した。

西村氏は同日の経産省でのインタビューで、22年度に700億円を助成したラピダスについて、進捗(しんちょく)状況をしっかり見ることが前提とした上で、今年度も「われわれとしては当然それを上回る支援をすることを頭に置いている」と述べた。支援の期間についても「ある程度継続しなければいけないと思っている」とした。

【自民党非公認】