千種創一『千夜曳獏(せんやえいばく)』所感 ー 意味のわかる短歌/わからない短歌について

短歌についてのプレゼンを大学の授業で発表した際、ありがたいことに千種創一の歌集『千夜曳獏』を大学の教授から譲り受けた。せっかくなので読後の所感と昨今の口語短歌について考えてみたいと思う。

千種創一については元々詳しく知らなかったが、調べてみると歌壇賞で次席を受賞したり、ユリイカの新人として選出されたりと名の知れたタイトルでの実績を残している歌人らしい。まずは読後の率直な感想について記したいと思う。

彼の歌風を一言で表現するのは難しいが、彼の歌は明確に”読ませる”短歌と”手触り”の短歌に大きく二分することができると思う。”読ませる”短歌とはどう言うことか。いくつか彼の歌を引いてみよう。

”読ませる”短歌とはつまるところ読み手の解釈にズレがない短歌(意味のわかる短歌)である。この、”解釈にズレがない”と言うのは読み手側に”普遍的な世界”の認知がなされている状態が前提とされている。その”普遍的な世界”をいかに別の視点から捉え直すかという点に歌人の個性が現れ、また、この前提があるからこそ読み手は解釈にズレを起こすことなく共感できるのである。彼の短歌の場合、世界がすごく美しく見えているのだなと感じた。特に『夜、縦の光はビル〜…』の歌の都市化の捉え方は美しいなと思った。私もこのように世界を見つめたいものである。しかし、彼の短歌の美しさは単純な美しさではなく、不安定な世界の裏写しとしての美しさであると私は感じた。そのため彼の歌からは突然後ろからナイフで突き刺されるような鋭さを感じる。例えば『きのことは柔らかい釘、〜』の歌は”きのこ””柔らかい”など平和なワードから始まったかと思いきや、”釘””留めておく”といったワードが続き、森の持つ不気味なイメージの輪郭を浮き上がらせることに成功している。ここに彼の短歌の鋭利さが見て取れる。

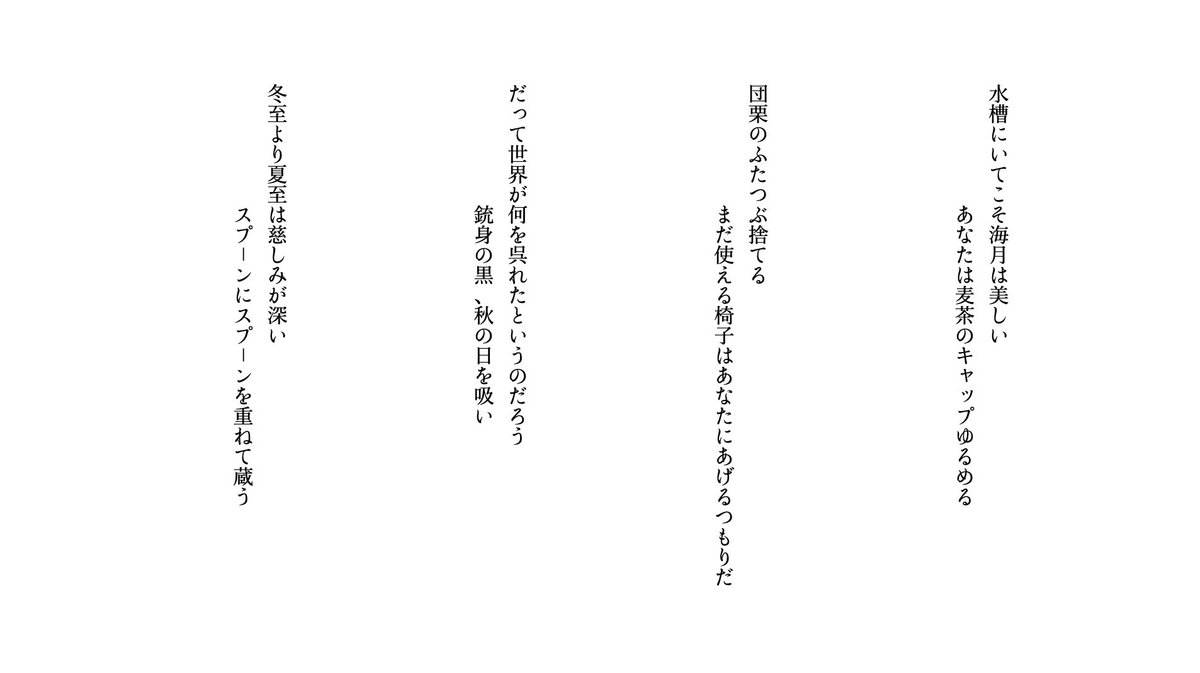

次に”手触り”の短歌について、こちらもいくつか彼の短歌を抜粋させてもらおう。

これらの短歌は一読しただけでは(あるいは何度か読み直しても)作者の意図を読み取るのが難しい短歌(意味のわからない短歌)である。特に千種の歌は上の句と下の句に関係性を見出すのが難しいと感じる。しかし、難しいというだけでまったくつながりがないというわけではない。むしろ”文脈から外れた場所”では強固なつながりを持っている。この”文脈から外れた場所”のことを私は”手触り”と呼んでいる。『水槽にいてこそ海月は美しい〜』の短歌を例に”手触り”とは何なのかをより具体的に説明しよう。この歌の上の句と下の句には文脈的つながりは全くない。クラゲが美しいことと、キャップを緩めることの間にSoやBecauseはないのである。しかし、”水槽”に対する”麦茶(のペットボトル)””海月”に対する”ゆるめる”など対応するワードの近似性を見つけることができる。この近似性こそが”手触り”であり”手触り”を味わうことこそが短歌の本質なのではないかと私は考えている。ただし、この近似性はかなり個人の言語感覚に因るところが大きいので、どこに近似性を見出すかは我々に委ねられている。これを踏まえた上で千種の歌の”手触り”を私なりに考えてみると、柔らかい手触りの歌もあれば、意外性のある手触りの歌もあり、”手触り”の幅が広いなと感じた。上で抜粋した歌の右二つは柔らかい手触りをしていて左二つは意外な手触りをしていると私は考えているが、人によって捉え方は様々だろう。この個々の捉え方の違いも含めて”手触り”の短歌なのである。

ここまでが千種創一の歌に対する感想である。少々難しいことを書いてしまったので簡単にまとめると、彼の短歌には2タイプあって、”読ませる”短歌は意味のわかる短歌であり、”手触り”の短歌は(文脈的には)意味のわからない短歌であるということである。そしてこの2つのタイプの短歌は現代口語短歌にそのまま当てはまるのではないかと私は考えている。各タイプの代表的な歌人を一名ずつ例に挙げて考察を進めてみよう。

まず”読ませる”短歌の代表的歌人として挙げさせていただくのが木下龍也である。(余談だが、私は彼の歌集を初めて読んだ際に感銘を受け短歌を始めており、私のルーツとも言える歌人の一人である。)彼の歌の特徴はなんと言ってもその”明快さ”である。

彼は元々広告コピーの養成学校に通っており、その方法論が短歌にも顕著に現れている。その方法論とは「読者に理解する努力をさせない」ことである。広告の受け手は往々にして面倒くさがり屋で、頑張って理解しようとすることなど絶対にない。そのため広告が広く世の中で話題となるためには「みんなが言いたいことを言わせてあげる」ことが大切なのである。彼はこの方法論に基づき短歌を詠んでいるため、多くの人から共感を得ているのである。

次に”手触り”の短歌の歌人として挙げさせていただくのは穂村弘である。彼は口語現代短歌のニューウェーブを先導した人物の一人で、現代短歌界ではレジェンド的な存在となっている歌人である。彼の歌の特徴は言葉の取り合わせの意外性である。

いかがだろうか。一読して彼の意図を理解できた者はいないはずである。彼はインタビューの中で「今まで誰も気づかなかったことを言葉にしたい」と語る。これは木下の歌と全くもって対照的である。そして、彼の歌は完全に理解することはできないが、強烈な”手触り”を感じることができる。

現代口語短歌はこの二つのタイプに分類されるが、はっきり言ってどちらのタイプにも欠点があると私は考えている。”読ませる”短歌は性質上、散文的になりがちで、かつ共感されることを前提としているため歌人自身の”生”の言葉から距離が出来やすい。一方”手触り”の短歌は限りなく歌人自身の”生”の言葉に接近してはいるが、接近するあまり読者に感覚を伝えづらい。私個人としては短歌は人に伝えてこそなんぼだと思っているので前者の短歌を好んでいるし、自分でもそれに近い歌を詠むことが多いが、後者の要素も蔑ろに出来ないと感じている。この二つをうまく折衷できたときに、短歌は新たな局面を迎えるのではないだろうか。