ドキュメンタリー映画撮影中!

皆さま こんにちは。

鎌倉の情報デザイン会社、アースボイスプロジェクトです。

地域や企業等の動画制作、ロゴ、WEBなどのデザイン〜情報発信、ブランディングまで、物語を発掘し「伝わる」情報作りのお手伝いをしています。

HOST TOWN SING ALIONG PROJECT

あっっっという間に8月が終わりますね。週明けからは長男の高校でも2学期がスタートします。

皆さんはこの夏、何をして過ごしましたか?

コロナ禍、無観客ではありながらも開催されたオリンピック、そしてまさに開催中のパラリンピックに釘付けだった方も多いのではないでしょうか?

弊社では、ドキュメンタリー映画の制作に取り掛かりました。

タイトルは「もう一つのオリンピック、ホストタウンにかける思い(仮)」です。

弊社では代表の榎田竜路が、東京2020オリンピック・パラリンピック組織委員会経済テクノロジー専門委員会委員(ようやく覚えることができました笑)を2016年から拝命していることもあり、ここ5年間はその関係のお仕事もいろいろとさせていただきました。

この夏は、ホストタウンのテーマソングを「復興ありがとうホストタウン」の皆さんで歌うプロジェクト、HOST TOWN SING ALONG PROJECTをご一緒させていただきました。

世界初、ホストタウンの取り組み

このプロジェクトをはじめ、主にご一緒してきたのは先ほどもちらっと書かせていただいた「ホストタウン」という取り組み。

ホストタウン事業とは、地域の人たちが選手たちのサポートを通じて異文化交流をはかり、そこから様々な可能性を拓いていくというもの。

オリンピック・パラリンピックにはアスリートしか参加できませんが、ホストタウンには老若男女すべての人が関われます。

オリパラとしては世界初の試みだとか。

地域の子どもたちが、ホストタウンと相手国との交流のコネクターに

弊社は、2017年より各地のホストタウン事業に関わらせていただいています。

きっかけは、内閣官房のホストタウンご担当の方から、「復興ありがとうホストタウンを立ち上げるにあたり、子どもたちを軸にした交流を実施していきたいが、何かアイディアはないだろうか。」というご相談を受けたこと。

ホストタウンをきっかけに世界各地とつながれば、東京2020が終わっても、永続的な交流事業に発展し、地域やその地域に住む人たちにとって、あらゆる面で良い影響が期待されます。

まさに千載一遇のチャンス。未来に繋げれば、地域にレガシーが遺ります。

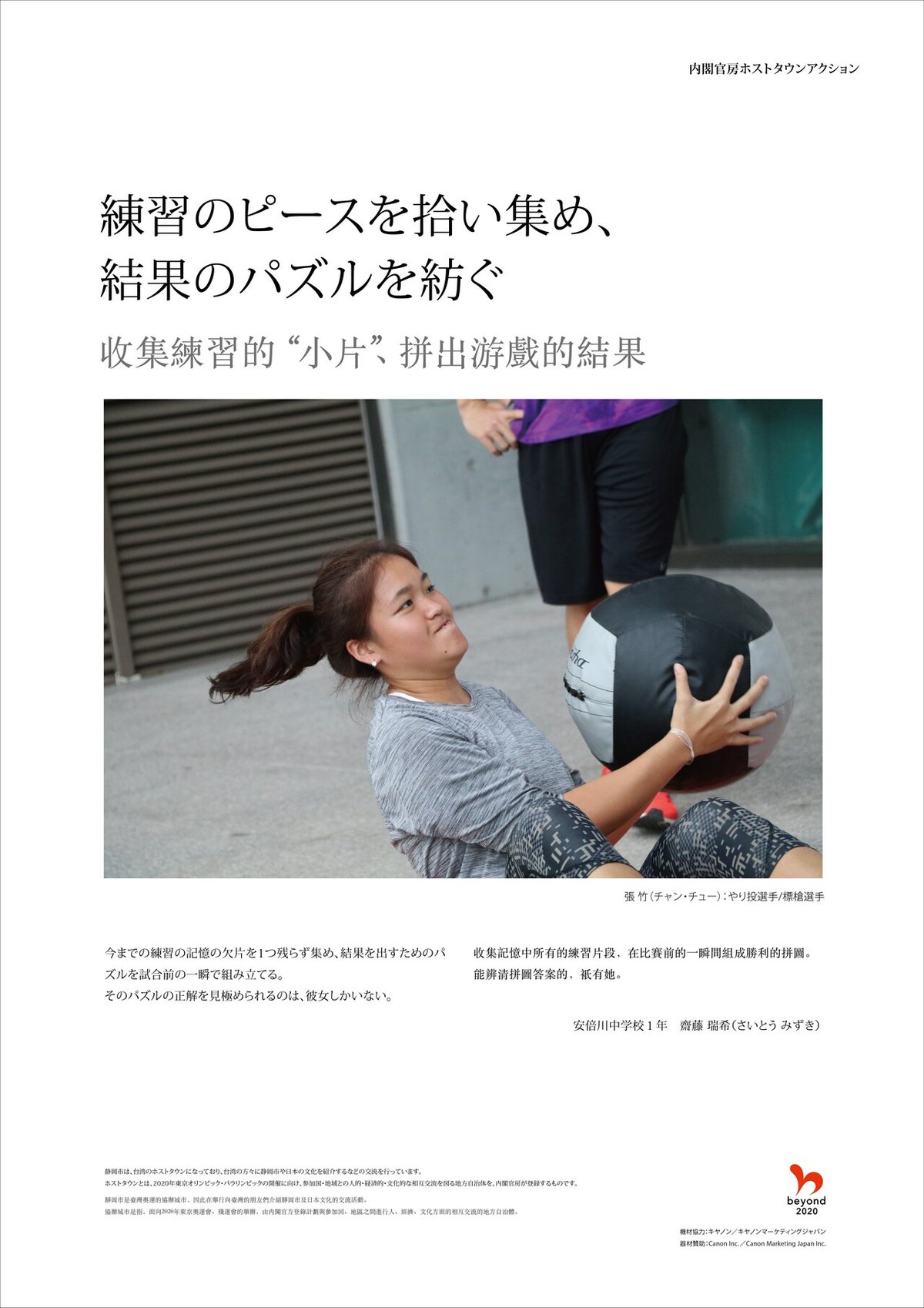

ということで、弊社代表が提案したのは「子どもたちによるポスター制作プロジェクト」。

ホストタウンの地元の子どもたちに、相手国のアスリートの取材をしてもらい、それをポスターにして展示する、というプロジェクトです。

子どもたちにとって、世界のアスリートを取材する機会はそれこそ千載一遇のチャンスではないでしょうか。

これまでどんな人生を歩み、何を思ってオリンピック・パラリンピックに挑むのか、といったことを、アスリートから直接聞くことができる。一生の思い出になりますし、こんな成長の機会は滅多にありません。

弊社は「認知開発®️」という独自のメディア手法を開発し、これまで日本各地でメディア講座を実施してきた経緯があります。そこで、その手法をポスター制作に応用し、子どもたちに取材技術を教える。それはある意味メディアの「型」なので、それを習得すれば、子どもたち自身の能力も上がることがわかっています(各地で実証済み)。

子どもたちの取材を受けたアスリートは、「関心を持ってくれている」という感覚を得ることになります。ある意味人間は、関心を持ってもらうことが大きな喜びとなります。出来上がったポスターを見て、アスリートたちは本当に喜んでくれました。

町の人たちにとっては、ポスターによりアスリートたちの物語を知ることになり、自然と共感を持つし、心から応援しようという気持ちになれます。

相手国や相手国のアスリートに大きな興味関心を持つ。町を上げてアスリートを応援しようという機運ができるーー。これぞ、まさに最高のおもてなしではないでしょうか。

こうして、岩手県野田村、雫石町、遠野市、福島県飯舘村、秋田県仙北市、静岡市...などでポスタープロジェクトが実施されました。

ドキュメンタリーで何を伝えたいか?

そんな経緯を踏まえ、今回のドキュメンタリーでは、ホストタウンというもう一つのオリンピックに尽力した人たちを、国や地域でご一緒した人たちをインタビューしながら、日本の教育とも絡め、榎田竜路の視点で今後向かうべき方向性を模索するーー。そんな内容になる予定です。

とはいえ、ドキュメンタリーですから、予定は未定。一体何が起こるかわかりません(笑)。そして、そこがドキュメンタリーの醍醐味でもあります。

渡辺紘文監督

監督は、東京国際映画祭の常連で、昨年スミソニアン博物館で特集上映を組まれた話題の鬼才、渡辺紘文監督。

故郷の栃木県大田原市を拠点に、アバンギャルドな映画を製作し続ける渡辺監督。その独特の世界観に魅せられたファンが世界中にいます。

個人的には、渡辺監督は、映画の伝統的な手法に忠実で、映画を熟知している人物だと認識しています。どうすれば映画が映画であり得るか。映画の「型」には生真面目なほど忠義を尽くしながら、あり得ないことを最大限に持ってくる。

そのダイナミズムが彼の魅力だと思います。

渡辺監督との出会い

渡辺監督との出会いは2007年ごろ。当時私たちは横浜アーロプロジェクトというNPO法人で、横濱学生映画祭などを主催していました。

日本映画学校での卒業制作となった「八月の軽い豚」を横濱学生映画祭でも上映。その後、デビュー作となった日中韓共同・横浜開港150周年記念映画『三つの港の物語』を横浜アートプロジェクトでプロデュース。もうかれこれ10数年の付き合いとなりました。

実は渡辺監督、『全裸監督』にもヤクザ役で出演。それがあまりにハマってて笑えました。興味ある方はNetflixからどうぞ!

ということで、残り少ない8月は、ドキュメンタリー製作周りでドタバタ終わっていきそうです。

みなさま、水分をしっかりとって、残暑を乗り越えましょう!

(榎田智子@鎌倉)

【ホストタウンについて】

【アースボイスプロジェクト】

website

YouTube(これまで制作した動画がご覧になれます)

Instagram