俺たちのコンテンツをあんたに届ける方法

あんたにも好きなアニメだったり漫画だったりがあると思うんだよね。

特段好きってわけではなくても、いろんなコンテンツにふれる機会ってやつはこのオンデマンドな社会では当たり前のようにあると思う。

彼方のアストラはすごく良く出来ていた。

進撃の巨人はいよいよクライマックスが近づいてきている感じ。

俺たちコンテンツ消費者にとって、そのコンテンツを供給してくれる人々がいるってことは、大いなる救いだよな。

でも待てよ?

俺たちはコンテンツを提供する側にもなっていないか?

こうしてnoteを書いているってことは、あんたのnoteだってコンテンツってことなんだよな?

今回は、俺たちのコンテンツが何を提供しているのかってことを振り返ってみる回だ。

まあ、俺のコンテンツとあんたのコンテンツが提供するものは違うと思うが、とりあえず付き合ってみてくれよ。

コンテンツの消費のされ方の変化

俺たちはまるで息をするように自然にコンテンツを消費し続けている。

さっき言った彼方のアストラにせよ、進撃の巨人にせよ、俺はその作品がこの世の中に出回っていた頃に全くその存在を知りはしなかった。

雑誌が売れないということが声高に主張され始めて20年以上の月日がたった。

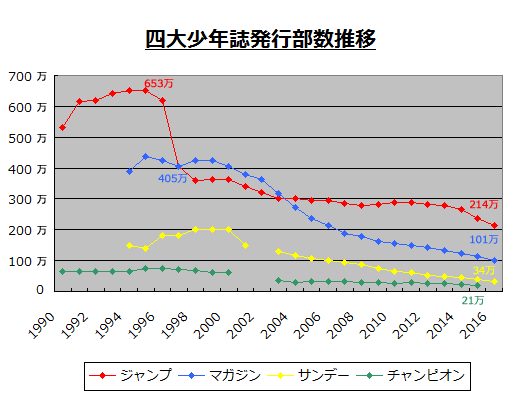

ちっと古いデータだが、少年ジャンプがピークで600万部売っていたのに、2016年では200万部程度ってことだ。

出典:https://toukeidata.com/entame/4dai_syonensi_busuu.html

いやぁ、チャンピオン辛いな。これ。

そんな状況だから、俺たちがコンテンツの情報を得るのは漫画雑誌からアマゾン・プライムのようなオンデマンド配信に切り替わってきている。

要するに「この漫画面白そう」から入るんじゃなくて、「このアニメ面白そう」から漫画に行くという今までとは逆の流れが起きているように思うんだよね。

しかも、その流れだとアニメ→単行本までで終わってしまって、雑誌にまでは届かない。

今までの雑誌→単行本→アニメという流れが成り立たないってことを意味するんだよね。

そうなってくると漫画家さんとしての戦略もだいぶ変わってくる。

いままでは雑誌という巨大な市場があって、そこで「原稿料」という投資が成り立っていた。

でも、この雑誌の低迷を受けて、出版社はその「投資」というものがどんどん「ギャンブル」に変わってきてしまっているという現状がある。

いい漫画を作れば売れるという時代から、いいアニメを作ればその原作漫画が売れるというコンテンツを消費される順番が異なってきているということだね。

アニメづくりは当然コストが高い。しかもコケる可能性も普通にある。

でも雑誌が売れていない以上、そのコンテンツが売れるかどうかという試験を雑誌でするわけには行かない。

ならばどうするか?

まあ、ここまで行けば答えは一つだよな。

ネットだ。

ネットで漫画を無料公開して、その後単行本に流すというモデルはすでに結構成り立っている。

有名所だと、佐藤秀峰さんがその最先端だよな。

おおう、佐藤さんnoteやっているんだ。知らなんだ。

佐藤秀峰さんと言えば、ブラックジャックによろしくを全巻無料公開&二次利用無料OKってことで、コンテンツを出版社を通さないで提供するモデルを作り上げた御仁だ。

最近だと、漫画貧乏って本が話題だよな。

まず、コンテンツを無料でスマホとかで読めるようにする。

その上で、読者の「所有欲」のようなものを刺激して単行本を買ってもらうってモデルだ。

収益ポイントを後ろにずらすって意味では信用をまず作り上げてからオンラインサロンという収益に結びつける西野亮廣さんのモデルと同じだよな。

つまり、コンテンツを提供する側から行くと、今までは出版社というマスメディアを経由して世の中に発信をしていたのが、個人の信用力をもって自らのコンテンツを発信するというモデルが成り立ってきているってことになるよな。

これは全然他人事なんてことはなくて、俺たちnoteに住まうものも同じことだ。

俺たちのコンテンツは俺たちの信用力なるもので発信しなければ駄目ってことだよね。

では、その信用力をどのように構築していくのか?

そこは「嘘をつかないで発信していく」しかないのかもしれないな。

なあ、あんたはどうだい?

あんたのコンテンツの魅力、キッチリ発信出来ているかい?