20200828 エシカル消費にフードロス対策は自分が生産者になること

最近のプレスリリースを見ていると、SDGsを意識しての消費生活改善の取り組みが目立ちます。

消費者庁の取り組み

まずは、エシカル消費について。

エシカル消費とは、地域の活性化や雇用なども含む、人や社会・環境に配慮した消費行動のことらしいです。日本語で言えば、倫理的消費になります。

次は、「食品ロス削減」について。英語で言うと「フードロス」ですね。

ちなみに、「フードロス」については、担当省庁は違いますが、農林水産省がURLを上げています。

フードロスについて

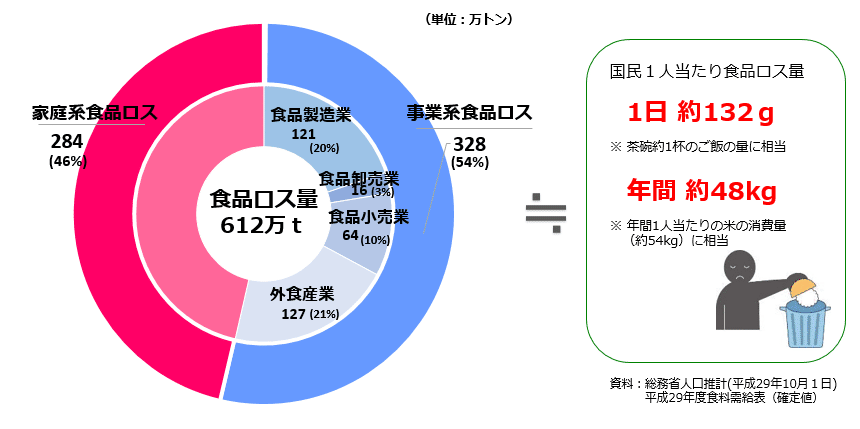

フードロスの定義は、本来食べられるのに捨てられてしまう食品のことです。上記URLより引用すると、年間のロス量が612万トンであり、事業系と家庭系が半分ずつになっています。

事業系のロスも含めると、国民1人あたり、1日茶碗一杯分を廃棄している計算になると。確かに、もったいないことしてます。

お米は百姓さんの汗が詰まっているんだぞ!と明治生まれにじっちゃんばっちゃんに叱られそうです。

農林水産省の取り組み

直近では、生産側の慣習を見直しするようです。

【納品期限の緩和】

賞味期間の3分の1以内で小売店舗に納品する慣例である、いわゆる「3分の1ルール」があります。このルールのもとでは、賞味期間の3分の1以内で納品できなかったものは、賞味期限まで多くの日数を残すにも関わらず、行き場がなくなり廃棄となる可能性があります。このため、厳しい納品期限を緩和することは食品ロスの削減につながることが期待されます。

これは、小売店とメーカー、あるいは卸売店での申し合わせなんでしょうね。確かに、「これは、賞味期限明日やから、まだ行けるから、納品させてくれ!」と言われたスーパーなどの小売店は溜まったもんではないですね。

実際、そうした取り組みに協力する事業者の名前もリストアップされています。

参考資料1 小売事業者における納品期限緩和の取組企業一覧(PDF : 205KB)

こういった事業者の商品を買うなどすると、いわゆるエシカル消費にもつながっていくのでしょう。

取り組みの活発化は法整備されたのが大きい

こうして、政府が省庁を超えて、活発に動いている理由には法整備されたことも多いと思います。

「食品ロスの削減の推進に関する法律」(令和元年法律第19号)(略称 食品ロス削減推進法)が令和元年10月1日に施行されました。

また、令和2年3月に、食品ロス削減推進法に基づく基本方針が閣議決定されました。

要は、法律で決まったことですから、政府には取り組み義務が出てくるわけです。ちなみに、法律は国民の総意である議会を通ってますので、国民の求めることともいえます。

賢い消費のためには、商品の生産流通を見てみよう

エシカル消費やフードロスを減らす消費を例えば、「賢い消費」と例えてみると、目の前の商品が一体、どういう生産や流通をたどって、やってきたのかを想像してみるといいかもしれません。

今までは、「安ければよい!」という買い物だった人々が、「この生産・流通ならこの値段はするわな」と考えるようになることが第一歩です。

そういったセミナーしてみようかなぁ。SDGs絡めてw