私たちはどうやって色を見ているか

あなたは何色が好きですか? 青、緑、赤でしょうか? 青は涼しく爽やかで、緑は気分が落ち着くし、目を引く鮮やかな赤もいいですね。

ところで、なぜ私たちは色がわかるのでしょうか。なぜ「これは青い」とか「あれは赤い」と区別できるのでしょうか。

色とはなにか

私たちが見ている色は、目の前のものから反射または放出された光が私たちの眼に当たったときに感じています。

たとえば、りんごは赤色の光を反射するため私たちはりんごを「赤い」と感じます。しかし、暗闇ではりんごは黒く見えます。つまり、光が私たちに色を感じさせているということです。

このことから、色を感じることは、光(光源)、もの(物体)、眼(視覚)から成り立っていることがわかります。

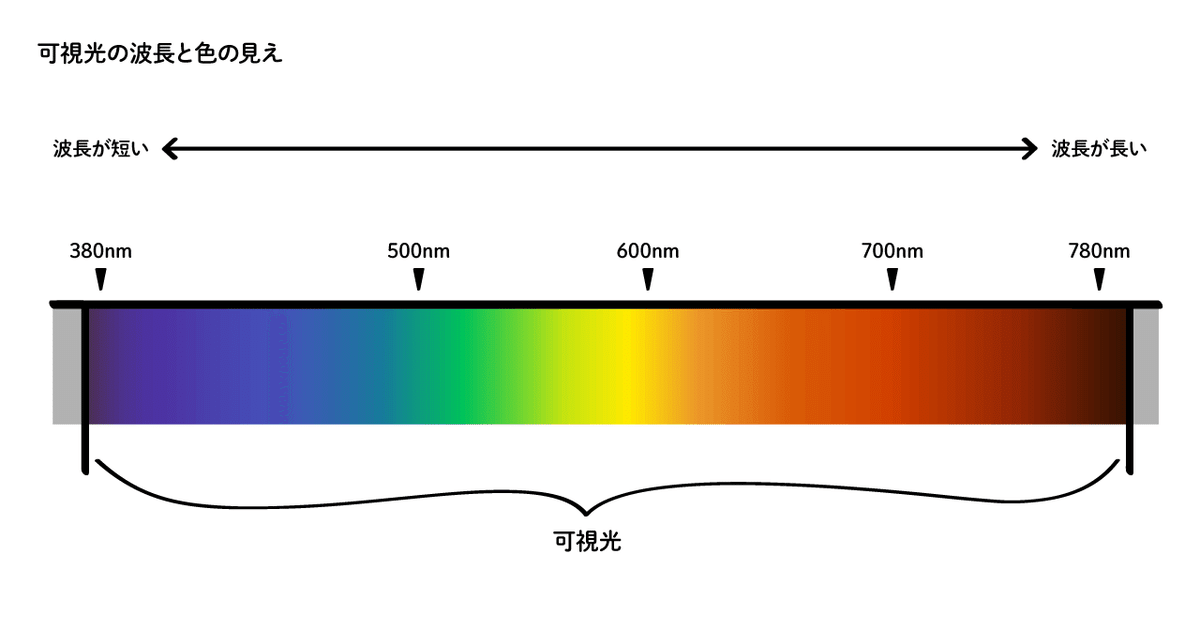

ちなみに、私たちヒトの眼が感じることのできる光のことを可視光といいます。可視光は電磁波の一種で、約380~780nmの範囲の波長にあたります。波長とは、一つの波が始まってから次に始まるまでの距離のことです。

そして、可視光のなかでも波長の長さによって色の見えが変わります。波長が長いほど波のエネルギーは低く、赤く見え、波長が短いほどエネルギーが高く、青紫に見えます。

私たちはなぜ色が見えるのか

では、眼に入った波長によって色が違って見えるのはなぜでしょうか?

それには、眼の作りと色の感覚が生じる仕組みが関係しています。

眼に入った光は、ピント調節を行う水晶体を通り、眼の内側に広がる網膜にぶつかります。網膜には錐体細胞と杆体細胞があり、このふたつの細胞が光の情報を最初に処理します。

特に明るいところで錐体細胞がはたらくことで色を感じ、暗いところで杆体細胞がはたらくことで明暗を感じます。

三種類の錐体細胞

さらに錐体細胞は、長い波長を感じるL錐体、中間の波長を感じるM錐体、短い波長を感じるS錐体の三種類があります。この三種類の錐体細胞の反応の組み合わせが、色の感覚を生じさせるもとになります。

この仕組みは、レゴブロックを組み合わせてさまざまな形を作り出すことに似ています。三種類の錐体細胞は形の異なるブロックで、それらの組み合わせが全体として色彩を作り出しています。

しかし、なぜ三種類の細胞ですべての色を感じることができるのでしょうか? それは、色の感覚が、三種類の錐体細胞の反応の強さを比較することで求められるためです。

たとえば、L錐体とM錐体の反応の差によって、赤か緑かの感覚が生じます。そして、L錐体とM錐体の反応の和とS錐体の反応とを比較することで、黃か青かの感覚が生じます。また、L錐体とM錐体の反応の和は、明るさの度合いにもなります。

このように、私たちは三種類の錐体のはたらきによって色の違いを感じています。

私たちはなぜ色が異なって見えるのか

しかし、すべてのひとが色を同じように色を見ているわけではありません。三種類の錐体細胞や杆体細胞がうまくはたらかずに、世の中の多くのひととは異なる色の見えをする場合があります。

色覚の多様性

うまくはたらかない細胞の種類によって、色の見え方が変わります。

たとえば、長い波長に反応するL錐体の特性が異なると、M錐体の反応の差によって得られるはずの「赤か緑か」の感覚が弱くなります。

レゴブロックにたとえると、Lの形のブロックがないか、あったとしてもMのの形に近いため、全体として組み上がる色彩が多くのひとと異なるのです。

ちなみにこの色覚タイプを1型色覚(Protan, P型)と呼びます。

また、M錐体が特異な場合は2型色覚(Deutan, D型)、S錐体が特異な場合は3型色覚(Tritan, T型)と呼びます。

広がる色の世界

さて、ここまででなぜ私たちは色が見えるのか、そしてなぜ同じように見えないことがあるのかがわかりました。

そして、私はこれらの知識を色彩検定UC級を通して学びました。

色彩検定UC級では、より広い色の世界、そして色の機能をうまく活かすユニバーサルデザインについてより深く学ぶことができます。

受検勉強は、私にとって色の見え方を科学的かつ論理的に理解する良い機会になりました。また、私の仕事であるUIデザインにもユニバーサルデザインの考え方を取り入れる方法を学ぶことができました。

もしあなたに興味があれば、色に関する知識を得ることで色に対する解像度が高まり、見える世界がより広がればうれしい限りです。