【コラム】「救急医」の多様性 -同じ救急でも実は違う-

皆様、「救急医」と聞くとどんなイメージを持っていますか?

「山Pみたいな何でもできる、カッコいい存在」

「ERでみた、カーター先生のような難しい疾患を診断できる先生」

「MERの喜多見先生みたいな病院前でもバリバリできるひと」

この3つの意見を見てもわかりますが、同じ救急医でもかなりバリエーション、幅があります 同じ医局、科内でも専門が人によって異なります

救急医の多様性を示すときに、私が学生や研修医によく言う言葉があります

救急医はイーブイである どんな存在にもなれる

今回は救急医の多様性、専門性に関してお話しします

救急医のフィールドから考える

まずどこで働いているかから考えてみましょう

あなたが知る救急医はどこにいますか?

多くの人が「救急外来」をまず思い浮かべると思います

ER型救急として「救急外来」での診療に専従する先生もいます

(近年はED:Emergency Departmentということが多いです)

「プレホスピタル」と呼ばれる病院前診療も救急医のフィールドです

ドクターヘリ、ドクターカーで出動し現場、もしくは病院との中継地点で合流し、病院到着前に診療を開始します

限られたリソースで病院到着までにどんな介入ができるかマネジメントするスキルが求められます

重症患者に焦点を当てた救命救急に特化した病院もあります

クリティカルケアとして外来診療から「ICU」での集中治療、時には「手術室」での外科的介入まで一連の診療を行うこともあります

フィールドだけでみても「プレホスピタル」「救急外来」「ICU」「手術室」と多彩であることがわかります

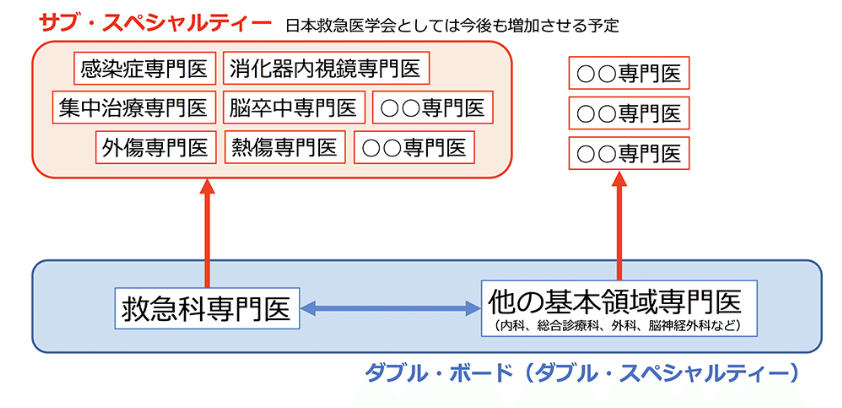

サブスペシャリティとダブルボード

得意とする領域も人によってさまざまです

救急専門医をはじめ、集中治療専門医、外傷外科(Acute Care Surgery)、熱傷診療、中毒診療、血管内治療(IVR)、内視鏡など、これまた多彩です

上記のようなサブスペシャリティに加えて、麻酔科専門医や外科専門医などの別の専門医を有している救急医もいます

多様性の時代と言われる昨今、救急科は時代の潮流にあった科のひとつと言えます

最初のイーブイという発言が妄想でないことがわかってもらえたと思います

実際に私が勤務する病院でも、外科系専門医を目指す人や集中治療をメインに診療する人、麻酔科での研修も並行している人など様々です

変わらない本質

これだけ多様なキャリアや専門性がある中で、どんな「救急医」でも変わらない本質があります

救急は困っている人を助ける科

依頼されたらまず話を聞きにその場に向かいなさい

これは上司がよく私たち若年の医師に言っている言葉です

救急医としての本質をとらえている良い言葉だなといつも思っています

救急の歴史を見ても「救急医」が社会や時代のニーズによって生まれたことがわかります

外傷による死亡が社会的問題となり、各科の垣根を超えた救命に特化した科が求められました

救命できるようになるとその後の生存、社会復帰に向け重症患者へのケアをするひとが求められました

1995年の阪神・淡路大震災をきっかけに災害時に対応できる存在が求められました(※DMATは救急医だけでなく幅広い科の先生が担っています)

医療へのニーズは時代とともに変わっていきます

近年では高齢化とともに救急搬送台数が増え、救急に従事する人への負担が増しています どういった体制でこの難局を乗り越えるか、「救急医」だけでなく様々な職種とともに方策を考えています

また最近は働く我々自身の健康にも目が向けられています

目まぐるしく変わる時代のニーズに答えられるよう、日々精進していきたいです

最後に

今年救急専門医になり、「救急医」ってなんぞやとふと思ったことを書いてみました

偉そうに語ってきましたが、専門医取ったばかりのひよっこですので、ご容赦ください

そして最後に、我々だけでは医療は完結できません 協力してくれる他科の先生方、パラメディカルを始め、多くの人がいて初めて医療は進んでいきます 病院の入口である「救急医」は特に実感することだと思います

いろんな人に感謝しながらまた今日も頑張っていきます

参考文献

・日本救急医学会.”救急医を目指す君へ”.2025-02-09閲覧

https://qqka-senmoni.com/