てんかん患者さんの「やりがいプラットフォーム」構想

医療行政の闇

昨夜、我が国におけるてんかん患者さんの状況が、この10年以上ほとんど改善されていないことについて考えを巡らせひとりごとを呟きました。

きっと患者さんやそのご家族も同じような思いを抱いている方が少なくないのではないでしょうか。

現在のてんかん患者さんの状況を把握するために、患者数や就業率について調べてみても、得られるデータは曖昧なものが多いのが現状です。たしかに、レセプトデータのようなビッグデータを使って分析を試みましたが、そこに記載されている基礎疾患名を基にすると、「てんかん症候群」に該当する数は非常に低い結果にとどまりました。その理由の一つとして挙げられるのが、厚生労働省が推奨する「包括医療制度」の影響です。

この制度は医療費の増加を抑制する目的で導入されていますが、大学病院などではそのアルゴリズムを逆手に取り、発作を「症状」として扱い、レセプト上ではより高額な請求が可能な別の病名を付与するケースが見られます。その結果、てんかん患者の実数は過小評価される傾向があります。

例えば、公的な機関やてんかんセンターが提供する統計によると、「日本における最新の調査では、てんかんの有病率は人口1,000人あたり約6.0人とされており、この値は先進国の一般的な水準(1,000人あたり4~8人)と同程度です。これはおおよそ1,200万人に1人の割合で診断される計算になります」とされています。しかし、こうした数値も極めて曖昧で、実態を十分に反映しているとは言い難いのです。

先進国において医療統計は可能な限り正確性、透明性が問われる訳ですが今の日本の現状は正直最悪ですね。患者数など正確な数字がや増減が判らなければ医療行政の成否や改善点などの施策を作る事も出来ません。

日本におけるてんかん患者さんの就業率

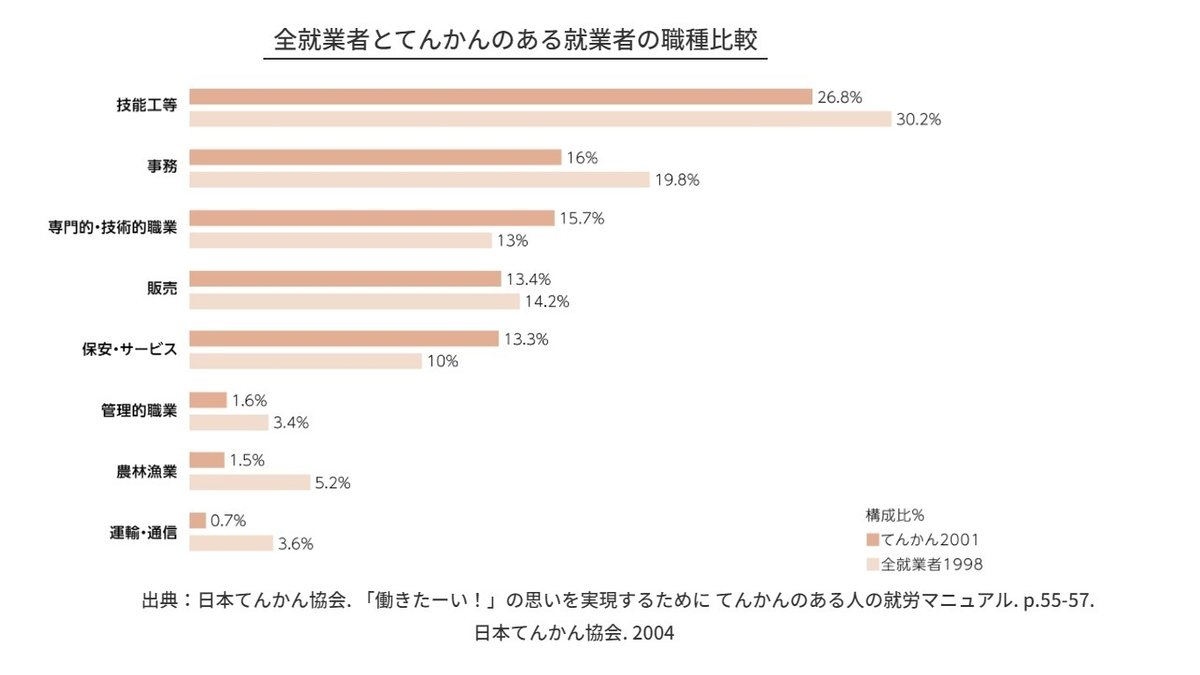

日本におけるてんかん患者さんの就業率は、一般の就業者と比較して低い傾向にるのは世界的な話ですが。具体的な数値としては、2007年に日本てんかん協会が実施した調査データしかありません。その調査では、てんかん患者の有職率は約40%と報告されています。

この調査では、職についていない人が約20%、授産施設や作業所を利用している人が約20%、学生が約10%、主婦が約10%という内訳でした。

また、2001年の調査では、てんかん患者の就業継続年数について、3年以上働いている人が50%以上であることが示されています。

しかし、今回てんかん患者さんの団体や患者さんと直接面談やリモートでお話しして得た情報とは、統計データに差があるように感じます。統計の数字をそのまま鵜呑みにすることはできません。また、てんかん専門医の方々から伺った情報とも一致しない点があり、不思議に思っています。

てんかん患者さんの障害者認定数と割合

こちらの数字も手を尽くして調べてみましたが日本におけるてんかん患者の障害者手帳の認定について、正確な統計データは見つかりませんでした。

ただ患者さんからの情報では精神障害者保健福祉手帳を取得するケースが多く、てんかん患者は症状の程度に応じて、2級または3級に認定されることが一般的で手帳により、障害者雇用枠での就労支援、税金控除、自立支援医療制度などの福祉サービスを受けられます。

精神障害者保健福祉手帳取得者から

てんかん患者が障害者認定申請を行う際、その心情には大きな葛藤や不安が伴うことがよくあるようです。障害者手帳を申請することで、自分が「障害者」として認識されることに対する抵抗感や、社会的な偏見への恐れがあるだと思います。以下の点が患者さんの心情にどのような影響を与えるのか聞き取り調査の内容を簡単にまとめてみました。

1. 自己認識の変化

てんかんは発作の有無に個人差があり、発作が制御されている場合や軽度の患者は、自分が障害者として認定されることに抵抗を感じることがあります。「障害者」というラベルを受け入れることが心理的に重荷となり、健康状態に関するアイデンティティの揺らぎを感じる場合もあり、自分は「障害者なのか?」という自問自答と抗てんかん薬の副作用でうつ病になったケースも複数ありました。

2. 社会的な偏見への恐れ

障害者手帳を持つことによって、周囲からの偏見や誤解を受けることへの恐れも強いです。てんかんに対する理解が不足している地域や環境では、「てんかんは治らない」「仕事ができない」といった誤った認識に基づく差別や偏見が生じることがあります。このような社会的なスティグマが、認定を受けることに対する大きな障壁となることが多いようです。

3. 自立と支援のバランス

障害者手帳を申請することで、生活支援や医療費の助成など、具体的な支援を受けられるのはありがたいことです。しかし一方で、支援を受けることによって自立心が失われるのではないかという懸念もあります。患者の中には、「支援を受けることが自分の弱さを認めることにつながる」と感じ、障害者手帳を持つことに抵抗を抱く人も少なくありませんでした。

4. 医療面での不安

障害者手帳を持つことは、就労や生活支援を受けるうえで重要な役割を果たします。しかし、その一方で、「てんかん患者=障害者」という固定観念を助長する懸念も指摘されています。特に、毎月の初回再診時に障害者手帳の提示を求められる際、自分が「障害者」であることを改めて意識させられ、その結果、患者自身が治療へのモチベーションや希望を失うケースがあることが、聞き取り調査から明らかになっています。

5. 家族や周囲との関係

てんかん患者が障害者認定を申請する際、その決断が患者本人や家族、周囲との関係に大きな影響を及ぼす場合があります。特に、子どもが障害者として認定されたとき、家族がその事実をどう受け入れるかが課題となります。また、患者自身も「家族に障害者の親というレッテルを押し付けてしまうのではないか」という恐怖や、期待に応えられない不安から、認定の申請に対して複雑な感情を抱くことが少なくありません。

ある患者さんは、「がんの宣告のほうがまだましだ」と語ったことがあります。社会的に「がん患者」は弱者と見なされない一方で、精神障害者と認定されることで「100%弱者扱いされる」と感じる背景があります。このような偏見や固定観念が、患者や家族の選択肢を狭めてしまっているのが現状です。

てんかん患者さんのやりがいプラットフォーム構想の実現

こうした心情を理解し、支援制度の改善や社会的偏見の解消に取り組むことが、てんかん患者がより安心して障害者認定を申請できる環境づくりに直結します。しかし、日本ではまだ「てんかん患者」の社会的地位向上に向けた啓蒙活動や行政の取り組みは十分ではありません。この現実を踏まえ、私たち一人ひとりが意識を変えていく必要があります。

InsightX、新プロジェクト「Epilence」を2025年度にリリース予定!

InsightXでは、てんかん患者さんを支援する新たな取り組みとして、「Epilenceプロジェクト」と名付けたやりがいプラットフォームの構築を長らく検討してきました。このプラットフォームは、てんかん患者さんが自分らしく活動し、つながりや挑戦の場を見つけることを目的としています。

当初はもう少し先のリリースを予定していましたが、多くの期待やご要望を受け、2025年度にリリースを早めることを決定しました。今後の進捗や具体的な機能についても、順次お知らせしていきますので、どうぞご期待ください!

Epilence▶「Epilepsy(てんかん)」と「Resilience(回復力)」を組み合わせた造語。意味は「困難を乗り越え創造する力を称える」と名付けた「てんかん患者さんのやりがいプラットフォーム構想」

Epilence Studio、Epilence Ally、Epilence Plazaの3つのコミュニティから構成されています。

Epilence Studioプロジェクトでは、既に絵画的才能を持つてんかん患者さんが未経験者をリモートでアーティストとして育成する具体的な方策を以下に提案します。この仕組みは、教育とサポートを通じて才能を引き出し、継続的な成長と仕事の創出を目指す他、才能を生かせる収入面のサポートも行う新次元のコミュニティ。

Epilence Allyという名称は、「てんかん(Epilepsy)」をベースに、「Ally(支援者、同盟者)」という言葉を組み合わせており、連携や支援を通じててんかん患者さんを包括的にサポートするコミュニティ。

Epilence Plazayという名称は、「Plaza(広場)」を基に、てんかん患者さんを中心とした交流や活動の場を表現しています。患者さんだけではなく、患者さんご家族、てんかん専門医(国内/海外)、心療内科医、NPOや支援団体などInsightXの仲間達の幅広いネットワークで活発なコミュニティ空間です。さまざまな活動や支援を提供する包括的なプラットフォームコミュニティ。

#Epilence Studi

#Epilence Ally

#Epilence Plaza

#てんかん患者コミュニティ

#てんかん患者さんの自律

#てんかん患者さんサポート

#患者さんご家族

#てんかん専門医

#心療内科医

#NPO

いいなと思ったら応援しよう!