【49】【日本一わかりやすい!】どうしてアルコール度数50%の焼酎は存在しないのか《前編〜お酒の種類〜》

こんにちは。

私は子供のころ85本の足が生えた豚が国道三号線を目にも止まらぬ速さで駆け抜ける姿をよく目撃していました。名前はブーチン。

今でも、うっすらとその記憶があります。

当時、母がブーチンを題材にした絵本を残してくれていたので、先日ブーチンのぬいぐるみを作ってもらいました。

一生の宝です。ありがとうございます。

さて、本題に移ります。

「焼酎のアルコール度数といえば?」

宮崎県民以外のほとんどの人は「25度」と答えるでしょう。

それにしても、なぜ25度なのか?

”中国の焼酎”と呼ばれる「白酒(バイジウ)」は、焼酎と同じ、穀物と麹を蒸留してつくられていますが、アルコール度数50%が一般的。

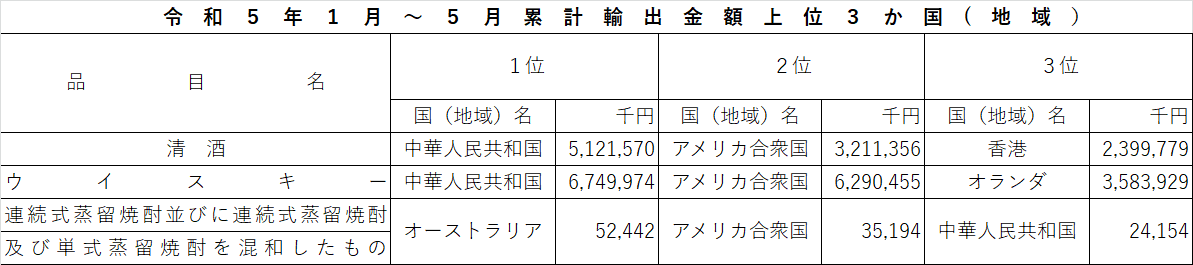

余談ですが、普段から白酒を飲む中国人にとってアルコール度数25%の焼酎は、物足りなく感じるそうで、焼酎の中国市場への参入はなかなか厳しい現状だと聞いたことがあります。

前置きが長くなってしまいましたが、今回は焼酎のアルコール度数についてお話します。

はじめに

本記事は小学生でもわかる内容を意識して、まとめています。そのため、例外なことはたくさんあります。ご容赦ください。

そもそも、どうしてお酒によってアルコール度数がバラバラなのか?

ご存知の通り、アルコール度数はお酒の種類によって様々。

考えてみてください。

アルコール度数が40度の日本酒って聞いたことがないですよね。

なぜお酒の種類によって、アルコール度数が異なるのでしょうか?

焼酎のアルコール度数について説明する前に、まずお酒の分類についてお話します。

お酒の製造方法は大きく3つに分類することができます。

お酒は必ず3つのどれかに当てはまります。

このお酒の種類こそがアルコール度数に大きく影響しています。

①醸造酒

醸造酒はアルコール発酵によってつくられたお酒のことをいいます。

発酵とは微生物(ちっちゃい生き物)のはたらきのこと。

アルコール発酵によって、アルコールが高くなると、微生物は自分が生み出したアルコールによって、生きていくことができなくなり、発酵ができなくなります。

つまり、微生物は自分の行動によって、自ら生きる環境を失っているのです。まるで、地球温暖化で苦しむ愚かな人間のようです。しかし、酒づくりはあくまでも人間がおいしいお酒をつくるために、そのような状況下をつくっていることを忘れてはいけません。

そのため、醸造酒のアルコール度数は、せいぜい20度くらいが限界と言われています。

②蒸留酒

蒸留酒は、醸造酒を蒸留してアルコールを抽出したもの。なので、蒸留する前までは、醸造酒と同じような製造工程を踏みます。そのため、蒸留する前からアルコールは既に含まれています。

③混成酒

混成酒はその名の通り、混ぜてできたものです。

「本みりん」と「みりん風調味料」

「本みりん」は、蒸したもち米に米麹と焼酎をタンクに入れて発酵させ、日本酒のように搾ってつくります。そのためアルコール度数は一般的に14%前後あります。一方「みりん風調味料」はあくまでも”風”であり、アルコール度数は1%未満です。

長くなりそうなので、今回はここまで!

次回は、蒸留のメカニズムについてお話します。