インディギルカ号事件~吹雪の海でロシア人400人を救った日本人たち 人間愛は国境を越えた~

今から80年以上前、道北の猿払村で、400人以上のロシア人を極寒の海から救出した事件がありました。国家の壁を超え、自らの命を危険にさらして、救出に駆け回った人々に焦点をあてます。

敵前上陸!?「ロシア人の四人や五人、俺一人で十分だ!」

昭和14年12月12日未明、道北の猿払村の漁家・神源一郎は表戸を乱打する音に飛び起きました。戸を開けると、雪氷まみれの5人のロシア人が転がり込んできました。仰天した源一郎は、近くにいる弟・源蔵に急報。源蔵はロシア人が敵前上陸したと勘違いし、水兵服を着こみ、「ロシア人の四人や五人、俺一人で十分だ!」と息巻きました。

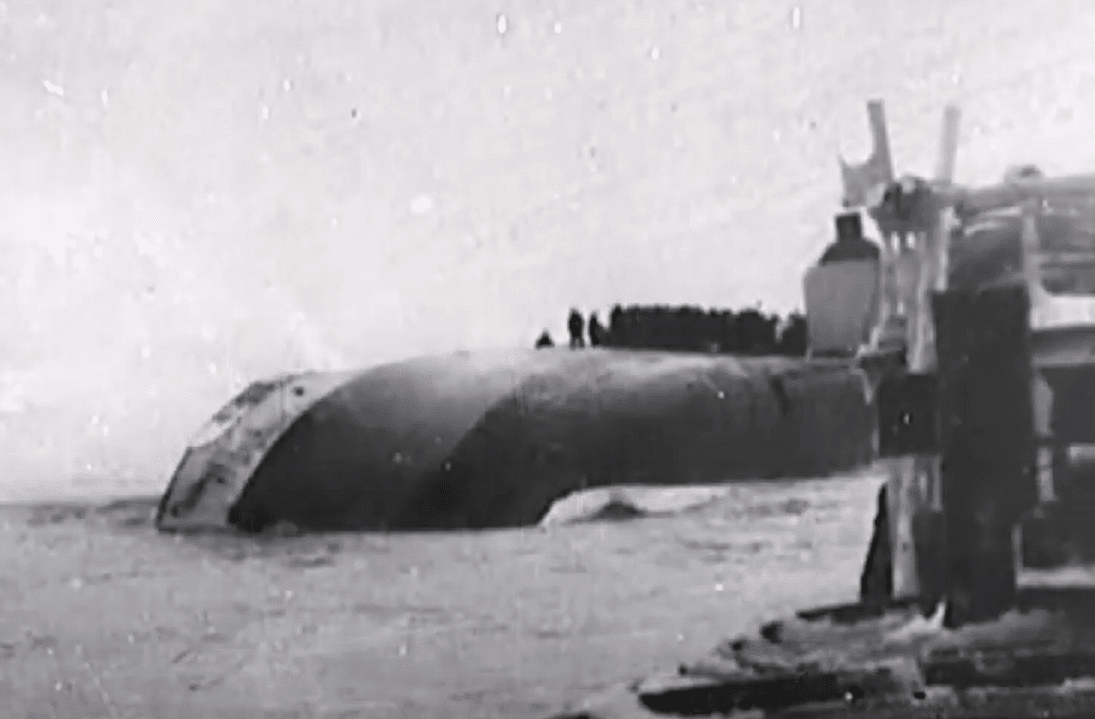

言葉が通じないまま、ロシア人の先導で浜に出た源一郎が吹雪越しに見たのは、沖の浅瀬に乗り上げ、横倒しになった大きな船でした。船腹上には大勢の人たちが取り残され、落ちないようにと手をつないでいました。

この船は、ソ連のインディギルカ号(二六九〇総トン)。船長の証言では、乗っていたのは乗組員が三十九人、漁期を終えて帰郷する水産加工場の労働者とその家族ら約千百人。八日朝にオホーツク北岸のナガエボを出港、宗谷海峡を抜けてウラジオストクへ向かう途中で吹雪のため視界が悪化し、宗谷岬の灯台の灯を二丈岩(現ロシア領)のものと誤認。針路を南に切り、十二日午前二時二十分ごろ浜鬼志別の沖約一・五キロの岩(トド岩)に激突、横転して浅瀬に乗り上げました。

切腹覚悟で決死の救出!

源一郎・源蔵兄弟はロシア人に焼酎を飲ませて、落ち着かせ、村の駐在所に連絡し、仲間数人と対応策を協議しました。この半年ほど前に日本とソ連が激突したノモンハン事件が起き、村民からも戦死者を出していたため、ロシア人は敵国人であり、同胞を殺した憎むべき相手でもありました。危険を冒してまで助ける義理はありませんでしたが、彼らは信じがたいほどの勇敢な決断を下します。

吹雪がうなり、荒れ狂う海の中、天宝丸という焼き玉エンジンをつけた小さな小舟で救出に向かったのです。

しかし、波浪に乗り切れず、現場に近づけないまま転覆し、彼らは岸へ泳ぎました。おびただしい水死体とともに、岸に打ち上げられ、救出作戦は失敗しました。

この危機を救ったのが、稚内にいた陸軍士官・田辺里市少佐でした。田辺は軍船・宗水丸を指揮しており、切腹覚悟でこの船を独断で救助に向かわせ、自ら搭乗しました。宗水丸はわずか25トンという小さな船に過ぎず、インディギルカ号の100分の1のサイズしかありませんでした。転覆船にぶち当たれば木端微塵になる恐怖を抱えながら、たくみに操船し、船に横付けして救助にあたりました。やがて、稚内ー大泊間を結ぶ大型連絡船・樺太丸もかけつけ、救助が一通り終わったとき、船倉になおも閉じ込められている生存者がいることに気づきました。

これを助けるには、船に大穴を開けねばならず、それには酸素切断の機具と技術が必要でした。田辺は稚内に引き返し、懇意の辻鉄工所主人に話して、その義侠にすがりました。やがて、彼ら技術者が現場に来て、波浪にさらわれそうになりながら切断作業をしました。穴が開き、27人を救出しました。救出されたのは、計四百二十九人。犠牲者は推定七百人余り、うち約四百体の漂着遺体が浜でだびに付されました。

生存者は小樽からソ連船で同年末までにウラジオストクへ、遺骨も翌昭和15年1月に小樽から無言の帰国。船体は日本の商社に払い下げられ、戦前の日本では最大級の海難は一件落着しました。

不可解な対応 ロシア船員が脱出者に発砲

この遭難にはなぞがいくつかありました。例えば船長の言動。乗船者の数を概数で証言しているので正確な犠牲者数が不明で、まだ生存者がいるのに船を離れています。ソ連側からは外交ルートを通して「遺体は収容するに及ばず。遺品も焼却処分に」という連絡も来ました。この謎を解き明かしたのが、北大のスラブ研究センター教授を務めていた原暉之で、1993年刊の著書「インディギルカ号の悲劇」(筑摩書房)でこれらのなぞに迫っています。

生存者の証言から、乗客の大半が実は強制収容所の刑期を終えたか再審を受ける囚人でした。当時はオホーツク北岸のマガダンの後背地に金鉱が開発され、政治犯らが強制労働のために宗谷海峡経由で送り込まれていました。囚人たちが閉じ込められていた船倉のハッチは外からロックされており、遭難現場では監視の兵が船倉から出ようとした囚人に発砲していました。船長は裁判で銃殺刑を宣告されました。

国境を越えた人間愛のシンボル

この事件は、やがて忘れられましたが、猿払村だけは記憶していて、戦中・戦後を問わず、毎年12月12日が来ると村の大浄寺で死者たちの霊を弔う法事を営んでいました。この事実は徐々に世間に知られるようになり、三十三回忌にあたる1971年には全国からの寄付とソ連から贈られたシベリア産花崗岩をもとに、現場近くに慰霊碑が建立されました。この慰霊碑は国境を越えた人間愛を次代に伝えるシンボルとなりました。

参考文献

・前田保仁 冬の海に消えた七〇〇人」(北海道新聞社)

・原暉之 「インディギルカ号の悲劇」(筑摩書房)

・猿払村沖でインディギルカ号遭難*救い待つ政治犯 監視の兵が発砲(1999/01/20 北海道新聞朝刊)

北海道新聞と購読者限定の「どうしん電子版」サービスを7日間無料でおためしいただけます。おためし新聞は最寄りの道新販売所からご自宅にお届けいたします。

#北海道新聞 #道新りんごステーション #ニュース #ロシア #事件