【イベント参加レポート】川口耕介さんとたかのあきこさんと考える「卵と壁」#ハッカーライフラボ

イベント概要

2020年2月、この日本でもコロナ禍の影が列島を覆い始め、バタバタと勉強会・カンファレンスが中止/延期/リモートへの移行を経験していた時期に生まれた「ハッカーライフラボ」。

本日のテーマは、ずばり「多様性」。川口さん、たかのさんをスピーカーとして迎えている。

なぜこのイベントを開催するのか、いわきりさんから語られる。

ある程度、現状の「多様性」に満足していた

BLMをはじめとして、自分の見ている範囲は狭いのではないか、もっと広い視野が必要ではないかという思いから今回の開催に至った

きっかけはデブサミ2020の控室

やっぱりデブサミの控室って大事な場だなーと実感するエピソード。

いわきりさんは、「いきいきと生きていればよいのではないか」と思っていた

ふたりのセッションを見て、「それだけではだめなんだ」と感じた

Making of 「卵と壁」

「壁とは何か」-。高野さんのセッションが、深い問いから始まった。

就活の面接で「結婚したらどうする?」「子供が生まれたらどうする?」と聞かれる。これは男性が経験しない、世の中の「壁」だ。

結婚という「壁」

女子高・女子大だった。自主自立を教育されてきた。

けれども、結婚というイベントを経て、様々な壁にぶちあたる。

「嫁として」「私たちは我慢した」

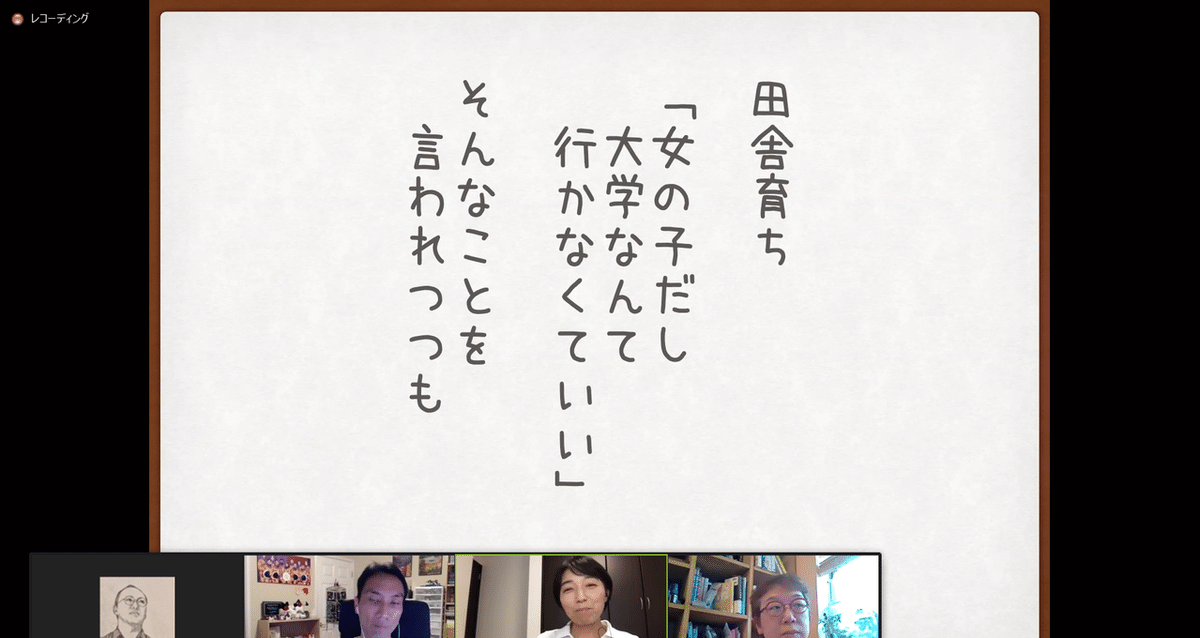

男の子、女の子。東京と地方。進める選択肢の違い

東京と地方の差は、自分も東京に出たときにすごく感じた。選択肢の数が全然違うのだ。卑近な例だとテレビのチャンネル数からして違う。人生の選択肢はそれどころではない。

子供が生まれると人生の主人公が自分ではなくなるー。これも共感しきりだ。。。

私が壁になったこと

新卒で入った会社

大変さもあったけどいつしか慣れて居心地よくなった

子供が生まれて育休に入った

「あなたは勝ち組なんだよ、あの人は苦労している、それにきづいてないでしょ」そんなことを言われた

自分にとって快適な場所が、新しい仲間にはそうではないかもしれない。この問いはタフだ。そして真理だ。

OSSとの出会い

OSS、コミュニティ。子育て中、行きたくてもいけない。ついていけない。

頑張って参加しても家庭に支障が出ると…と考えてしまう

リアルでの参加、懇親会が一番!という空気に違和感を感じてしまった

「家族や子供のことがなければ・・・」そう考えてしまう壁。

子どもがいると、共感しかない。そう考えてしまう自分自身に自己嫌悪を抱いてしまう、負のループに入ってしまうのだ。

でも、OSSは自分なりの関わり方ができる場

自分なりの関わり方に戻ればいい

楽しみ方が違うだけ

この心持の転回は素晴らしい…!!聞いてて泣きそうになる。

壁から飛び出したこと

限られた時間の中で、中を変えるより外に出ようと決めた。

これが初めての転職だった

40過ぎにして壁の向こうへ出ていった

世界はやさしいはずだ

感極まり声をつまらせるたかのさん。こちらの胸にも迫ってくる。

飛び出た先での壁のこと

開発部門のエンジニアとして再スタート

初めてのクラウド環境

初のコードレビューでさんざんな状態

同時期入社の社員はすくぎに成果を出して活躍している

なんとかしたいという焦りや苦しさ

そんな状況を見抜いたCEOが、朝会でひとことを放った。

最近ちょっと会社の空気がザワザワしている

急ぎすぎている

「あせらなくていい、急ぎすぎなくていい、Unlearnして学びなおしていこう」この一言に多様性を実現するヒントが詰まっているように感じた。

かつての自分が作った壁が、円環のように10年後自分の前に現れる。でも、壁って片側からだけつくられるものじゃないんだろうなと話をきいていて感じた。

「結婚してなかったら、女の子でなかったら。思うことはあるが『たられば』は禁句。『わたしたちの時代はこうだったんだから』はやめにしたい」

「大学に行き働く道を選べたことは、それまでの人たちのおかげ。」

とても大切な感謝の念だが、これが当たり前ではない世の中とはー。と、考えさせられてしまう。。。

「学ぶということは、たしかに選択肢をひろげてくれました」

学ぶからこそ視座を獲得し、多様な視点から見える。マジョリティはマイノリティの、マイノリティはマジョリティの。それぞれ自分から見えていないものを。

いまだ社会に横たわるホモソーシャルな考え方、無意識の差別。そういったものと対峙し壁を壊していく原動力は「学び」なのだろう。

「新しい気づきと可能性をさぐる、これは本能的にもっている戦略かもしれません」

参加者たちを大きな感動が包み、セッションは幕を閉じた。

壁と卵

ここからは川口さん。

ソフトウェア開発を多くの人に楽しんでほしい

自分が住んでいるアメリカでは、多様性と向き合わなければいけない時期にきてる

とあるOSS

そう、川口さんは、あのJenkinsの生みの親!

企業がつくるソフトウェアにはどうしても偏りが生まれる

OSSには多様性が内包される

分業の力

自分がやったほうが10倍速いものとか、もちろんある。

でも自分にしかできないことに集中するほうがよい

分業することでより多くのことができるようになる

「比較優位」の考え方

企業でエースに仕事が集中してしまう構図は、まさにこの「10倍速い」が現実としてあるからだろう。

商売を始めた

OSSがうまくいった

商売にすることにした

「イベントをやろう」となる

「初めて」という難しさ

「OSSはある側面では多様性があるが、engineerの集まりという面では単一」これは確かに。だから、イベントについての意義がいまいちピンとこなかったそうだ。これも確かに。

メリトクラシーな文化

「コード書くのが偉い」という文化になってしまう。

これはOSSコミュニティに限らず、エンジニア集まるところさもありなんだ。

そこにマーケティングなどを持ち込むという苦労。

持ち込んだアリッサさんは、うまくいかないのを「自分の力不足だ」と感じてしまい、抱え込んでしまう。

こういった難しさを「ベータテスター」と捉え、うまくいかないことを見つけることが仕事だと考えるというのは目から鱗の転換。

後に続く人達

中国語へローカライズする人など、コードを書かない貢献者が増える

コミュニティは豊かになった

これは、アリッサさんがうまくいかないところをよくしていってくれたからだ

見えないものを想像するのは難しい

Curb Cutting効果

歩道と車道の間の段差

車いすの人たちが渡れない

行政に働きかけてスロープにした

いざスロープにしたら、恩恵を受けるのは車いすの人だけじゃなかった

物事と物事の断面をなめらかにするのは、誰にとっても恩恵があることなのだということが伝わる逸話。

物事を突破する一号生は、ある程度攻撃性を持っているのかもしれない

これもなんとなくわかるなー。アンガードリブンで突破していく感じ。

僕に見えていなかったもの:中国の技術コミュニティ

コミュニティに中国の人はいなかった。ソフトウェアが遅れているのかとおもった

実際に中国にいったらすごく発展していて驚愕した

Jenkinsユーザもいた

グレートファイアウォールの存在

自分を「井の中の蛙」だと感じた

「想像だけではわからないことがある」確かに、知っていたり経験していたりの延長線でしか人は想像できない。「自分には知らないことがある」と認める謙虚さが大事だ、と川口さん。

僕に見えて他人に見えない物: 日本の技術コミュニティ

環太平洋単位で技術コミュニティがつながっている

中国、日本にコミュニティがあるとは思われていない

これは、言語の壁とかもあるのだろうか。

他の人に見えていないものが見えているのはチャンス

合理性という言葉はユニバーサルに人を動かす力がある

多様性、万歳

コンピュータに興味をもつ、ということがそもそも多数派だったことがあるか?

鬱屈した経験は誰でもあるのでは?

そういうことを思えば、多数派ではない経験はしている。自分は異物だって思ってる。そこからやさしさをもつことができる。

これは首がもげるほど同意。モニターの向こうにリアルを求めバイナリにぬくもりを感じるのは、多数派ではないはずだ。

壁と卵

人間はそれぞれ、か弱い卵(村上春樹の話より)

「多様性は、単にジェンダーや人種、ハンディキャップの話ではない。見えないものを見ようとする謙虚さであり、知的好奇心であり、外に向かいつづけるたゆまざる運動。」

なんとも素敵な言葉だ。多様性というと、「大事なのはわかるけどめんどくさいよね」というイメージがつきまとうものだが、この川口さんが提示する多様性には積極的前向きさしかない。最高だ。

続きは、参加した人だけのお楽しみ

ここからは参加者同士のシェア、そしてQ&Aなのでレポートしては割愛する。

多様性の、いわゆる「leftされてしまう」側の話。

多様性自体の再定義。

多いに考えさせられ、感動させられ、また自分の眼鏡がどう偏っているのかを再点検させられる昼下がりだった。