三大陸の動物と出会い、日本を知る【2022年ふつうの旅 #19タンザニア】

仕事、観光、生活をしながらゆく

#2022年ふつうの旅

ついに憧れの地アフリカ、タンザニアへ。

ヨーロッパで旅に疲れ、何かを決める力を失っていた自分を救ってくれたのは、サファリツアーのプランに同行者を募集していたあゆみさん。(@ayumi_travel)

ヨーロッパにいる時からTwitterで連絡を取り、相乗りさせていただくことにしたのだ。

7泊8日の大盤振る舞いツアーで、入国して空港に着いてから、出国の空港まで送迎も食事も宿もすべてついており、何も考えなくていい。ただただ、快適に移動しながらアニマルざんまいの日々を送ったのだった。旅に疲れていた自分には最高オブ最高だった。

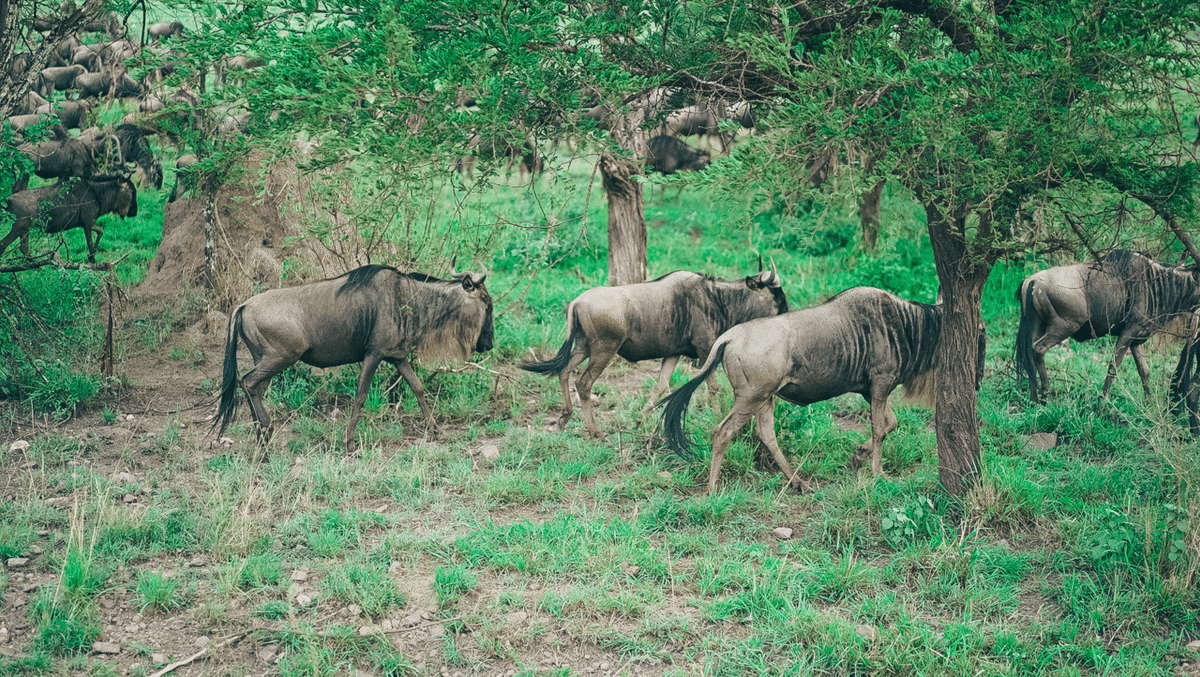

初めてサバンナの動物たちを間近に見た感想としては「実在したんだ」という気持ち。まるで初めてジュラシックパークを観た時のような、奇妙な非現実感に襲われる。

自然があり、動物が住み、そこに、ちょっと道と宿を置かせてもらっている。それが国立公園のスタンスで、とてもいい距離感だと感じた。

小さい頃に聞いた話。

アフリカには大きなクレーターがある。その中で一生を暮らす動物達の楽園。その名はンゴロンゴロ。

夢に見た場所に来れて、嬉しさと同時に寂しさのようなものもある。当たり前だけど、その場所がそこにあるのは、そこに生きる者たちにとっては日常なのだ。世界を巡ると言うのは、それまでの自分が夢と呼んでいたものにケリをつけて、現実として受け止めていくことなのかもしれない。

タランギレ国立公園でアフリカゾウを見た。

セレンゲティ国立公園は四国よりも広い。

ンゴロンゴロ保全地域にはサイがいる。

マニャラ湖国立公園にはカメがいた。

とにかく書ききれないほどの動物を見た。

シマウマとヌーに至っては佃煮にして売るくらい(©︎西原理恵子)いた。

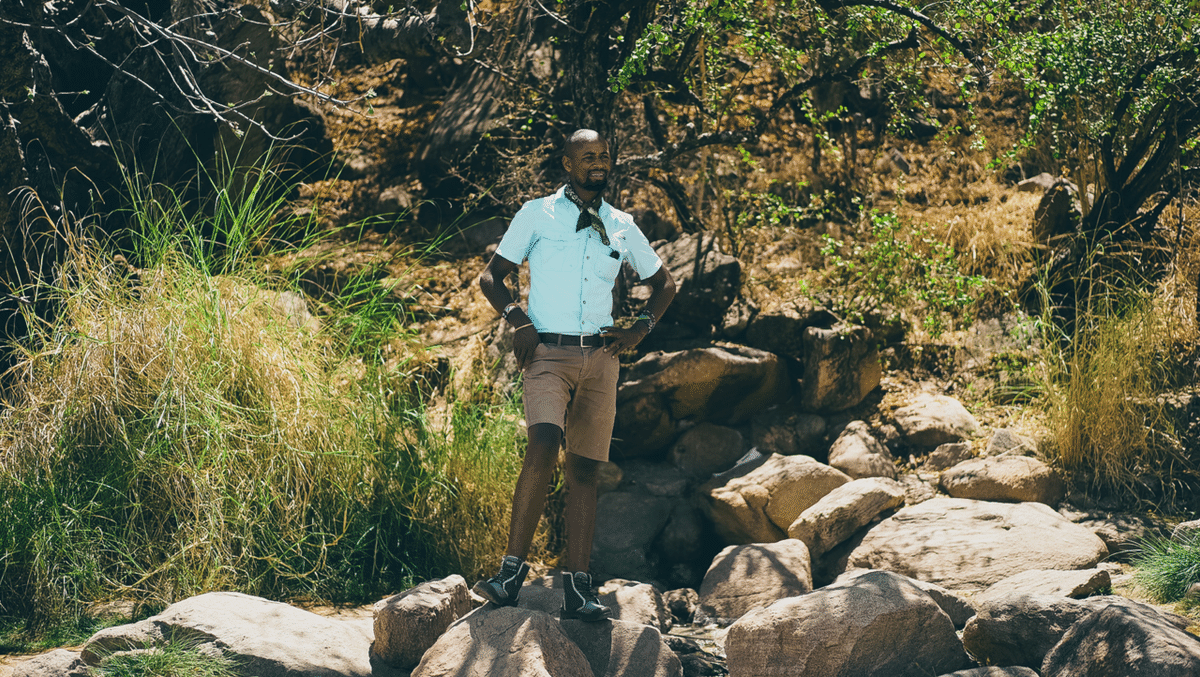

案内してくれたフリーのドライバー兼ガイド・マラキは、他のガイドが「どうやってマラキを捕まえたんだ!こいつは大人気だぜ!」と教えてくれるほどのプロフェッショナル。

マサイの出で、目がいいのはもちろんのこと、多くのガイドたちと仲がよく、情報のネットワークを持っている。(サファリではRANGER CHANNELという無線でガイド同士が連絡を取り合い、誰かが動物を見つけたら情報を共有する)

それに繊細な感性を持っていて、他者への気づかいや礼儀正しさ、異文化への理解、そして最も大切な動物の知識もすごい。言語はマサイ、スワヒリ、英語、フランス語、少しのスペイン語を使いこなし、ガイドしてもらっている間も貪欲に日本語を覚えようとしていた。

そして同行者であり、プランをガイドと練ってくれていたあゆみさんは社交性の塊。ガイドとも客ともすぐに話しかけて仲良くなり、ジョークを飛ばす。相手の言っていることが半分わからない時もいい相槌を打ち続ける。(その間寝たりしてました。すみません!)

ンゴロンゴロへ向かう途中に拾ったフランス人を最終日の日本食パーティに誘う。お世話になった人たちへは折り鶴と筆ペンのメッセージを贈る。などなど、楽しむためのコミュニケーションによって、同行させていただいた旅がさらに楽しくなった(筆者が最後に鶴を折ったのは、インド(2国目)である…)。本当にありがとうございます。

旅行代理店的な手配をしてくれたのはエリヤ。彼は仲間達からチーフというニックネームで呼ばれており、キリマンジャロを登る観光客のポーターから始めて会社を起こすまでに至った苦労人である。

最終日、あゆみさんの発案で日本食をつくり、みんなに披露する。肉じゃが、唐揚げ、ツナの海苔巻き、と純和風な日本食に自分も嬉しくなる。マラキにはロゴをプレゼントしたり、これまでの映像をまとめて上映したり、楽しい食卓だった。

フランスから来たトニーの仕事は環境調査のようなことなのか、マサイの村に1週間泊まってライオンの足跡を追っていたというからすごい。(実はフランスで俳優もやっていることがインスタを交換して判明)

パリジャンらしく議論好きで、この国の政治や環境の話をタンザニアの面々と熱く話す。その内容を1/3くらい理解しながら、「日本ではどうなんだ?」と聞かれ、日本の最重要プライオリティは「和」つまりSOCIAL HARMONYであることをなんとか2人がかりで説明するなどする。

アフリカ、ヨーロッパ、アジア。

三体陸の人間たちによる話し合いは熱を帯びていった。

タンザニアの問題点は、まさにアフリカ全体の問題を凝縮したかのようなもので、ガバメントがすべてを奪っていく、ということが議論の起点だった。

アフリカ入りする前に読んでいた「14歳からの地政学」によると、アフリカの貧困は、政府が不当に集めた税金を懐に入れるため、タックスヘイブンを通して欧州へ送り、手数料が抜かれた上で戻ってくることが原因というもの。しかもそのお金は欧州の土地などへの投資に使われ、そのことでさらに欧州の土地の値が上がり景気がよくなるという。

このようなお金の流れでは国内のインフラに投資が回らず、電気や水道といった基礎的なことから、教育や産業のための施設が建設できず、ますます一次産業的な労働ばかりに従事することになる。

なぜそのようなリーダーが選挙で選ばれるのか。それは、欧州統治の時代、国境を適当に定規で引いてしまったため、国民と民族のアイデンティティが一致せず、自民族だけを優遇するような政治姿勢が当たり前になっているから、ということがある。

よく比較されるシンガポールは、リー・クアン・ユーが多民族国家をまとめるために、同じマンションに民族が固まらないようにしたり、アパートを安く手に入れられるようにして、国の価値が上がったら高く売れるようにしたりと、国民国家としてのアイデンティティをうまくつくりあげたことが挙げられる。

ここまでが本の知識。

トニーの指摘は、もはや世界はひとつなのだから、人種によって分けるのではなく、環境を守るためにみんなで動くべきである(たぶんそんなことを言ってた気がする)というもの。

それに対してマラキが言ったのは、しかしその前にアフリカそのものが搾取されていて、それどころではない。ウクライナ戦争?アフリカと何の関係がある?なぜ石油が高くなり、そのツケを払わされる?もっと大変な国があるんだ。

エリヤはそれをたしなめながら、どの国ももちろん大変だ。しかし、こういう会話そのものが、この国では処罰の対象なのだ。民主主義が機能しているフランスや日本はすばらしい。そして全員が金持ちではないことも知っている。10年以上働いて貯めたお金でサファリに来てくれているんだ。

そうやって議論が熱を帯びてきたところで、日本はどうなんだ?デモクラティックなのか?どういう意見なんだ??と聞かれ、答えにつまる日本人2人。とても刺激的で面白い。

その時答えたのは、ざっくり言うとこんな感じ。

日本は長い歴史がある。長すぎて、基本的にこの日々が永遠に続くと思っている。島国で攻めにくい国だったのもその一因。だから変化を好まず、単一民族で、和を大切にして、平和に暮らしている。

もちろん何度かの革命的なシステムの変化はあったが、それはいつも外圧やお上によるものであり、市民はしぶしぶそれに従ったにすぎない。フランスのような市民革命を起こしていない国民である。

だから、あまり政治や外交について考えておらず、意見のある人も少ない。しかし、iPhoneを放置しても盗まれず、失業率も低い。とても平和で、とても独特な国である。

それはもしかしたら社会主義的な本能とマナーであり、そこに形式としての資本主義があるだけなのかもしれない。近年ではその資本主義的なグローバリズムという外面と、和を大切にして自分の意見を言わない本質との間で、精神へのストレスが増えており、経済が成長してないこともあって、不幸だと感じている人が増えている。

みたいな話をした。

みたいな話をしながら思った。

俺はこんなことを考えていたのか。

少子化は進み、移民を受け入れることになった時、この独特のマナーと摩擦が起こるのではないか。みたいなことも思うが、ややこしすぎて、伝えられなかった。

最後は、議論白熱するテーブルに向かって、まあまあ、と言った。

harmony, this is japanese.

これまでとは圧倒的に違う国、タンザニア。

旅に飽きるどころか、刺激と自然によって、新たなエネルギーが補給されたような気さえした。

自然、動物、生命の循環。

ヨーロッパ、アフリカ、日本の食卓。

これぞ世界旅行!という体験で、来てよかったなと心から思ったのだった。

NEXT COUNTORY ▶︎ BRAZIL

いいなと思ったら応援しよう!