夢はつまり、想い出のあとさき

「「「ワアァァァァァ……!」」」

「◯◯すまん、苦しい場面だがいけるか?」

「取ってくればいいんですよね?もちろん!」

県外の強豪校にスポーツ推薦で入学し、1年生から全国にも出場した。

厳しいトレーニングを通して、日に日に実力が着いている実感があった。

あの頃、本気で日本一になれると思っていた。

--------------------------

数年後、俺はあの頃とは全く違う道に進んでいた。

競技を辞め、全く縁もゆかりもない一般企業に入社した。

日本一を目指して競技に打ち込んだというエピソードは所謂"ガクチカ"としてはかなり強かったらしく、そこそこいい会社から内定を貰うことができた。

正直、競技を辞めたことを後悔したことは何度もある。

実際、社会人のチームからも声は掛かっていたし、仕事をしながらも競技を続ける選択肢はあった。

しかし、度重なる故障により身体はボロボロだったし、自分の限界も見えつつあった。

まだそこそこやれる自信はあったが、日本一にはなれないと分かってしまった以上、惰性で続けることを自分自身が許せなかったのだ。

「……さん!◯◯さん!」

呼ばれた声でふと我に帰る。

どうやらボーッとしていたようだ。

「あーすまん、少し考え事をしてた」

「大丈夫ですか?ちょっとお疲れなんじゃないですか?」

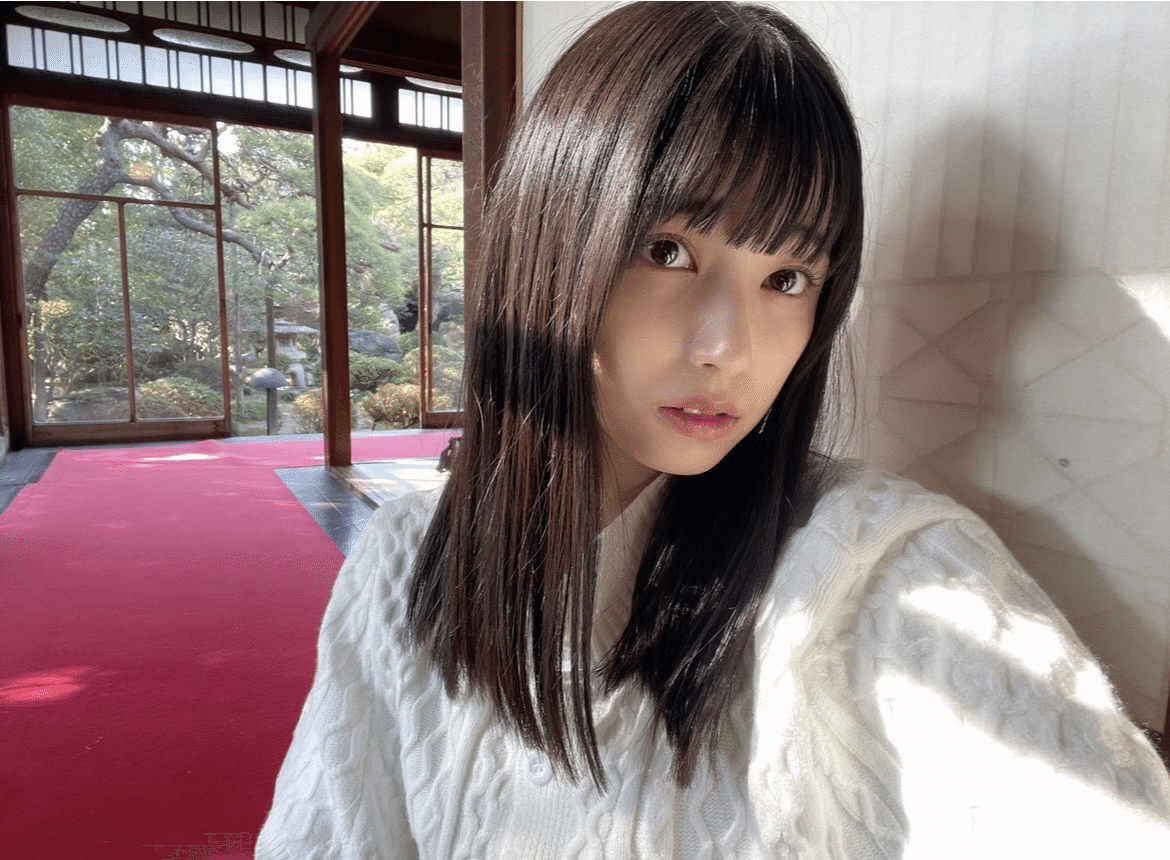

彼女は五百城茉央、今年の新入社員だ。

新入社員には先輩社員から1人指導員が付くことになっており、彼女の担当が俺だった。

「いや、本当に考え事してただけ。体調は問題ないよ」

「ならいいですけど……何か悩みがあったら相談してくださいね!」

五百城はふわふわとした不思議な雰囲気を持っており、人当たりが良いため同性からの支持も厚い。

しかしどこか抜けているところもあり、少し心配なところもある。

「気持ちはありがたいが、ミスを減らすようにな、っと」

俺は五百城から送付されたファイルを添削し、メールで送り返した。

「えっ!またミスしてましたか!?ごめんなさ〜い……」

「まあ、まだまだミスして全然構わないから。少しずつ直していこう」

「はい……善処します……」

五百城の仕事は完璧とまでは行かないが、丁寧でミスも少なく優秀であると評価している。

ただ、少し抜けているところがあり若干危うい点もあるので、指導が必要だというところか。

そんなことを考えながら仕事を進めているうちに、いつの間にか終業時間になった。

「俺は上がるけど、大丈夫そうか?」

俺は帰り際五百城に声を掛けた。

「はい、大丈夫です!お疲れ様でした!」

「おう、お疲れ様。明日の訪問もよろしくな」

俺は五百城にそう伝え退社し、いつものごとく自宅へ帰るため電車に乗り込んだ。

「はぁ……」

運良く空いていた席に座り、ふと溜息をつく。

果たして今の自分はあの頃なりたかった自分になれているのか、そんな考えが頭の中を巡る。

結局、競技を諦めた後の俺に残ったのは劣等感だけなのかもしれない。

そんなことを考えながら、スマホの画面に目を落とす。

行き帰りはネットニュースをチェックすることが日課になっていた。

いつものようにネットニュースの記事を流し読みしていくと、ふと1つの記事が目に留まった。

"△△、無念の五輪代表落選"

そうか……あいつダメだったのか……

△△は◯◯が学生時代ライバル視していた相手で、全国の舞台で何度も鎬を削った仲だった。

最終的にこいつには敵わないなと思ったからこそ、俺自身も諦めが付いた部分があった。

辞めてから競技を見ることもほとんどなくなったが、五輪の代表争いをしていたことだけは知っていた。

きっと毎日そのことばかり考えて、死ぬ気でトレーニングして、それでも後一歩届かなかったんだろうな……

涙を堪えながら会見に臨む△△の映像も記事内に添えられていたが、俺は最後まで観ることができなかった。

自分で限界を決めて諦めてしまった自分とは違い、最後まで精一杯やり切って散ったかつてのライバルが眩し過ぎたから。

普段1人で酒を飲むことはほとんどしない自分だったが、この日は珍しく帰ってから浴びるように飲んだ。

テレビを観るわけでもなく、友人と通話するわけでもなく、ただ一人で酒をあおり続けた。

--------------------------

翌朝、俺は酷い吐き気と頭痛で目を覚ました。

昨日は飲みすぎてそのままリビングで眠ってしまったようだ。

重い身体を起こし立ち上がると、キッチンへ行き水をコップに注いだ。

これは完全に二日酔いだな……

いや待てよ?というか今何時だ……?

時計を見ると、時刻は9時頃を指していた。

まずい!今日は朝イチで社外への訪問が入っていたはず。

やばいやばい!急がないと!

俺は急いでシャワーを浴び、スーツに着替えてから家を出た。

幸い訪問先が自宅からそれほど遠くない場所だったので、何とか待ち合わせの時間ギリギリには間に合いそうだ。

「あっ!◯◯さん!」

駅を出てすぐのところで五百城が手を振っているのが見えた。

どうやら俺が来るのを待っていてくれたようだ。

「すまん!ギリギリになって……」

「いえいえ、私もついさっき来たばっかりなので大丈夫です」

俺は安堵の溜息を漏らしたが、ふと大事なことを思い出す。

「やば、今日の資料持ってくるの忘れてた……」

寝坊してバタバタしていたこともあり、すっかり失念してしまっていた。

「資料ってこれで大丈夫ですか?」

五百城が鞄から資料を取り出しながら言った。

「……え?なんで持ってんの?」

「昨日◯◯さんボーッとしてることが多かったですし、万が一のことがあったらと思って準備しておいたんです」

「マジか……すまん助かる」

後輩に余分な気を使わせてしまったことに少し恥ずかしくなったが、素直に感謝を示した。

「いえ、困ったときはお互い様ですから!」

五百城は少しだけ得意げな顔をしてそう言った。

そんな会話をしながら歩いているうちに訪問先に到着した。

「よし、それじゃあ行くか」

「はい!お願いします!!」

--------------------------

訪問先での打ち合わせは上手くいった。

五百城が準備してくれていた資料のおかげで質疑応答もスムーズだったし、何よりも先方が満足していたようだった。

「ふぅ……疲れたな」

「そうですね……なんか緊張しました……」

「めちゃくちゃ褒められてたな。1年目なのに本当にしっかりしてるって」

「いえいえ!私なんてまだまだです!」

謙虚な姿勢は五百城らしいが、俺自身も彼女の成長を感じていた。

資料の中で気になった点を事前にピックアップしており、しっかりと言語化して先方に説明できていた。

代わりに資料を準備してくれていたことも含め、今日は五百城にかなり助けられた。

「すまん、今日は助かったよ。ありがとう」

俺はストレートに感謝の気持ちを伝えた。

「いえいえ!いつもお世話になってますから!」

そう言って屈託のない笑顔を見せた。

彼女の成長を改めて実感するとともに、自分の情け無さを痛感した。

(俺はここでも中途半端か……。こんな俺に指導員の資格なんて無いのかもな……)

そんなことを考えていると、五百城が頬を膨らませながらこちらを見ていた。

「……なんか変なこと考えてません?」

「えっ!?いや、そんなことないぞ」

「……今日私が少しでもお役に立てたのだとすれば、それは◯◯さんのおかげです。◯◯さんがいつもミスをフォローしてくださるから、私もほれに応えたいって思えたんです」

五百城が優しい口調で語りかける。

「ですから、その……これからも色々教えてください!」

そう言ってペコリと頭を下げた。

まっすぐ素直な彼女の言葉のおかげで、俺はなんだか心が温かくなった気がした。

「……そうだな。これからもよろしく頼むよ」

「はい!よろしくお願いしまひゅ……!」

盛大に噛んだ五百城は、顔を真っ赤にして恥ずかしそうにしている。

「はははっ、そこで噛むか?普通」

「うぅ……恥ずかしい……」

2人で顔を見合わせて笑い合った。

悩んでたことが馬鹿らしくなるくらい、久し振りに心の底から笑えた。

もう迷わない、俺はこの場所で頑張っていこう。

競技を諦めて以来止まっていた時間が動き出したような気がしていた。

「よし、それじゃあ会社戻るか!」

「はい!」

新たな決意を胸に、俺たちは会社への帰路についた。

--------------------------

「……うん。日報もよく書けてるし、これで問題なく独り立ちできそうだな」

翌年の3月末日、五百城の指導員としての期間も最終日を迎えた。

1年間という短い期間ではあったが、彼女が努力家であることを改めて実感した。

資料の作り方や営業先との対応など、俺が教えたことはしっかりとこなしていたし、何よりいつも一生懸命だった。

そんな姿を見るうちに自然と指導にも熱が入り、気がつけば彼女を一人前にすることが俺の使命になっていた。

「本当によく頑張ったな」

五百城は嬉しそうに少し微笑みながら答える。

「◯◯さんのおかげです、1年間本当にありがとうございました」

「いやいや、俺は大したことは教えてないぞ。全部五百城が努力した結果だよ」

実際、教えたのは仕事のやり方だけだ。

俺がいなくても彼女は成功していたと思うし、やはり指導者としての力不足を痛感する。

しかしそんな俺の考えとは裏腹に五百城が口を開いた。

「いえ!自分がこうして成長できたのも◯◯さんのお陰だなって、心から思ってます」

そう言ってはにかんだ笑顔を見せる彼女を見て、自然と俺の頬も緩む。

(やっぱりこいつ相手だと調子狂うな……)

俺はなんだか照れ臭くなり頭を掻く。

「……それにしてもあれだな、この期間はどこ行くにも一緒だったから、なんだか少し寂しくもあるな」

「本当に思ってます〜?」

そんなことを言って2人で笑い合う。

「あの……」

五百城が少し言いにくそうに口を開いた。

「ん?どうした?」

「……また一緒にご飯行ってくれますか?」

「ああ、同じ会社なんだし、いつでも誘ってくれよ」

「そうじゃなくて……」

五百城がモジモジしながらも、意を決したように口を開いた。

「会社の時だけじゃなくて、それ以外でも行ってくれますか?」

「え……?」

俺は突然のことに驚き、聞き返そうとする。

「それって……」

しかし、俺が言い終わる前に五百城が続ける。

「私は……◯◯さんが好きなんです……!」

そう言って五百城は顔を真っ赤にしながら俯いている。

「……いや、その……」

「私、本気です!」

五百城は真剣な眼差しでこちらを見ている。

俺は観念したように、彼女の耳元で言った。

「五百城……ここオフィスだってこと忘れてないか?」

「あっ!!」

オフィスのど真ん中でのやり取りに、周りにいた社員たちが興味津々といった様子で2人を見ていた。

「わ!私ったらつい……!」

五百城は慌てて周囲を見渡している。

(まったく、成長しても抜けてるとこは変わらないな……)

俺はそんな様子に苦笑しながら言った。

「……また後でゆっくり話そう」

「……はい!」

この後の会話は想像にお任せするが、俺たちの関係は「新入社員と指導員」から「恋人同士」に変化したのだった。

--------------------------

それから数ヶ月……

「あかん、寝坊や!」

何やら茉央が朝からバタバタしているようだ。

「◯◯もはよ起きひんと遅刻するで!」

そう言って揺り起こそうとする彼女に、俺は眠い目を擦りながら言った。

「茉央……今日は日曜だぞ?」

「ええっ!?あっ……ほんまや……」

茉央は恥ずかしくなったのか、気の抜けたような声を出しながら布団に顔を埋めている。

どれだけ経っても変わらない彼女のそんな様子を見て、俺はどこか安心感を覚える。

指導員と教え子の関係ではなくなったが、どこか抜けている彼女を一番近くで見守っていきたい。

それが今の俺の夢だと、再確認するのだった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?