Ⅸ.ファイナンシャルプランナー1級に挑戦(残り22日)~「ぶっちゃけ相続」

国家公務員をしている桐島です!

前回の続きです。

ファイナンシャルプランナー1級試験の2025年1月26日(日)本番まで、残り22日です。

短くなってきました…

今回は、F.相続・事業承継に関係する本を取り上げます。

A.ライフプランニングと資金計画

B.リスク管理

C.金融資産運用

D.タックスプランニング

E.不動産

F.相続・事業承継

相続の定番本

相続を学びたいと思った時の1冊目がこちらです。

この「ぶっちゃけ相続」は、2020年12月に出版されていて、私は最初に2021年3月に読みました。その後、2023年5月に増補改訂版が出版されています。

そのぐらい売れている定番本です。

不動産を活用した節税例

1番世の中の仕組みがわかったと感じたのは、「不動産を活用した節税例」の箇所でした。

Q :なぜ不動産を購入すると、相続税が減るのか?

A :不動産の時価と相続税評価額に大きな差が出るため!!!

不動産の時価は、誰でも簡単に算出できます。

日本政府が日本中の道路1本1本に値段(路線価)を振り、その道路に接している土地の面積(1㎡)×路線価をすれば、誰でも土地の時価を計算できます。

そして、路線価は、実際の売買価格である時価より低く設定されています。

実際の売買価格を10とすると、相続評価額は8程度です。

路線価は、毎年7月に更新されますが、不動産の時価は1年間で大きく変動します。

もしも、実際の時価よりも高い評価額で課税してしまったら、相続税の過払いにより、国(財務省の国税庁)は納税者から訴訟を起こされてしまいます。

このような事態を避けるために、実際の価格より2割低めに路線価を設定しています。

さらに、土地の上に自宅ではなく、貸家やアパートの貸付用建物を建築すると、土地の評価額を追加で2割引いて評価してよいことになります(=貸家建付地評価)。

1億円の預金をもって死んだら、1億円に対して相続税が課されます。

しかし、1億円で土地を買っていたら、8,000万円を評価された土地に対して相続税が課されます。

さらに、その土地の上に貸家があれば、土地は6,400万円で評価されます。

具体例

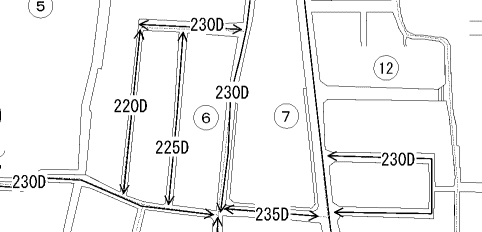

一例としては、以下のように路線毎に価格が出ています。

220Dと記載があるのは、220の単位は千なので、1㎡あたり22万円の評価ということになります。

Dというのは、借地権割合を示しています。A=90%、B=80%、C=70%、D=60%となります。

※借地権は、地主から土地を借りたときに、①借りた土地の上に建物を建築すること、②地主に対して地代を払うことの2つの条件を満たした時に発生します

つまり、220Dの道に接する土地が、貸家建付地であれば100%ー60%=40%という評価になります。

つまり、もともと220Dに接する土地を1億円で購入したら、1㎡220という評価の時点で、相続時の価値は8,000万円ぐらいと判定されていて、さらに貸家建付地であれば、3,200万円と判定されるということです。

ちなみに、これはFPのテキストでは、以下のようなあっさりした記述になります!

FPのテキスト、内容詰まり過ぎ説 笑

東京都中央区銀座1丁目の例

感の良い人は気づいたと思います。

本当に良い土地は、国税庁も高めに相続価格を算定するのではないかと?!

そのため、借地権割合も、C、Dになるはずがなく、A、Bばかりなのではないかと?!

さて、東京都中央区銀座1丁目を見てみましょう。

ほとんど、AかBです。

拡大してみると、30,300Aという土地があります。

1㎡あたり3,030万円で、貸家建付地にしても、10%しか評価が落ちません!

建物も土地と同様

いままでの説明は、土地でしたが、これは建物に対しても起こります。

建物の場合は、30%引きになるようです。

というわけで、不動産をもって、ビルや貸家を立てて、人に貸しているオーナーは、次の世代にも同じスキームを相続できます。

それは、相続税が安くなるためなのですね♪

世の中のお金持ちの人は、こういうことに頭を使っているということがわかりました( ;∀;) 笑

同じ著者が、「ぶっちゃけ相続 手続大全」を2021年12月に出しています。こちらは、改訂されていないようです。

こちらは、上で紹介した「ぶっちゃけ相続」を読み終えた後に、実際に相続に直面しそうであれば、参考にすれば良いと思います。

FPの現時点の達成度合い

さて、恒例のファイナンシャルプランナー1級試験の現時点での学習の進捗状況ですが、過去2週間、ほとんど学習が進みませんでしたが、年末年始で少しばかり学習のペースも戻しました。

現在、黙々とこちらの712ページある書籍を、バラバラにして、少しずつ進めているところです。

年末年始で時間があったにも関わらず、CとDの分野に2~3日ずつ費やしてしまいました、、、(._.)

このままの調子で、E.不動産、F.相続・事業承継をまずは、1月4日、5日、6日、7日までに終わらせたいと思います!!!(2日×2=4日という雑なスケジュール)

A.ライフプランニングと資金計画

B.リスク管理

C.金融資産運用→1周済み

D.タックスプランニング→1周済み

E.不動産

F.相続・事業承継

それでは、学習を加速していきます♪

次回は以下です♪