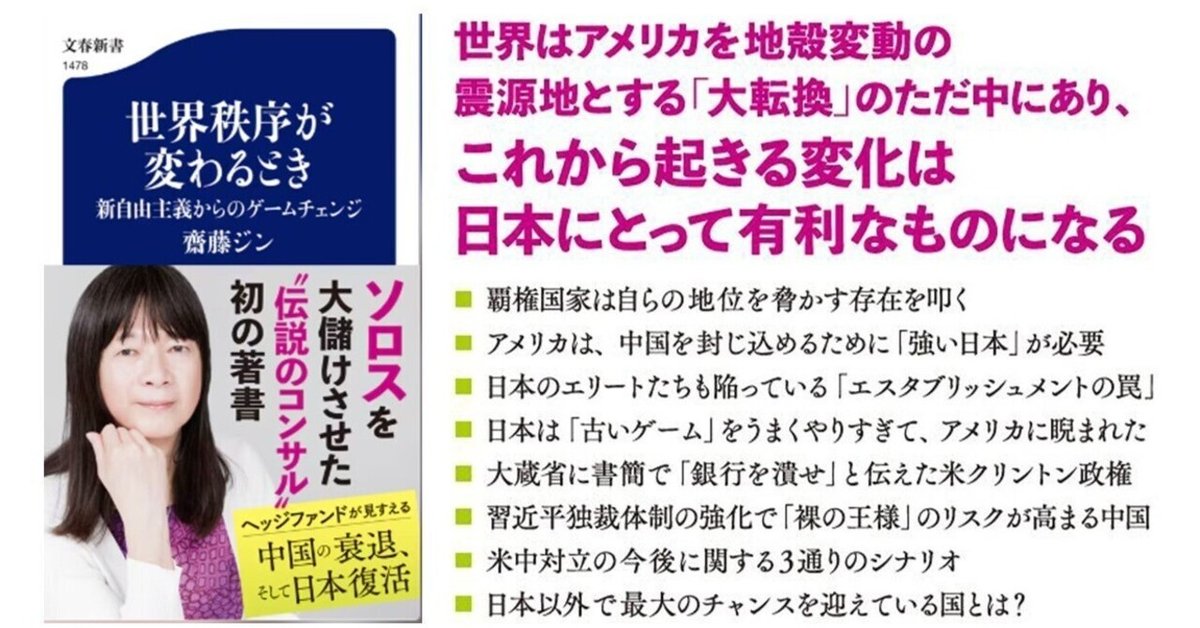

本の紹介15冊目:2024年の最高本「世界秩序が変わるとき」齋藤ジン

2024年に読んだ最高の本を選ぼうとしていたタイミングで、12月17日に齋藤ジンさんの「世界秩序が変わるとき」という書籍が文春新書から発売されました。

この情報を、わずか1100円で売り出してしまっていいのか?!と思えるほどの貴重な情報が満載です。

前回紹介した冨山和彦氏の「ホワイトカラー消滅」も、冨山ファンの私としては、唸らされる内容でしたが、冨山和彦の論調を把握している私には、想定の範囲内でした。

初の著書

「世界秩序が変わるとき」は、ヘッジファンドのアドバイザーの齋藤ジン氏の初めての著書です。過去の世の中の変遷をうまく捉えて、今後の世界経済の予想しています。

株式投資、資産形成にとって最も重要なこと

私は、現在ファイナンシャルプランナーの勉強をして、資産形成(投資)も実施しています。その内容を、以下の記事のように執筆してきました。

資産形成(投資)のために、プロではない個人にとって最も重要なことは、×会社四季報を読んで、個別銘柄を購入すること

○今後の大きな世界経済のトレンドを予測すること

だと思います。

理由は、個人は資産形成(投資)に割ける時間が限られているためです。

本業である仕事に精を出さずに、投資に時間を使うのは、本末転倒です。

そのため、今後の世界経済に見通しを知ることは、絶対的な善(必須のこと)なのです(例:今後、アメリカ経済が絶対に成長する予想が成り立つなら、アメリカ株の投資信託(S&P)を大量に購入しておけば良い)

桐島の未来予想

私は、アメリカの国際関係の大学院に通っていた時に、近い世界経済の予想を試みました。その記事が以下です。

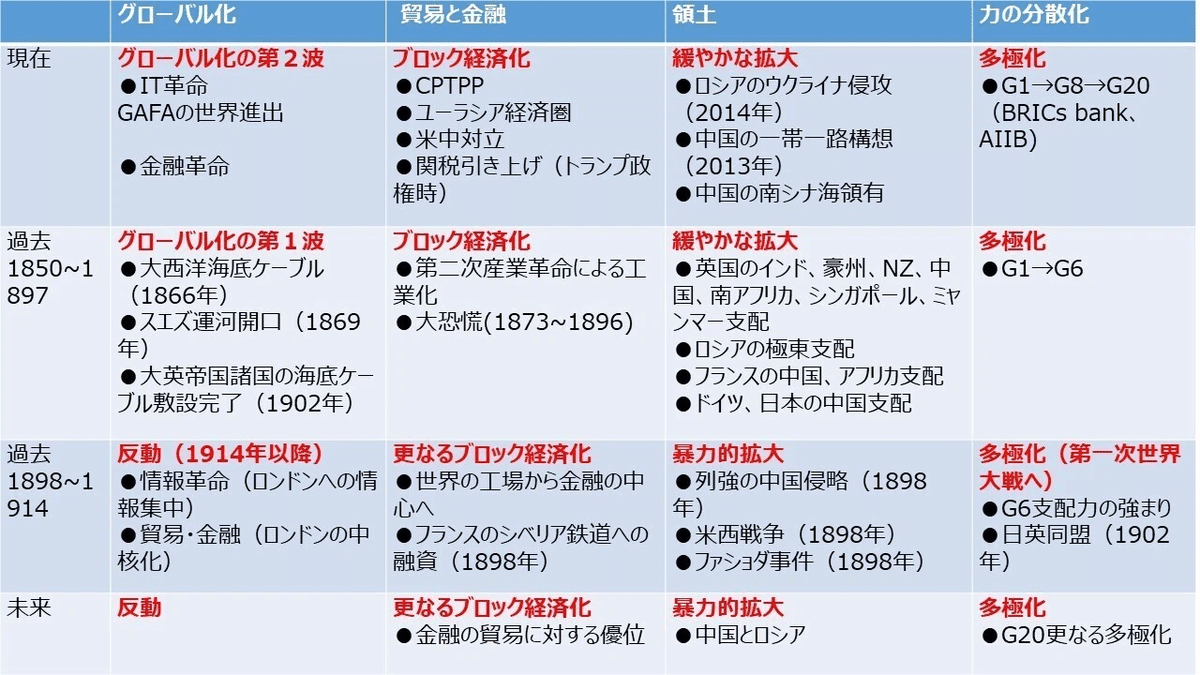

手法は、沢山の要素(以下の横軸)の過去と現在の比較から未来を予想するもので、結論としては、「現在のグローバル化の進展からの反動」が起こると予想しました。

この予想は、2018年当時のものです。

しかし、書籍の齋藤ジン氏の予想は、私の当時の予想と比較しても、極めて優れています!!!

齋藤ジン氏の予想

今回の、齋藤ジン氏の書籍では、近い未来を「新自由主義からのゲームチェンジ」としています。

書籍の副題にもなっています。

近い将来、これまでの行動規範となってきた新自由主義的価値観が崩落するとしています。

日本経済の復活

しかし、新自由主義的価値観の崩落といっても、多くの日本人にとっては、So What?(だから何?)となると思います!

齋藤氏が世界中のプロの投資家に2021年以降に訴えてきたのは、

「新自由主義的な世界観に支えられた既存システムは信認(コンフィデンス)を失った。根幹世界観へのコンフィデンスが崩れた以上、パラダイムシフトが発生する」。そして、その結果、勝者と敗者の入れ替え戦が始まり、日本は勝ち組になる、

ということです。

これが、本書の結論です。

そして、2021年以降の訴えかけは、2023年の日経平均株価の上昇により、実現しつつあります。

一切無駄のない濃い内容

この書籍は、驚くほど無駄のない濃い中身の内容です。

最近、前回紹介したエミン氏、永濱氏など、既存のエコノミストは、毎回同じことをあらゆる媒体で繰り返していて、新鮮味がありません。

しかも、内容もPBRやROEなど、初心者用の概念も織り交ぜるので、ある程度、勉強が進んだ方には、時間の無駄です。

しかし、この書籍は、トランスジェンダーの著者(齋藤氏)の価値観を形作った歴史、ヘッジファンドの実態、日米の政策当局者とのやり取りなど、ここまで明かして良いのか?!と思わせる内容がてんこ盛りです(*´ω`*)

全255ページしかありませんが、メリハリがしっかりしていて、この内容は既知だろう、と思わせる無駄な内容が一切ありません。

桐島に刺さった内容

この書籍は、購入・読了をおすすめします。そのぐらい、濃い内容です。

そのため、今回は概要という形ではお伝えできません。

私個人に刺さった内容という形でお伝えします。

●熱烈なトランプ支持者がスコットの財務長官指名に強い不満を示していることは容易に理解できます。彼らの線引きでは、ゲイでグローバリストのスコットが財務長官になることは参道できないのでしょう。しかし人間の本質は単純な線引きよりもずっと複雑ですし、トランプ本人にしても、リベラルメディアやエスタブリッシュメントが戯画化するような単なる道化師ではありません。(中略)ちなみに、2012年の円売り・日本株買いで大儲けをしたスコットはすっかり日本ファンになり、財務長官でなければ、日本大使を望んでいたそうです。(P105、106)

●アベノミクス以前、日銀の金融政策運営の根底にあった世界観は、いわゆる「ビスビュー(BIS view)」と呼ばれるものでした。(中略)それとは別に、理論的に完結しているもう一つの世界観は、「フェドビュー(Fed view)」と呼ばれるものです。(中略)私に言わせれば、2012年の晩夏までにはハッキリしていたのです。世界中が「フェドビュー」世界観を追求する中、日本だけ「ビスビュー」世界観で金融政策を運営していたので、負けるべくして負けていると。つまり経済・政治の現実がいずれ日銀の「ビスビュー」追及を許すことはなくなる。後はそのトリガーを待つだけでした。(P107~110)

●私がアベノミクス・トレードを推奨できたのは、一つのシステムが崩れることを確信したからですが、それに対して強い興味を示したのがソロス・ファンドであったことは偶然ではないと思います。彼が大勝負をかけるのは、パラダイムシフトが起きるときですから。これは余談ですが、日本人が最初にアベノミクス・トレードに本気で賭けたのは三井住友銀行の高橋精一郎副頭取(当時)でした。その秋に高橋副頭取が動いた瞬間、ヘッジファンド業界は大騒ぎになりました、「いよいよ日本人も動いた!」、と。(P113、114)

●1980年代から1990年代にかけての日本の経験を吟味すると、次の二つの案件がともに満たされたとき、アメリカが容赦ない圧力をかけてくることがわかります。

①経済政策の基本的原則(世界観・統治観)をアメリカが大きく変化させる。

②競合国のGDPがアメリカの50%近くに迫る

(中略)

日本の経験を鑑みると、中国はすでにアメリカからの容赦ない圧力を引き出す二つの基準を満たしています。それは、私たちが今、歴史の転換点を迎えていると考えるに足る根拠があることを意味しています。(P131~134)

●私が(日本が「失われた30年」の長期停滞に陥るのに)致命的であったと考えるのは、1997年の金融危機後の対応です。あのときに日本は終身雇用制度を捨てて、失業率10%でも15%でも受け入れ、その代わりに企業を身軽にするという選択をしておけばよかったのです。

(中略)

しかし幸か不幸か、日本経済と企業には過去の蓄積があり、雇用を守って痛みを耐え忍ぶだけの余裕があったので、雇用を守りました。(P134、135)

●日本の場合は、(経営危機が訪れた時)全員が10%の賃金カットを受け入れる代わりに誰のクビも切らない、失業率を上げない、という形をとろうとしたのです。しかしこの企業は損切りが済んでいないので、新しい成長局面に入ることができません。その一方、毎年全員が10%の賃金カットを受け入れているので、毎年アウトプットプライスも下落し続けます。その結果として日本は長期にわたるデフレ、ないしディスインフレに陥りました。(P140)

●政治家が財政政策を使って地方のゾンビ企業を援助している理由は、雇用を守るためであり、有権者から選ばれた国会議員として、社会的要請に応えているだけだと言えます。不良債権処理を遅らせ、地方の中小企業のほとんどが法人税を支払わない環境を作り、日銀もゼロ金利を続け、皆で頑張って社会の優先事項を果たそうと努力し続けた成果こそが、日本の誇るべき「失われた30年」なのです。(P146)

●ワシントンにいると、米中関係がここ数年で劇的に様変わりしたことがよくわかります。(中略)まず、アメリカのロビイング会社の多くが中国亜kらの依頼を引き受けなくなりました。(中略)ある大手ヘッジファンドのオーナーは、「投資家にとって中国は単なる観光地になった」と評していました。つまり投資対象ではないということです。(P150~P153)

●私は既存システムが崩れていく中、新自由主義の恩恵を最大限に享受した中国が無傷でいられるはずがない、そう信じていました。2001年にWTOに加盟して以来、中国は国際化の恩恵を受け、それが半永久的に続く前提でビジネスモデルを構築しました。日本が戦後の冷戦構造が半永久的に続く前提でビジネスモデルを作ったのと同じです。しかしその前提が崩れれば、全ては逆流します。結果的にブリッジウォーターとブラックロックは中国投資で大きな損失を被っています。(中略)対中投資の先頭を走ってきたレイ・ダリオの楽観論から悲観論への「転向」は、潮目の劇的な変化を省庁する出来事といえるでしょう。(P156)

●米中貿易に関しても、アメリカ国民は中国に”いいとこどり”ばかりされてきたと被害者意識のような感覚を持っています。中国への輸入は管理しておきながら、アメリカへは大量に輸出し、貿易黒字を稼いでいるのは許せない、と。その感情に火をつけたのがトランプでした。(P159)

●新自由主義の時代、企業は一つになったグローバルな市場を念頭に、利益を最大化するサプライチェーンを自由に追求することができました。その中で中国は世界の工場としての地位を確固たるものにしました。しかし新自由主義の世界観が信認を失い、「市場ではなく、政治が一番わかっている」という時代が到来すると、サプライチェーンの再構築は企業経営者にとって喫緊の課題になりました。この動きは元々、新型コロナウイルスの流行が引き起こしたサプライチェーンの混乱に端を発したものですが、今では露骨な政府介入が続き、「広い庭に高い壁」の傾向は加速することはあっても、元に戻ることはないと思います。たとえば台湾の半導体製造メーカーであるTSMCの場合、米国は66億ドルの補助金を出して誘致しましたし、日本も83億ドル、ドイツは54億ドルの補助金を拠出してサプライチェーンの再構築を図っています。しかもこうした同盟国の政府間では、誰が何ナノの半導体をどのくらい作るのか、将来的にどのような補完関係になるのか、そうしたことを細かく協議しています。つまりワシントン・コンセンサスで忌み嫌われた政府主導の産業政策であり、通商政策です。(P173、174)

●ヘッジファンド界の神様に近いレイ・ダリオやブラックロックよりも3年も前に、私が米中関係の先行きを見通すことができたのは、日本の二度の経験を踏まえ、それを米中関係に当てはめていたからです。アメリカは一度ある国を自らの覇権を脅かす国として認識すると、相手が潰れるまで、決してその手を緩めることはない、それが私のアメリカ観です。(P178)

●日本企業は社会の求めに応じ、ゾンビ社員を雇用し続けたのです。しかし30年の時を経て、企業を圧迫してきた大きな重しが外れ始めています。新自由主義の賞賛する大胆で迅速な企業判断とは真逆のアプローチですが、30年が経過し、ゾンビ社員のほとんどは退職し、企業はようやく身軽になったのです。「失われた30年」とは、ゾンビ社員が退職するまで待った30年だと換言できます。(P195)

●第一次トランプ政権時代にまとめられた対中基本政策「インド太平洋のための米国の戦略的枠組み」では、「日本がインド太平洋安全保障構造の中で『地域的に統合され、技術的に進んだ柱』になるよう助力する」と明記しています。つまり、先端技術の分野で日本がアジア太平洋のコアになることを助ける、という方針を明確に持っているのです。実際、それに伴い、半導体のサプライチェーンの再構築や、米国のIT企業による日本へのデータセンター投資が相次いで発表されています。2022年にはグーグルが日本に1000億円の投資を行うと発表、翌年にはアマゾンが2兆円の投資、2024年になるとマイクロソフトが4400億円、オラクルが1.2兆円の投資計画を発表しました。(P205)

●かつてアメリカに潰された日本の半導体産業に関しては、経済産業省が旗振り役になって「日の丸半導体」を復活させようと試み、何度も失敗してきました。代表例がエルピーダメモリの倒産(2013年に米企業により買収)です。私も失敗すると思っていました。アメリカ、韓国、台湾などの企業が市場原理に則り、一つとなった世界市場で自由競争をしている時に、時代遅れの産業政策で立ち向かったところで勝てるはずがありません。しかし今では何ナノの半導体を同盟国のどこでどれだけ作り、どこに卸して・・・ということを政府間で話し合っている状況です。つまり売り手と買い手が自由にビジネスを行うのではなく、経済安全保障を念頭に政府が半導体需給に介入する時代なのです。これまでとは抜本的に異なる環境と言えます。(中略)日本政府は飴として補助金を提供し、鞭として経済安全保障推進法を制定することで、アメリカと協議しながらサプライチェーンの再構築を進めていく考えです。(P207)

●新自由主義による市場ベースの意思決定が揺らぎ、産業政策が許される時代になると、密接な意思疎通が巧みな日本の政財官のゴールデン・トライアングルが再び活躍することが期待されます。(P209)

●日本には再び順風が吹いている、それを忘れないでください。いや、むしろしっかりと認識して下さい。先ほど、逆風下で低所得者層が増えたが、高所得者層の水準も低下したことを指摘しました。しかしこれから順風が吹くようになれば、低所得者の生活は以前よりも楽になりますが、高所得者の水準の伸びはそれより大きく加速するでしょう。(P222)

次の時代の日本の姿

最後に、次の時代の日本の姿の記載があります。

金利・賃金という市場メカニズムを使うことで、競争力のある企業に労働力とマネーが流れることを奨励すると同時に、官を縮小し、外国人労働者を増やす。これはすなわち、新自由主義の時代に日本ができなかったことです。

丸まる一周遅れなのですが、日本はこれから新自由主義に市場メカニズムを使った構造改革をすることになると思います。他の国が「無理に」新自由主義を導入した結果、社会を分断させてしまったのに対し、日本はバブル崩壊と金融危機ですでに傷ついた社会のさらなる分断を避けるため、低成長、非効率の道を選びました。

他の国が「無理をして」世界経済を回している間、そのお世話になることで、日本は何とかやってきましたが、ここからは封印してきた市場メカニズムを使う時です。しかも市場メカニズムを使っても、痛みがほとんどありません。

さらに言えば、家系の金融資産の1000兆円以上が現預金に積みあがっています。他の国はインフレがあったので資産運用をしてきましたが、日本はこれからです。(中略)

これだけの新規ポテンシャルを持った国は他にありません。1990年代後半の金融危機後の経済対策による現金給付とは桁違いのスケールですし、しかも毎年続く話なので、消費に回しても大丈夫だと考える家庭も増えるでしょう。つまり日本にとって、市場は敵ではなく、味方の時代が到来するのです。

一方、政府関与を高めるべきところは、地政学的な立ち位置をしっかり確保し、サプライチェーンの再構築や将来の成長産業に上手にお金をつけてあげることです。政財官の連携に長けた日本なので、他の国よりも効率的にそれを行うことができると思います。ただ繰り返しますが、政権与党が非常に脆弱なことが強い懸念材料です。

以上、私が2024年に読んだ本のなかで、自信をもってお勧めと言える本を、12月になってから手にできた幸運に感謝します♪