劣等感(コンプレックス)の超克 Part7(霞ヶ関での武者修行)~なぜ部下とうまくいかないのか~

前回の続きです。

Part1からご覧になりたい方は、以下になります。

それでは、簡単に前回のまとめになります。

私、桐島が所属する課には、女性課員Yが異動してきました。

彼女の学歴は、東大法学部→入省→ハーバード・ロースクールに留学という素晴らしいものでしたが、どうみても、ガリ勉の成果であり、地頭の良さで楽々と学生を手に入れた印象ではありませんでした。

何よりも、内向きで、コミュニケーションに躁鬱感がある感じでした。

そして、それは正解でした。

まずは、女性課員Yの対策が大変になると予想していたのも、束の間、、、

なんと、更にやばい事態に襲われました、、、

これは、やばい女性課員Zの登場

なんと、(前回紹介した)メンタルだった男性課員Xが異動した後に、その後任でやってきた方もかなりメンタルが不安定でやばい女性課員Zでした。

履歴書を見ると、スキルアセットの記載はなく、能力はなさそうに見えましたが、自称、英語ができるらしいのです!!!

しかし、私の所属する課は国際会議を調整する課で、英語でのやり取りが基本です。

そこで、Zははやくも、「英語が難しすぎて、全然ついていけません。こんなのあり得ないと思います」と言って、さじを投げてしまいました。

すかさず、管理職Aが、「この課に異動してきたからには、徐々に英語の能力を身につけるように努力して欲しいが、自信が持てずに厳しいうちは、日本語で出来る仕事をやったり、翻訳ツールを使って仕事をして欲しい」と伝えました。

やはり、間髪入れずに、甘えさせず、かつ、やる気は失わせない伝え方をすることが大事だと実感しました。

そして、まずは、優しい仕事から、女性Zのお任せすることにしました。

単に仕事にやる気がない!!!

徐々にわかってきたのが、簡単な仕事にも、長い時間を要すること、こちらが確認しないと進捗状況がわからないこと、そして、そもそも仕事にやる気がなく、楽しみなのは、ランチだったりお菓子タイムだということでした。

私が所属する省には、ほとんど存在しない、ゆうなれば「地方公務員の窓際族タイプ」(=お金だけのために仕方なく仕事をしているタイプ)でした。

私には、このような方にどう対応すべき分からず、全く未知の存在でした。

ある日、進捗状況を確認しようとして、

桐島:「Zさ~ん、先日お願いしたあの仕事の進捗状況ってどうなっていますか~?」

Z:「何なんですか!、あんな難しい仕事はできるわけがありません。お願いばかりしてないで、桐島さんが全部自分でやってください!!!」

とぶち切れられました。

お願いした時は、「わかりました、すぐやります!」と言っていたので、お願いしたのに、結局、彼女のけつを拭かなければいけないのは、私なのか、、、と絶望的な気持ちになりました。

できないなら、最初からできないと言ってもらった方が、お互いが楽なのに、、、

管理職の役割

私は、中間管理職として、自信を喪失し、人間関係に悩み始めました。

そこで、手にしたのは、以下の書籍でした。

この書籍の特徴は、ハーバード大学教育大学院教授のロバート・キーガンの「成人発達理論」を用いながら、人と組織の関係、上司と部下の関係を記述している点です。

この書籍には、わかりやすい図がないので作成しました♪

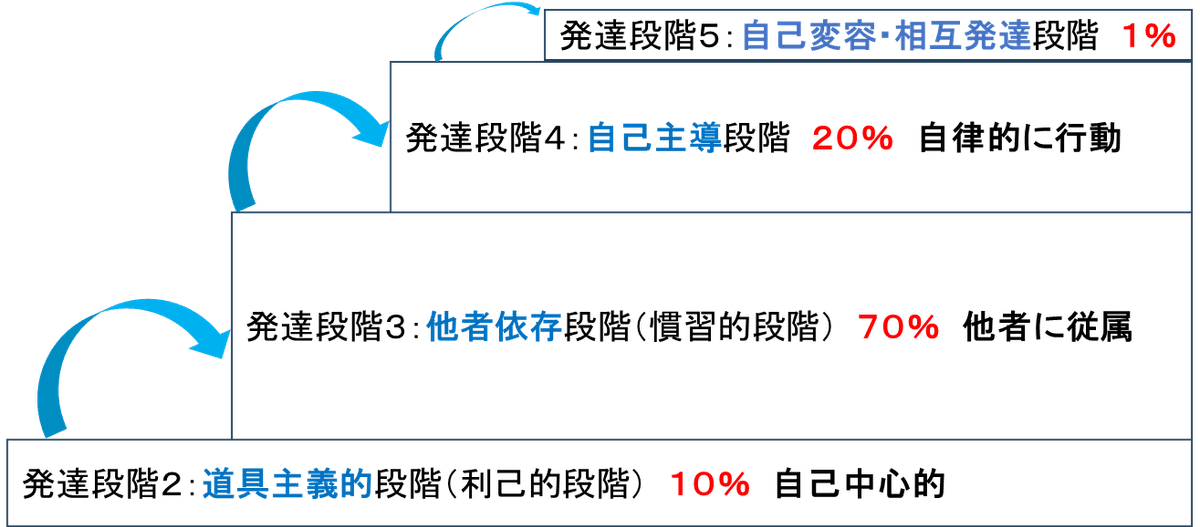

組織2:6:2の法則(どの組織にも20%のよく働く社員、60%の普通の社員、20%の働かない社員がいる)というのは有名ですが、成人発達理論は、1:7:2(発達段階5は1%未満)の法則になっています。

発達段階1は、子供で形のない抽象的な外編を取り扱うことができない状態です。これは成人期以前のものなので、本書では省略されています。

それ以外の発達段階2~5を引用します。

発達段階2 道具主義的段階(利己的段階)

「極めて自分中心的な認識の枠組みを持っている」段階。

この段階は、自分の関心事項や欲求を満たすことに焦点が当てられており、他者の感情や思考を理解することが難しいです。自らの関心事項や欲求を満たすために、他者を道具のようにみなすという意味から「道具主義的段階」を形容されます。

段階2において、他者の視点を考慮することは大きな課題です。自分の視点のみならず、他者の視点を考慮し始めると、それは発展段階2から3への移行のサインになります。

発達段階3 他者依存段階(慣習的段階)

「組織や集団に従属し、他者に依存する形で意志決定をする」段階。

この段階は、自らの意志決定基準を持っておらず、「会社の決まりではこうなっているから」「上司がこう言ったから」という言葉を多用する傾向があります。つまり、他者(組織や社会を含む)の基準によって、自分の行動が規定されているのです。

この段階は、組織や社会の決まりごとを従順に守るという意味から、「慣習的段階」とも呼ばれています。

発達段階4 自己主導段階

「自己成長に強い関心があったり、自分の意見を明確に主張する」段階。

この段階では、ようやく自分なりの価値観や意志決定基準を設けることができ、自律的に行動できるようになります。

段階3では、行動基準が周りの存在によって築き上げられてきたのに対し、段階4は、自ら行動基準を構築することができます。自らの行動基準によって、主導的に行動するという意味から「自己主導段階」を呼ばれます。

発達段階5 自己変容・相互発達段階

「他者が成長することにより、自らも成長するという認識(相互発達)があり、他者と価値観や意見を共有し合いながら、コミュニケーションを図る」段階。

この段階では、自己の価値観や意見にとらわれることなく、多様な価値観・意見などを汲み取りながら的確に意志決定ができるという特徴があります。

段階4は、自らの成長に強い関心を示していましたが、段階5は、自らの成長に強い関心を示すことはなく、他者の成長に意識のベクトルが向かいます。そのため、部下を育てるのに適した段階であるといえます。

この本を読んで、「これから頑張って中間管理職としての発達段階5に向かおうとする私、桐島が、発達段階2のZさんとどのように対峙していくか?」、という物語だと理解しました。

発達段階2のZさんとの対峙

書籍の手法を早速、実践してみることにしました。

●発達段階2の人とのコミュニケーションで最も避けなければならないのは、相手が感情的になったときに、それに対して感情的な反応をしてしまうこと

●部下に対して成長することを強制するのではなく、彼らに適切な課題と支援を与えながら、彼らの成長を支えていくこと

Zさんに、仕事の依頼をする時は、

「Zさん、この仕事って、これこれこういう内容で、少し難易度が高いかもしれないのだけど、出来そうですかね? 難しそうであれば、他の仕事をしてもらうし、自分である程度までは出来そうであれば、そこまで進めてもらうと助かります」

という形で、かなりへり下った物言いをするようになりました。

私、桐島の心が狭いのか、このプロセスを経るよりは、自分でやってしまった方が早いという思いを無理矢理抑えて、丁重にお願いすることを繰り返しました。

これを何回か繰り返すうちに、彼女とは仕事上のコミュニケーションは取れるようになりましたが、Zさんは、非常にマイペースで、成長は一切感じられないまま、1年近くが過ぎました、、、(>_<)

しかし、成長の押し売りはしてはいけないので、仕方ないという思いでした!!!

結局、私は、中間管理職の役目は果たせませんでした。

中間管理職としての自信は付かなかったというより、喪失することが多かったのです。

この劣等感(コンプレックス)は、今後の課題になりました。

桐島の学び

私は、入省してから7年目までに本当に素晴らしい上司に恵まれた!(この時の8年目も上司に恵まれていました)と改めて思いました。

かなりのポンコツぶりを発揮していましたが、成長意欲だけは旺盛だったので、能力のない私に成長を強要せずに、長い目で見て下さった上司の皆様に、この場を借りて感謝します。

大きな組織で働くことの難しさも感じます。

官僚の世界は、不思議な仕事、一見やりがいのあるようで世の中に役に立っているか不安になる仕事も多いというのは事実です。

省内の人事を巡るバトルであるGreat Gameや、メンタルや躁鬱気味なYさん、Zさんとの出会いを通じて、組織内での人間関係について、深く真剣に考えさせられました。

これは、似たもの同士が集まる同質集団の戦略コンサルティング会社なんかに行ったら、経験できないような貴重な体験なのでしょう!?

異動する度に、学びの連続です。

今回は、国際的な部署での、人事を巡る駆け引きという、人間のドロドロした負の面にスポットライトを当てました。

もちろん、同じ部署では、excitingでenjoyableな経験もしたので、次回はそちらに触れようと思います♪