小豆島八十八ヶ所へんろ道 第0回:出発前のあれこれ

はじめに

小豆島について

これをお読みの皆さんは「小豆島」と聞いてピンときますでしょうか?

「バカにするな」と思う方もいるでしょうが、一応簡単に説明すると

瀬戸内海に浮かぶ香川県の島で、西部の土庄(とのしょう)町と東部の小豆島町の2つの自治体からなる

人口は合計2万5000人ほど、面積は瀬戸内海の島としては淡路島に次ぐ2番目の広さ

オリーブ、醤油、素麺、佃煮、ごま油などが特産品

高松、岡山、宇野、姫路、神戸から航路でアクセス可能

…詳細は他のサイトにお任せするとして、最近ではエンジェルロードやオリーブ公園などの写真映えする観光地や、『からかい上手の高木さん』のロケ地としても人気を集めている島です。

なぜ唐突に小豆島を話題にしたかというと、前回『このアカウントについて』で述べた「地味ながら時間と手間がかかる故にネット上の体験記があまり多くない活動」とは、まさにこの島でのことだからです。

それが「小豆島八十八ヶ所巡り」です。

小豆島八十八ヶ所?

四国八十八ヶ所は知っていても、こちらに聞き覚えある人はあまり多くないのではないでしょうか。

大雑把に言うと「四国八十八ヶ所の小豆島版」。四国八十八ヶ所では四国4県に点在する弘法大師ゆかりの88の霊場を巡りますが、こちらも同様に、弘法大師が開いた小豆島内の88(奥の院・番外札所があるので厳密には94)の霊場を巡るものです。八十八ヶ所霊場は日本各地に存在しますが、小豆島は弘法大師が修行に訪れた地との言い伝えから、四国八十八ヶ所を「本四国」、小豆島八十八ヶ所を「元四国」と呼ぶこともあるようです。

島内で完結する分、自動車だと4日間ほど、徒歩でも7-10日間ほどと比較的回りやすいという特徴もあります。なお、四国八十八ヶ所と小豆島八十八ヶ所はあくまで別々のもののため、共通の札所はありません。

お遍路を始めたきっかけ

そんな小豆島八十八ヶ所巡りを何故始めたかというと、僕自身が一時期小豆島に住んでいたからです。

島には様々な観光地がありますが、島民として過ごすうちに目ぼしい所は行き尽くしてしまい、休日も持て余し気味に。そんなある日、島の集落を歩いていると、ある看板が目に留まりました。

これは…?

このタイプの看板は島内の至る所で見かけるものの、今まで特に気にしたことは無く。しかし何故かこの日は、人差し指の示す方向へ歩いてみようと思いました。すると、狭い路地を抜け、畑の横を通り、海の見える坂を下り…あれ?なんだか楽しくなってきた?

それまではただの道端の看板だったものが、気になって仕方なくなってしまいました。「他の遍路道はどうなっているのだろうか?」

もともと街歩きが好きだったということもあり、霊場そのもの以上に「遍路道」の方に惹かれてしまいました。

こうして、熱心な仏教徒でもない人間による小豆島八十八ヶ所の徒歩遍路が、細々とスタートしました。

お遍路を始める前に

前半では退屈な前日譚を述べました。後半では、もしも実際に遍路道を歩こうと計画している方がこの記事にたどり着いた時の為に、徒歩遍路での注意点などを挙げてみようと思います。

時期について

歩きやすさを考慮すると、気候の穏やかな春をおすすめします。僕が徒歩遍路を始めたのはまだ春の陽気が残る5月下旬でしたが、のんびり歩き進めているうちにあっという間に季節は夏に変わり、ギラギラと照り付ける陽射しの下を汗だくで歩き続ける羽目になりました。詳しくは後述しますが、飲み物の確保が難しい区間もあるため、熱中症予防という意味でも暑い時期は避けたいところです。

では冬はどうかというと、いくら温暖な瀬戸内と言えどやっぱり寒いうえ、当然ながら日照時間が短いため行動できる時間が限られてしまいます。閑散期なので、観光施設や宿泊施設が時短営業や休館している場合もあるという落とし穴も。

ルートについて

そもそも「遍路道」とは小豆島八十八ヶ所の霊場と霊場とを結ぶ道のことで、全て繋げると小豆島をぐるりと一周しています。そしてひと口に遍路道と言っても、道の様相は様々です。舗装のしっかりした国道・県道から集落の裏路地、農道などなど…。特に古くからの遍路道、通称「旧へんろ道」の中には登山の如き登り下りをしたり、森を抜けたり、もはや「遍路道」よりも「けもの道」の方が適切な表現なのでは?と思いたくなる藪の道を突っ切っていくこともあります。その険しさから小豆島霊場会も迂回を勧める道もあるので、体力に自信のある人や旧道好きの人以外は素直に提案に従うのが無難です。

また、遍路道を辿るには「へんろ道」と書かれた看板や札、石造りの道標、電柱やガードレールに貼られた矢印のステッカーなどが頼りになります。これらは道中の要所要所に設置してありますが、劣化して目立たなくなっているものもあるので、見落とさないよう注意しましょう。

なお、霊場を回る順番について特に決まりはなく、どこから始めても、どのような経由でも問題ないようです。僕の場合は基本的に番号順に踏破していきましたが、札所の移転や遍路道の変更によって順番通りにならないことも多々あるので、自分が回りやすいルートを構築するのが一番です。

食事と宿泊について

実際に行ったことがある人なら共感してもらえるかと思いますが、島の南部、特に土庄町の中心部は意外と(?)街です。コンビニやスーパー、ディスカウントストア、ファミレスなどチェーン店もあり、ここでは食料の確保に困ることはまず無いはず。

しかし、南部に対して北部は極端に店が少なく、おおよその目星を付けておかないと食いっぱぐれてしまう恐れも。福田や大部(おおべ)などの港町周辺には昔ながらの食堂や喫茶店などが比較的残っているので、思い出づくりに立ち寄ってみるのもまた一興です。

宿泊施設についても概ね同じ傾向ですが、こちらはリゾートホテル以外にも小規模な旅館や民宿などが島内に点在しており、お遍路での利用者も多いようです。霊場会公式ホームページにも案内があるので、あらかじめ連絡を取っておくと確実です。

ご覧の通り南部に集中しています

道中の生き物について

先述の通り遍路道は時に山や森を通るため、様々な動物に遭遇します。最もよく見かけるのはシカで、遠くで何かが俊敏に動いている気配がした時は大抵彼らです。また、遍路道で会うことは稀ですがサルもいます。そうそう何かしてくることは無いと思いますが、興味本位で近づくのは止めておいた方が無難です。どうしても触れ合いたい時は銚子渓おさるの国へどうぞ。

動物以外で厄介なのがスズメバチとコバエとクモです。

スズメバチは言わずと知れた危険な昆虫で、残念ながら道中よく見かけます。秋は特に凶暴になるので、くれぐれも刺激しないように(「時期について」で秋をおすすめしなかったのはこのためです)。

コバエについてはただただ鬱陶しいの一言に尽きます。森を歩いていると、いつの間にかまとわりついて離れません。虫除けスプレーを使っていても寄ってくるので困ったものです。

そして最後がクモ。人気のない道にはこれでもかというくらい巣がびっしりと張ってあり、行く手を遮ります。先に見つけられれば対処のしようがあるのですが、気付かず通り過ぎようとした時には顔面にありがたいプレゼントを受けることになります。クモに罪は無いですが、近くに落ちている木の枝で振り払いながら進みましょう。

地図について

この記事を読んでいる皆さんはスマホの地図アプリをよく利用しているかと思います。僕も例に漏れずGoogleマップを常用していますが、徒歩遍路においては必ずしもこれらが役立つとは限りません。というのも、Googleマップはおろかゼンリン地図や国土地理院地図にさえ載っていない遍路道が存在するからです。

そこで活躍するのが、小豆島霊場会が発行する「小豆島おへんろ道案内図」です。この冊子には全ての遍路道はもちろん、道中の標識や道標、札所間のおおよその所要時間も掲載されており、とても頼りになる存在です。

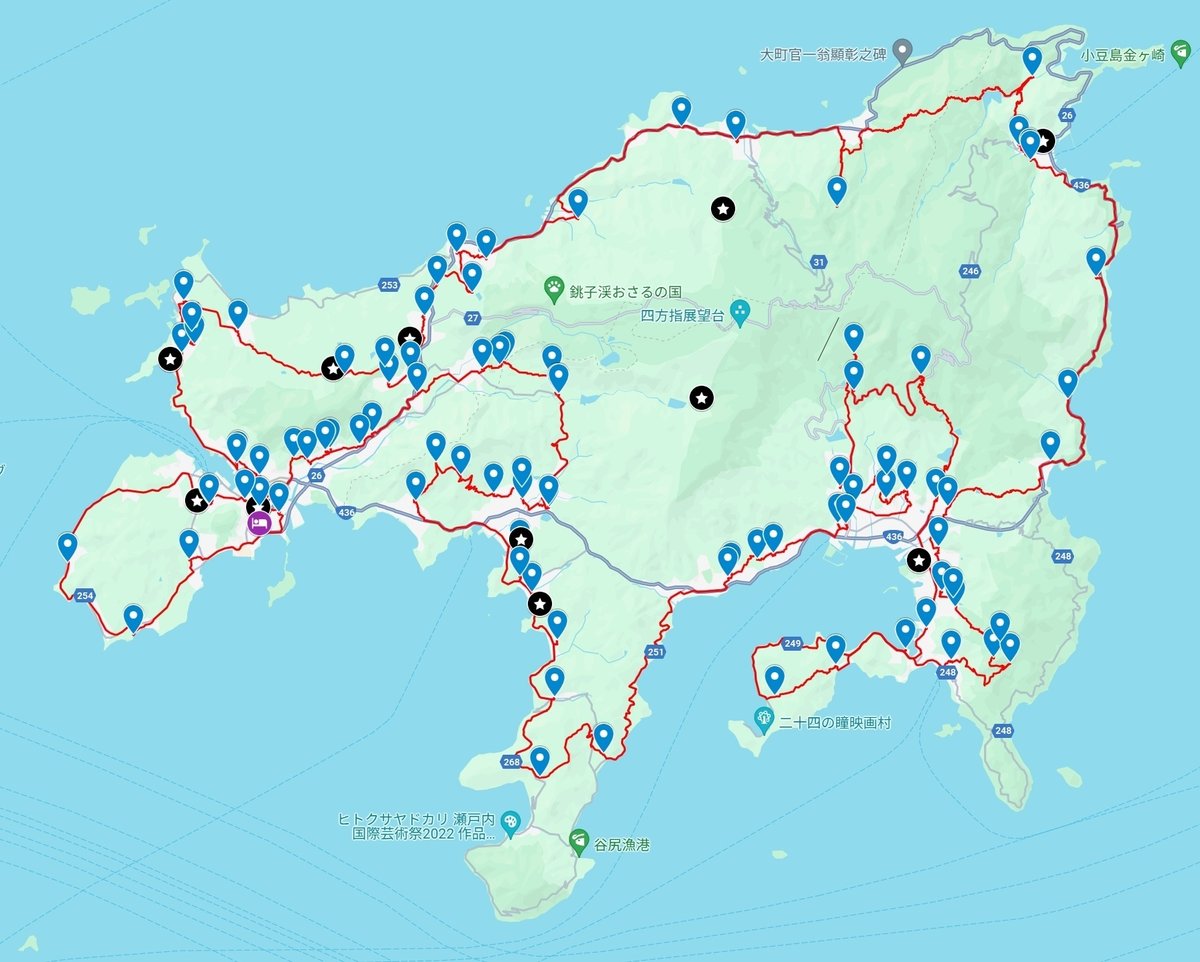

これともう一つ「小豆島遍路地図」というものもあり、こちらは広げるとA1の大判サイズになる地図に日本語・英語の2か国語が記されています。さらに、印刷されてあるQRコードを読み込むとGoogleマップ上に遍路道が表示されるので非常に便利です。次回からは一から自分で線を引くのも大変なのでこの地図をお借りして遍路道を案内しようと思います。

これらの地図は島内の書店や土庄町の小豆島霊場会総本院で購入できるほか、ネット販売している店もあるようです。小豆島単体の地図として考えると少し割高に感じられますが、徒歩遍路における必携アイテムと言えます。

なお、この2冊の地図はそれぞれ別のルートを記している箇所があります。といっても距離や時間に大きな違いはないので、それぞれの地図と相談して決めてもいいでしょう。

おわりに

初回から書きすぎてしまいました。初っ端からこの調子だと先が思いやられますが、次回からはいよいよ徒歩遍路の記録を順に記事にしていこうと思います。長いシリーズになる予定ですが、続きが気になった方はお付き合いいただけると嬉しいです。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

【参考にしたサイト】

小豆島霊場会公式ホームページ