(加筆修正)エッセイ「クラシック演奏定点観測」第11回クリストフ・フォン・ドホナーニ指揮 クリーブランド管弦楽団来日1987年

エッセイ「クラシック演奏定点観測〜バブル期の日本クラシック演奏会」

第11回

クリストフ・フォン・ドホナーニ指揮 クリーブランド管弦楽団 来日公演 1987年

⒈ クリストフ・フォン・ドホナーニ指揮 クリーブランド管弦楽団 来日公演 1987年

グンゼ・ミュージックスペシャル

クリーブランド管弦楽団

クリストフ・フォン・ドホナーニ 指揮

招聘:梶本音楽事務所

公演スケジュール

1987年

10月

3日 四日市

4日 尼崎

5日 広島

6日 福岡

12日 大阪

フェスティバルホール

アイブズ:「ニューイングランドの3つの場所」

モーツアルト:ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調「トルコ風」

ダニエル・マジェスケ(ヴァイオリン独奏)

チャイコフスキー:交響曲第6番ロ短調「悲愴」

14日 名古屋

15日 静岡

16日 松戸

17日 東京

18日 東京

※筆者が買ったチケット、D席 フェスティバルホールの2階Q 5R

クリーブランド管弦楽団については、それまでジョージ・セルのCDでしか知らなかった。それも実際にCDを聴くより先に、音楽批評の中で絶賛されている演奏として、知識の方がが先にあった。

当時、筆者は大阪芸術大学の文芸学科に通う学生だった。クラシック音楽鑑賞にはまっていたので、よく音楽批評を読んでいた。さすが芸大だけあって、大学図書館には、日本の古今の音楽評論の本も揃っていた。そういうのを熟読しては、まだ聴いたことのない有名演奏家の演奏に思いを致していた。

音楽批評で、セルの指揮したモーツァルトやベートーヴェンが絶賛され、アメリカのメカニカルなオーケストラ演奏イメージを払拭する、とのことだった。セルは中欧出身なので、ドヴォルザークの交響曲を特に魅力的に演奏したと書かれていた。ブルックナーを指揮した凄みのある演奏を讃える批評もあった。

そこで、筆者もいくつかCDを入手して聴いてみることにした。まず、ブルックナーの交響曲第8番、それにドヴォルザークの交響曲第8番と9番「新世界より」。確かにセルが指揮したクリーブランド管弦楽団の演奏は、実に端正で整ったものだった。

そういうオケを一度生で聴いてみたい、という思いがあった。

そういうタイミングで、ちょうどクリーブランド管弦楽団の来日公演があったので、チケットを買った。指揮者は、クリストフ・フォン・ドホナーニ。それまで聞いたこともない指揮者だった。

今となっては、あの頃にドホナーニとクリーブランド管のコンビを生で聴けたのは幸いだった。クリーブランドの指揮者になって数年後、もっとも両者のテンションが高かったタイミングだったからだ。

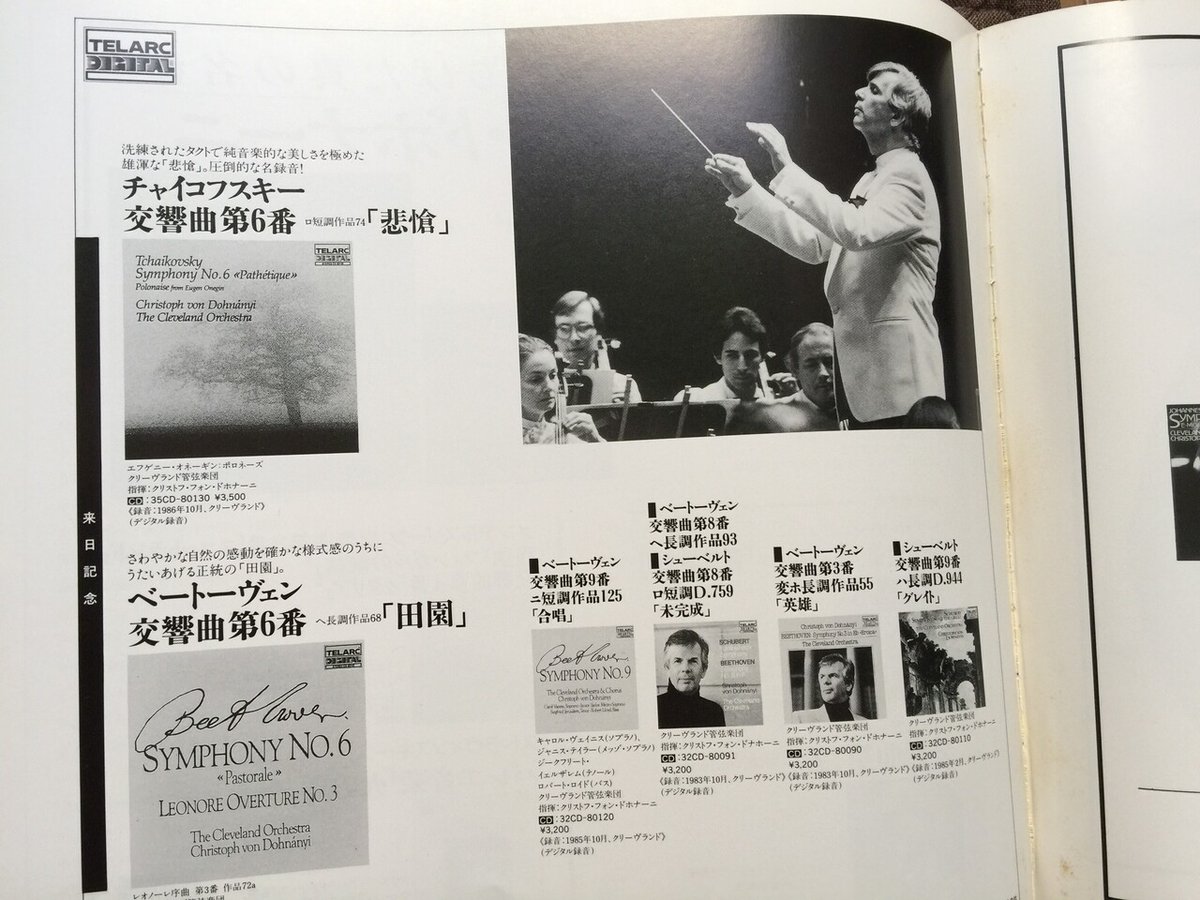

当時このコンビが次々とリリースしていたのは、ドヴォルザークの交響曲第7〜9番で、明らかにセル時代の名盤を意識してのものだった。

今回のコンサートで聴けたのは、チャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」だった。当時の筆者は、チャイコフスキーの交響曲については一家言あった。実演で聴いたドホナーニ&クリーブランド管の「悲愴」は、会場が旧・大阪フェスティバルホールで、座席は2階席の後方であるにもかかわらず、実によく響いて透明度の高い演奏だった。だがその後、続けてこのコンビの演奏をCDなどでも聴いてはいない。

当時の筆者にとって、このコンビのものは、十分納得のいくチャイコフスキーではなかった。その頃、オーケストラ演奏に求めていたものが違ったのだ。筆者は当時、エモーショナルでダイナミック、かつ精緻な演奏、つまりムラヴィンスキー&レニングラードによるチャイコフスキーのCDのような演奏を理想としていた。ドホナーニ&クリーブランドのチャイコフスキーは、筆者にとって洗練されすぎていたのだ。まさに洗練の極み、というべき演奏だった。

その後、ドホナーニのCDを続けて聴こうという気にならなかったのだが、今から思えば、当時次々にリリースされていたこのコンビのCDを、買っておけばよかったと思う。貧乏学生だったので、そんなことは不可能だったのだが。

今これらのCDを聞きたくても、ほとんどが絶盤となっていてとても残念だ。

⒉ クリーブランド管弦楽団の魅力

そもそも、セルとクリーブランド管は、セルが亡くなる直前に初めて日本に来て、壮絶な演奏を聴かせたということで、ぎりぎりのタイミングで生演奏を聴けたということが、日本の音楽批評での絶賛に大きく作用した。

セルとクリーブランド官が来日したのは、中部日本放送の主催するCBCオーケストラシリーズ第4回、1970年の演奏会だ。この時ピエール・ブーレーズも指揮者として同行している。

その後、セルの後の音楽監督になったロリン・マゼールの時代に何度も来日を重ねている。

だが、筆者が本格的に来日オケの公演を聴き始めたのは、クリーブランド管がしばらく来ていない時期だった。

もう一つ、クリーブランド管弦楽団には別な思い入れがあった。

それは、グスタフ・ホルストの『吹奏楽のための組曲第1番』だ。これは、フレデリック・フェネルが指揮したクリーブランド管弦楽団の管楽セクションの演奏だ。クラシックCDの歴史を語るとき外すことのできない、知る人ぞ知る名盤である。それというのも、当時、テラークによる録音技術を世に問うたのが、このお試し版のような企画CDであり、デジタル録音の威力、CDという媒体の底力を音楽界に知らしめた。

※参考CD

ホルスト:吹奏楽のための組曲第1番&第2番

フレデリック・フェネル指揮、クリーヴランド管弦楽団管楽セクションによる1978年録音盤。

ところで、このコンサートのあった1987年には、日本のバブル景気はいよいよ好調で、クラシックの来日アーティストもどんどん増えて、しかもラインナップが豪華になりつつあった。ちょうどそのタイミングで来たことは、ドホナーニとクリーブランド菅にとって不幸だったかもしれない。あまりに来日オケのラッシュが続いて、このコンビ初来日の影が薄くなってしまったのは否めない。

もともと日本での知名度が低かった上に、せっかくの初来日があまり評判にならなかったことが、このコンビの日本での人気に影を落としたのではなかろうか。

ちなみに、同じこの年に梶本事務所が招聘しているラインナップは、こんな勢いだ。

しかも、翌年には、さらに豪華なラインナップが予定されている。なんといってもミュンヘン・オペラの引っ越し公演が話題をさらっていた。オーケストラはテンシュテット指揮のロンドン・フィル、歌手やピアニストも錚々たるメンツの来日ラッシュだ。

この時期以降、欧米の有名歌劇場の引越し公演が競うように行われていく。欧米の代表的なオーケストラの公演と歌劇場公演が重なって、どちらに行くか迷う、などという贅沢な、それこそバブリーな悩みが巷で語られた。

アメリカの主要なオーケストラの場合、ドホナーニ&クリーブランド管弦楽団がいかに新鮮で魅力があるといっても、並び立っていたライバル楽団がすごすぎた。ショルティ&シカゴ響、ムーティ&フィラデルフィア管、そして小澤&ボストン響の人気もまだまだ健在だった。スラットキン&セントルイス交響楽団が一躍人気をさらった時期でもあった。

土居豊:作家・文芸ソムリエ。近刊 『司馬遼太郎『翔ぶが如く』読解 西郷隆盛という虚像』(関西学院大学出版会) https://www.amazon.co.jp/dp/4862832679/