(秋山和憲追悼)【関西オーケストラ演奏会事情〜20世紀末から21世紀初頭まで】 朝比奈隆と大阪フィル、1980〜90年代 第3回 朝比奈隆と大阪フィルの成長、フルトヴェングラー交響曲第2番日本初演やチャイコフスキー、幻のバッハ(期間限定無料公開)

【関西オーケストラ演奏会事情 〜20世紀末から21世紀初頭まで】 朝比奈隆と大阪フィル、1980〜90年代 第3回 朝比奈隆と大阪フィルの成長、フルトヴェングラー交響曲第2番日本初演やチャイコフスキー、幻のバッハ

※写真は土居豊所蔵のパンフレットなど

1 朝比奈隆と大フィルのフルトヴェングラー交響曲第2番日本初演

※演奏会データ

大阪フィルハーモニー交響楽団

第200回定期演奏会

指揮:朝比奈隆

フルトヴェングラー 交響曲第2番ホ短調

1984年4月24日

大阪 フェスティバルホール

フルトヴェングラーの交響曲、これは80年代当時あまり知られていなかった。だから当時、高校生だった筆者がこの演奏会に行きたくて、音楽の先生に高校生優待券をもらいに行った際、

「え? フルトヴェングラーの作曲? 演奏じゃなくて?」

と、さすがに音楽の先生でさえ、そういうものがあるとは知らなかったのだ。

首尾よく優待券(なんと500円!)をせしめて、筆者は大阪フェスティバルホールに聴きに行った。

この当時の大阪フィルの定期演奏会は、昔のフェスティバルホールの正面玄関から階段を上がり、ホール入口の横の窓口で優待券を座席券に交換する仕組みだった。すると正面階段のところに、いつも出没するダフ屋のお婆さんがウロウロして、こそっと近づいてくる。「券ないかー、券ないかー」とささやいてくる。当日用事で聴きにいけない場合に、何度かこのダフ屋に売ったこともあるが、大抵、高校生優待券の座席券が千円札一枚と交換された。

さて、この時の定期演奏会の曲目であるフルトヴェングラーの交響曲、朝比奈隆ならではの怪演だった。そもそも、オーケストラの200回記念の定期演奏会に、まだ存在もあまり知られておらず、曲の評価も定まらないこの曲を選ぶ時点で、朝比奈はただ者ではない。

もちろん、指揮者としてのフルトヴェングラーは巨匠中の巨匠であり、この当時もフルヴェン信者は多かった。ベートーヴェンなどドイツ音楽の名曲の多くで、レコードを推薦する雑誌の紙面のトップを飾るのはフルヴェンだった。

けれど、その指揮者としての評価と作曲の腕前は当然、別物だ。そもそも20世紀の巨匠指揮者で、作曲家として一定高く評価されていたのはバーンスタイン、ブーレーズぐらいではなかったか。

だからフルトヴェングラーの交響曲も、実際に聴いてみるまでは、いかがなものかと想像するしかなかったのだ。実演で聴いた当時の印象からいうと、ちょっと物足りないがそう悪くない、という感じだった。

それもそのはず、80年代前半のこの頃、筆者はまだクラシック音楽のビギナーで、19世紀ロマン派を中心にオケの代表的な曲を聴きまくってはいたが、さすがにフルトヴェングラーの曲の評価までは判断できなかった。ブルックナーの交響曲をようやく、4番や8番など数曲聴き始めたばかりだったのだ。この曲のようなドイツロマン派とも現代の中庸な映画音楽ともつかない微妙な位置付けの曲は、よくわからない、というのが本音だった。

けれど、朝比奈隆の指揮による大阪フィルの演奏は、この新曲に等しいフルトヴェングラーの楽曲を、少なくともマーラーの場合よりは巧みに演奏していた。この時の大阪での初演の後、東京で同じコンビによる演奏会が録音されたディスクを聴き直しても、確かに見事な演奏ぶりだ。

楽曲そのものは、日本初演の1984年の時点から30年以上を経た現在の耳で聴くと、一層古めかしさが感じられる。特に1楽章の典型的なソナタ形式と、ブルックナー的なパウゼ(休止)の用い方など、どうしてもブルックナーの亜流、という印象は否めない。20世紀前半に作曲された有名曲、いわゆる20世紀音楽のあれこれと比較して、これはいわば擬古典というべき楽曲だろう。音色も構成も全てにおいて、19世紀的なロマンティシズムとブルックナー的な和声の自然さが感じ取れる。和声進行が不自然だったりわざと不明確にしてあったりということはなく、全体の印象はまるでハイドンがのちに大編成向けに交響曲を書いたらこうなるのではないか?あるいは弦楽四重奏をオケ編曲したらこうなるのでは?とも思わせる。

そういう楽曲なので、朝比奈隆の指揮にも迷いが感じられず、きびきびとした足取りで進み、実に聴きやすい演奏となっている。あまりに聴きやすいので、逆にこの長大な楽曲の中身がなんとなく薄いように感じてしまう。交響曲における聴きやすさと、内容の充実というのは両立しにくい難問だ。おそらく演奏側のさらなる掘り下げ、解釈の深さが必要なのかもしれない。ともあれ、日本初演としては実に立派な演奏だったと言えるだろう。

となると、朝比奈&大阪フィルによる日本初演ののち、この曲が日本でどの程度演奏されたか?が気になる。だが、ネット検索では出てこない。もしかしたら、朝比奈の東京での録音以来、日本では再演されていないのだろうか。だとすると、いかにも寂しいことだ。

フルトヴェングラーの指揮したベートーヴェンやブラームスなどの録音ディスクは、手を替え品を替え何度も再発売されているのに、彼が精魂込めた作曲が、日本ではあまり演奏されないというのは、ちょっとどうなのだろう? この楽曲をさらに掘り下げた名演の出現を待ちたい。

2 朝比奈隆&大フィルのチャイコフスキーやロマン派、ブルックナーなど

※演奏会データ

大阪フィルハーモニー交響楽団

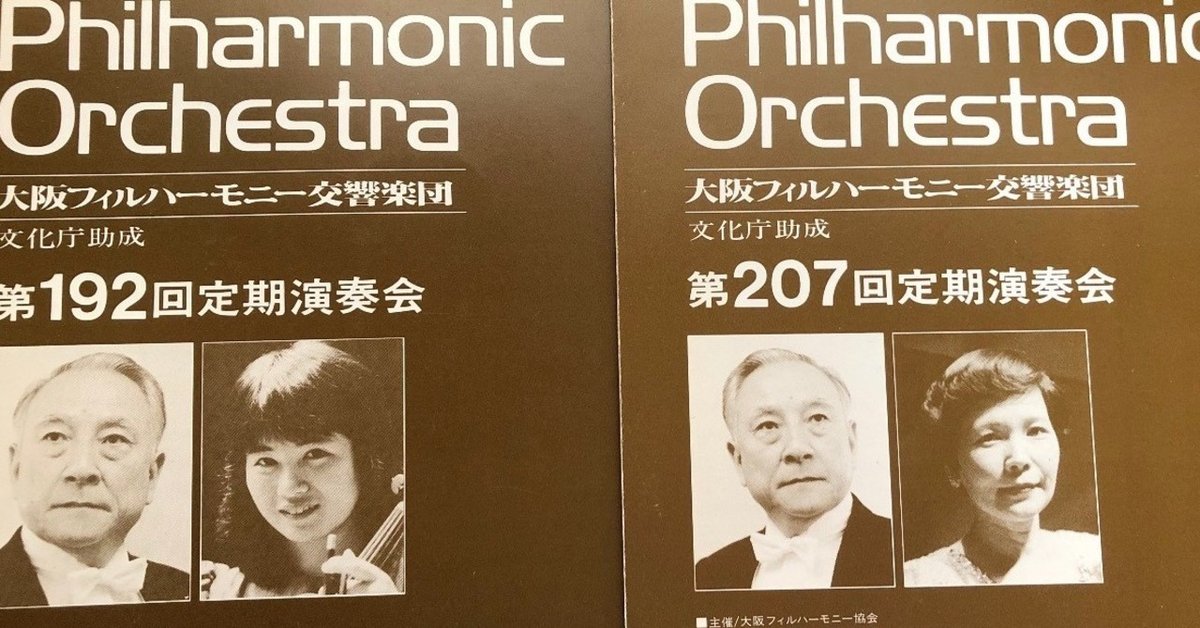

第192回定期演奏会

指揮:朝比奈隆

独奏:漆原啓子

チャイコフスキー

ヴァイオリン協奏曲ニ長調

交響曲第5番ホ短調

1983年4月26日

大阪 フェスティバルホール

朝比奈隆といえばベートーヴェン、ブルックナーだという認識が定着したのは、おそらく90年代に入ってからではないか。

80年代には、朝比奈隆のブルックナー演奏が大阪でも繰り返し公演されていたとはいえ、まだまだ朝比奈のブルックナーより、定評のあったチャイコフスキーなどのロマン派が人気を保っていたように思う。

朝比奈のチャイコフスキーの定評というのは、つまりは師匠のエマニュエル・メッケルが亡命ロシア人指揮者で、朝比奈は19世紀ロシア音楽を直接学んだということになっているからだ。朝比奈のインタビューや著書、伝記などでも、メッケルに弟子入りして密接に指導を受けたエピソードには事欠かない。

その薫陶を守って、朝比奈はロシア音楽やドヴォルザークの「新世界より」、シューマンなどを演奏するとき、のちの楷書風のベートーヴェンやブルックナー演奏とはまるで別人のような、ロマンティックな解釈による劇的演奏をやっていた。

そこで、今回の192回定期演奏会でのチャイコフスキー5番だが、実はほとんど記憶にないのだ。おそらく、それなりの演奏をしていたのだろうとは思う。楽曲に興味がなかった訳でもない。それというのも、この演奏会を聴いたときには、筆者は高校生で、吹奏楽部でまさにこの交響曲の第4楽章を演奏したことがあったのだ。それだけに思い入れの強い曲だったから、朝比奈隆の指揮による生演奏を、もうちょっと覚えていそうなものなのに、ほとんど思い出せない。

もしその演奏が、マーラーの5番の時のように期待はずれであったなら、何か記録に書いているはずなので、この時のチャイコフスキーには満足したのだろう。

この定期演奏会は、マーラー9番の場合と違って録音で検証することはできないので、同時期、というより少し後になるが朝比奈&大阪フィルでのチャイコフスキーの交響曲録音があるので、それを参考に聴いてみてもいいだろう。

ただ、録音を聴くまでもなく、朝比奈のチャイコフスキーは常に水準を保っていたことは間違いない。それが、次の演奏会の例でもわかる。時期は少し後だが、同じく朝比奈&大阪フィルのチャイコフスキーの交響曲第4番を実演で聴いている。

※演奏会データ

大阪フィルハーモニー交響楽団

第207回定期演奏会

指揮:朝比奈隆

独奏:久保陽子

パガニーニ

バイオリン協奏曲第1番ニ長調

チャイコフスキー

交響曲第4番ヘ短調

1985年3月19日

大阪 フェスティバルホール

つまり、朝比奈にとってのチャイコフスキーは、インタビューで答えている通り、師匠直伝の得意中の得意の楽曲だと言っていいだろう。また、大阪フィルにとっても、チャイコフスキーはオーケストラの演奏力を超えるような難曲ではなかったのだろう。少なくとも、オーケストレーションとして、マーラーの場合のようにオケの実力を超える演奏が要求されたりはしない。

昨今では、日本中のオケの演奏力が向上しているため、アマチュアのオケでもマーラーを演奏しているが、80年代前半では、まだ、日本のプロのオケでもマーラーの交響曲は難物だった。特に管楽器の実力は全く不足だったと言わざるを得ない。それに比して、チャイコフスキーはまだ、十分演奏できる楽曲だったということだろう。

※引用

《内容や感情の表現についてはブルックナーやベートーヴェンとは違って、演奏する者の主観的感情を盛り込んでいかざるをえないと思います。ただそれがロシア的情緒にうまくつながるかどうか…それはロシア音楽への慣れですね。

(中略)

随分違うと思います。例えばハーモニーにしても、勿論基本にはドイツやフランスの理論がありますが、音階が違ってますからね。ということは必然的に違った処理をしなければならない。読み取り方にしても起承転結というわけにはいきませんしね。それからドイツ音楽などに比べてロシア音楽は純音楽的ではないですね。文学的、標題音楽的ですね。これは私達の先輩のロシアの演奏家たちも皆そうでした。頭の中に文学的イメージを持っているんです。

(中略)

非常によくオーケストラのソルフェージュができてましてね。ロシアの作曲家は、楽譜を書く時はそのまま演奏できるように書いている。実践的で、これはリムスキー=コルサコフの影響だと思います。アーティキュレーションも手を入れないで大体そのまま演奏できる。》

(『朝比奈隆 音楽談義』朝比奈隆 小石忠男 著 芸術現代社)

チャイコフスキーだけではない。同時期の朝比奈&大阪フィルの録音をいくつか聴いたが、チャイコフスキー、ドヴォルザーク、シューマンなどのロマン派の交響曲は、特にハラハラさせられることもなく十分な実力で演奏されている。ところが、これがマーラーやR.シュトラウスの大曲となると、もうハラハラし通しで聴くのが疲れるということになる。やはり、マーラー、R.シュトラウスとなるとオーケストレーションが極度に難しい技術を要求しており、当時の大阪フィルにはいささか荷が重かったのだろう。

それでは、朝比奈の十八番となるブルックナーの場合はどうだったのだろうか?

録音が多数あるので、どの程度の水準の演奏だったか、確認はできる。その一方、ブルックナーの交響曲は、同じ後期ロマン派に位置するといっても、マーラーやR.シュトラウスの場合とは違い、録音で聴くのと、実演の空間に身をおいたときとで、印象や感動の度合いが大きく違う。技術的にどうこうではなく、ブルックナーの交響曲を実演で聴く体験というのは、まさしく響きそのものに身をひたすことであり、録音ではなかなか味わうことができない。

だから、朝比奈&大阪フィルのブルックナー実演が80年代にどういうものだったか、それは実際にその場で体験した人にしかわからない、と言っていいだろう。

筆者が聴いた朝比奈隆と大阪フィルのブルックナーは、大阪フェスティバルホールでの定期演奏会のものだ。だから、その後に何度も聴くことになるザ・シンフォニーホールでの同曲の演奏とは、印象がおそらくはまるで違っていたはずだ。

なぜなら、日本で初めて出来たクラシック専用ホールである大阪のザ・シンフォニーホールでは、フェスティバルホールでの演奏とは全く異なる響きがするからだ。これは、録音で聴き比べてもわかる。朝比奈&大阪フィルが同じ曲を録音したディスクでも、会場がフェスの場合と、シンフォニーの場合とでは、残響やオケの音の融合ぐあいがまるで違っている。特にブルックナーでは、長い休止があってホール空間の響きが録音でも十分味わえるので、シンフォニーホールでのブルックナーは多少のミスなど気にならない。

おそらくは、演奏自体もフェスでの場合よりシンフォニーでの演奏会の方が、大阪フィルの奏者たちのアンサンブルもうまくまとまっているのではなかろうか。例えば、朝比奈自身、以下の引用で、欧州演奏旅行の際の、響きの良いホールでの演奏は日本でのものよりよかった、という趣旨を語っている。

※引用

《演奏の場であるコンサート・ホールの音響的条件が演奏そのものに、また聴衆の音楽への親近感に大きく影響することを私達は痛感し、日本の殆どすべてのホール、それを作った殆どすべての設計者がこのことに無関心であるか、あるいは思い違いをしていることを強く訴え続けて来た。

(中略)

初めてリハーサルでその(チューリヒ・トーンハレ)舞台に立った大阪フィルハーモニーは、余りの残響の豊かさに一瞬戸惑った。しかしその響き方になれるに従って演奏は楽になり、聴衆が入って本番演奏の時には我ながら自らの音が柔らかくゆたかに伸びてゆくのが感じられた。ホールが音を導き出す好例の一つである。》

(「ヨーロッパのコンサート・ホール」『この響きの中に 私の音楽・酒・人生』朝比奈隆 実業之日本社)

3 朝比奈隆、幻のバッハ「ミサ曲ロ短調」

※演奏会データ

大阪フィルハーモニー交響楽団

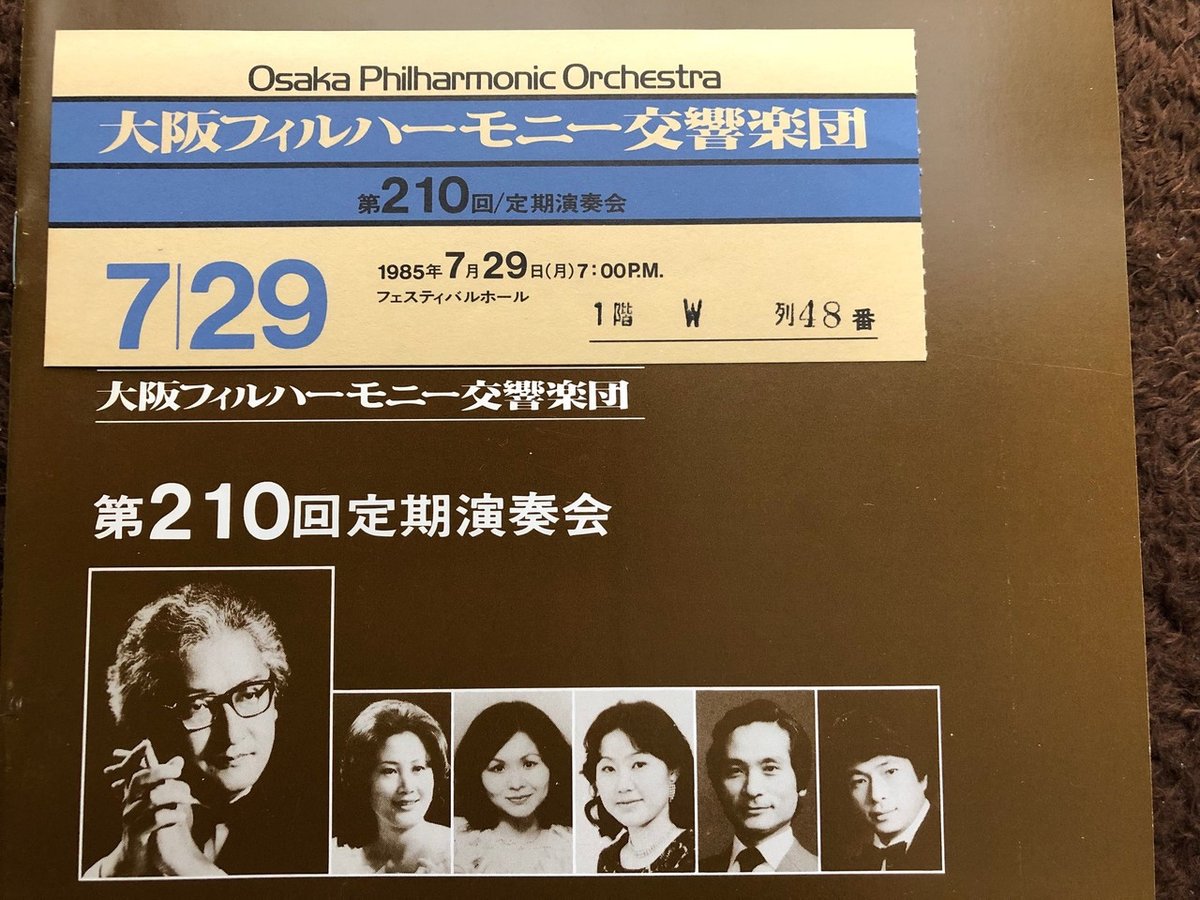

第210回定期演奏会

指揮:秋山和慶

(朝比奈隆の病気による代役)

第1ソプラノ:常森寿子

第2ソプラノ:大島洋子

アルト:藤川賀代子

テノール:山村弘

バス:勝部太

合唱:大阪フィルハーモニー合唱団

J・S・バッハ:ミサ曲ロ短調

1985年7月29日

大阪 フェスティバルホール

筆者にとって、朝比奈隆のブルックナーを80年代にあまり聴かなかったことは、悔いが残るのだが、もう一つ、貴重な機会を逃したことがあり、残念でならない。それは、朝比奈&大阪フィルのバッハ「ロ短調ミサ」を聴き逃したことだ。

もっともこれは、筆者だけでなく、この演奏会のチケットを買った大勢が残念な気持ちだったはずだ。朝比奈隆が珍しくも病気でキャンセルしたのだ。演奏会データを見てもわかる通り、第210回の定期演奏会はバッハ生誕300年の記念として、当時の大阪フィルの総力をあげた布陣で挑んだ公演だった。

近年ではバッハのロ短調ミサを、大規模オーケストラと大人数の合唱で演奏する、19世紀風の演奏スタイルはほぼ廃れて、古楽器や、小規模の演奏人数でのものが増えた。だが、80年代前半のこの大阪フィル定期では、まだこの大規模なスタイルが体験できたのだ。これは、今となっては聴きたくても実演ではなかなか聴く機会がない、19世紀的なバッハ演奏の、最後の頃だったといえるだろう。それを、文字通り19世紀的なマエストロの最後の一人といえる朝比奈隆が、堂々たるスケールで演奏してくれていたかもしれないのだが、幻の機会となってしまった。

※参考

筆者が実演を聴いた、バッハ生誕300年記念の演奏会

シュツットガルト・バッハ合唱団 管弦楽団

日本公演1985年

指揮:ヘルムート・リリング

独唱:アーリーン・オジェー

ユリア・ハマリ

アルド・バルディン

フィリップ・フッテンロッハー

デヴィッド・トーマス

5月11日 ザ・シンフォニーホール

曲目

バッハ:マタイ受難曲

大阪フィルの定期演奏会の長い歴史の中でも、バッハのロ短調ミサ(や、受難曲など)がプログラムに上がっているのは、この回だけだ。他に、ヘンデルの「メサイヤ」が第56回(昭和41年)に朝比奈の指揮で演奏されているが、ハイドンの天地創造などはあれど、バッハの大曲はない。それだけに、もし実現していたら、朝比奈と大阪フィルにとっての記念碑的な演奏会となったはずだ。

それにつけても、二重にすごいのは、その朝比奈の代役をつとめた秋山和慶だ。もちろん、客演指揮者として頻繁に大阪フィルを振っているから馴染みではあるにしても、いきなり朝比奈の代役でバッハのロ短調ミサ、というのはいかほどなプレッシャーだったことだろう。おいそれとやれることではない。

だが、そこは大規模な管弦楽曲や合唱付きの大曲にも定評のある秋山、この代役演奏を見事にやり遂げたのは本当にすごい。80年代半ばのこの時代、日本のオーケストラがフル編成で、19世紀的な編成のままでバッハの大曲を演奏した例は、それほど多くないはずだ。その意味でも、この回の秋山によるバッハロ短調ミサは、日本のオケによるバッハ演奏の一つのエポックといえるだろう。

残念ながら、当時の筆者はバッハのミサ曲や受難曲はほとんど聴いたことがなく、この時のロ短調ミサがどの程度の演奏だったのか、判断できなかった。しかし、未体験だったバッハのミサ曲の合唱は、想像以上に重厚で迫力があり、大阪フィルハーモニー合唱団は十分健闘していた。

ミサ曲の歌詞は、高校生の時の音楽授業でモーツアルトの「レクイエム」を歌った経験があるため、おおよその意味がわかる。そのミサの歌詞をパンフレットで読みながら、じっと耳を傾けつつ、もしこれが朝比奈隆の指揮だったらどんなだったろう?と想像していた。

思うに、このころの朝比奈隆は、体調が良くなかったらしい。この時の疲労による休演も朝比奈としては珍しいことだったが、その後、朝比奈は東京でワーグナーの「ニーベルングの指輪」4部作の日本初の演奏会形式での全曲演奏会をやることになる。その時の話を、インタビューで以下のように語っている。

※引用

《だいたい、私がもう〈ジークフリート〉くらいでへたばってきて、「誰かに代わってもらえないかなあ」ってかなり本気で言ったんですけど、「がんばってくださいよ、ちゃんとやりますから、まかしといてください」と言ってたのは楽員達ですからね。「うん、そうか、そうか」ってかろうじて…大変でしたよ。当時、ちょっと体調が悪くってね。医者も静養した方がいいって言うしね。せがれや女房にいたっては「もう指揮はやめた方がいい」とまで言いましたから。》(『朝比奈隆 交響楽の世界』朝比奈隆・金子健志 著 早稲田出版)

このような体調でありながら、日本初の「指輪」全曲連続演奏会をやり、またブルックナーやベートーヴェンの録音も着々と進めていたのだ。もっと気合を入れて朝比奈の演奏会を聴いておけばよかった、といまになってもったいなく残念に思う。

やがて90年代に入って、筆者は大阪で朝比奈隆のブルックナー演奏の凄さに目覚め、以来10年近く朝比奈の演奏会を追いかけるようになったのだった。初めてマーラーの9番を朝比奈の実演で聴いていたくがっかりしてから、数年後、耳が肥えてくるに従い、朝比奈の演奏の良さがようやくわかってきたということだ。

※大阪フィル東京公演で、フルトヴェングラーの交響曲第2番を演奏、録音が現在、CDで聴ける。

※この202回定期でのブルックナー交響曲第3番は、珍しくノヴァーク第2稿による演奏。朝比奈隆のブルックナー3番は、その時々で版を変えての演奏となっている。

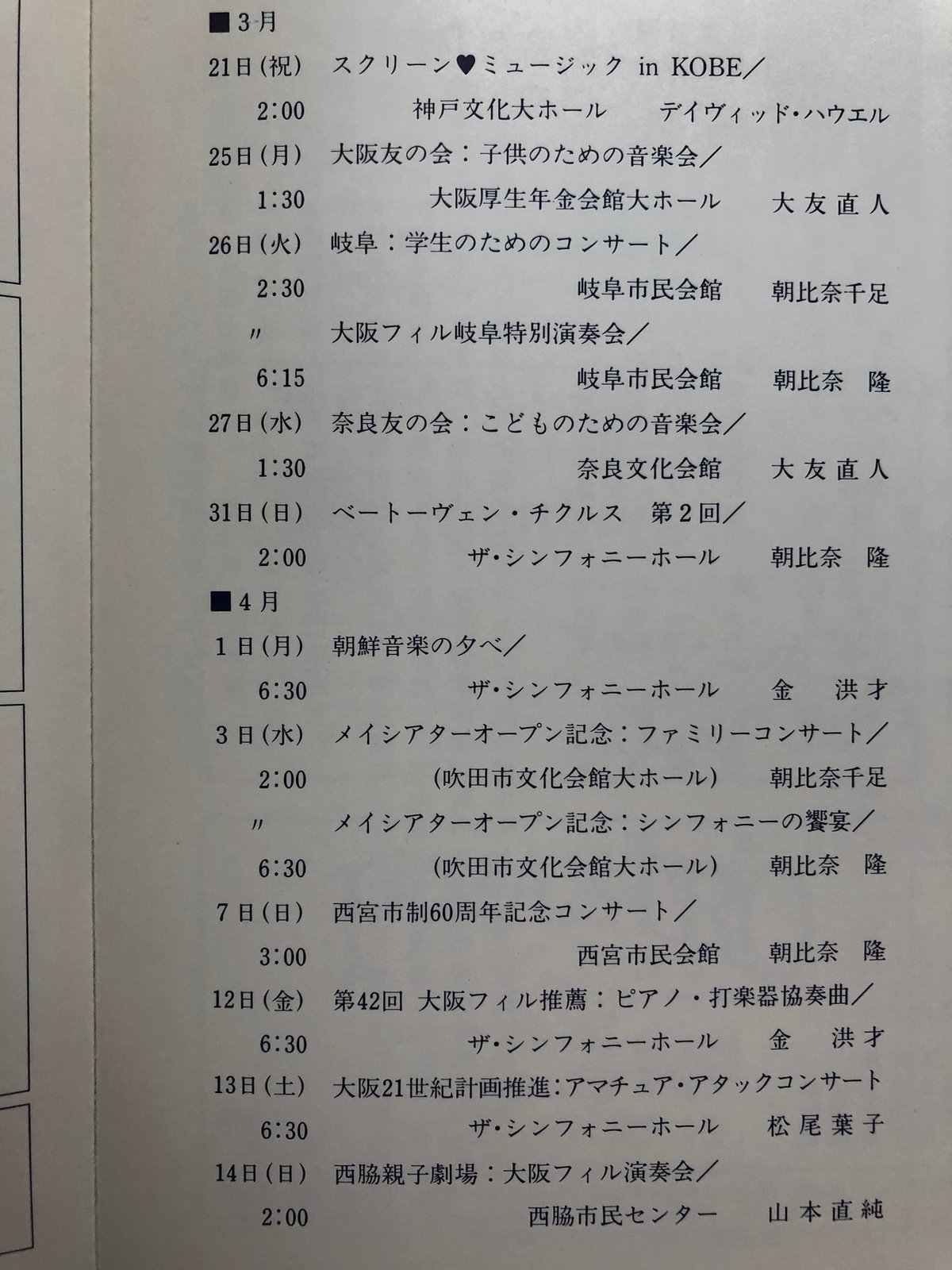

※この時、朝比奈隆と大阪フィルによるベートーヴェン・チクルスが進行中だった。ザ・シンフォニーホールでのライブ収録で、のちにヴィクターから全集として発売された。同時に、各地の地方ホールへ出張演奏が目白押しだ。

※朝比奈隆が過労で演奏会をキャンセルするお知らせ。また、この当時あった入場税免税という懐かしい?話題も。

※この当時、ザ ・シンフォニーホールでの大阪フィルの演奏会は、朝比奈の指揮だけでなく、ズデニェク・コシュラーなど来日指揮者による演奏会もあり、多彩なプログラムだった。

次回予告

【関西オーケストラ演奏会事情 〜20世紀末から21世紀初頭まで】 朝比奈隆と大阪フィル、1980〜90年代 第4回 朝比奈隆と大阪フィル 朝比奈隆のベートーヴェン〜第九の合唱団での体験もふまえて

※まとめ読みはこちら

マガジン

関西オーケストラ演奏会事情

ここから先は

国内オケの演奏会評、関西を中心とした演奏会事情などをまとめた。 21世紀前半の今、日本での、それも関西という地方都市を中心としたクラシック…

土居豊:作家・文芸ソムリエ。近刊 『司馬遼太郎『翔ぶが如く』読解 西郷隆盛という虚像』(関西学院大学出版会) https://www.amazon.co.jp/dp/4862832679/