いがらしみきお『誰でもないところからの眺め』を解釈する

いがらしみきおと言えば『ぼのぼの』が有名で、次いで『忍ペンまん丸』だろうか。自分が小学校高学年ぐらいのころに、『ぼのぼの』の10巻を親がいきなり買ってきて、家族一同でハマった。独特のギャグセンスと、ちょくちょく挟まれる哲学的なテーマが好きだった。13巻ぐらいまで家族で共有して読み、自分が一人暮らしになってからは特に氏の作品は読まなくなった。

ただ、一つ気になることがあった。もうどこで読んだのか、まったく思い出せないのだが、以下のような批評を見たことがあったのだ。

いがらしみきおは『ぼのぼの』で有名になってしまったけど、あれは最もあの人らしくない作品。それで名前が知れちゃったのは複雑な気分だ。

じゃあ、いがらしみきおらしい作品って何だろう?

『I』

ごく最近になって、ネット上で『I』を推す書評を目にして、とりあえず読んでみた。ぼのぼので描かれたかわいい動物や独特なシュールギャグは姿を消し、生生しくシワの刻まれた登場人物たちが死の匂いが漂う世界でストーリーを紡いでいく。笑わせに来るでも、感動させに来るでもなく、哲学的な思考にいざなわれ、そのままストーリーが終わっていった。特に1巻は強烈で、なるほどこれが本当の姿かと唸らされた。

『誰でもないところからの眺め』

さて、次は何を読もうかと思ったところ、amazonで氏の最高傑作と評されていたのが『誰でもないところからの眺め』だった。これもやはり『I』と同じ系列の作品で、ずっしりとした読後感だった。

こちらについては、少し自分の中に材料がありテーマを消化しやすかった。ネタバレを気にせず、この作品を解釈してみたい。

ストーリー

舞台は東日本大震災から4年後の東北の地。人々は悲しい記憶を抱えつつも、一見すると日常を取り戻しているかのようだ。しかし、そんな街に住む人々の日常にはどこか暗い影が感じられる。

なぜかガラスが割れている。壁に掛けた絵が傾いている。こんな描写の繰り返しが、ところどころで差し挟まれる。そんな演出で震災の傷が一向に癒えていないことを示唆しながらも、作品を不穏な空気に包んでいく。

人々は徐々に認知症のような症状を示すようになっていく。親の介護を失念したり、さっき連絡をとったばかりのことを忘れていたり。

主人公の行動は認知症の進行とともに狂っていく。過去に結ばれなかった女性の家庭に侵入する。その女性の亭主に暴行を加える。女性をレイプする。

主人公の自我は、非常識な行動を「やめろ!」「なにしてんだオレ」と見つめている。しかし、身体は自我からの命令とは無関係に動いていく。

「俺が薄れていく」「薄れていく」「消えてしまいそうだ」「消えてしまう」「オレが消えてしまう」「そうか」「オレ」「死ぬんだな」

こうして彼の肉体は生命活動を行っているまま、彼の自我は消失する。

同じように多くの人が認知症となっていく。そして彼らは穏やかな笑みを浮かべながら荷物をまとめて集まり、丘の上の廃校のような建物に向かっていく。そんなシーンでこの作品は終わってしまう。

一体何なんだこの作品は。

読み解くヒントは巻末にあった。作者のあとがきによると、今作のテーマは「私」と「遊動民」らしい。

「私」とは何か

あとがきには重たいエピソードが一つ書かれている。作者の母親が認知症になり、作者の顔にも呼びかけにも反応しなくなっていったとき、「これはもう母ではないのでは」「母ではないのなら、いったい誰なのだろう」と作者は感じたという。

この作品と、認知症のエピソードの両方を読んだとき、強烈に結びついたのが『実録漫画「交通事故で頭を強打したらどうなるか?」』だった。

交通事故により脳挫傷となった作者(大和ハジメ)は、15日目ごろから目を覚ます。そして幼稚ながら、食事、簡単な会話、囲碁などを行った。しかし、我々が今持っているような「自我」が目覚めたのは36日目のことだった。

すなわち、自我が目覚めるかなり前から自分は活動していたことになる。その時期は誰が体を動かしていたのか。このことを考えたとき「私の意識」=自分そのものという前提が崩れることになる。そして、作者は「私の中」に脳という器官が存在するのではない。「脳」の一部の機能として私が存在するにすぎないのだと結論している。

この描写は、『誰でもないところからの眺め』で認知症になった人々の描写と見事に重なるだろう。すなわち、今まさに思考を行い、自分の行動をコントロールしている「自我」というのは、脳の一機能に過ぎないということだ。その「自我」が消失しても、脳と肉体が健在である限り、周囲の刺激に反応しながら、脳内の蓄積を参照しながら、肉体は動いていく。

震災から4年、人々は大きなストレスを抱えながら、それでも日常を過ごしていた。そんなストレスが、同時多発的な認知症を発生させ「自我なき私」が次々と生み出されている。本作はそんな光景を描いているのだ。

加えて、自我を失った「私」がどのように描写されていたのかも興味深い。みな人間社会の公序良俗とは無関係に、本能的な行動をとるようになるのだが、その表情はとても穏やかで、不安とは縁がなさそうだ。おそらくこれは、「自我=理性」が働かないのであれば、過去への後悔や未来への不安に思考が届かず、現在を生きることができるということだろう。

他の記事でも書いたが、ジル・ボルト・テイラーという脳科学者が脳卒中を経験したのときのエピソードが示唆的だ。過去と未来をつなぐ左脳のスイッチがオンとオフを繰り返すような状態になるのだが、左脳がオフになったとき彼女は世界のエネルギーと一体となるような、素晴らしい状態を経験したという。認知症にも同様の側面があると作者は考えているのだろう。

まとめると、本作が「私」について描写している内容として、少なくとも2つの点を指摘できる。一つは理性的にものを考えたりする、私たちが自分そのものだと思っている「自我」は、実は自分の一部に過ぎないということ。もう一つは、その自我が消え去ったとき、私は私でなくなる一方で、過去への後悔も未来への不安もない、まさに現在を生きるという状態に到達するのだということだ。

「遊動民」とは何か

もう一つのテーマである遊動民(ノマド)についても考えてみよう。遊動民とは、狩猟採集を行ったり、家畜とともに牧草地をまわったりという形で、定住を行わない遊動生活を送る人々を指す言葉だ。人類史をさかのぼって考えると、実は人類が定住生活を行うのは農耕が始まった1万年ほど前からであり、長い人類史の尺度からすれば、ごく最近のことに過ぎないという。

この遊動民は本作にどのように取り入れられただろうか。本作でも引用されている、柄谷行人の「遊動論」という本がある。この本自体は未読だが、関連する対談記事では以下のような言及があった

生産様式やテクノロジーだけで、未開と文明を区別してはいけない。狩猟採集民が持っていた遊動性はいずれ、フロイトが言う「抑圧的なものの回帰」としてやって来ます。それは望んでそうなるのではなく、向こうから来る。

遊動民そのものに関しての議論はとても深そうで、おいそれとは触れることができないが、現在、人類がとっている「定住」という選択肢は、人口増に伴い農業が必要となったことから始まっているはずだ。だとすれば、定住は人間の本来的・生物的なライフスタイルから逸脱したものであり、我々はそれに無自覚なままストレスを蓄え続けているとも解釈できる。

作中で、認知症の進行していた主人公の父親は言う。「なんでみんな逃げないんだ。こんなひどい世の中なのになんでみんな逃げないんだ。」

つまり、認知症が進み、「自我」の命令が希薄になった状態では、定住に自分を縛り付けるものがなくなり、遊動性が表に出てくる。そんな光景を描いていたのではないだろうか。

最後に個人の感想を

絶対に誰も最後まで読まないであろう記事を書いてしまった。すでに長文になってしまっているし、これで終わりにしてもいいのだが、作品評にチャレンジすると、いつも「解釈」に終始してしまうクセを克服したい。作品をいいと思ったのか否か、自分の感情がどのように揺さぶられたのかを書かずに終わってばかりなのもよくないだろう。少し書いておきたい。

『I』でも思ったことだが、作者がマンガに娯楽性を求めていないというのがまず新鮮だった。大衆娯楽の王道であるはずのマンガという表現手段を用いて、自分の思想をたたきつけているのだ。

考えてみると、マンガというメディアの表現技法は成熟の一途をたどっている。娯楽として誕生したとしても、現在マンガが担いうる役割はもっと広がっていてもおかしくないだろう。重厚な教養を持つ作者であれば、娯楽性無視で表現しても作品として成り立つという好例になっている。

なお、本作は人の根源的な不安に訴えかけると評価されているようだが、自分は特にそのような感想を抱かなかった。ストーリーを思い返しても、この作品で不安をかきたてられない方がおかしいという気もするのだが、どうにも感情移入できる要素が存在しないため、客観的・分析的な見方以外が難しいのだ。そういう意味では、思想性を中心に据えるにしても、キャラクター性や娯楽性はあってもいいのではないかと思わされた。

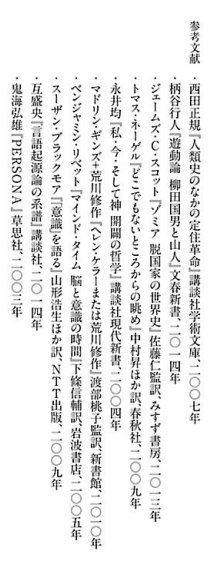

最後に、巻末にあった参考文献リストを引用しておく。漫画の巻末に参考文献が載っているのを初めて見たような気がするが、気のせいだろうか。

追記:本書刊行を記念した作者インタビューを読んだ。最後に認知症の人々が丘を登っていく光景は、<私>を捨て去った人たちのトライ、あらたな共同体の芽生えを表現したとのこと。

ただ、その直後に「人間っていうのはトライ&エラーの繰り返しですが、そのことに意味があるかというとさしたる意味はないと思う。むしろわたしは、意味なんてものから脱出したいんですよ。」と述べていることから、そのトライが始まったということを肯定的に見ているわけでもなさそうだ。

どちらかというと、遊動性を有しているはずなのに、定住を受け入れている「自我」への問題意識が強いのかもしれない。