子ども3名連れて電車へ

以下、本文は世の中の父親として活動をしている人、もしくはそれに準ずる、これから父親としての活動を開始する人、さらにいえば、現時点で父親である人や、興味は持ちつつもそのステータスまでに至っていない人...

もう、要は読みたい人が読んでくれればそれでいいのだけれど、要旨としては、ワンオペで子ども3名を率いて電車に乗った話で、その中で感じた内容を整理して伝達しようってものなので、子ども云々の話がどうでもいい人にとっては苦痛でしかない可能性があるかもしれないのだけれど、電車の中でそんな人を見かけた際に思い抱いてもらう「共有事項」として機能すると思うので読み進めてもらいたい。

最高のエンターテイメントの一つ"電車"

駅は電車が到着し、出発する場所であり、それ以上でもそれ以下でもない。駅に電車が来て、近隣に住む住人たちがこぞって押しかけて乗り込み、自身の目的地、もしくは目的地からの近隣となる駅まで揺れて移動するための場所だ。

その電車に乗る対象として考えられている大きな層は「大人」であり、それは体格的にも、財政的な意味においても、だ。

今回、僕を含めたパーティーの構成は以下。

人数: 4名

性別: すべて男

年齢: 5歳、3歳、1歳、34歳

34という数字の破壊力に自分で記載しておきながら少しだけ慄いている。自分がそれほどまでに年齢を重ねた割に、彼らと大して変わりのない精神構造になっているのに、だ。

ひとまず、自分の心の傷はそっとおいておく。

この年齢の子どもたちは未就学児であるため、電車に運賃が発生しない。

彼らはそもそも電車に乗る想定がされておらず、オマケとして認識されているように思う。しかし、この年齢の子どもたちにとって、車以外の乗り物は最高のエンターテイメントの一つだ。ワクワクドキドキが止まらない。

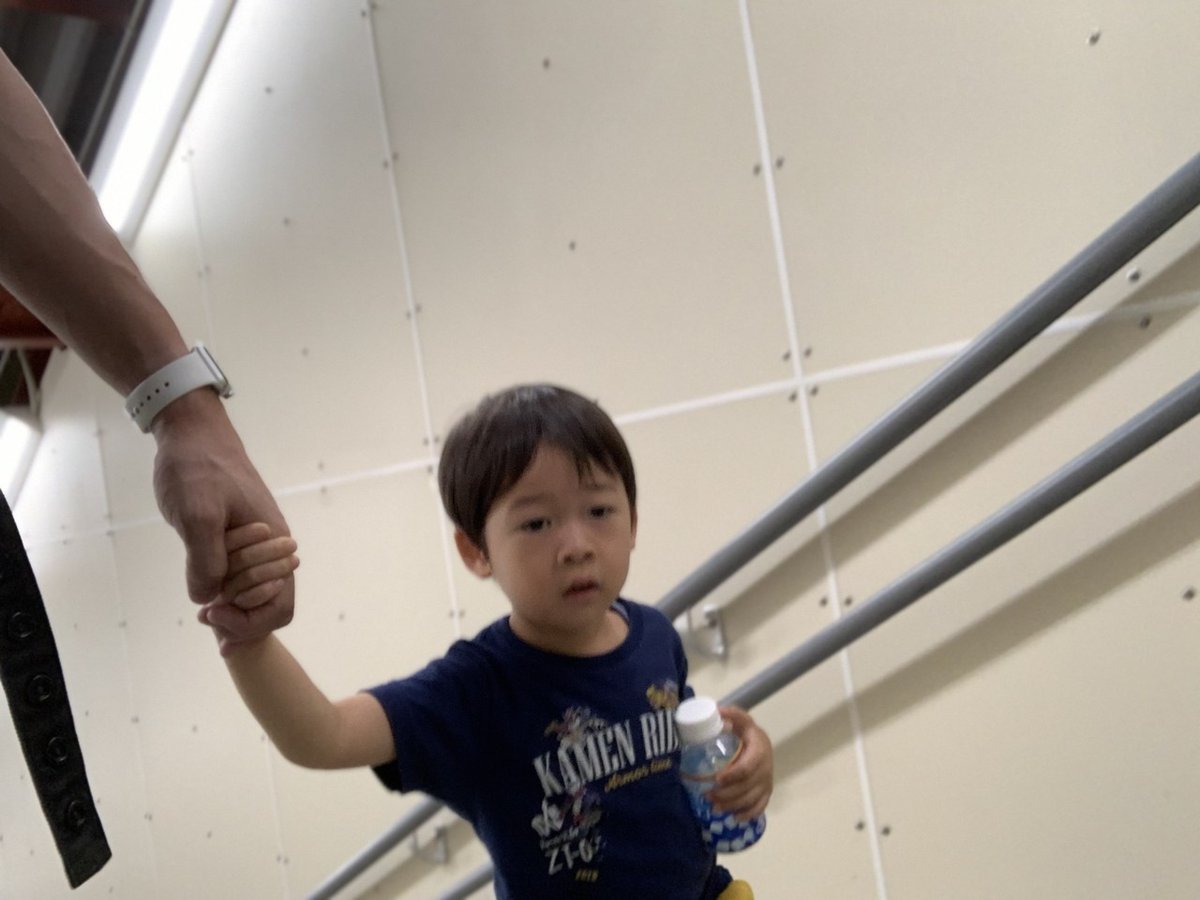

この表情を見てもらえれば理解できるだろう。とびきりのスマイルだ。

駅の階段や、構内を歩いてみると感じるのは、この年齢の子どもたちにとっては肉体的な疲労感がハンパない構造になっている点に気づく。

階段は急だし、段数も多い。

確かに万が一、彼らがヒョイっと乗り出して越えられるようなものであっとしたら、事故の可能性が高くなるのは容易に想像はできるものの、それであれば踏切はもっと厳重なものにしてもらいたいとは思うし、未就学児が利用する前提がないのが、特に改築などで新しくなった駅には、それを感じる機会が多い。

ちなみに、この画像は最近ネット界隈では少しだけ話題になった新潟の駅構内の画像である。特に関東圏に住んでいる人たちからすると、異常さがすぐに理解できるかと思う。

そう、番線と行き先や方向などが一切記されておらず、情報が少ないのだ。

最近、新潟駅は改築され、通常列車と新幹線が並列で並べる仕様になった。これにより、全線・全方向への電車が同一ホームに入り込んできては出て行く形で運用されているため、新潟駅を利用する地元の人間は自分が乗るべき電車を電光掲示板の番線を確認するか、ヘビーユーザーであれば、記憶することで対応をしている。

この点を見ても、未就学児の電車利用はハードルが高いと言わざるを得ない。まぁ、一人で利用させるような事態にはしないのだけれど。

やさしさに触れた

僕は三男(1歳)を抱っこ紐で抱えながら歩き、長男(5歳)と次男(3歳)は歩いてもらったのだが、次男には階段の昇降もやっとな感じ。特に降りは怖さも加わり、その疲労感は保育園で遊ぶような、常時の1.8倍は疲労しているのではないかと推察した。目分量だ。

長男も体格的に立派になってきたとはいえ、この日に履いているのはピチピチのスパッツみたいなパンツ(ズボン)にサンダルである。

余談になるが、長男がピチピチのスパッツみたいなパンツを履く理由は、「ダボダボのパンツは気持ちが悪いから」だそうで、気にくわないと「キィモォチィワァァアルゥゥゥゥゥイィィィィィ!!!!!」と半ベソかきながら必死に訴えかけてくるからだ。

サンダルも、最近になって母親から新調していただいたばかりの履き慣れないものであったため、イマイチ思うように歩けていないようだった。

それに加えて、新潟特有のとてつもない長い梅雨の期間のど真ん中の圧倒的に高い湿度もあり、汗は止まらない上に喉は渇くし、階段は急だし...と何重かに苦が重なっていたものだから、疲労している様子を伺えた。

そして、いざ電車がホームに入ってきたが、思わず目を疑ってしまった。

「割と乗ってる」

乗車率は決して高くはないものの、我々が乗り込んだのと同時に120~130%ほどになった印象。つまり、座席は全て埋まっている状態で、それに加えて2~3割ほどの乗客が立って乗車している状態。そう、割と乗ってる印象だ。

イメージしていたよりも乗客が多かったのもあり、座れそうにない。しかし彼らは「座りたい」を交互に、そう、まるでカエルの歌かのように、時間差でゲコゲコクワクワと声を出す。

少し困った表情をしていると、近くで座っていた女性が「どうぞ、座ってください」と席を譲ってくださった。大きな感謝の念を抱くとともに、彼らにもお礼を促すと、即座に「ありがとうございます」と長男。いいぞ!

その女性が乗っていた席に長男と次男を乗せ、悠々自適とたち乗車を楽しもうと思っていたところで、席を譲ってくださった女性の隣に座っていた女性も、胸に三男を抱えている僕に席を譲ってくれようとした。

いやいや、大丈夫ですよ。ありがとうございます。なんて言い断った。

すごくありがたい!それは本当に嬉しかったし、ありがたかったのは間違いない!だけど、ボックス席ではない席で、三男を抱きかかえながら乗ろうものなら、三男の動きを静止するのが困難になるため、ある程度自由度の高いたち姿勢の方が楽は楽だったのだ。

しかし、世の中捨てたものではないなぁ、と実感した機会にもなった。

電車を降りる際に、お二人の女性へお礼を述べたのだが、最初に席を譲ってくださった女性は「いえいえ、お気をつけて楽しんでくださいね!」なんて洒落た言葉がけまでしてくれた。

なんだよ、いい街じゃねーか、新潟。(単純)

ちなみに帰りの電車はゆったりと座ることができた。よかった。

やっぱり電車はいいものだ

特に用事があったわけでもなく、彼らを連れて電車に乗りたいと思ったのと、彼らを連れて電車に乗るってのはどんな苦労があるのかを把握するのに利用したのだけれど、やっぱり電車はいいものだなぁ、と実感した。

子どもたちにとってのエンターテイメント性の高い乗り物であるのはもちろんだが、あのゆったりとした時間が流れるような雰囲気をじっくりと景色なんかも見ながら楽しめるのは、自動車を運転していると味わえるものではない。

僕は自動車を運転するのは嫌いではないものの、好きではない。

その運転している時間もできることならば本を読むのをはじめとした、テキストに触れる時間にしたいからだ。

車を運転していると、その時間はどうしても削らなければならないし、距離の長い運転になればなるほど、その削られる時間が多い事実に、感じるストレスを高めてしまう。

だから早く自動運転車が普及してもらいたいと思うものの、新潟の場合は冬に道路が凍結したりするものだから、半ば泣きながら諦めかけている...。もう、そうなると自宅からの生活圏を近くにする他にない。

そういう意味でも、電車は非常に満足度の高い乗り物だったなぁ、と改めて思った。

楽しかったね、また乗ろう!

ちなみに新潟・山形へて電車で旅をするのが大変お得なキャンペーンが実施される。50%も割引される。この機会に新潟へ足を運んでみるのもありでは!?

筆者のSNS

#スポみら (元 #スポーツの未来に僕たちができること )オーガナイザー。 第一弾、新潟経営大学イベントの資金調達を目的に行ったクラウドファンディングは3サイトで募集し、すべて目標達成(総合達成率140%)#新潟 を #許容度の高い エリアにすべく活動中。現在は会社員をしているものの...

今回の文章に関連するオススメ書籍

新井紀子さんの書いた本ですが、子どもと生活をする上で「教育」について考えない機会はありません。未来ある存在はAIにしたいと思ってはいないものの"勉強ができる=記憶力がある"だと認識してしまっている場合、AI化させるような態度をとるのかもしれない、と寒気がしました。それに気づけたのは本当に大きいな、と感じています。

いいなと思ったら応援しよう!