月を歩いているレビュー

最初に。

こんにちは、こんばんは。

どどりです。

このnoteは僕の運営しているブログサイト「グローバルオブグローバル」で投稿された記事を、より一層主観的な視点をふんだんに使って書いてみようとするレビューになります。

補足レビューはブログサイトでも書いてきましたが、かなり踏み込んでいる内容が書けてしまうのと同時に、もっとあまり外では言い放つのはさけたほうがいいことを書きたいなと思って、有料記事にしてバリアっぽいものを作ろうと思いました。

アホです。

面白そうだからです、結局。

仕事をしながら書いてますので、一日2曲ちょっとを書いてます。

寝て起きて書いてを繰り返してますが、少しずつ作ってます。

宜しくお願いいたします。

【有料の内訳】

100円 = ブログ記事の価値 1円

+ どどりの生活を豊かにするお金 99円

モノローグ

春を歩く。街を歩く。河原を歩く。並木を歩く。校舎裏を歩く。空を歩く。砂漠を歩く。森を往く。月を征く。

歩みを進めるたびにちらつく追憶はまるで冬の残骸だ。脳裏に焼きついたかつての幸せは、言ってみれば一雫の不幸せ。心の片隅にはまるで癌みたいにこびり付いていて、空いた穴からは日々涙が落ちる。

その垂れた数滴の着弾点、東京都心の更に真ん中。人生というやつだ。そこで僕たちは旅をしている。

「月を歩いている」 モノローグ より

この冒頭のところ。歩くなど意味もなく羅列されているように思えたが、実は、楽曲ででてくるワードが乗っている。

今回、「月を歩いている」は合計15曲、そのうちインスト5曲、歌あり10曲の構成となっているが、この冒頭部分では、9個のワードがあるが、ちょくちょく楽曲の中に使われているような気がしました。

ちょっとまとめてみよっと。

①「春を歩く。」 → 3月と狼少年

②「街を歩く。」 → セロ弾き群青

③「河原を歩く。」 → 白ゆき

④「並木を歩く。」 → 花降らし

⑤「校舎裏を歩く。」 → 歌う睡蓮

⑥「空を歩く。」 → 泣いた振りをした

⑦「砂漠を歩く。」 → ラプンツェル

⑧「森を往く。」 → それでもいいよ

⑨「月を征く。」 → かぐや

となります。

ルラは、どうもワードがひっかからなかったです。

このモノローグをゆっくり読み解くと、

このアルバムはどういったものなのか、

このアルバムはどんな曲で構成されているのかを分かりづらいけど芸術的に説明をしている、

そんな気がしました。

ということで、まずは、ルラから書いていきましょう。

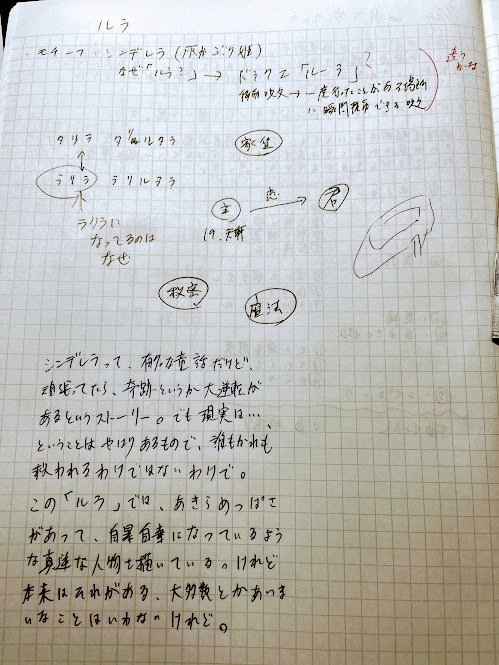

ルラ

ルラは、シンデレラがモチーフ(?)として書かれた楽曲のようですけど、この楽曲の主人公への落とし込み方というか、相違というものが面白いなと思いました。

どういうことかというと、シンデレラって、有名な童話なんですけど、頑張ってたら奇跡というか、大逆転があるんだよ、っていうストーリーじゃないですか。

でも、現実は・・・、っていうのを想像するのもやはりあるもので、誰もかれも救われるわけではないわけで。

この「ルラ」では、一種のあきらめっぽさが感じられて、主人公が自暴自棄になっているというように、なんだか真摯でひたむきなシンデレラとは真逆な人物を描いている。

自虐に思えてもおかしくないかもしれませんね。

けれで、本来はそれが確かにある、そういう境遇で救われないものってある。

大多数とか曖昧なことで片付けるのはどうかとおもいますけど、そういうこと。

それにしても、なんでルラだけ、モノローグでのワードがなかったのかな。分かんないな。

あと、余談ですが、なぜルラなのか考えてみました。

歌詞の中で、「ラリラ ラリルララ」というものがあるから、ルラってここから取ったように思えるけど、僕はドラクエの「ルーラ」っていうのに心惹かれちゃいました。

移動呪文らしく、一度いったことがある場所に瞬間移動ができるものらしい。

ドラクエ派ではなく、FF派だったところが、ここの解説の底の浅さに出てしまっていることは指摘しないこと、ご協力をお願いいたします。

三月と狼少年

はい、次は三月と狼少年ですね。

この曲は早くて好きです。

そして、最後のクライマックスにかけて、あがっていくところがよりいっそうエモさが出てくるなあと思ってます。

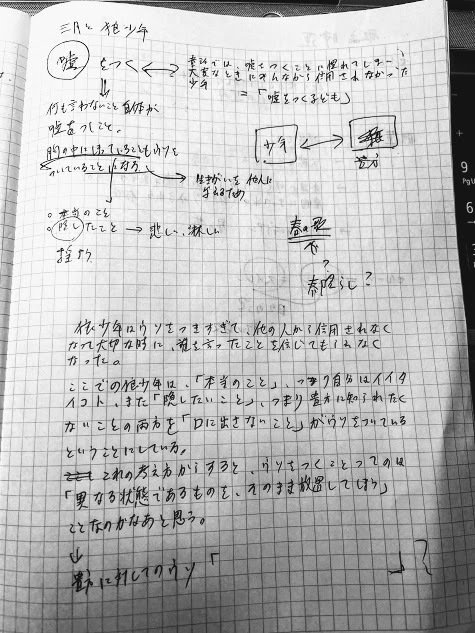

3月と狼少年では、「嘘をつくこと」についての意味の捉え方は普通とちがっていてる気がします。

相手を騙すとか、事実と異なることを伝えるとかの意味ではなくてです。

えっと、どんなんかというと、「なんにも思っていることを言わない」が嘘をつくこととしてとらえてます。

童話の狼少年では嘘をつきすぎて、他の人から信用されなくなり、いざという時になって、誰もかつて嘘をいっていた者のことを聞かず、信じてもらえなかった。

一方、繰り返しになってしまうけど、細かく言いますと、この楽曲の中での狼少年っていうのは、「本当のこと」、つまり自分がイイタイと心の中で思っていること、また「隠したいこと」、つまり貴方に知られたくないこと、その両方を「口にださないこと」が嘘をつくことってしてます。

この考え方からすると、嘘をつくことってのは、「異なる状態、状況であるのにもかかわらず、そのまま放置をする」ことなのかなとぼんやりと思いました。

あと、これは人によって、どんなんだろうかって変わってくると思いますけど、この楽曲の最後で狼少年が言いたかったことってなんでしょうね。

本当にいいたかったこと、でも言わずに、結局嘘になってしまったこと、ですね。

貴方にとっての嘘「 」、の中に入る言葉ってなんだろうなあと僕は深夜1時に考えましたが、出てきませんでした。

あ、でも曲名にもあるように、3月ですね。春の季節の歌であると同時に、4月ではなくて、3月にしているってことは、別れの季節っていうのを暗示しているとしていたら、このかぎかっこの中っていうと、貴方と別れたくないっていうニュアンスが入ってくるかな。

だって、ただ嘘をつくだけだったら、楽曲名が狼少年だけでオッケーじゃないですか。

そこを3月と、ってつけるってことはそういうことなんでしょうね。きっと。

歌う睡蓮

はい、次ですね。「歌う睡蓮」です。

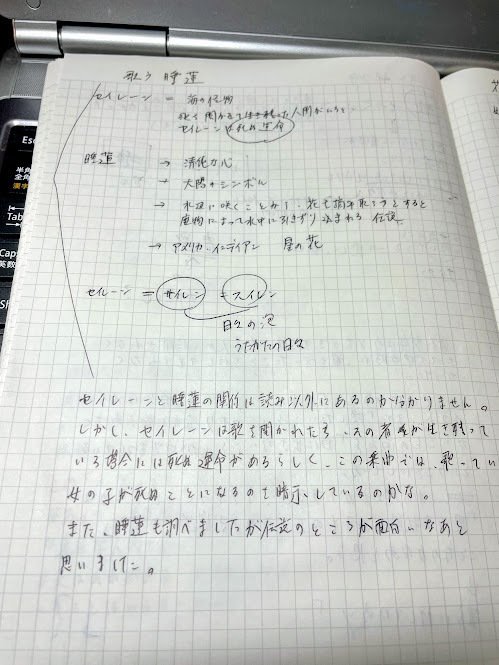

この楽曲は、睡蓮とセイレーンのイントネーションというかダジャレというか、そういう意味合いなのかと、ぱっと聴いた感じでしたら思いました。

でも、それじゃあ可笑しい楽曲になるだけなので、ちゃんと真面目に考えてみます。

まずセイレーンていうのは、どんな物語か?

ちょっと、他の人のブログを貼ってみます。

セイレーンって、歌を聴かせることで人々を魅了し、その結果殺してしまうみたいですが、もし殺すことが出来なければ、セイレーン自身が自殺してしまうらしく、これにはびっくりしました。

プライドが高いというか、すごい本能といいますか。

また、睡蓮についても調べたところ、こんな話があるようです。

ドイツのお話にもあるように、ちょっと怖い話も睡蓮にはあり、それがセイレーンと似ているように思えるんですね。

両方とも、美しく、女性を表しているところあるものの、怖い一面があるということ。

この楽曲では、女の子に夢中になるというより、心を奪われている姿が描かれているところまでですが、その後の描写がないのも自分の想像にゆだねられてるような気がします。

なんだか、女の子がどこかにいってしまうとか、死んでしまうような暗示が感じられます。

花降らし

次は、「花降らし」です。

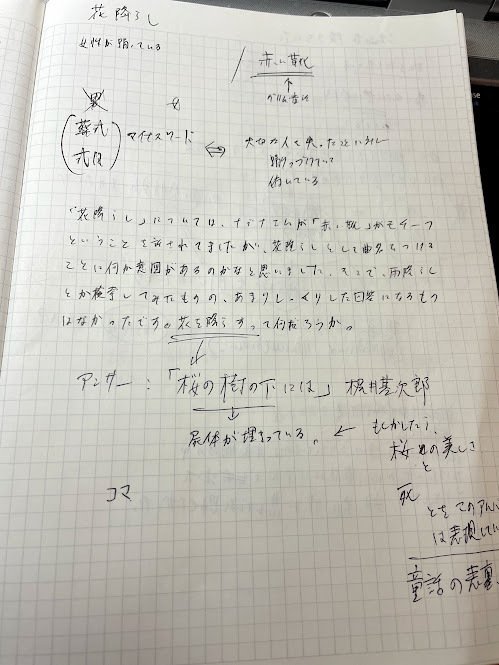

この楽曲は「赤い靴」という童話をモチーフにしているとのことです。

その童話の内容としたら、まあ要約すると、赤い靴を履いた子が呪いによって踊り続けることになってしまったうんぬん、というものでした。

だから、このMVもかなり踊っている描写が多いんですね。

でもですよ、ただ踊っているのでは、この曲名が「花降らし」となるのとはつながってこないんですよ。

だから、なにか意味があるのかなと思って、「雨降らし」のお話とか検索して見てみたけど、しっくりとした回答になるようなものがなくてうなだれてました。

なので、さっきまで気分転換で夕食を作ってました。今日はゴーヤを焼きそばに混ぜた苦いお料理となりました。

それで、夕食後に再度考えてみました。

どこかに、歌詞にヒントがないのかなと。それで思ったのは、桜って美しいけど、逆の意味で「死」があるみたいなことをなんだか思っていて、それはヨルシカの「春泥棒」を聴いたときから感じてたんです。

だから、桜関係の歌詞を見てたところ、

タッタラタ、ラッタッタ

足を運ぶ

タッタラタ、ラッタッタ

音を鳴らす

タッタラタ、ラッタッタ

春を踊るのさ、桜の下で

「花降らし」より引用

この部分、奇妙じゃないですか。

だって、2番ではこのような歌詞ないんですよ。

1番しかなくて、あと転調しているような、ここ曲調がちがうんですよ。

明るく踊っているように思えるように見せかけて、なんか暗い印象が拭えないんですね。

だから、気になってたんですが、どうも「桜の下で」ってワードが特に気になりました。

ということで、調べてみました。

あっという間でしたよ。

「櫻の樹の下には」とも各小説みたいですが、ああ、これかなと思いました。

この題名に続く言葉は、

「屍体が埋まっている」

です。

この小説は短かったので読んでみましたが、

いったいどんな樹の花でも、いわゆる真っ盛りという状態に達すると、あたりの空気のなかへ一種神秘な雰囲気を撒き散らすものだ。それは、よく廻った独楽こまが完全な静止に澄むように、また、音楽の上手な演奏がきまってなにかの幻覚を伴うように、灼熱しゃくねつした生殖の幻覚させる後光のようなものだ。それは人の心を撲うたずにはおかない、不思議な、生き生きとした、美しさだ。

「桜の樹の下には」梶井基次郎 より引用

この部分の、コマや音楽、あと美しさっていう言葉に、ああ、ナブナさんが好んで使いそうな感じがしました。妄想ですが。

今回、ちょっとそれらしいところはあったので、気になっていたんですが、このアルバム「月を歩いている」は、「童話」と「春」というものを土台にしているとどこかのインタビューやらで読みました。

しかし、それでは不十分で、裏テーマとして、「死」っていうものがあるような気がします。

とりあえず、今はまだ楽曲解説の途中ですからおおっぴらには言えないですが、全曲解説したらぼんやりその「死」っていうテーマをどのように表現しているかが分かるような気がしますので、とりあえず進みます。最後にまとめてみましょっか。

それで、この「花降らし」と「死」っていうものは、「貴方」が死んでいることを表す、「葬式」や「式日」といったものは明確ですが、僕は「一足の赤いサンダル」っていう歌詞も気になるんですね。

蹴り上げて、サンダルが脱げてしまったという情景が浮かびますが、人が落下していくときも、両方の靴ではなく、片方が体と別になって宙に浮かび、落下していくイメージがあります。

僕だけでしょうか。なんだろうな。でも、僕はここもそういう気がしますよ。

あとですね、この楽曲の次の曲、「落花」っていうインスト曲じゃないですか。

これ、「落下」を意味しているように思えます。

だから、「花降らし」のあとにつながるのがこの「落花」になります。

そんで、気になるのがあって、インストでもね、最後の方の音、聴いたことありませんか。

僕は名探偵コナンを読んでた時にあったんですよ、

この話の中で、絶対音感の人が救急車の音を「シーソー、シーソー」っていっているんですよ。

だから、僕もギターとかで、救急車の音って弾いたことがあるんです。

はい、「落花」の最後の方の音は、救急車の音を一音さげた「ラーファー、ラーファー」にした音だと思います。

だから、それが表すのは、「踊っていた人が落下し、救急車が呼ばれていること」です。

ちょっと、ぞっとしました。

この表現、分かる人いるのかな。

勘違いでしたら、ほんとにごめんなさい。

でも、

——そこからインストの「落花」へ。この打ち込み感って今まで中々なかったですよね。

この曲だけ違うドラムソフト使ってて。他と違う感じが良いアクセントになってるなと思ったんです。ここも浮遊感が欲しかったので、アルペジオから始めてますし、「花降らし」から綺麗に繋がるものをイメージして作りました。

https://spice.eplus.jp/articles/65707

なんですよね。

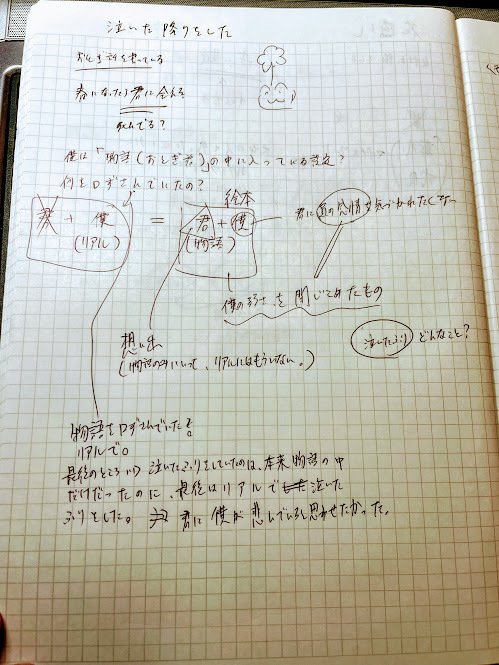

泣いた振りをした

これは、内容を自分のなかに納得させるのが難しい曲だなと思った。

僕が読みとくに、君と僕を書いた「絵本」があって、それが一番のとっておきの「絵本」であり、物語として意味づけている。

この楽曲のストーリーでは、現実世界(リアル)と絵本世界とがあって、君という存在が現実世界からいなくなって、主人公が絵本世界で君を書くことで生きているかのようにしているように思える。

ほんとかな。自信ないなあ。

主人公にとっての「絵本」はどんなものか。

歌詞からいくと、僕の弱さを閉じ込めたもので、それは絵本のなかであっても君に負の感情を気づかれたくないと思っている。

歌詞の中でかぎかっこで書かれている物語は、君が出てきているようになっているはずだけど、人間ではなさそうですね。

カエルだったり、ネコだったりして、そこに出てくるのが人間であったらちょっと違和感があるだろうから、それぞれのストーリーに合わせて変化させた「君」を元気に動き回らせているのかな。

ここでもかな、春になったら「君」に会えるという表現。

ヨルシカだと、春泥棒とかが分かりやすいようにも思えるけど、もういなくなった人、面影を思い出す季節として、サクラがはらりはらりと散っていく綺麗な春がたしかに素晴らしく美しいなあとイメージできます。

泣いたふりってなんだろう?なんで泣いた振りをしているんだろう。

この楽曲での主人公は「~振り」をやたらしているので、心情を推測しないといけないですよね。

そして、これもやたら「口ずさんでいる」んですね。

なにを?ですね。

振りをしているところは、主人公が君に気づかれたくないからやってたのは分かります。

特に、「君がいなくて、悲しい、寂しい」という感情ですね。楽しそうな感情は隠さずに伝えようと思ってます。

でも、最後に「泣いた振りをしている」ので、これは違う行動ですね。

なんで泣いた振りをしたのか。

泣いた振りをしたことによって、君に印象付けるため、とのことですけど、なぜか。うーん。

イメージして考えると、いなくなった君とは春という季節が訪れたときに思い出すことができる。

春が来るまでは、じっと物語を頭で作り、書いて、絵本のなかでも君が元気で動き回っているように、自分のために向き合っている。

春が来た時、それはしっかりと準備をした状態なんだけれど、やっぱり向き合って、楽しそうな顔を君(因果交流電燈の青い照明であろう)に見せるのではなく、君を失って、会えなくて寂しかったという感情を泣いた振りで伝えたくなった、ということかな。

ここで、「泣いた振り」といっているのは、本当に泣いているのだけど、それは今まで準備してきた自分の心構えに反するし、恥ずかしいから、「振り」をしたと見栄をはっている、そんな主人公の心情を奥ゆかしく表現している、のかなあと思いました。

長いなあ、この考察。。。

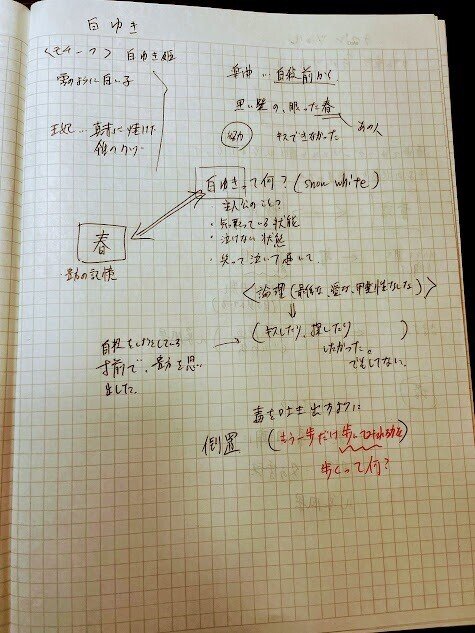

白ゆき

白ゆきは、最初から重い感じですね。まさに自殺する前に、走馬灯を思い出すという言葉が言いえているかなと思います。

この楽曲で思ったのは、「白ゆき」と「春」との関係かな。

僕もあまり理解できている気がしませんが、「白ゆき」っていうのがもう一人の僕だと思います。

現実の主人公である自分が、「春」として例えている相手(多分、女性かな)に対して心で思っていることができずに苦しんでいる様子を「白ゆき」として、もはや人物のようにして歌詞に出ているなあと。

気取っていたり、泣けなかったりといった感情をもち、しかしながら、【最低な、愛な、甲斐性なしな論理】ができないでもやもやしている。

これはどういうことかっていうと、「春」として例えている相手にたいして「キスしたり、いなくなったら探したり」といった純粋に心から沸き上がった情動による行動ができなかったことだと思います。ほんとかな。

そういった、ああ、しておけばよかった、とか、ああ、できなかったなあ、といった後悔を毒を飲んで死ぬ前に思い出した。

死のうとしたときに、相手を思い出し、思いとどまる。

よっぽどだったんですね。

論理にしたがってしなかったことが死ぬ間際になって、本当はしたかったことだったことを強く実感している状態。

歌詞読んだだけでは伝わらず、想像してみないと、この苦悩というか、無念がしっかりとわかんないですね。重いですね。

最後に、倒置表現が使われているかなと思いました。つまり、

「毒を吐き出すように」、「もう一歩だけ歩いてみれるかな」と。(歌詞から引用)

そこで、「歩く」って何?ってなりましたよ。

なんでしょう。

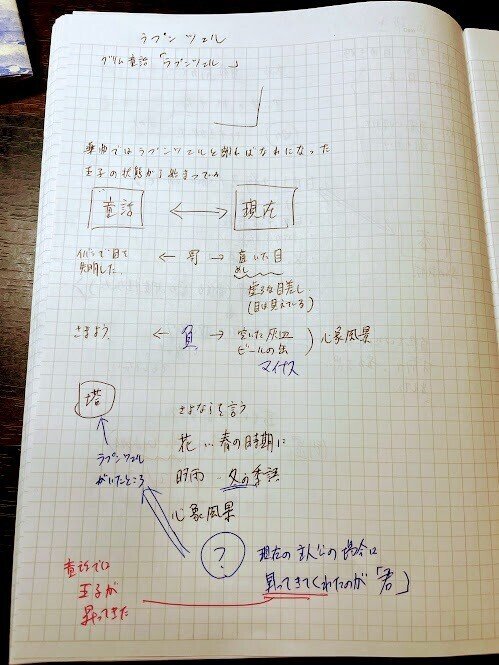

ラプンツェル

ラプンツェルって童話は正直、知りませんでした。

ディズニー映画であるぐらいには知っていましたけど、そもそもグリム童話とは知りませんでした。

アルバム内では、ラプンツェル(女性主人公)と王子が仲良くやっていた(ラブラブしていた)ところではなく、二人の関係をよく思わなかった魔法使いによって引き離されたところというお話のなかと、現世の主人公とを2段階にした歌詞になってます。

上手いなあと思ったのは、童話では王子はどうも茨によって両目を失明してしまい、盲目の状態になっている一方、現世の主人公は、「盲いた目(めしいため)」となっているとのこと。

盲いた目っていうのは、目が見えなくなっているわけではなく、「虚ろな目になっている」という意味らしいです。

字面は同じように見えますが、違うように表現しているから凄いなあと思いました。

でも、両者とも大切な相手を失くして、見失って絶望を抱いているところは変わらないですね。

あと、歌詞にもある、「心象風景」という4字熟語にも興味を持ちました。

心象風景というと、辞書的な意味では、【意識の中に描かれた具体的な風景。

または、意識の中に現れた像や姿を風景に見立てて、、、コトバンク】ということらしいが、この4字熟語を見たときに「心象スケッチ」という言葉を思い出したんですね。

「心象スケッチ」っていうのは、宮沢賢治の「春と修羅」のなかで、というか序文で述べられている言葉で、僕もどこかで知ったんですね。

春と修羅は読んではないけれど、その言葉や、序文だけは有名で。「心象スケッチ」という文言だけでもサイトを探してみると考察している方、研究している方も見受けられますね。

この文言は、純粋には心象風景とは異なり、心象、つまり自分の心の中に浮かんだものを書きとる、記録に残すという学問的な意味合いというか、研究的な意味合いがあるように思えます。

この楽曲の中では、王子も主人公も、視覚的なものではなく、心理的な、自分の頭に浮かび上がっている情景に心を奪われている。

その状況がハッピーエンドになるかバッドエンドになるかは問題ではなく、その状況でも相手への強い思い、後悔、絶望というものがひしひしと伝わってくる。

そこが書きたかったのかな。

あと、塔をのぼってきたっていうところの歌詞で頭がこんがらがりました。

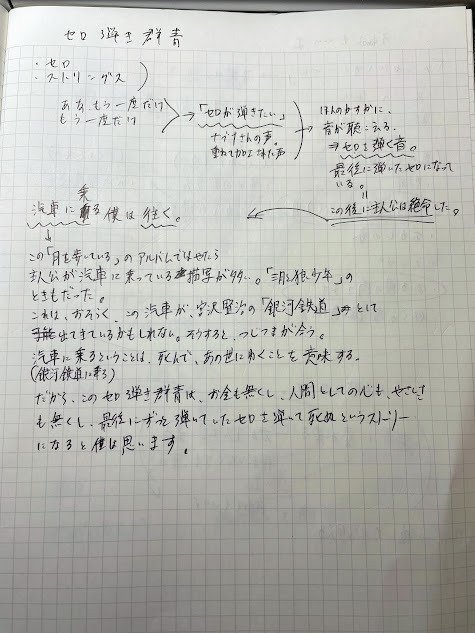

セロ弾き群青

セロ弾き群青は、まあ「セロ弾きのゴーシュ」がモチーフってのは曲名からなんとなく分かりますね。あれって動物がでてくるんでしたっけ。かなり昔に読んだ物語だったから、また読んでおきますね。

さて、この曲ですね、僕が歌詞を辿っていって、

「あれ?」

って思ったのは。

楽曲の歌詞はやや暗くて、ハッピーがないような感じです。でも、音楽は綺麗でしたので、いいなあと思ってました。

が、ちょっとぞくっとするところありますよね。

作曲者のナブナさんの声で、

「セロが弾きたい」

というところです。

ここは、どこかのインタビューでは、声を重ねて加工し、不思議な声になるようにしたと書いてあったのを見ましたが、ボーカロイドの声から一転、人間の声で、かつ、なんだか歌自体がここでプツンと切れてしまったように思えました。

それで、よく聴いてみて、僕はこう結論づけました。

「ここで、主人公は死んでる。」

です。

えっと、これはですね、まさにこの「セロが弾きたい」っていうところの歌詞の文脈と、これまでのストーリーからです。オーケストラに所属していたところからどんどんと人生が悪化していって、生活も破綻してきてるのが分かります。

歌詞では、

ああ、もう一度だけ

もう一度だけ

セロ弾き群青 歌詞

この歌詞のあとに、「セロが弾きたい」という加工された人間の声が入っています。

それだけだと、ああ、ホントにセロが弾きたいんだなあ、でも部屋にちゃんとあるのになあ、と思ってしまいますけどね。

でも、「セロが弾きたい」という歌詞のあと、数秒後に、よく聴いてみて下さい。

若干、ほんと小さく、セロの音が鳴ってます。

僕はいつもヘッドホン(アートモニター)で聴いてますが、それではわかんなかったです。

でも、もう一つのワイヤレスイヤホンを使ってて、FALCON2っていうんですけど、こっちだと鳴っているんですね。

このFALCON2はとくに細かい音も拾ってくれてて、分かったんですね。

じゃあ、なんでこんな分かりづらくセロの音が小さくなっているのか?

それは、

主人公が「もう一度だけ」とセロを弾いたのが、「最後」だったからです。

このセロを弾いた後に絶命した、ということを表現してると推測します。

だから、そのあとの歌詞、なんだか明るくなってませんか。

ここからの歌詞は、主人公が死んだあとのところです。しかし、なんか汽車に乗ってますね。

汽車に乗る僕は往く

セロ弾き群青 歌詞

はい、僕、もうここで書いてしまいますね。

この「月を歩いている」の2曲目に「三月と狼少年」、ありましたよね。

そこでも汽車が歌詞の中に出てきますよね。

おかしくないですか、なんで汽車?、と。

よくお別れの表現で、女の子と男の子が駅のプラットホームとかありますけど、この「月を歩いている」ではよく分からんですよね。

この「汽車」、銀河鉄道だと思うんですよ。

銀河鉄道といえば、999(スリーナイン)や、宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」を思い出しますが、そのうちの宮沢賢治さんのとこのものです。

銀河鉄道は、死者が乗るものなんです。

死者があの世へ向かう乗り物で、来世へといく表現であると思っています、僕は。

だから、この「セロ弾き群青」の「セロを弾きたい」の後に汽車に乗っているのは、主人公が死者として乗車している、ということです。

また、「三月と狼少年」のところでも、狼少年が汽車に乗ってますが、狼少年の童話って、最後死ぬんですよ。狼に食べられて。

実際の歌詞でも、

隠し、揺蕩うだけの日々を

貴方と笑えば良かったのか

三月と狼少年 歌詞

これ、ただの別れの表現にしては、後悔の情がひしひしと表現されている気がします。

この後に、汽車の表現が来ますが、ここでもやはり「汽車=銀河鉄道」のニュアンスになりますので、死んだ後の後悔として、意味がつながります。

この「セロ弾き群青」は、お金も無くし、人間としての心も、やさしさも無くし、最後にずっと弾いていたセロを弾いて、絶命するというストーリーである、っと僕は思ったのでした。

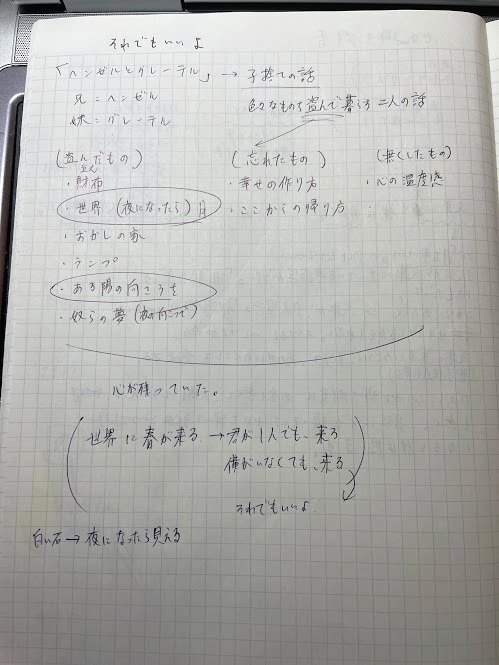

それでもいいよ

はい次。

「それでもいいよ」です。

この楽曲は一番、まだ理解できていないです。

なんでかというと、「ヘンゼルとグレーテル」の童話を読みましたけど、ナブナさんが言っている「色々なものを盗んで暮らす二人の話」というのがうまく繋がらないからです。

「ヘンゼルとグレーテル」ってお菓子のお家とか、白い石を目印にして、とかの印象が強くて、なんだかいいなと思ってましたけど、

どうも、お菓子のお家に行くことになったのも、白い石を目印にしたのも、親(諸説あるらしい)が育児放棄して、森の中に置き去りにして死なせようとしたからなんですね。

「ヘンゼルとグレーテル」は子捨てのお話なんです。

なんだか、ジブリの「火垂るの墓」を僕は思い出してしまって、二人で盗みをしながら、生きていたけど、最後にヘンゼルが死んでしまうような歌詞が書かれていました。

この「それでもいいよ」は他の楽曲と違って、1人ではなく、2人にで行動をしていて、最後に死により別れ、1人になるストーリーになっています。でも、この意味付けってのが、僕のぼんやりとした頭では思いつかなかったです。

どうしよう。

とりあえず、思いついたら書くことにします。

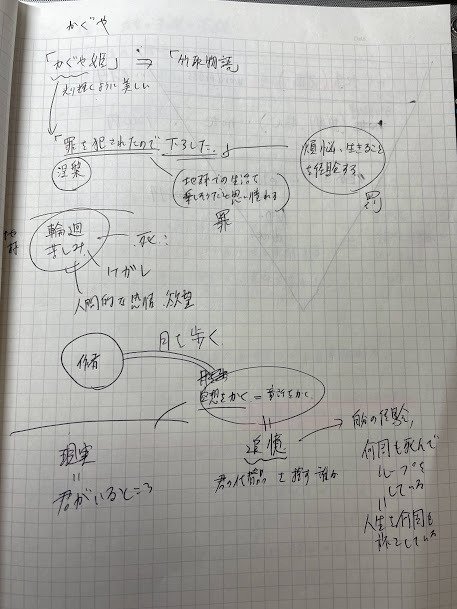

かぐや

はい、最後の曲ですね。

「かぐや」です。

この楽曲は、このアルバム「月を歩いている」において特殊な位置づけにあります。

このアルバム自体がいろいろ詰まった理想の世界と、寂しい雰囲気の月の世界をイメージしてて。「かぐや」は月にいる人の話ですけど、他はこのアルバムの世界で。

https://spice.eplus.jp/articles/65707

この曲だけ別の世界にいるイメージで、月の世界を一人寂しく歩いている話なんです。最後に<月の上の夢を見終えたら>ってあるように夢見心地の世界で……あとは精神的に子供な感じの歌詞ですね。<大人になったら僕はどこへ行こう>とか言ってますし、わりと現実逃避にも近い。現実の世界の醜さを見ないように、理想だけを目指している話になってます。そこからアルバムタイトルも取りましたね。

https://spice.eplus.jp/articles/65707

あのー、

これ、何を言っているか、分かりますか。

僕、最初まったく分かんなかったんですね。

それで、「かぐや姫」について調べてみました。つまり、「竹取物語」ですね。

「竹取物語」って、美しいお姫様が竹から生まれて、あまりにも美しいから求婚されまくって、最後に月に帰るというお話です。

だから、、、この楽曲「かぐや」にいったい何が関係するのか、それが分からなかったんですね。

で、分かったんですね。

かぐや姫のストーリーで黒い部分を探していったところ、これを読んでいる人は分かるでしょうか。

ジブリで「かぐや姫の物語」って映画、ありましたよね。

そのサブタイトルには、「姫の犯した罪と罰」とありました。

それで、考察サイトをみて回りました。

これですね。

ずばり、これです。

〈だって原作に書いてあるんですよ。姫は「昔の契りによって来たんだ」と言うし、お迎えの月の人は「罪を犯されたので下ろした」が、「罪の償いの期限が終わったので迎えに来た」とかね。僕のアイディアというのは、罪を犯してこれから地上に下ろされようとしているかぐや姫が、期待感で喜々としていることなんです。それはなぜなのか。

地球が魅力的であるらしいことを密かに知ったからなんですよ、きっと。

しかしそれこそが罪なんだと。しかも罰が他ならぬその地球に下ろすことなんです。なぜなら、地球が穢れていることは明らかだから、姫も地上でそれを認めるだろう。そうすればたちまち罪は許される、という構造。それを思いついたんです〉

https://www.excite.co.jp/news/article/E1426212655097/?p=2

ここから、

「罪」・・・地球が魅力的だと思ったこと、知ったこと。

「罰」・・・月から地球に行かせること。

となります。

悪くいえば、島流しにされたような扱いになるんでしょうか。大雑把ですが。

このサイトさんも分かりやすいです。

つまり、かぐや姫が、地球での生活が楽しそうだと思い憧れてしまったという罪をかせられ、月と比べ、穢れてしまっている地球に下ろし、煩悩を味わい、生きることを経験させることが罰である、ということ。

かぐや姫は、地球での生活において、楽しいものでないものを経験し、最終的には「帰りたい」と思い、罰が終わったということでほっとしながら月に帰ったということなんでしょうね。

さて、ここからはかなりこの楽曲が持つ意味も書きたいので、「かぐや」の部分は終わりますね。

アルバム全体の構成

アルバム全体の構成といってかっこよく書いてみましたが、そんなかっこよく説明できるとは思ってないです。

でも、大体、把握できたかなと思います。

これは、「かぐや」の楽曲解説につながります。

このアルバムは、

輪廻転生した主人公が、何回も生まれ変わって、また死んでを繰り返しているストーリーが楽曲になってます。

はい、解説します。

どの楽曲でも主人公がいます。「白ゆき」は主人公と別の相手になるかもしれませんが、同じ人物が生まれ変わりを繰り返ししてます。

これは、アルバムで書いてあることです。

全てただの追憶じゃないか。

登場するのは君の代替品と、

それを探す誰かの話。

余りに単調で笑ってしまった。

白ゆきの独白 引用

ここでポイントは、「追憶」です。

「追憶」は、妄想でもなく、物語製作でもなく、伝聞でもありません。

実体験した記憶に思いをはせている、ということなんですね。

シンデレラだったり、狼少年だったり、セロ弾きのゴーシュだったり、ヘンゼルだったりをモチーフにした物語自体を全て主人公が生まれ変わりによって実際に経験しているものです。

だから、曲名、おかしいと思いませんでしたか?

だって、「ルラ」も「白ゆき」も「かぐや」も

「姫」ってついてないでしょ。

シンデレラって、綴りの関係で、「ella」っていう単語が女性を意味する言葉らしいんですよ。

ここから分かるのは、実際にシンデレラとか白雪姫を体験したかは分かりませんが、どれも女性主人公の曲名にしてないってことは、男が主人公である、主人公として解釈できる余地を残しているということじゃないでしょうか。

だから、すべて主人公が男自身である、としてアルバムは構成されていると解釈します。

そして、アルバムの最初から「それでもいいよ」までの楽曲は自分の追憶によるもので、複数の物語を経験するなかで、かぐや姫でいう、「人間の輪廻」、「地球での苦しみ、人間的な感情、欲望の経験」をした。

そのうえで、もう地球を味わいすぎて、もうお腹一杯となり、むしろうんざりしたから、穏やかな涅槃である「月」にもどり、穢れなどなく生きやすい場所に落ち着こうとした。

でも、そこにいたっては、「生」を感じない、つまらないような人生が待っていた。

ずっとずっと月を歩いていると。

ここでの、「月を歩いている」というワードが示すものは、誰にも危害を加えられず、穢れることなく生きるが、孤独であり、一生「あなた」、「君」に会うことができないということだが、「あなた」を思い続ける、心で探し続けている、ということ。

ここから、ナブナさんのいいたいことってなんだろうかなって考えたましたが、それは、「月」の生活がいいとか、アルバムに入っている複数の「物語」がいいとかの比較ではなくて、二者が一方を想いつづけるストーリーが表現したいんじゃないのかなと思います。

いい悪いではないよね。

だから、ヨルシカのアルバム、「だから僕は音楽をやめた」、「エルマ」、そして「盗作」、「創作」といった二者の一方を想い続けるストーリーに美しさ、儚さ、暗さといった芸術がはいっているのかなと、僕は思います。

長くなりました。

ここから先は

¥ 100 (数量限定:残り 99 / 99)

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?