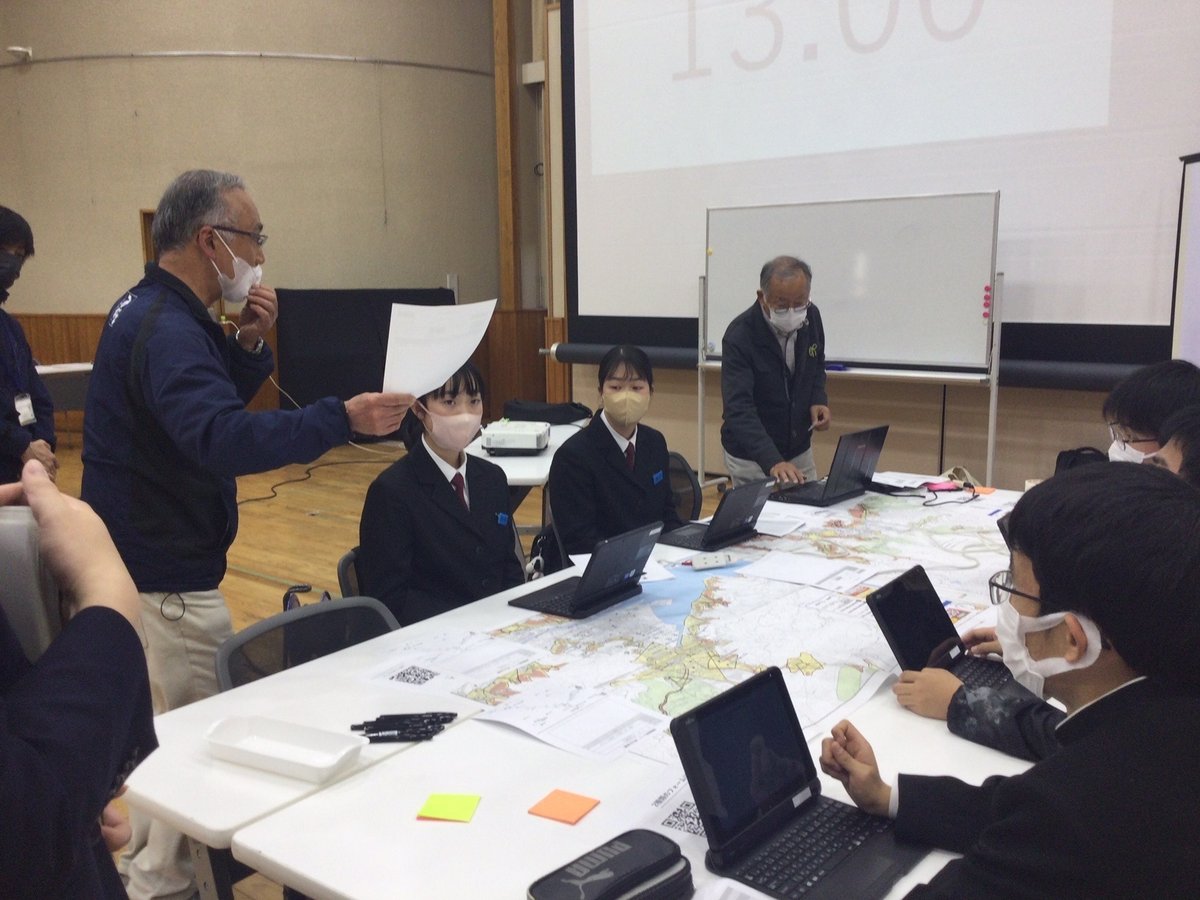

デジタルボランティアを含めた机上訓練

今年度最後のトロール会議では、発災を想定した机上訓練を実施。

今回はデジタルサポートを担う高校生にも参加してもらいました。

刻々と変化する災害状況の通知や情報提供に、机上訓練とはいえ本番さながらの混乱した状態やハプニングもあり、トロール会議の役割や問題点の認識、共有につながりました。

🔹目的

訓練を通して発災時のデジタル人員とトロール会議の役割を考える

【デジタル人員とは】

八幡浜市の災害で集まる人的・物資ニーズをデータ化するためのデータ入力や、避難所でのデジタルサポートを行う人員

・災害発生後発信されるSNSの情報などからニーズの収集、入力

・避難所のアナログデータ(紙上の文字や写真)をデジタル化

・トロール会議に集まったデータの整理、分類など

・その他アナログデータ(手書き文字)のデジタル化

🔹発災時のトロール会議の役割

🔹机上訓練の一連の流れ

①コントローラーとプレイヤーに分かれて行います。

コントローラーは訓練企画者(トロール会議のコアメンバー)が担当。

プレイヤーの訓練参加者は、トロール会議本部、避難所A(神山地区公民

館)、避難所B(白浜地区公民館)に分かれ、それぞれに(八幡浜高校

生)を含みます。

②コントローラーは、「状況付与カード」を用いて、プレイヤーに対して

刻々と変化する災害状況を通知。時刻はスライドで表示します。

③避難所は「状況付与カード」をもとに「情報提供シート」に記入。

記入したシートを写真に撮りKintone(キントーン)の「【机上訓練】

220713水害」に投稿します。

④印刷した「情報提供シート」をもとにデジタル人員は人的または物資ニー

ズをフォームに入力していきます。

🔹参加者の役割

【避難所】

情報提供シートを用いて、トロール会議に支援側として役立つ情報を発信する

◎情報提供シートの作成

①状況付与シートから情報提供シートに記入

②情報提供シートを撮影

③撮影したものをKintone(キントーン)に掲載

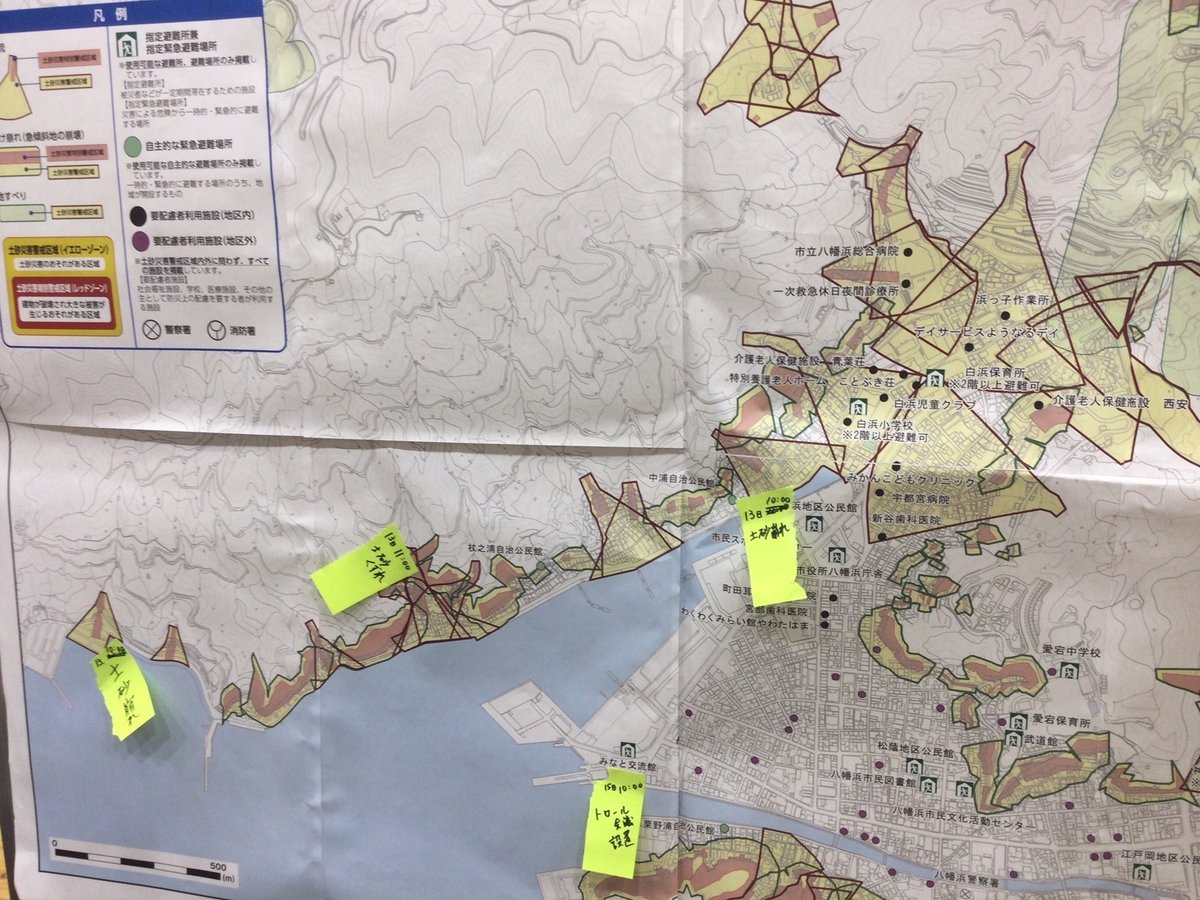

◎マップを使って地区の状況整理

状況付与シートから出る情報をマップに掲載

付箋やペンを使ってもよい

【トロール会議】

避難所などから発信されたニーズや状況を分析し、支援団体や支援者に情報を流し、ニーズ元とつなげる

◎スプレッドシートでニーズの状況整理

入力されたフォームから集まったスプレッドシートの情報を使って分析

◎マップを使った八幡浜市内の状況確認

状況付与シートから出る情報をマップに記載

◎トロール会議の開催

毎日18時に各グループが集まってトロール会議を開催する

【デジタル人員】(八幡浜高校生)

送られてくる情報提供シートからフォームに入力。デジタルとしてのサポートを行う

◎情報提供シートをフォームに入力

印刷した情報提供シートをもとに物資または人的フォームに入力を行う

◎トロール会議のサポート

マップの整理など分析に伴う作業の手伝い

※基本的に各自宅で作業。今回はトロール会議本部や避難所に分かれて参加

🔹想定被害と周辺環境設定

【想定被害】

7/12(火)18:00

大雨注意報が発出され、八幡浜市では警戒体制に入った

7/12(火)22:00

大雨警報が発出され、災害時要援護者(高齢者・子ども)は早めに避難所へ移動し始めている。

八幡浜市では、災害対策本部が設置されている

7/13(水)10:00

前夜の雨は降り止まず、引き続き大雨警報が発令中で、河川の氾濫や土砂崩れが発生。

一般の方も避難を始めている

7/15(金)10:00

八幡浜市内で土砂崩れや浸水が発生したため、トロール会議をみなと交流館に設置

7/15(金)10:00

災害ボランティアセンターが設置

7/16(土)10:00現在

避難所には多くの避難者が避難している

神山地区公民館 20名

白浜地区公民館 15名

発災時の周辺環境はフェイズに合わせて3段階の設定が考えられます。

フェイズ0(緊急対策)→ フェイズ 1(応急対策)→フェイズ 2(復旧対策)

今回の机上訓練ではフェイズ 2 の3日間を想定。

2022年7月16日(土)10:00~2022年7月18日(月)19:00の3日間、八幡浜市神山地区、白浜地区の水害を想定して訓練を行いました。

【フェイズ0(緊急対策)】

○災害発生後最大48時間

○水、電気、情報、人手のすべてが途絶えた状態

・ライフラインの寸断

・情報の途絶

・職員の出勤困難

・厨房設備の使用不可

【フェイズ1(応急対策)】

○災害発生後72時間

○非常用電源、貯水槽のバックアップを活用

・非常用発電機に直結した厨房機器の使用

・新調理システムによる冷蔵保存食活用

・栄養士、調理師出勤

【フェイズ2(復旧対策)】

○災害発生4日目以降

○水、電気、情報、人手が順次復旧

・新規食材調達開始

・特別職への本格的対応開始

・負傷者等一般住民への対応

🔹机上訓練のようす

訓練中の行動や発言を追ってみました。

T:トロール会議 A:神山地区公民館 B:白浜地区公民館 D:デジタル人員

●7月16日(土) 1日目

「神山地区には老人ホームがあるので、あらかじめ地図で確認しておくといい」

11:00 重機を使ったインフラ復旧の支援ができる県外の災害支援団体XXから電話があった。

明日10時ごろに到着できるとのこと

14:00 市外の会社YYから「明後日20名でボランティアに伺いたいです。スコップなどもっていくので土砂かきなどお手伝いできます」と電話あり

(デジタル人員は基本的には各自の家で作業)

10:00 避難者(一児の母)から「もう少しでおむつが足らなくなりそう。ありませんか?」

11:00 住民から「土嚢袋はないか? 20袋ほど必要」

12:00 住民から「スーパーなど品薄で食料がありません。食料を恵んでくれませんか」

情報提供シートには「災害対策本部へ情報提供済み」と記入

明日に持って行きたいが可能か」

県外の大学生から「明後日20名ぐらいでボランティアに行きたいです!

何かお手伝いできることはありますか?」など電話あり。

白浜地区の被害や白浜公民館の様子が全国ニュースで放映された影響で、

支援が白浜地区に集中しがち。

T 毎日18時にトロール会議を開催

●7月17日(日) 2日目

「地図のチェックお願いします!」

「住所より通称名の方がわかりやすいね」

「〇〇保育園の近く、のように大きな目印があった方がわかりやすいよね」

「スプリンクラーが壊れて水やりができない。どなたか手伝ってもらえる方はいませんか」

と支援依頼あり。

「これはあとあと。人的被害が先!」

T 「土砂かきのニーズは災害ボランティアセンターへお願いしました」

「白浜公民館から3人ぐらい炊き出しのお手伝いが必要とのことです

が、ここにおられる方で出せるようなら行ってもらいます。無理ならボ

ランティアセンターへお願いします」

B 「避難者からおむつがほしいとニーズがありましたが、どのくらい要る

のか数が書いてありませんでした」

T 「トロール会議で公民館が集まったときに、各地区の被害状況の情報共

有をしたいです。トロール会議本部内では各地区の状況が見えないの

で」

A 「今月出産予定の妊婦さんから、旦那さんが出張中で病院に行きたいが

移動手段がなく不安と言われたので、介護タクシーや消防につなぎこち

らで対応しました。トロール会議には情報共有していません」

B 「マルミ本社付近で通行止めがあったが、すでに解除されたと情報が入

りました」

●7月18日(月) 3日目

高校の授業開始。高校生は授業のため15時までは学校へ。

トロール会議現場は戦力ダウン

「果樹園か…これは行かれんなぁ。一応あげるだけあげときます」

産業系の依頼はボランティアセンターでは受け入れられない。

2018年の西日本豪雨のときには、宇和島では農協がみかんボランティアセンターを立ち上げた。

🔹机上訓練を終えて(気づき・問題点)

【トロール会議】

情報発信と入力については、日時などが意外ともれていたりした。現場で活用されるので、ぬけがないようにしたい

ペーパーに手書きだと文字が読みづらいので、シートの構成を定型文にし、チェックを入れるだけにするなど見直しが必要

人的ニーズと物的ニーズに分けていたのがやりにくかった。入力するときは一元化し、後で人的は1,物的は2のようにしてアソート機能を使う方がいいのではないか

高校生が抜けたときの戦力ダウンが大きいので、バックアップ要員が必要

トロール会議開催の連絡方法を電話ではなく、LINEでできれば。定期的な開催なら、1ヵ月は毎日同じ時間にやると決めておけば、連絡する必要もない

【避難所】

「山積み」などあいまいな表現があったりしたので、数量はきちんと表現する必要がある。

「何人の人が避難しているから、どのぐらいの量が必要か。どの分を他にまわせるか」という具体的な情報が必要地理がよくわからないと判断しにくい場面があり、地図にのせるのが難しかった

役割分担が必要。受信する人、受けた情報を整理する人、地図を確定する人など、どこでどういう状態なのかを理解しながら、いったんアナログで「見える化」する方がやりやすかった

キントーンの使い方がわからなかった

写真を撮っていたが、撮ることに集中していたので、情報の内容が頭に入らなかった

次々と来る情報・状況にどう対応するかが難しい。

アナログが必要な場面もたくさん出てくる。アナログなりのやりやすさも大切にしたい南海トラフを意識した訓練の必要性

訓練にはやはり行政との連携が必要

郵便局員の活用を。地元のことをよく知っていて、個人情報も扱っている

【デジタル人員】

実際に体験できたことが大きい。もっと地域のことを知りたいと思った

🔹まとめ

昨年に続き2回目の机上訓練でしたが、今回はデジタル人員として高校生にも参加してもらいました。

デジタルの情報にするという役割を担ってもらったことは、後の整理も含めてとても助かります。

今後はシートの中身のブラッシュアップが必要です。

トロール会議開催の連絡方法は、定時制にして連絡しなくても集まれるようにするのか、メーリングリストにするのかを考えていく必要があります。

避難所の情報は後で使い得る内容であるかどうか。

いろんな情報があっても、結局どう動いていいかわからないことが多いです。

発信の仕方ができるだけ具体的なものになるように、基本的にはアナログ対応しながらデジタル化していく流れがいいのかもしれません。