【心拍数で予後が変わる?】心不全新治療薬イバブラジン(コララン®)の特徴や適応【何が新しいの?】

新しい心不全治療薬の有効性が相次いで報告されてきています.

SGLT2阻害薬,アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬(ARNi),イバブラジンなどがそうです.

たたみかけるように新薬の報告が続くものだから

「どれがどんな風にいいのか,全然わかんないよ!」

ってなりませんか?

ということで,これから何回かの記事に分けて”心不全の新治療薬”を解説していきます.

今回は,イバブラジン(コララン®)の話をします.

■イバブラジン(コララン®)ってどんな薬?

イバブラジンを一言でいえば

ピュアに脈を遅くする薬

です.

イバブラジンの作用は,拡張期を延長させ,HRを下げます.

具体的には,洞結節にある過分極活性化環状ヌクレオチド依存性(HCN)チャネルを阻害することで,過分極活性化陽イオン電流(If)を抑制抑制します.

Ifは,洞結節の自動能形成(ペースメーカ)に寄与するので,これを抑制するとHR下がります.

「え?それの何がすごいの?何が新しいの??」

って感じですかね.

ひらたく言うと,

「心収縮能を落とさずに,HRを低下させる薬です」

とっつきにくいと思っている方,多いかもしれませんが,考えようによっては超単純じゃないですか?

「HRを下げるだけ!それ以外なにもしません!」

ですよ?

心不全治療薬史上,最も単純な作用の薬

だとでも思ってください.(薬理作用的な細かいところはおいといて,表現型としての話です.)

注意

効果が単純だからって,何でもかんでもイバブラジンを使えばいいわけじゃないですからね!

適応は,この続きを読んでしっかり理解しましょう!

■イバブラジンの何が特徴的?:他のHRを下げる薬との違い

では,既存薬との違いは何でしょう.

HRを下げる薬剤としては,β遮断薬,Ca拮抗薬,ジゴキシンなどがあります.

β遮断薬,Ca拮抗薬は,多かれ少なかれ心収縮力を低下させます.

また,ジゴキシンは軽微な強心作用を持つとされ,少なくとも心筋収縮力を下げることはありません.

「じゃあ,ジゴキシンでよくない?」

よくないんです.理由は2つ.

➀ジゴキシンのHR抑制作用は,基本的には房室結節の抑制作用であり,HRを下げるといっても心房細動の頻脈が対象.

➁(ジゴキシンに限らず)強心薬は,心不全の予後を改善しない.

ということ.

そうなんです.

イバブラジンは洞性頻脈限定の薬剤

です.

ここ大事.

心収縮能を低下させずに,洞性頻脈を改善させる薬剤

が,イバブラジンです.

■そもそも,洞性頻脈のHRを下げることの意義とは?

不整脈は,(心拍出量を低下させるような)病的な頻脈になりやすいため,頻脈性不整脈のHRを下げる治療(Rate control)はしばしば行われています.

一方で,洞性頻脈はどうでしょう.

私は,以前の記事のなかで,「洞性頻脈の心拍数を無理矢理落とすのはダメ(許されるのは循環の専門家だけ)」と書きました.

なぜならば,「洞性頻脈は,循環不全に対する代償かもしれない」ためです.

➀頻拍が循環動態に及ぼす影響

「心拍出量(分)=1回心拍出量 × HR」

という式を知っていますかね?(当然といえば当然の式)

これをみると,「HRが高いほど心拍出量が増えて,循環不全が良くならないの?」って思うかもしれませんが,なりません.

その理由はいくつかありますが,以下の3つに分けて説明します.(ちょっと難しいんで,太字以外は読み飛ばしでok)

i)心室拡張充満時間の障害(imcomplete relaxation)

「心臓が十分に拡がる時間が足りない」ということ.

HRがある一線を越えると,1回心拍出量が減ります.

その一線が,健常人では140-160bpm,心機能低下例では100-130bpm程度とされます.

ii)心拍数依存性収縮予備能(force frequency relationship)の限界

本来なら,心臓は,HR上昇に追従して心収縮力は上がるようになっています.

しかし,それにも限界があり,健常人では150-180bpm程度が限界.

心機能が低下した心臓では,限界をより早く迎え,HR120bpm程度を越えると心収縮力は増えない,ないし低下するとされます(Circulation. 1992 May;85(5):1743-50.).

(これには,カテコラミン感受性の低下や,筋小胞体におけるCaハンドリングの低下などが寄与しているとされます.)

まぁ,難しいんで

HRはある一線を越えると,心臓の拡張も収縮も悪くする

さらに

その一線は,心機能低下例であればあるほど,限界が早く来る

と考えてください.

さらにもう1つ,頻拍による循環動態への悪影響があります.

iii)心筋虚血:冠血流の低下/心筋酸素需要増加

心臓を栄養する冠動脈の血流(冠血流)は,拡張期に流れます.

頻拍下では,拡張期が短くなるので,冠血流は低下.

また,たえず全身に血液を起こらねばならない心筋は,酸素をたくさん消費するので,もともと余裕がありません.

そのため,他の臓器の酸素供給としては問題のないレベルの頻拍であっても,心筋にとっては酸素不足になりやすいんです.

結果的に,頻拍は心筋虚血を起こします.

以上,まとめると

必要以上のHRは心収縮と心拡張の悪化を起こし,また,心筋虚血の原因にもなるため

洞性頻脈であっても,一線を越えたHRは,循環にとっては害悪でしかない,ということになります.

この”一線"というのは,個々の症例で異なってきます.

SHIFT試験(後述)などの結果をふまえると,慢性心不全においては,安静時HR≧75の状態は,過度なHRの可能性があります(詳細は後述します).

急性期において,その至適HRの上限を示す(少なくとも今は)データがありません.ただし,健常人においても害悪となりうるHR≧140は,さすがに循環にとって悪さをしているのではないかな?と個人的には思います.(私見)

いずれにせよ,代償性の洞性頻脈 と 病的な洞性頻脈 の線引きは,とても難しいテーマです.

洞性頻脈専用のHR control薬であるイバブラジンは,心臓の専門家用の薬と考えましょう.

➁心拍数低下は予後改善因子?

今度は,心拍数が心不全の予後に与える影響のエビデンスを紹介します.

i)まずは小話

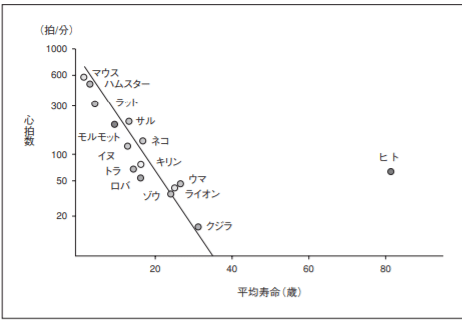

哺乳類全般で,心拍数が遅い方が長生き,なんて話あります.

参照:Rest heart rate and life expectancy. J Am Coll Cardiol. 1997 Oct;30(4):1104-6.

(まぁ,このグラフだと,ヒトだけ自然の摂理に反してるんですがw)

ii)次に,人に限定した話

一般的な人口,すなわち健常人も含めた大規模調査であるFramingham 研究からは, 心拍数の上昇とともに総死亡,心血管死亡,冠動脈疾患死が増加する,ということが確認されています.(Am Heart J. 1993 Apr;125(4):1148-54. )

単純なバイタルサインなのに,結構な存在感ですよね.

Framingham研究では,同様に,”高血圧が心血管イベントを増やす”ということがわかり,現在の高血圧治療の概念の根底を作りました.

iii)心不全症例における心拍数コントロールの意義

β遮断薬は心不全の標準治療薬の1つであり,(HFrEFの)生命予後を改善させることがわかっています.

このβ遮断薬にも心拍数を抑える作用があります.

β遮断薬のもつ生命予後改善効果が,安静時の心拍数低下の大きさと相関することも報告されています.(Ann Intern Med. 2009 Jun 2;150(11):784-94.)

もちろん,β遮断薬には”致死性不整脈の抑制効果”など,他にも「生存率向上に影響するような作用」があるため,心拍数低下”だけ”が大事ではないと思いますが,興味深いデータですよね.

スウェーデンの心不全レジストリでは,洞調律のHFrEF症例において,心拍数が高いほど死亡率が高いことが示されました.(Circ Heart Fail. 2015 Sep;8(5):871-9.)

このようなことから,心不全症例においても心拍数を低下させることは,心イベントリスクや生命予後を改善させるのではないか,と考えられてきたわけです.

■イバブラジンの代表的エビデンス

では,洞性頻脈のHRを下げる薬,イバブラジンのエビデンスを紹介していきます.

➀BEAUTIFUL試験(Lancet. 2008 Sep 6;372(9641):807-16.)

イバブラジンの先駆けとなったStudy.もう12年以上前です.

[対象]

・冠動脈疾患を有する,HFrEF(EF<40%,左室拡張末期径>56mm)

・安静時HR≧60の洞調律

・至適な標準心血管薬物治療を安定用量で1か月以上投与している

・NYHAⅣは除外

⇒10917例

かなり大規模の試験.虚血性心疾患を対象にしています.

[Primary endpoint]

・心血管死,急性心筋梗塞による入院,心不全悪化による入院:有意差つかず(ハザード比:1.00,95%CI:0.91-1.1,p=0.94)

複合エンドポイントだけでなく,各々で比較しても全て有意差つかず.

これは残念.

しかし,HR≧70に対象を限定すると,AMIによる入院,AMI/不安定狭心症による入院,冠動脈血行再建などの虚血イベントリスクを,イバブラジンが有意に減らすことを示しました.

(心血管死と心不全入院は,HR≧70に限定しても有意差つかず)

この時点では,「もう少し頑張れ!イバブラジン!」って感じですね.

➁SHIFT試験(Lancet. 2010 Sep 11;376(9744):875-85.)

このSHIFT試験が,イバブラジンを語る上で最も引き合いに出されると思います.

[対象]

・標準治療薬で最善の治療が施行されている(β遮断薬やACE阻害薬は十分な量を使用している状態)

・NYHAⅡ~Ⅳの慢性心不全:症状が残っている

・洞調律,安静時HR≧70 かつ LVEF≦35%

⇒6505例

要は

・HFrEF(EF≦35%)で

・心不全標準治療薬をfullで使用しても症状が残存している慢性心不全で

・HR≧70(洞調律)

の症例ですね.

虚血性心疾患ではなく,慢性心不全,特にNYHAⅡ度以上の有症候性の心不全に対象を変えました.

また,BEAUTIFUL試験を参考にしたのか,HRは≧70限定にしましたね.

その他,「EF<40」だったのを「EF≦35」にしたり,除外していたNYHAⅣも組み込んだり,心不全としてはやや重症な群も対象としています.

[Primary endpoint]

・心血管死 or 心不全悪化入院までの期間:イバブラジンが有意に抑制(18%)

[その他]

心不全悪化による入院,は特に有意に抑制.

心血管死に限ると,有意差には至らなかった.

しかし

(HR≧70でなく)HR≧75の群でサブ解析すると,イバブラジン群で心血管死亡も有意に抑制されていた.

すばらしい結果ですね.

つまり

HFrEF(EF≦35%),HR≧70(洞調律)の有症候性慢性心不全

に,イバブラジンを使用すると

心不全悪化入院が有意に抑制される

ということは信頼がおけます.

また

HR≧75の症例を選べば,心血管死も有意に抑制

という可能性があります.(これはサブグループ解析なので,エビデンスレベルは少し低くなります)

この結果を受けて,

イバブラジンの良い適応は,(HR≧70ではなく)HR≧75の症例

ということが,現状のコンセンサスです.(だんだん対象HR上がってきました.)

➂J-SHIFT試験(Circ J. 2019 Sep 25;83(10):2049-2060. )

SHIFT試験の日本版がJ-SHIFT試験です.

[対象]

・標準治療薬で最善の治療が施行されている

・NYHAⅡ~Ⅳの慢性心不全

・洞調律,安静時HR≧75 かつ LVEF≦35%

⇒254例

254例だけなので,SHIFT試験より症例数は少ないです.

ポイントは,組み入れ基準を,安静時HRを(≧70でなはなく)≧75にしているところ.

SHIFT試験の結果を受けての調整です.

[Primary endpoint]

・心血管死 or 心不全悪化入院までの期間:有意差はつかず.

有意差こそつかなかったが,イバブラジンで少ない傾向ではあった.(ハザード比:0.67,95%CI:0.40-1.11,P=0.1179)

[その他]

・心血管死:有意差はつかず.

・心不全悪化入院:イバブラジンが有意に抑制.

残念ながら,”心血管死亡もしくは心不全悪化入院”というprimary endpointは統計学的に有意差はつきませんでした.

しかし,イバブラジンがこれらの複合エンドポイントを減少せる傾向はあり,心不全悪化入院に限れば,有意にイバブラジン群で抑制されていました.

SHIFT試験を同じ傾向ですね.

心血管死に関しては,HR≧75に限ったのにも関わらず,全然差がつきませんでした...

これは残念な結果です.

J-SHIFT試験は,SHIFT試験に比して,軽症の心不全が多めであったことや,虚血性心疾患が少なかったことなどが関与している可能性が推測されています.

SHIFT試験とJ-SHIFT試験,2つの試験のNYHA分類の内訳

・SHIFT試験:NYHAⅡ48.7%,Ⅲ49.5%,Ⅳ1.7%

・J-SHIFT試験:NYHAⅡ79.5%,Ⅲ18.9%,Ⅳ1.6%

SHIFT試験とJ-SHIFT試験,2つの試験の虚血性心筋症か否か

・SHIFT試験:虚血性67.9%

・J-SHIFT試験:虚血性39.0%

[余談]実際の心不全における虚血性心疾患の割合は30%程度と言われています.

■エビデンスを踏まえた,イバブラジンのいい適応とガイドライン

代表的なSHIFT試験のエビデンスに従うなら,イバブラジンの適応は

➀標準的な心不全治療薬(RAS阻害薬,β遮断薬,MRA)が十分使用されている

➁HFrEF(EF≦35%),HR≧70(洞調律)のNYHAⅡ以上の慢性心不全

⇒心不全悪化入院が有意に抑制

➂HR≧75(洞調律)限定

⇒心血管死も有意に抑制

ということ.

また,その他の試験などの傾向も踏まえると

NYHAⅢ以上の重症例,虚血心筋症ベースの方が有効な可能性はありますよね.(ここは,雰囲気です.明確な根拠なし)

では,ガイドラインはどうでしょうか?

欧州心臓病学会ESCのガイドライン(2016年改訂)では

・心不全治療標準治療薬(β遮断薬,RAS阻害薬+MRA)を導入後もEF<35%

・洞調律HR≧70

でClassⅡaの推奨を得ています(ACC/AHAのガイドラインも同様).

エビデンス的には(HR≧70でなく)HR≧75の方がbetterであり,今後改訂される可能性が高いようです.

ちなみに,本邦で最新の「急性 ・ 慢性心不全診療ガイドライン(2017年改訂版)」では,改訂時にまだ市販前だったので,”今後期待される治療”として0.5ページくらいの軽い言及があるのみです.

■イバブラジンはβ遮断薬と何が違うの?【イバブラジンを生かせる場面】

同じく心不全症例を対象に心拍数を下げられるβ遮断薬があります.

ここまでの話通りのメリットなら,「別に,イバブラジンでなくとも,β遮断薬でしっかりHRを落とせばいいのではないか」という考えもあると思います.

現在のコンセンサスとしては,その通りです.

つまり,あくまでもイバブラジンが推奨される症例は「β遮断薬の最大耐用量を使用してもHR≧75の症例」なんです.

しかし,ここでポイントとなるのは”β遮断薬の最大耐用量”の考え方です.

HFrEFに対するいろいろな臨床研究をみると,β遮断薬の最大用量(本邦の場合,カルベジロール20mg,ビソプロロール5mg)を達成できていないことが少なくありません.

そして,β遮断薬が最大用量まで増やせない理由のNo. 1は低血圧です.

その点,イバブラジンは血圧は下がりにくく,むしろ,頻拍によって低下していた心拍出の改善から,血圧が上昇するという現象もありえます.

過剰な代償による頻拍を解除して,至適HRにしてくれるからです.

(≫至適HRなどの考え方はこの記事で解説しています.)

この血圧上昇作用(心拍出改善効果)は,β遮断薬ではリバースリモデリングが起きたのちにみられる可能性はあります.

しかし,リバースリモデリングには,導入してから月単位の時間経過が必要です.

一方で,イバブラジンの血圧上昇効果は導入直後から期待できます.

少なくとも,この導入初期の血圧上昇は,血行動態的な変化であり,(一時的には心拍出量を少なくする可能性が高い)β遮断薬ではみられない反応です.

イバブラジンとβ遮断薬の比較をまとめると以下のようになります.

[イバブラジンがβ遮断薬に劣る点]

➤エビデンスは,あくまでも最大耐用量のβ遮断薬などへの上乗せ効果

イバブラジン単独での心不全への有効性は確認されていない

一方で,ACE阻害薬やβ遮断薬は単独でも有効性のエビデンスがあります

➤洞調律限定

β遮断薬なら,頻脈性心房細動などの頻脈性不整脈の治療や予防にも有用

➤致死性不整脈などによる突然死予防効果はない

特に,脂溶性のβ遮断薬による致死性不整脈イベントの抑制効果は高い

(アテノロールなどの水溶性β遮断薬の予後改善エビデンスが乏しい原因)

[イバブラジンがβ遮断薬に勝る点]

➤心収縮力を下げない

血圧は下がりにくい.むしろ血圧が上がることも少なくない

➤気管支平滑筋の収縮のような副作用も気にならない

主にβ2抑制作用による様々なβ遮断薬の副作用を気にしなくていい

■イバブラジン使用時の注意点,特徴的副作用

私もイバブラジン導入経験は多くないですが,特に気をつけようと思っている点を紹介します.

➀特徴的副作用

i)光視症(視野の一部に光が走る),霧視(視野に霧がかかる)

臨床試験では,光視症(2.8%),霧視(0.4%)程度の頻度で認められたようです.

(イバブラジンが主に作用するのはHCN4チャネルですが)HCN1チャネルが眼にあることが関与しています.

可逆的とされており,イバブラジンを中止すれば元に戻るようなので,いったん中止して様子をみるのがいいでしょう.

ii)心房細動などを起こす可能性(催不整脈性)

徐脈は当然みられるんですが,心房細動のような頻脈性不整脈も起こすこともあります.

心房細動が0.3%程度の頻度でみられます.

決して多くはない頻度ですが,頭の片隅に入れておきましょう.

心室性不整脈は0.1%未満とのことなので,因果関係すら怪しく,(イバブラジンの副作用としては)まぁそこまで気にしなくていいのではないかな,と思います.

■発作性心房細動の症例にイバブラジンは適していない?

⇒そんなことはない

SHIFT試験では,(洞調律が40%以上あれば)発作性心房細動症例も組み入れられており,それでも有効性が確認されています

実際に,全体の10%が発作性心房細動の症例でした.

➁具体的な使用方法

i)1回2.5mg,1日2回内服で開始.

ii)HRみながら適宜増量.7.5mg ×2 を目指す.

iii)基本的にはHRは50-60程度を目指す. ☜SHIFT試験の目標値

1日2回内服の薬剤です.

β遮断薬のように,ひとまずは最大用量(7.5mg ×2)を目指しますが,HR50‐60を達成することが,(SHIFT試験のデザインに準じた)真の目標になります.

■まとめ

・イバブラジンは,洞調律限定のHRを低下させる薬剤(慢性のAf症例に使ってはダメ)

・洞性頻脈は,循環不全の代償性変化の可能性があるので,循環管理の素人が手を出すべき薬剤ではない

作用は単純でも,使いこなすのにはある程度の循環への理解が必要

・心拍数と生命予後の相関が報告されており,心不全症例でも,β遮断薬による心拍数低下がしっかりしている方が,予後が改善される傾向がある

・イバブラジンの特徴として,心収縮力を低下させない(陰性変力作用がない)ということが,既存薬(β遮断薬と非ジヒドロピリジン系Ca拮抗薬)との大きな違い

・代表的なイバブラジンのエビデンスであるSHIFT試験で有効だった対象は

➤HFrEF(EF≦35%)

➤心不全標準治療薬(RAS阻害薬,β遮断薬,MRA)を最大量もしくは最大耐用量用いても症状が残存している慢性心不全

➤HR≧75(洞調律)

であり,アウトカムは

➤心不全再入院を有意に抑制

➤心血管死を低減させる可能性あり

・欧米のガイドラインでの推奨は,上述のSHIFT試験に準じている

・心不全治療標準治療薬(β遮断薬,RAS阻害薬+MRA)を導入後もEF<35%

・洞調律HR≧70

・本邦のガイドライン(2017年改訂版)には,まだイバブラジンの推奨の記載なし

・導入時に心拍出量や血圧を下げにくく,むしろ血圧を上げることもあるため,β遮断薬やRAS阻害薬の忍容性が低い場合にも有用.

・副作用としては,特徴的な光視症/霧視のほか,頻度は低いが,心房細動などの不整脈を起こす可能性,を頭の片隅に入れておく

今回の話は以上になります.

本日もお疲れ様でした.