【代償機構や強心薬の考え方】循環動態の基礎➁【"敷かれたレール"と"銀河鉄道状態"】

前回,循環動態の基礎ということで,フランクスターリングの法則の導入的解説をしました.

(≫まだご覧になっていない方は,こちらをご覧ください.)

おさらいで,フランクスターリング曲線に,心係数(心拍出量)と肺動脈楔入圧(前負荷)にカットオフ値をつけて,4つのカテゴリーに分けたフォレスター分類がこちら.

ここに表現したようなフランクスターリング曲線は,比較的管理がしやすい心臓です.

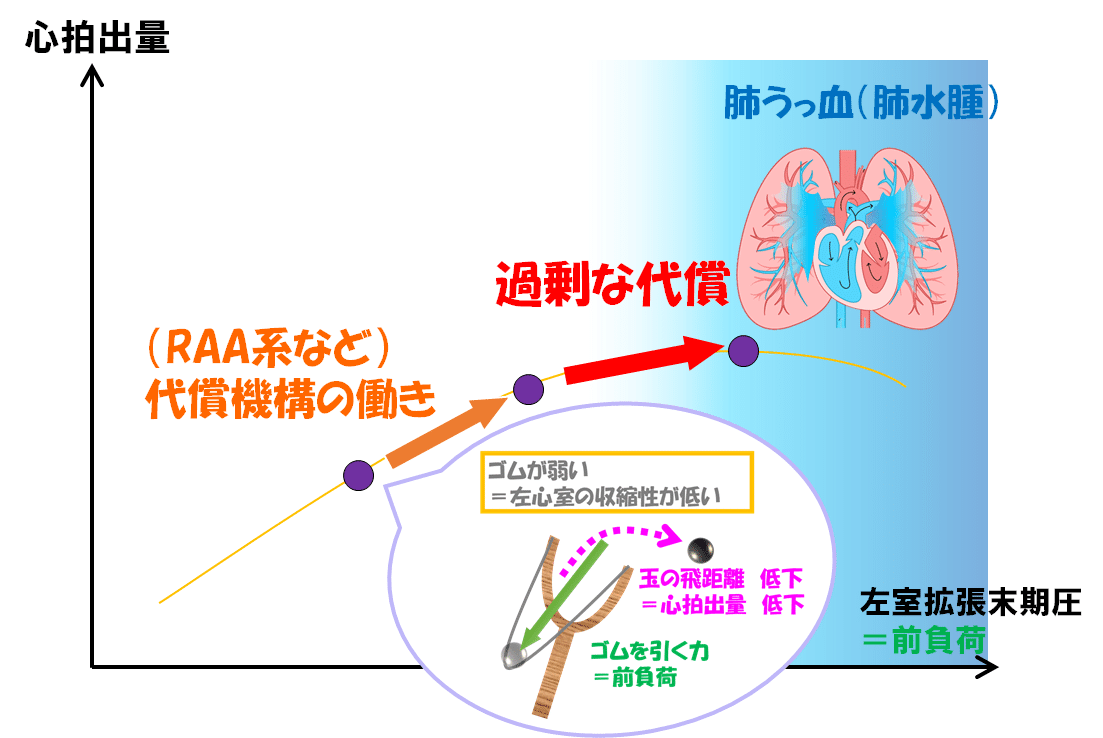

心不全が重症になればなるほど,フランクスターリング曲線は右下に移動していきます.

1.収縮能が低下するということ

まず,頻繁に心機能の指標として話題に上がる心収縮能に関して.

左室駆出率(EF)が代表的な指標ですが,EFが低下している心臓とは,フランクスターリングの法則にもとづくと,どのようなものか.

前回に引き続き,ゴムパチンコで説明します.「

収縮性が低いということは,弱々しいゴムをイメージしてください.

このように,同じだけゴムを引いても,通常のゴムと比べて,飛距離が出ないことが想像できませんか?

つまり,同じ前負荷でも,通常の心臓ほど,心拍出量が保てないわけです.

2.拡張能が低下するということ

次に,拡張能はどうでしょう.

心肥大などがあると拡張能は障害を受けますが,ゴムパチンコでいえば,分厚くてかた~いゴムと想像してください.

このように,同じ力でゴムを引こうとしても,硬いから引けないんです.

このときも,収縮能低下の時と同様に,飛距離が出ません.

フランクスターリングの曲線は,収縮能低下と同じシフトの仕方なので,割愛しますね.

3.心不全の代償機構とは

代表的な心機能障害である,収縮能低下,拡張能低下の説明をしました.

いずれも,前負荷が同じでも,通常の心臓に比して,思うように心拍出が出せない状態です.

では,どうすればいいでしょうか?

ゴムパチンコを想像してみてください.

ゴムが弱かったり,ゴムが硬かったりで,うまく飛距離が出ません.

そんなとき,あなたはゴムを引く力を強めませんか?

脱水の時(前回の記事の話)とは違いますよ?

別に,血管内が脱水でなかろうとも,心拍出が足りなければ,前負荷を増やすことが,理にかなっているわけです.

フランクスターリング曲線でいえば,こう.☟

前回記事の「脱水の話」でしたように,飲水や点滴による補液をしても前負荷は増えます.

しかし,心拍出が減った時,ヒトの身体は自動的に前負荷を上げようと働きます.

このような機能を,心不全の代償機構,といい,神経体液性因子とも呼ばれます.

具体的には,RAA系やADH系の亢進が,前負荷を増加させる代償機構に該当します.

注:代償機構には前負荷を上げる以外の作用もあります.前負荷の増加は,作用の1つです.

4.非代償性心不全と,その治療とは【心不全の破綻】

"心不全の治療"とは,

非代償性心不全を代償性の心不全にすること

と,以前の記事で解説しました.

つまり,"心不全の治療"とは,破綻してしまった代償機構を,適切な具合に調整することです.

では,"代償機構の破綻"とは,何でしょうか?

その代表例が,過剰な代償機構による過剰な前負荷です.

何も,心不全が破綻する人全員が,水をがぶ飲みしたり,塩分を大量に摂取しているわけではありません.

「代償機構が過剰すぎる」と言わざる負えない人も多く含まれるんです.

そんな人は,(ループ利尿薬などで)前負荷を直接軽減させるのもいいし,(RAS阻害薬やトルバプタンで)代償機構自体を抑制してあげることが,治療につながるわけです.

5.重症心不全とは【利尿薬とか使っても良くならない...そんな時は強心薬だ!】

ただ,前項でいったように,

「前負荷が過剰だ.よし,利尿薬を使えばOK!」

のように,単純に治療が完結しない心不全があります.

それが,重症心不全です.

例えば,EFが非常に低い心不全などは,このグラフのように,フランクスターリング曲線がかなり低くなります.

すると何が起きるか.

どれだけ前負荷をいじろうが,ほとんどの状態で,心係数が2.2を下回っていることに気づきませんか?

そして,どうにか心係数が2.2を越えたと思ったら,肺動脈楔入圧が高くて,うっ血状態です.

こんな状態で,

「うっ血した?よし,利尿薬だ!」

「血圧が下がった?よし,補液だ!」

とかやっていても,永久に良くなりません.

結局,前負荷の調整だけでは,敷かれたレールの上を行ったり来たりするだけだからです.

そんな状態を打開してくれるのが,強心薬です.

強心薬を使うと,フランクスターリング曲線が左上に移動します.

「銀河鉄道」状態です.

このように,重症心不全では,"敷かれたレール"の上だけで戦っても勝ち目がないので,強心薬や補助循環を用いることで,「銀河鉄道状態」にして,心不全を改善させていくわけです.

まとめ と 次回予告

今回は,フランクスターリング曲線の高さが変動することを解説しました.

言及した,収縮能低下や拡張能低下以外にも,弁膜症や頻脈・徐脈などでも同様にフランクスターリング曲線は右下にシフトします.

「弁膜症なら弁置換術」

「徐脈ならペースメーカー植え込み」

のように,原因を取り除ける場合は,それ最も単純明快な治療です.

しかし,多くの心不全は,原因を取り除くことができない,不治の病です.

そのため,代償性心不全と非代償性心不全を行ったり来たりする(≫この辺りの話はこの記事で解説しています)わけですが,

フランクスターリング曲線で考えた場合,代償機構が過剰になることで前負荷が過剰になった状態を調整するのが,心不全治療の一側面でした.

重症心不全では,フランクスターリング曲線がどの前負荷でも低い位置にありすぎて,どれだけ前負荷をいじっても,"敷かれたレールの上"では埒(らち)が明かなくなります.

その状態を解決するのが,強心薬や補助循環による「銀河鉄道状態」です.

ゆえに,(フランクスターリング曲線が低空飛行の)重症心不全では,強心薬や補助循環が必要になるということです.

今回の話は以上です.

次回はまだ考え中なのですが,心不全の破綻と改善を深掘るか,後負荷とCS1について深掘るか,迷っているとことなので,出たとこ勝負でお送りします.

本日もお疲れ様でした.