#仙フィルさんのエンタメ定期の感想が140字に収まるわけない定期

8月10日

『Zガンダム』『逆襲のシャア』の音楽を生で聴いてきました。

生オーケストラ故の解像度、立体感、情報量の怒涛。

“既存曲の初演”という矛盾を綿密なリハーサルと深い解釈を以てコンサートに仕上げる仙フィル様の技術とこのプロジェクトに掛ける気合いの入り用は『コードギアス』の際にも感激した次第でありましたが⋯

などと言っている間にもう140字。

Xなんぞでは到底スペースが足りないので、思う存分noteに書き散らかしたいと思います。

まず『逆襲のシャア』から行かせてください。

全日本人が最も好きな劇伴曲ランキング第1位のかの名曲。

好きなアニソンランキングに何度『Main Title』と書いて送ってやろうと思ったことか。

トレモロとハイハットに震える背筋、ファンファーレの瞬間に気を失わないように精一杯だった。

今回のスコアは数年前に書かれたスコアを再演されたそう。サウンドトラックの全楽曲(!?)という超贅沢オーケストラ体験。

恐らくはサウンドトラックのサウンドをそのまま生体験出来る事をコンセプトに制作されたスコアと思われ、シンセサイザー・PAを駆使し胡弓とソプラノサックスもフューチャーすることで、擦り切れるほど聴いたあのCDの音楽がそのまま目の前に出現する。

コンサートマスターとチェロトップの前に置かれたマイクで生音を収音しPAから出力、ストリングスセクション全体のホール共鳴と合わせて、収録した音源さながら音量バランスとストリングスの表現を現実世界に再現するシステム。

ファンファーレシーンの音量バランスや細かいフレーズの粒立ちが得られ、更にシンセサイザーと組み合わさった時の迫力が素晴らしい。『Neo Zion』『Swan』のリズムパート、ビオラ・チェロ・コントラバス・木管セクション・シンセサイザーがそれぞれの一体感と音像の分離を両立したまま音楽を掻き立てる。

CDには収まりきらない、コンサートホールだからこそ魅せられる情報量。

ソプラノサックスのソロが素晴らしすぎる。

脳内にあった『Quess Palaya』がそのまま再生された。完璧だった。『逆襲のシャア』がクラシックになった瞬間だった。

僕が思春期に恋をしたのはフォウ・ムラサメなのでこっから長いです。

今回演奏されたスコアは紛失されたはずの『交響組曲 Zガンダム』をバンダイナムコの倉庫から手書き譜を発掘し再編されたそう。

どう見てもマーク・ハミルです。

“『交響組曲 Zガンダム』の初演”に拘った経緯はパンフレットにも掲載されていたが、

・スコアの失われていた楽曲である事

・収録音源はある

・その原曲に当たるサウンドトラック版や、演奏実績の多い吹奏楽アレンジ版、ゲーム等の打ち込み音源の存在

まさに原典は失われたのに写本が複数ある状態。

『交響組曲』は聴いたことがなくても、アニメで聞いたことがある名曲の数々。しかしそれらはセリフと合わせてミックスされているだろう。テレビとヘッドホンと映画館とPSPでは聴こえる音も違う。

ゲームの打ち込み音源は担当者のアレンジメントと密接不可分な関係にある。

長生淳先生のアレンジはクセがすげぇ。

『コードギアス』の際のようにサウンドトラックを元に書き下ろすのでもなく、『吹奏楽版』のリビルドでもなく、あくまで『交響組曲』の再演に拘る。

1985年放送当時にサウンドトラックを“オーケストラ用に再編”し“録音したCD”だけが流通した『交響組曲 Zガンダム』を“初めて生演奏する“という問題の複雑さ。

さながら“19XX年版の『火の鳥』を再演”のように、特定のバージョンをターゲットにして再演するプロジェクトである、と考えるとプロのオーケストラが正にその専門家集団であることは疑い用もない。

しかしながら、あらゆる時期にあらゆるバージョンをあらゆる方法で視聴し、膨大な経験から確固たるイデアを持ったガンダムオタク達全員を納得させることができるのか。

杞憂だった。

原典主義と新解釈の完璧な融合。

クラシックとはこう扱うんだぞと、私めの目線に合わせて語ってくれた。

生オーケストラとCD音源ではどうしてもストリングスの音量に差が出てしまう。とりわけ三枝先生はストリングスをむちゃくちゃ動かした上で金管鳴らしまくるのが特色なので、『逆襲のシャア』の様にPAを駆使してバランスを取ると確かに“サウンドトラック通りの“バランスが再現できる。

ただ『Z』の演奏が目指すゴールはそこではなかった。”録音しか残っていないオーケストラ曲“を楽譜の発掘から取り掛かり、曲単体は知っているが交響組曲として(生で)聴いたことはないという聴衆に目掛けて“再演”する。

『交響組曲』のCD録音を再現するのか、それともサウンドトラック版を再現するのか、はたまたオーケストラ生演奏の迫力を最優先するのか。

生演奏が表現できる解像度の高さというものは僕の想定を遥かに超えていて、どれだけ管打楽器がかき鳴らそうとも、目の前にある以上確かに聴こえるビオラ・チェロ・コントラバスが、CD音源だけでは僕が認知できなかったオーケストレーションを顕現させる。

サウンドトラック版、もしくはゲームアレンジ等を聴き込み、「ストリングスは概ねオクターブユニゾンなんだろう」と思い込んでいた自分の愚かさを恥じた。

どの旋律を補強し、どのオブリガートを取り、どれだけの音量を出すか、細かく正確にオーケストレーションを構築する。

そして時にストリングスセクションに混ざる木管セクション。

そこから更に田村響さんのピアノが完璧なアンサンブルを構成する。ソロが素晴らしいのは当然、オーケストラと完全な一体感を持ってサウンドを形成する。

フルオーケストラのコンサートホールによる生演奏だけが唯一許された魔法「音の解像度」を完全にコントロールして『交響組曲』の再演に取り掛かっているのだ。

アゴーギク、だと⋯

指揮者が棒を振り上げ、『Z-ガンダムのテーマ』が始まる。

サウンドトラック版はこちら

一方で吹奏楽版はこちらで、少しテンポを遅く取っている。

また参考例として『ガンバスターマーチ』をここで紹介しておきたい。

このティンパニの数発でテンポが確定する緊張の瞬間。

『ガンバスターマーチ』はマーチと言っている以上このテンポであることは必然。ノリコが努力と根性でガンバスターを動かしてみせる名シーン。少女の高揚感と緊張感、心音が自身を鼓舞し、大人から次世代へと未来を託す。マーチであることがこれ以上ないシナジーを産んでいる。

では翻って『Z-GUNDAM』に適したテンポとは?この曲のメッセージとは、カミーユ・ビダンとは、Zガンダムとは何者なのか。

未来への希望と不安、大人への期待と絶望、異性への意識と離別、自由と責任、世界の矛盾を全て受け止めながら戦争しなければならない少年が作った、羽でもあり武器でもあり鎧でもあり蓑でもあるロボット兵器。

そのテーマ曲のテンポ定義が、このあと1時間続く組曲の解釈を示唆すると言っても過言ではない。

大阪市音がこのテンポを採用するのもわかる。一般的なガンダム・巨大ロボットのイメージに準ずれば、この曲の雄々しさを表現することを目指すだろう。

仙台フィルは違った。

『吹奏楽版』に近い、いやそれ以上にゆったりとしたテンポで始まるティンパニ。

「大迫力の生オーケストラコンサートに相応しいティンパニソロだ。竹内先生本当にバケモンだよなぁ~カッケェ〜くぅ~来てよかったぁ~」

そう思った瞬間自然とテンポが加速する。全く不自然さはない。テンポが上がっていることに気づけもしなかった。

気がついた時には金管楽器がサウンドトラックと同じテンポでファンファーレを鳴らしている。

あまりに自然なアゴーギクがティンパニだけでもたらされる。圧倒的なプロフェッショナルの技術。

長年抱いていた『Z-GUNDAM』というタイトルを冠する曲に感じていたしっくりこなさにようやく答えをもたらしてくれた。「この曲ちょっと元気すぎやしないか、カッコつけすぎやしないか、Zガンダムってカミーユってもっとこう漠然とした不安定さと戦ってるキャラクターなんじゃないか?」と。

たった2小節のたった16音だけでここまで表現できるのか。

あの日は竹内先生だけ異様に拍手が大きかった。

紺野先生何もんなんだ⋯

現役音大生にしてトロンボーン首席に就任した紺野先生。何もんなんだ⋯

トロンボーンの音色選択というのが本当に難しいもので、奏者によって、オーケストラによって、ジャンルによって、作曲家によって、時代によって全く異なる。当然録音環境によっても。

トランペットと組み合わせて、金管全体で、低音セクションと共に、あらゆるアンサンブル構成によって表情が変わる。

もちろん全てのシーンをたったひとつとびっきりの音色で演奏して、さながらロックバンドの様に「うちのバンドはこのサウンドなんだ!」と明示し、世界中から愛されているオーケストラもある。

時にトランペットとのユニゾン、時に金管セクション全体でのファンファーレ、時にトロンボーンセクション、時に低音セクションと、あらゆるフォーメーションでトロンボーンの出番があり、尚且つ前述の通り時代とルーツが複雑に絡み合った『交響組曲 Zガンダム』にどうアプローチするのか楽しみにしていた。

あらゆるシーンで巧みに音色を使い分けてアンサンブルを先導し、オーケストラ全体に色彩感をもたらしていた。

時にサントラ通りの音色と音量バランス、時にモダンで華やかなサウンド。

サントラ通りに聴きたいシーンと、モダンな音色のレンジでイメージを増強するシーンと、正確に音色を切り替え完璧な解釈をもたらす。

何もんなんだ⋯

平均律・純正律を初めて習った日のことを思い出す

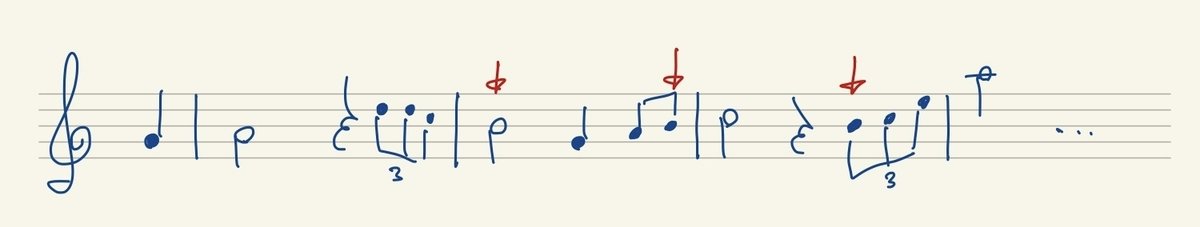

『Z-GUNDAM』のトランペット・トロンボーンのメロディにこの様なシーンがある。

ここに出てくる3箇所のシがどうもそれぞれ音程が違って聴こえる。

高校生の時に初めて平均律・純正律というものを習い、ふと聴き直したこの部分は「何かに合わせてこの音程を取った。」のか「メロディのニュアンスを優先してこの音程を取った。」のか「単にミスったのがそのまま収録された。」のか疑問だった。

その疑問を抱いたことを20年近く忘れていた。

この日思い出したのだ。

トランペット・トロンボーンがこの音程を完璧に再現していたから。

あの日忘れた宿題を思い出すと共に、回答が出来上がってしまった。

じゃあ弦楽器は埋もれていた?⋯否!

金管楽器が、打楽器がこれでもかと暴れ回る。

確かに“録音だったら”弦楽器が埋もれてしまう音量バランスかもしれない。

しかし生の演奏なら違う。目の前で唸る弦楽器の躍動が、空気を伝って肌を痺れさせる。

録音では決して表現不可能なサウンドのバランス感覚。

「この連譜練習したってどーせ金管に消されるもんねー」「ちょっとトロンボーンうるさいんですけどー」そうdisられた日々。

家に帰ってカーちゃんに相談したら「私の頃はこう言う課題曲があってね、同じことクラリネットの友達言ってたよ」と宥められた。

いつしか『星条旗』や『エルクンバンチェロ』の様に「木管の細かい音符をちゃんと聴かせたいならマイクが必須」と思い込んでいた。

なので『逆襲のシャア』のアプローチにも納得があった。

でも生演奏なのだから、そこに存在している以上聴こえない音があるわけがないのだ。

プロフェッショナル集団の圧倒的技術力によって演奏されるその“連譜”は、確かにそこに存在し、どれだけバックの音量が増えようとも聴こえてくる。

更に組曲が進行するにつれ、あろうことか弦楽器全体の音量が増していくのだ。

『Z-ガンダムのテーマ』『戦争と平和』は出番を譲っていたにすぎない、そう言わんばかりに『宇宙巡洋艦』のユニゾンメロディで分厚さを増し、組曲終盤にかけて鳴りが増していく。

『愛の協奏曲』、ピアノ独奏の圧倒的表現力にフォウ・ムラサメの時の涙を見るのも束の間、正にフルパワーとなったストリングスセクションが組曲の終盤へと畳み掛け、ラストは『Z-ガンダムのテーマ』以上の大音量で終演した。

初めて『交響組曲』をCDで聴いた時、正直(なんでこの構成なんだ?)と思っていた。なんなら『吹奏楽版』の方が良い構成だなと。

ただこの日、僕は『愛の協奏曲』が最後に来る意味の全てが理解できた。

プロプレイヤーが発揮する情報量を以て初めて完成される『Zガンダム』の悲哀。

その絶望への道程を丁寧に描写した全7楽章構成の組曲。

(逆説的に『吹奏楽版』が『新訳Z』を主題にしていることも理解される。)

いや、そうか、三枝先生は当時からプロオーケストラの生演奏を想定してこのスコアを準備していたんだな⋯

まとめ

生オーケストラによる解像度でサウンドトラックを再現してくれる“エンターテインメント定期”企画。

聴こえてなかった音が、見えてなかったメッセージが毎度見つかり本当に素晴らしい企画です。

皆さんもぜひ⋯

来年度は何やってくれるんかな⋯

マクロスとかトップとかもやって欲しいし、田中公平先生・菅野よう子先生・菅野祐悟先生・佐橋俊彦先生、みたいな作曲家特集!ってぇのも見たいな⋯

でも恐らく「バンダイナムコ独自IPの強化」をここ最近目指しているところからアイカツ!が来るんだろうと想像するに⋯

もしくは旧ナムコ作品か⋯アイマス・エースコンバット・テイルズ・塊魂⋯

塊魂いいな⋯塊魂がいいですよ⋯

5500字に及ぶ散文をここまで読んで頂き本当にありがとうございました。