共通テスト政治・経済―2023追試⑴―

今回は、2023(令和5)年度追・再試験「政治・経済」第1問を取り扱います。

問題編:第1問

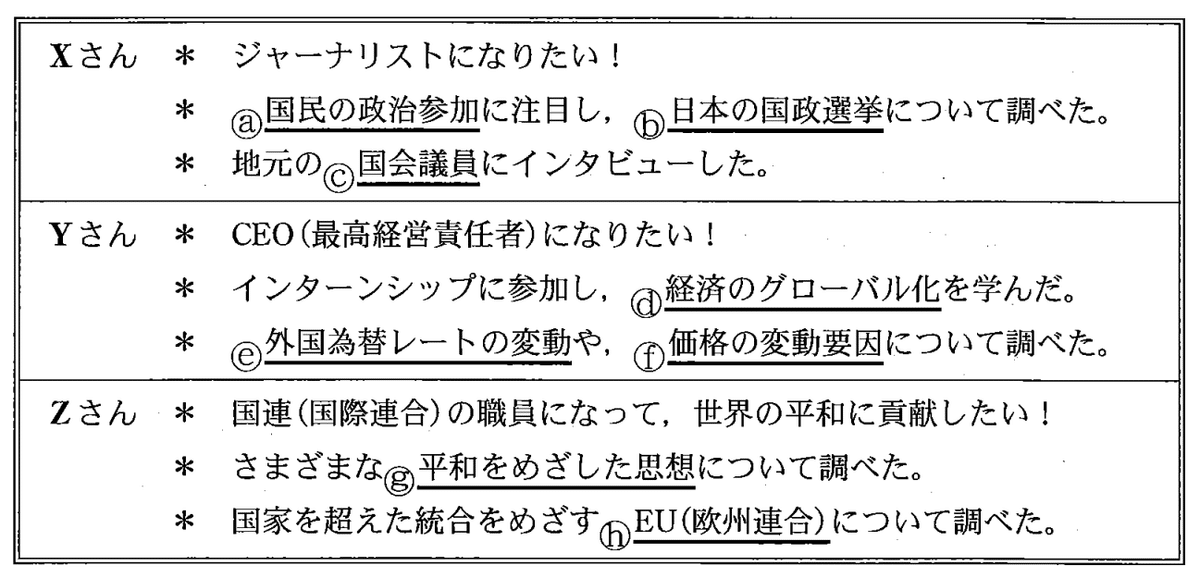

生徒X、生徒Y、生徒Zの将来の夢の実現に向けた活動が、テレビ局の番組で取り上げられた。次のメモは、番組の司会者Jが、生徒たちの夢と活動内容をまとめたものである。これに関して、後の問い(問1~8)に答えよ。(配点 26)

問1

生徒Xは、下線部ⓐについて番組で説明した。現在の日本における政治参加の制度に関する記述として最も適当なものを、次の①~④のうちから一つ選べ。[解答番号1]

憲法を改正するには、憲法改正案への賛否を問う国民投票において、その過半数の賛成が必要となる。

地方裁判所や高等裁判所の裁判官の罷免の可否を問う国民審査の制度では、投票者の多数が罷免を可とするとき、その裁判官は罷免される。

特定の地方公共団体のみに適用される特別法を制定するには、当該地方公共団体の住民投票で3分の2以上の多数による賛成が必要である。

地方自治法における直接請求権に関する手続では、首長の解職の請求は有権者の3分の1以上の署名を集めて内閣に対し行うことになっている。

問2

続いて、生徒Xは、下線部ⓑについて番組で説明した。次の図aは第44回の、後の図bは第45回の衆議院議員総選挙の結果をうけた衆議院議員の政党別の当選人数である。図aや図bの結果をもたらしたそれぞれの総選挙後の日本政治に関する後の記述ア~ウのうち、正しいものはどれか。当てはまる記述をすべて選び、その組合せとして最も適当なものを、後の①~⑦のうちから一つ選べ。[解答番号2]

ア 図aや図bの結果をもたらした衆議院議員総選挙後には、いずれも連立政権が成立した。

イ 図aの結果をもたらした衆議院議員総選挙後に、小泉純一郎内閣の下で郵政民営化法が制定された。

ウ 図bの結果をもたらした衆議院議員総選挙後に、細川護熙内閣の下で衆議院の選挙制度に小選挙区比例代表並立制が導入された。

ア

イ

ウ

アとイ

アとウ

イとウ

アとイとウ

問3

下線部ⓒに関連して、生徒Xは、2021年の常会(通常国会)に提出された法案を調べて次の表を作成し、立法過程での国会議員や政党の役割などについて司会者Jと話し合っている。後の会話文中の空欄[ ウ ]には、後の記述aかbのいずれかが当てはまる。表中の空欄[ ア ]・[ イ ]に当てはまる語句と空欄[ ウ ]に当てはまる記述との組合せとして最も適当なものを、後の①~④のうちから一つ選べ。[解答番号3]

X:表のような結果が生じるのは、議院内閣制であることと関連するとの見方もあるんですよね。

J:日本では、内閣提出法案は国会提出前に閣議決定されますし、さらに、閣議決定の前に与党が法案の内容について審査し了承する手続も慣例化していますね。

X:[ ウ ]との指摘があります。このことを踏まえると、与党議員は閣議決定の前段階で法案の内容に影響力を行使しやすくなるし、与党議員の賛成で法案は成立しやすくなると考えられます。政党における政策決定過程が国会での法案の審議や成立を左右する面もあるようです。

[ ウ ]に当てはまる記述

a 党首討論の導入で国会が議論の場として機能することをめざしている

b 与党審査と党議拘束がセットで機能している

ア―内閣 イ―議員 ウ―a

ア―内閣 イ―議員 ウ―b

ア―議員 イ―内閣 ウ―a

ア―議員 イ―内閣 ウ―b

問4

生徒Yは、下線部ⓓに関して学習したことを番組で紹介するために、次の原稿を作成した。原稿中の空欄[ ア ]~[ ウ ]に当てはまる語句の組合せとして正しいものを、後の①~⑧のうちから一つ選べ。[解答番号4]

【経済のグローバル化と企業への課税】

こんにちは! 本日は、経済のグローバル化が抱える課題に関して私が学習したことを紹介します。

国連は、[ ア ]について「資産を2ないしそれ以上の国において統括するすべての企業」と定義しています。このような企業には、[ イ ]と呼ばれる国・地域を利用して税を逃れていると指摘されるものもあります。

そこで、税率の国家間競争を防ぐためにも、OECD(経済協力開発機構)加盟国を中心とする国・地域の間で、法人税率の[ ウ ]の設定が合意されました。また、巨大IT企業に対する「デジタル課税」の導入についても合意されました。

ア 寡占企業 イ ヘッジファンド ウ 上 限

ア 寡占企業 イ ヘッジファンド ウ 下 限

ア 寡占企業 イ タックスヘイブン ウ 上 限

ア 寡占企業 イ タックスヘイブン ウ 下 限

ア 多国籍企業 イ ヘッジファンド ウ 上 限

ア 多国籍企業 イ ヘッジファンド ウ 下 限

ア 多国籍企業 イ タックスヘイブン ウ 上 限

ア 多国籍企業 イ タックスヘイブン ウ 下 限

問5

下線部ⓔに関連して、外貨準備が国の資産であることを知った生徒Yは、その増減の仕組みについて関心をもった。より詳しく調べてみたところ、日本の外貨準備は外国為替資金特別会計で管理されていることがわかった。そこでYは、学んだことをもとに番組で説明するため、次のメモを作成した。メモ中の空欄[ ア ]~[ ウ ]に当てはまる語句の組合せとして最も適当なものを、後の①~⑧のうちから一つ選べ。[解答番号5]

ア 増加 イ 増加 ウ 円高

ア 増加 イ 増加 ウ 円安

ア 増加 イ 減少 ウ 円高

ア 増加 イ 減少 ウ 円安

ア 減少 イ 増加 ウ 円高

ア 減少 イ 増加 ウ 円安

ア 減少 イ 減少 ウ 円高

ア 減少 イ 減少 ウ 円安

問6

生徒Yは、下線部ⓕについて番組で説明するため、次のメモを作成した。メモは、企業どうしが自由に競争している市場にあるものとして、ある企業の商品Aの価格を下落させる要因として考えられることをまとめたものである。メモ中の空欄[ ア ]~[ ウ ]に当てはまる語句の組合せとして最も適当なものを、後の①~⑧のうちから一つ選べ。[解答番号6]

ア 供給過多 イ 向 上 ウ 上 昇

ア 供給過多 イ 向 上 ウ 低 下

ア 供給過多 イ 低 下 ウ 上 昇

ア 供給過多 イ 低 下 ウ 低 下

ア 供給不足 イ 向 上 ウ 上 昇

ア 供給不足 イ 向 上 ウ 低 下

ア 供給不足 イ 低 下 ウ 上 昇

ア 供給不足 イ 低 下 ウ 低 下

問7

次に、生徒Zの活動に話題が移った。司会者Jが、下線部ⓖについて、Zに話を聞いている。次の会話文中の空欄[ ア ]には後の人名aかb、空欄[ イ ]には後の語句cかd、空欄[ ウ ]には後の記述eかfのいずれかが当てはまる。空欄[ ア ]~[ ウ ]に当てはまるものの組合せとして最も適当なものを、後の①~⑧のうちから一つ選べ。[解答番号7]

J:平和をめざした思想には、どのようなものがあるのですか。

Z:たとえば、18世紀に[ ア ]が著した『永久平和のために(永遠平和のために)』があります。その本では、平和のために諸国家による連合を設立する必要があると説かれていて、興味深かったです。

J:連合といえば、今は国連がありますよね。もちろん、当時と今とでは国際社会の状況が変わっているので、言葉の意味も異なるのでしょうね。

Z:そうですね。また、今日国連があるからといって、平和の実現に向けた課題が解決したわけではありません。

J:国連加盟国に対する武力攻撃が発生しても、安保理(安全保障理事会)が常任理事国間の利害対立によって機能不全に陥り、十分な役割を果たすことができないということが、先日ニュースでも取り上げられていましたよね。

Z:はい。安保理は、[ イ ]については九つの理事国の賛成で決定できますが、それ以外の決定にはすべての常任理事国を含む九つの理事国の賛成が必要です。このため、安保理は機能不全に陥ることがあります。そのような場合には、たとえば、[ ウ ]。

[ ア ]に当てはまる人名

a グロティウス(グロチウス)

b カント

[ イ ]に当てはまる語句

c 手続事項

d 実質事項

[ ウ ]に当てはまる記述

e 朝鮮戦争をきっかけとして採択された「平和のための結集」決議によれば、緊急特別総会での3分の2以上の加盟国の賛成によって、総会は平和維持のために必要な措置をとるよう勧告することができます

f 国際連合憲章によれば、加盟国は自国への武力攻撃がなくとも個別的自衛権の行使によって、他の加盟国に対する武力攻撃を実力で阻止することができます

ア―a イ―c ウ―e

ア―a イ―c ウ―f

ア―a イ―d ウ―e

ア―a イ―d ウ―f

ア―b イ―c ウ―e

ア―b イ―c ウ―f

ア―b イ―d ウ―e

ア―b イ―d ウ―f

問8

生徒Zは、司会者Jと話を続け、下線部ⓗに話題が移った。次の会話文中の空欄[ ア ]~[ ウ ]に当てはまる語句の組合せとして正しいものを、後の①~⑧のうちから一つ選べ。[解答番号8]

J:EUでは経済統合が進み、ユーロという共通通貨がありますよね。

Z:はい。でも、EU加盟国であってもユーロを導入するには条件があります。原則として、単年度の[ ア ]がGDPの3%以下など、条件を満たすことが必要です。

J:それは厳しいですね。ところで、EUの加盟国間には経済格差や、難民の受入れをめぐる意見の対立など、いろいろと課題もあるようですね。

Z:はい。たとえば、2004年に調印された欧州憲法条約(EU憲法条約)は発効しませんでした。しかし一方で、2009年にはEUの基本的な構造を定める[ イ ]条約が発効し、EUは域内の経済統合だけでなく、政治統合もめざしています。たとえば、この条約によって[ ウ ]が創設されました。EUのような、単一通貨や共通外交、共通市民権など、これまでの主権国家の枠組みを超えた試みはとても興味深いです。

ア 財政赤字 イ ニース ウ 欧州安定メカニズム(ESM)

ア 財政赤字 イ ニース ウ 欧州理事会常任議長(EU大統領)

ア 財政赤字 イ リスボン ウ 欧州安定メカニズム(ESM)

ア 財政赤字 イ リスボン ウ 欧州理事会常任議長(EU大統領)

ア 公的債務残高 イ ニース ウ 欧州安定メカニズム(ESM)

ア 公的債務残高 イ ニース ウ 欧州理事会常任議長(EU大統領)

ア 公的債務残高 イ リスボン ウ 欧州安定メカニズム(ESM)

ア 公的債務残高 イ リスボン ウ 欧州理事会常任議長(EU大統領)

所感

問1はセンター試験型。難易度も易しい。

問2は若干細かい知識が要求されており、日頃から政治に関心があれば解きやすいが、授業で習ったのみの人にとっては正文を全て判別するという形式も相まってやや難しい。

問3は政治の予備知識があれば一瞬で解け、なくても読解のみで対応できる。やや易しい。

問4も知識があれば一瞬で解け、なくても読解で十分対応できる。やや易しい。

問5は「外国為替資金特別会計」という耳慣れない言葉に面食らうかもしれないが、昨年数回行われた為替介入についての時事的な知識、あるいはそれがなくとも授業で習った為替に関する知識への理解が行き届いていれば解ける。標準的な問題。

問6は頭の中でそれぞれの状況をイメージすれば解ける。やや易しい。

問7はいかにもロシアによるウクライナ侵略を想起させる問題(特にJの3つ目の発言)。[ ア ]は簡単。[ イ ]については、昨年の追・再試験でも同種の知識を問う問題があったが、直接的に問うている分今回の方が簡単。[ ウ ]については、eの記述に関する知識が不足していても個別的自衛権と集団的自衛権を正しく区別できていればfが削れるので、比較的簡単。よって、やや易しい。

問8は[ ア ]がやや難しく、[ イ ]は標準的、[ ウ ]は知識がなくとも読解で一応対応可能。やや難しい。

解答編

問1

①について

正文。「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」(日本国憲法96条1項)という規定がある。

②について

誤文。「最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする」(憲法79条2項)とあるとおり、選択肢中「地方裁判所や高等裁判所」が「最高裁判所」の誤り。

③について

誤文。「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない」(憲法95条)とあるとおり、選択肢中「3分の2以上の多数」が「過半数」の誤り。

④について

誤文。「選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の3分の1(その総数が40万を超え80万以下の場合にあつてはその40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあつてはその80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる」(地方自治法81条1項)とあるとおり、選択肢中「内閣」が「選挙管理委員会」の誤り。

よって、正解は①。

問2

問題文から、図aと図bは連続した衆議院議員総選挙の結果であることが分かり、さらに、図bでは民主党が過半数を占めていることから、図bは2009年の政権交代が起こった選挙、図aはその1つ前の小泉政権下で行われたいわゆる郵政解散に伴う選挙の結果をそれぞれ示したものと推測できる。

アについて

正文。図aの選挙後に成立した第3次小泉内閣は自民・公明連立政権、図bの選挙後に成立した鳩山(由)内閣は民主・社会民主・国民新党の3党連立(民社国連立政権)であった。

イについて

正文。図aは、参議院本会議で郵政民営化関連法案が否決されたことに伴う解散総選挙の結果であり、この選挙後、郵政民営化法が成立した。

ウについて

誤文。前述のとおり図bの選挙後に成立したのは鳩山(由)内閣。なお、細川内閣は1993年の第40回衆議院議員総選挙の後。

よって、正解は④。

問3

ア・イについて

会話文中のXの2つ目の発言から、提出件数と成立件数がほぼ同数であるのは内閣提出法案、提出件数に比して成立件数が低いのは議員提出法案であると推測できる。

ウについて

同じくXの2つ目の発言から、与党審査において影響力を行使しやすい与党議員は、国会で法案に賛成する見込みが高いと読み取れる。この内容を含んだ記述はb。なお、aは国会内での議論の活性化を意図した記述であり、政党における政策決定過程と国会における法案の行方との関連を述べたものではない。

よって、正解は②。

問4

アについて

「資産を2ないしそれ以上の国において統括するすべての企業」という記述は、多国籍企業を指すと読み取れる。

イについて

「国・地域を利用して税を逃れている」という記述から、タックスヘイブンが当てはまると分かる。なお、ヘッジファンドとは、様々な取引手法を駆使して市場が上がっても下がっても利益を追求することを目的としたファンドのこと。

ウについて

「税率の国家間競争」とは、法人税率の引下げ競争を指すと推測できる。これを防ぐためには、法人税率の下限を国家間で設定することが有効であると考えられる。

よって、正解は⑧。

問5

アについて

メモより、政府短期証券の発行により円貨を調達し、外国為替市場における為替介入により円貨を売却し、外貨を購入するという流れ(これは円売り・外貨買い介入の場合)であることが読み取れ、外貨準備(資産)が増加していればそれだけ政府短期証券(負債)も増加しているという関係にあることが分かる。

イ・ウについて

前述のとおり、円売り・外貨買い介入の場合は政府短期証券の残高を増加させる。この介入は円高方向に急激な動きが見られた場合に行われるもの。円を売ることによって円の流通量を増やし、円高を抑えて円安方向にシフトさせることが目的。

よって、正解は①。

問6

アについて

一般に、原材料費(コスト)が下降すれば、その分価格を引き下げても元の利潤を確保できる。原材料が供給過多である(=有り余っている)のは、コスト下降の要因となり得る。

イについて

一般に、生産性が向上すると、生産費(コスト)が低下し、その分価格を引き下げても元の利潤が得られるので、供給曲線が下(右)にシフトする。つまり、均衡価格は下落し、均衡取引量は増加する。

ウについて

コーヒーと紅茶、リンゴとミカンのようにほぼ同様の効用が得られるような互いに競合関係にある財(代替財)について、一方の価格が低下すれば他方の需要が下降する(例えば、ミカンにとっての代替財であるリンゴの価格が低下すれば、リンゴを購入しようとする人が増え、ミカンを購入しようとする人が減る)。したがって、価格が低下しなかった方の財(この場合ミカン)の需要曲線が左(下)にシフトする。つまり、均衡価格は下落し、均衡取引量は増加する。

よって、正解は②。

問7

アについて

『永久平和のために』(1795年)で常備軍の廃止などを提唱したのは、カント。なお、グロティウスは、三十年戦争(1618~48年)の悲惨な状況を目の当たりにして『戦争と平和の法』(1625年)を著した。

イについて

常任・非常任の別を問わず、単純に9理事国の賛成があれば成立するのは、手続事項(例:理事会の開催時期・場所、議長の選任方法など)。なお、実質事項(例:侵略の認定、新規加盟国の勧告、加盟国の除名の勧告など)は、全ての常任理事国の同意を含む9理事国の賛成で成立するため、常任理事国が1か国でも反対すれば成立しない(拒否権)。

ウについて

朝鮮戦争(1950~53年)の処理をめぐって安保理が機能不全に陥ったことを受け、「平和のための結集」決議が採択。これに基づき、総会は、安保理の機能不全時において、必要な軍事的・非軍事的措置を加盟国に勧告できる。よって、eが正しい。なお、fは集団的自衛権についての説明。

よって、正解は⑤。

問8

アについて

EUは、加盟国に対する財政規律要件として、予算年次ごとの財政赤字をGDP比3%以内に抑えること、及び債務残高がGDP比60%を超えないことを定めている。

イについて

2009年に発効したのは、リスボン条約。なお、ニース条約は2003年に発効。

ウについて

リスボン条約では、EU大統領にあたる職として、欧州理事会(EU首脳会議)において常任議長(任期2年半、2期まで)を選出すること等が決められた。なお、欧州安定メカニズム(ESM)は、ギリシャの債務問題を契機に発足した欧州金融安定基金(EFSF)から移管される形で2012年に恒久機関として設立されたもの。

よって、正解は④。