その名はカフカ Disonance 9

2014年9月ブダペスト

まぶたを閉じたままでも、窓から陽の光が燦々と降りそそいでいるのが感じられる。つまり、既に日は高く、夜間勤務者でない限り、良識ある人間の起床時間というものはとっくに過ぎているということなのだろうな、と思いながら、ペーテルは寝返りを打った。それと同時に、室内にうっすらと人の気配を感じた。きっと自分はまだ半分夢の中にいるのだろう、昨日一緒に飲んだ連中はみんな楽しい奴らだったが、さすがに自分の住処にまで連れてきてしまうようなことはしない、僕は一人の時間を大切にしているんだ、そんなことをぼんやり考えながら、少しだけ、目を開けてみた。

ベッドの向かい側の壁にもたれるように、叔母が腕を組んで自分のほうを見つめながら立っているのが目に入った。

「ひどい夢だな……」

とつぶやいて、ペーテルは再び目を閉じた。レンカは別段、腹を立てた様子もなく

「夢じゃなくて現実だったら、歓迎してもらえるのかしら?」

と言った。

ペーテルは目を瞑ったまま

「ありえない」

とつぶやいてから、両目を見開くと

「ありえないよ、おばちゃん。どうやって入ったんだ、鍵はかけてあったはずだ」

と半ば叫ぶように言った。

「最近、教えてもらったの、入れないところに入る方法」

「教えてもらったって、誰に」

「……上司、かな」

「社長のおばちゃんに、なんで上司なんかがいるんだ」

ペーテルの言葉に、レンカは眉を上げると

「その様子だと、リエカから帰ってきた後も、お父さんに何の話も聞いてないのね。とにかく起きなさい、寝っ転がったままの人とは話しにくいわ」

と呆れたように言った。ペーテルはレンカに抵抗するように、更に深く布団の下に潜り込んだ。

「いやだ」

「何よそれ、今何時だと思ってるの」

「僕、寝る時は何も着ないことにしてるんだ。こんなうら若き青年の裸体が見たいなんて、おばちゃん、変態だな」

「そんな格好で寝て、火事でもあったらどうするのよ。……あなたみたいな若造の生っちょろい体なんて私、興味ないわよ」

「そうだよね、おばちゃんはオヤジ趣味だもんね」

レンカはペーテルを睨みつけてやろうとしたが、睨みの代わりに不覚にも笑みがこぼれた。最近どうも表情の調節が思ったようにはいかないわ、とレンカは心の中で自嘲気味に笑った。

ペーテルは得意げに

「僕、これからはアダムのおっちゃんのことを『アダム叔父』と呼ぶことにしたんだ」

とニヤニヤしながら言った。レンカはペーテルを見下ろしながら、この子は一体どこからこういった話を嗅ぎつけてくるのだろう、一番大事な話は全然カーロイに聞いてないみたいなのに、と呆れた。考えてみれば、当時高校生だったペーテルがレンカの事務所の場所を突き止めた手段も、未だに分からずじまいだった。

レンカは少しでもペーテルと目線の高さを近づけようと、側にあった椅子に腰を下ろした。坊ちゃん育ちのペーテルのことだから、一人暮らしの部屋なんて散らかり放題だろうと予想していたが、意外にも綺麗に片付けられた部屋に、レンカは心なしか嬉しくなった。

「けっこう片付いてるじゃない、部屋の中」

「ここではほとんど寝るだけなんだ。たいてい学校かバイトか遊んでるか、だからね、僕は」

「夏休み、どうして一回もこっちに顔出さなかったの?」

「……忙しかったんだ」

「どんなに忙しくても、いつも来てたじゃない、何か仕事させろって言いながら」

レンカはペーテルの返事を待ったが、ペーテルは何も言おうとしなかった。

「あなたがそんな状態じゃ、エミルが責任を感じるでしょう?」

そうレンカが言葉を続けると、ペーテルはレンカから目を逸らした。レンカは小さくため息をついて、膝の上に両肘をつき、ペーテルのほうへ身をかがめた。

「最初に私のところでバイトした時から、私たちのしていることは危険なことだって、分かっていたでしょう?それとも、分かってなかった?あなたはいつも遊んでるつもりだったかもしれないけど、本当は毎回すごく危ないことをしていたのよ。こういう仕事してると、想像もしてなかったような危険な目に遭うこともあれば、下手をすると、今回みたいに人が殺されるところを目撃してしまうこともあるの。でもね、いつまでもそれを引きずって、めそめそしてもらってちゃ、こっちも困るの」

「……違うんだ」

ペーテルのつぶやくように発せられた一言に、レンカは訝しげな顔をした。

「違うんだ。僕はあの男が殺されたことに、ビビってるんじゃない。そりゃ、あいつが殺られたのを見た時は、ショックだったよ?でもさ、あいつその前に、おばちゃんを殺そうとしたんだろ?……なんで、僕がやらなかったんだろうって、思ったんだ。おばちゃんを殺そうとする奴なんて、僕がもっといたぶって、これ以上ないくらい苦しめてやってから、あの世行きで良かったんだ。そう思ったら、情けなくなって、自分が許せなくなった」

レンカは呆気に取られたように暫くペーテルを見つめた後、滑り落ちるように椅子から降りて床に膝をつき、横になったままのペーテルの顔を覗き込んだ。

「ペトルシュ、私を思ってくれるその気持ちはとても嬉しいけど、人を殺したいだなんて、そんなことを考えては絶対に駄目よ。世の中には人を殺すことを何とも思わない人もいれば、それが楽しいと思う人もいる。訓練してそういう感覚に自分を麻痺させてしまった人間もいるわ。こんな言い方は語弊があるかもしれないけど、殺人なんて、そういう人たちに任せておけばいいの。あなたには、他にすごい才能があるじゃない。自分を、そんな他の人でもできることに無駄遣いしては駄目」

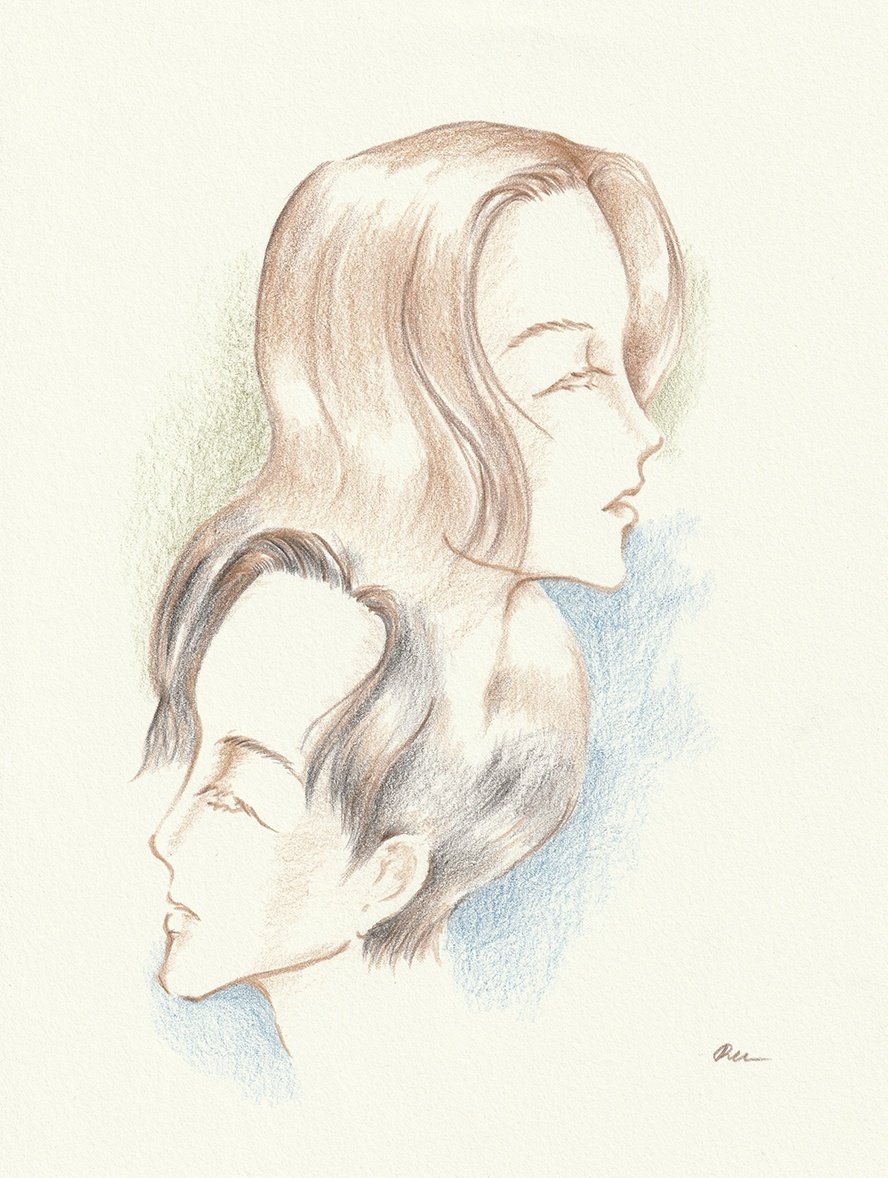

そう言うと、レンカはペーテルの父親譲りの黒髪を撫でた。この十年くらいでカーロイの髪も大分白いものが混ざるようになってきたが、昔はこのくらい真っ黒な髪だったな、とレンカはふと懐かしくなった。

ペーテルはレンカの表情を追いながら

「エミルも、人を殺すために訓練してるの?」

と聞いた。

「違うわ。私を……私と自分の身を守れるように、武器が使える人になってもらっただけ。こちらに危険が迫った場合の防衛の手段と、人を殺すことが目的の手段とでは、全然次元が違う話なの」

「でも、おばちゃんに危害を加えようとする奴が出てきたら、おばちゃんに命の危険が迫ったら、エミルはそいつを殺すの?」

「そういうことに……なるでしょうね」

普段あまり深く考えないようにしようとしていることを聞かれ、レンカはまた少し心が波打ったのを感じた。

「もし、エミルに危険が迫ったら、おばちゃんもエミルを攻撃してる奴を殺す?」

「私には、人を殺せる技術がないわ」

「いざとなったら技術も何もないよ、石をぶつけても、棒で殴っても、人は死ぬよ?」

「……きっと、やるでしょうね。エミルでも、あなたでも、アダムでも、敵対者を殺すしか救う手段がないとしたら」

「アダム叔父は、無敵っぽいけど」

そう言ってペーテルはやっと笑顔になると、布団の下から両腕を出してレンカの首に抱きついた。レンカもペーテルの背中に腕を回した。

「おばちゃん、少し髪が伸びたね」

「暫く切るのをやめてるの。大学を卒業するまではもうちょっと長くしてたなって思ったら、懐かしくなって」

「今日のおばちゃんは、何だか昔のおばちゃんみたいだ。なんか嬉しい」

レンカはペーテルを勇気づけるかのように一瞬だけ強く抱きしめると、自分の首に巻き付いていた彼の両腕を優しくほどき、はだけた肩に布団をかけ直してやった。

「私、今日は時間がないの。出張の途中で寄り道してるだけだから。とにかくお父さんのところに行きなさい。そして聞くべき話を聞いて来なさい。私じゃ、あなたにどこまで話したらいいのかの判断はつかないから」

そう言いながら、レンカはカーロイの「君たちは私に対する態度がとてもよく似ている」という言葉を思い出していた。きっとその通りなんだろうな、と思う。レンカもペーテルも、カーロイの前で失敗したくない。自分の未熟な部分をさらけ出したくなくて、背伸びをしてしまう。だから、なかなか聞きたいことも聞けない。そして二人とも、カーロイに自分たちの知らない一面があったらどうしよう、と怖れているのだ。そのまま、自分たちの思い描いた理想のカーロイでいて欲しい、心のどこかでそんなことを願っている。

レンカは

「お父さんの話を聞いた後でも、まだ私のために何かしたいと思ったら、またプラハにいらっしゃい」

と付け加えると、立ち上がってドアのほうへ向かった。

ペーテルはレンカの背中に向かって

「今月の父さんの誕生日のお祝いには、来るの?」

と聞いた。レンカは立ち止まって顔だけペーテルのほうへ向けると

「いいえ」

と返した。

「どうして?今度父さん、五十になるんだよ?十年前より、もっと大きなお祭りになるよ」

「私、招待されてないの」

レンカの返事に、ペーテルはどう反応したらいいのか分からなかった。

「お祝いはお父さんに、自分で直接伝えるわ。パーティーに参加するだけがお祝いの気持ちの表現方法ではないでしょう?」

「今日は、父さんに会っていくの?」

「今日はもう時間がないから、会えないわね」

ペーテルは今度も、返すべき言葉が見つからなかった。ペーテルは、叔母が今までどんなに時間がなくても、どんな小さな機会も逃さず父に会おうとしていたことを知っていた。

レンカは「じゃあね、さっさと起きるのよ」と言って一度大きく微笑むと、部屋から出ていった。

レンカは玄関のドアを外から施錠して、「開けるよりも閉める方が難しいな。鍵穴を壊さなかったのならいいけど」と自分の覚えたての技術に苦笑した。それから一つ深呼吸をして、建物の出口へ続く階段に向かって歩き始めた。

カーロイには今日は時間がないから会わない。その言葉に嘘はないし、意地を張っているわけでもない。つい数ヶ月前まで、レンカはカーロイに会う必要があるから、会わないと自分の心が渇いてしまうから、という理由で会っていた。しかし、そんなのはおかしいと、自分がカーロイから必要なものを吸収するためだけに会うのは何かが間違っていると、最近になって気が付いた。それと同時に、今の自分は既にカーロイというオアシスを必要としていないことにも気が付いた。それなら、無理せず会える時に、お互いが会いたいと思う時に会えばいい。きっとカーロイも、今まではレンカに"会ってあげている"感覚が強かったのではないか。今度会う時は自分はカーロイと対等な立場なんだ、と思うだけで、レンカは嬉しくなった。

レンカは改めて腕時計で時間を確かめ、無理を言って許してもらった寄り道だったのだから、乗るべき飛行機には絶対遅れてはいけないな、と歩調を速めた。

【地図】