数字と言葉を行き来するセンスを身につけよう

調査会社から事業会社に移った頃、「データを見るのが怖い」と思っていた時期がありました。リサーチャー職なのに「何も見つからなかったらどうしよう」という不安と常に隣り合わせでした。データを納品する仕事からデータで提案する仕事に変わった時です。

そんな自分がコンサルや代理店の人でもないのに、いつの間にか個人でマーケティングリサーチのテーマで本を書けるほど成長することができたきっかけが、「数字と言葉を行き来するセンス」を手に入れたことでした。いわゆる定量情報→定性情報への翻訳です。

これができるようになると、「数字はそうなっているんで」と突っぱねたり、「数字からはそれ以上わかりません」とお手上げ状態になったりすることが無くなります。「なぜこの数字なのか」を言語化できるので、「どう動けばよいか」の方針を示せるからです。

そこでこの記事では、多くの人が触れるファクトの代表例である「金額・頻度・回数」を考察する時の勘所を通じて、数字(定量ファクト)を言葉(定性ロジック)に置き換える技術をお伝えします。皆さんが今後基礎データを見る時に参考になったら嬉しいです。

--------------------------

▼ 利用金額→「欲求のレベル・悩みの程度」

★価格帯に対応するサービスメニューからニーズの度合いを知る

「利用金額」からは、「欲求のレベル・悩みの程度」を知ることができます。利用金額の結果を見た時に、単に金額が「高い」「低い」という分析で終わらせてはいけません。回答で得る価格帯に対応するサービスメニューを突きとめ、お客様のニーズを明らかにしていきましょう。

アンケート質問では、利用価格帯の選択肢を並べ、「商品・サービスでは1回あたりどれくらいの金額で利用していますか」と、平均利用金額を単一回答で尋ねます。

分析サンプルを見てみましょう。たとえば、マッサージ治療の場合。

Q:利用金額(もみほぐしメニュー)→「3,000円~5,000円」=メンテナンスレベル

Q:利用金額(全身整体メニュー)→「10,000円~12,000円」=オーナー施術レベル

このような結果であれば、低単価帯の選択肢からは「とりあえずリフレッシュできればそれでいい」というニーズ(欲求のレベル)が、高単価帯の選択肢からは「症状を確実に改善したい」というニーズ(悩みの程度)が、それぞれお客様のインサイトとして見えてきます。

分析のポイントは、あなたが担当する商材において、各価格帯の選択肢が持っている欲求のレベル・悩みの程度を理解することです。利用単価に対応したメニューを再編成することで、営業活動をとても効率的に進めることができます。

※なお、見本の質問では1,000円刻みのモデル選択肢を用意しましたが、皆さんが扱う商品・サービスのプライスに合わせて、中心価格帯を細かく刻むようにしてください。もし食雑貨を中心にした店であれば、1,000円以下の選択肢として、150円・300円・500円・700円など小幅な選択肢が必要になります。担当するジャンル・カテゴリに特有のプライスレンジを把握しておくようにしましょう。

--------------------------

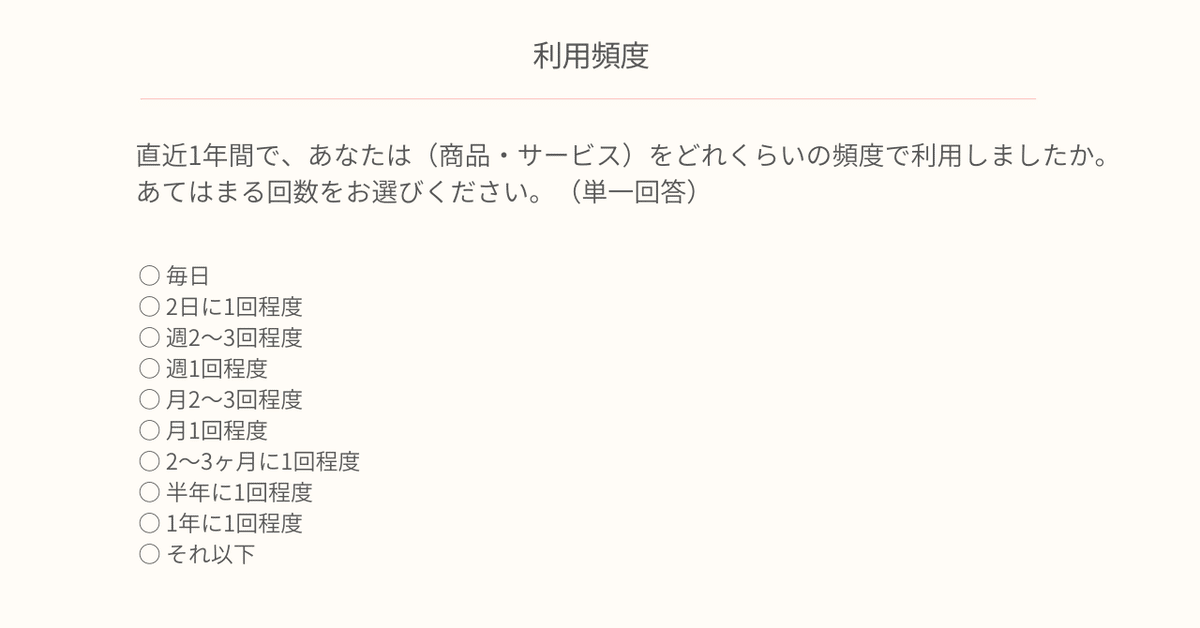

▼ 利用頻度→「悩みの周期・消費量の間隔」

★頻度に対応する利用シーンからお客様のライフサイクルを知る

「利用頻度」からは、「悩みの周期・消費量の間隔」を知ることができます。利用頻度の結果を見た時に、単に頻度が「長い」「短い」という分析で終わらせてはいけません。回答内容からお客様のライフサイクルを推測していくことが大事です。

アンケート質問では、利用頻度の選択肢を並べ、「直近1年間で商品・サービスをどれくらいの頻度で利用していますか」と、年間利用頻度を単一回答で尋ねます。

分析サンプルを見てみましょう。たとえば、ヘアサロン施術・ヘアケア物販の場合。

Q:利用頻度(縮毛矯正メニュー)→「2~3ヶ月に1回程度」

Q:利用頻度(トリートメント剤)→「半年に1回程度」

このような結果であれば、サービス消費の選択肢からはパーマが取れてくるライフサイクル(悩みの周期)が、物販の選択肢からはストックが切れてくるライフサイクル(消費量の間隔)が、それぞれ見えてきます。

分析のポイントは、あなたが担当する商材において、各選択肢が持っている周期・間隔の意味合いを理解することです。利用頻度に対応した最適なアプローチを取ることで、販促プロモーションをとても効率的に進めることができます。

※なお、頻度の質問は自由回答を追加して根拠となっているタイミングを尋ねると、「縮毛矯正→梅雨前」(シーズナリティー)・「年末年始のイベント前」(特定条件)など、商品・サービスに特有の周期がさらにわかりやすくなります。ニーズが無い時期に需要を掘り起こすのはとてもパワーがかかるので、お客様の中にある計画性・定期性を確実につかんでいきましょう。

--------------------------

▼ 利用回数→「ブランドロイヤルティ・消費のバリエーション」

★回数に対応する行動ロジックからお客様の消費パターンを知る

「利用回数」からは、「ブランドロイヤルティ・消費のバリエーション」を知ることができます。利用回数の結果を見た時に、単に回数が「多い」「少ない」という分析で終わらせてはいけません。回数の根拠となる行動ロジックを推測していくことが大事です。

アンケート質問では、利用回数の選択肢を並べ、「直近1年間で商品・サービスを何回利用しましたか」と、年間利用回数を単一回答で尋ねます。

分析サンプルを見てみましょう。たとえば、スポーツ観戦・行楽レジャーの場合。

Q:利用回数(野球観戦)→「年6回」

Q:利用回数(水族館)→「年3回」

このような結果であれば、野球観戦の例からはシーズン中は月1で応援に行くほどの熱中ぶり(ブランドロイヤルティ)が、水族館の例では年間パスで親子や友人の家族とお出かけに行くような利用方法(消費のバリエーション)が、それぞれ行動ロジックとして見えてきます。

分析のポイントは、あなたが担当する商材において、各選択肢が持っている熱量・規則性を理解することです。利用回数を意図した商品・メニューをつくりこむことで、商品開発を有利に進めることができます。

※なお、見本の質問における商品・サービスの利用期間は「年間」にしていますが、もちろんあなたの担当商材の特性によって、任意の期間(コンビニのように接触頻度が高い業態の場合は「週間」)、生涯の累計(引っ越しのように回数が限られる業態の場合は「累計」)に変えてみてください。

━━━━━━━━━━━━━

▼ まとめ

<定量ファクトを定性ロジックに翻訳する>

・利用金額→「欲求のレベル・悩みの程度」

・利用頻度→「悩みの周期・消費量の間隔」

・利用回数→「ブランドロイヤルティ・消費のバリエーション」

--------------------------

▼ 新刊『新・箇条書き思考』発売のお知らせ

この記事で触れてきた「数字と言葉の使い方」について、12月発売の新刊『新・箇条書き思考』で紹介しています。定量・定性のマーケティング的なセンスを磨くだけでなく、より文章や資料の中で数字と言葉を活かす方法を身につけたい方は、こちらをご覧ください。

※本はもちろんオンライン書店でも取扱いがあるのですが、もしお時間が取れる方は、ぜひお近くの書店に足を運んでみてください。新刊が優先的に展開されるのは基本的に新刊の期間だけなので、リアルの場でその瞬間に立ち会っていただけたらとても嬉しいです。

/

— ジェイ@事業開発セールス / Rockets CSO (@junta_suzuki) December 11, 2020

本日発売「新・箇条書き思考」

僕のツイートも掲載してます!

\

箇条書きは僕の言語化の土台。

まずは箇条書きから入る。

要チェックです!@diisuket #箇条書き思考 pic.twitter.com/dPg968LfFC

菅原さん @diisuket の新・ #箇条書き思考 、神保町の三省堂書店で発見しました👏🏻読むぞ読むぞ~! pic.twitter.com/u1dntEUyXx

— 北村有 | 偏愛ライター (@yuu_uu_) December 12, 2020

菅原大介さん @diisuket の書籍『新・箇条書き思考』を発見!

— 河原塚 徹@本とボードゲームが好きなマーケター (@passionhack) December 12, 2020

周囲の顔ぶれが面白い! pic.twitter.com/RJW6zmKdpC

紀伊國屋書店 横浜店。

— 菅原大介|リサーチャー (@diisuket) December 12, 2020

夏からロングセラーの『9割捨てて10倍伝わる要約力』

『書くのがしんどい』に挟んで並べてくださっている😭

縦書きの題字が文章術テーマの連想にぴったり👍

カバーはtobufuneさんによる装丁です✨

書店に行くと本の位置づけがわかって勉強になる。#箇条書き思考 pic.twitter.com/12mSydkwAF

菅原さん @diisuket の新著 新 箇条書き思考の本が池袋東武ビジネス書コーナーにあったのでゲットしました😋✨ pic.twitter.com/6btxM5ehp6

— 徳田祐希(海外BtoBマーケティング/越境EC/shopify) (@yukimeru0305) December 13, 2020

お友達(というか頼りになる先輩)の菅原さん@diisuketの新著を紀伊国屋書店新宿本店にてゲット!

— 山口健太 (@kaishoku123) December 13, 2020

「思考」に活かすのはもちろん、実用的な部分では、分かりやすい文章を書きたい人にも、オススメの内容になってるな〜という印象!要点を絞るとかが苦手な人にぜひ読んでほしい。 pic.twitter.com/hgkevZgX7D

--------------------------

▼ 出版記念イベントのお知らせ

本の発売記念イベントを青山ブックセンター本店で行います!!

私から発売記念のご挨拶として本の内容と制作秘話をお話するほか、ビジネス系noteで人気のクリエイター、高林勇秀さん(ナイル株式会社勤務・ウェブ編集者)、佐藤政也さん(GCストーリー株式会社勤務・インハウスエディター)のおふたりをゲストに招き、出版・編集・取材・広報などのテーマでクロストークを行います。

基本は読者向けの内容ですが、年末に青山・お店に外出予定があったり、話のテーマの方に関心がある方もご参加いただけます。読者の皆さんは事前に本の内容を読んでおくと、ゲストの話を通じてさらに実践的なヒントを得られます。当日忘れずにお持ちくださいね!(書店でも当日、他の文章術テーマの本と共に取り扱っています)

【『新・箇条書き思考』刊行記念】ビジネス書著者×ウェブ編集者×インハウスエディター座談会

菅原大介×高林勇秀×佐藤政也トークイベント

2020/12/21 (月) 19:00~20:30 @青山ブックセンター本店内・大教室

※オンライン配信の予定は今のところありません。

--------------------------

アンケート・インタビューをはじめ、各種調査のコツをTwitterでつぶやいています!

(noteや本の感想、嬉しいです)

\本日発売!新刊『新・箇条書き思考』/

— 菅原大介|リサーチャー (@diisuket) December 11, 2020

速く、的確に伝わる箇条書きのコツを、ふだんの会議資料・ノート・チャット・SNSを想定して紹介。文の形式より情報の中身に焦点を当てて、年間1000ページのレポートサマリで培ったリサーチャーの表現技法を披露しています。書店で見かけたら🙏→ #箇条書き思考 pic.twitter.com/wKdx27Tr7i

#マーケットをつくるリサーチ

— 菅原大介|リサーチャー (@diisuket) December 9, 2020

数字の意味合いを言葉で伝えられるよう、

定量ファクトを定性ロジックに翻訳する。

なぜ現在の状況なのか?今後どう動けばよいか?

―それは数字と言葉を行き来することでわかる。

新刊『新・ #箇条書き思考』でも

非マーケティング職向けに

平易な例を紹介しています☝️ pic.twitter.com/lIz9yHDgTD

いいなと思ったら応援しよう!