紙の利用券はもうやめたい!~周防大島町“マイナンバーカード”を活用したタクシーの福祉利用券のデジタル化~

こんにちは。デジテック for YAMAGUCHI 運営事務局のたかポンです。

昨年12月、健康保険証がマイナンバーカードを基本とする仕組み(マイナ保険証)へ移行し、現行の健康保険証は新規発行されなくなりました。

病院に行っても、多くの人がマイナンバーカードを提示(機械で読み取り)されていますが、やり方に手間取っている人もちらほら見かけます。

また、希望する方は今年の3月から、免許証に代わり、免許情報の記録されたマイナンバーカードを所有することが可能となります。

私は、マイナンバーカードが交付されるようになった平成28年からカードを所有しておりますが、制度当初は公的身分証なのにどこでも使用できなかった記憶があります(本人確認で提示しても、免許証や保険証の提示を求められる)。

それから約10年、マイナンバーカードの保有率は昨年12月末時点で約8割にまで達しており、このままいろいろなことがカード1枚でできるようになるとより便利になりますね。

さて、今回はそんなマイナンバーカードをタクシーの福祉利用券として使用する取り組みを周防大島町と行っていますので紹介させていただきます!

周防大島町の課題

~スマホが苦手なひとも、とり残さない!紙の利用券のデジタル化を一緒にチャレンジしたい~

周防大島町では、80歳以上の高齢の方や障害をお持ちの方等に、タクシーの初乗り運賃を補助する福祉タクシー利用券制度を行っています。

一人年間24枚(透析者48枚)を交付しており、町全体で1,000人以上の方に毎年交付しています。

現在、このタクシー利用券は紙で配布しているので、

① 利用したい人は、毎年全員が役場に出向いて申請しなければならない

② タクシー事業者は、毎月紙の利用券の枚数を数え、役場に持参して請求しなければならない

③ 行政は、毎年申請者全員分の印刷と郵送、毎月利用券を集計してデータ入力や支払処理、さらに、利用者が利用券を紛失した場合、利用回数を確認して残りの枚数を再発行して郵送

以上のような様々な手間が発生しています。

全ての関係者に負担がかかっている現状を打破したいと本チャレンジに申し込まれました。

この課題に対して、愛知県の株式会社中部電力が手を挙げてくださり、協働して課題解決に取り組むこととなりました!

「一歩先を行く総合エネルギー企業グループ」中部電力株式会社

中部電力と言えば、中部地方における総合エネルギー企業ですが、近年は送配電事業や販売事業を分社化するなど、ビジネスモデルの変革や事業領域の拡大に取り組まれています。

近年はDXにも注力されており、昨年度は愛知県幸田町において、グループ会社である中電クラビス株式会社がICカードを活用したタクシー料金助成制度の実証を愛知県スマートシティモデル事業の一環で実施しました。

今回は、これまでの実証等で得られた知見を活用するとともに、マイナンバーカードの公的個人認証機能を用いることとし、公的個人認証サービスにおけるプラットフォーム事業者であるポケットサイン株式会社を含めた3社体制で応募されました。

具体的な実証内容

今回の実証実験は、周防大島町在住の80歳以上の方約20名と、町内のタクシー事業者2社の協力のもとに行います。

まず、各利用者(モニター)が、自身のスマートフォンに専用アプリ「ポケットサイン」をインストールし、そのアプリに、マイナンバーカードを登録します。

次に、アプリにタクシー利用券のミニアプリをダウンロードし、そのミニアプリからタクシー利用券を申請し、行政側が申請を許可することで、利用券が個人に付与されます。

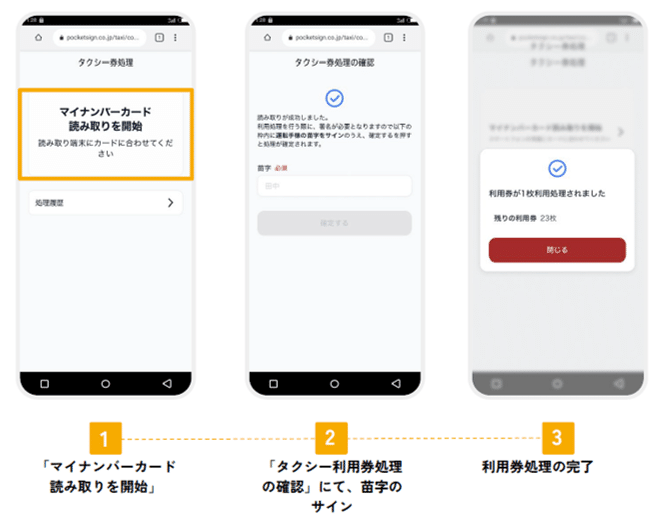

利用券を使用する際は、

① タクシー乗車時にマイナンバーカードを提示して、タクシー事業者が端末で読み取る

② モニターが自身のスマホで、アプリを用いてタクシー内の2次元コードを読み取る

いずれかの方法で、タクシー利用券を使用することができます。

最後に、タクシー事業者は管理システムを用いて利用実績を確認し、町へ請求します。

上記の内容で、1月17日(金)からら2月14日(金)までの約1か月間実証実験を行うことになりました。

モニター向け説明会の開催

実証実験に先立ち、モニター向けの説明会を1月14日(火)に開催しました。

ご自身のスマホで登録することもできますが、今回の参加者はほぼ全員がスマホをお持ちでなかったので、こちらで準備したスマホを使い、マイナンバーカードへの利用券の付与を行いました。

参加者からは、スマホの操作方法が難しい、よくわからないといった声が多く聞こえましたが、実際にタクシー乗者の際にスマホを操作する必要はない旨説明があると、ほっとされていました。

一度登録してしまえば、使用する際は自分のマイナンバーカードを提示するだけですし、運転手に確認すれば残りの利用回数もわかります。

また、毎年の申請も不要になるので、利用者も行政も負担が軽減されますね!

実証実験の期間はまだ途中ですが、1週間たった時点では、数名の方の利用が確認できましたし、利用の仕方がわからないと言った問い合わせもないそうです。

実証実験の結果は、3月の取組報告会をお待ちください!

最後に

少し話はそれますが、モニター向け説明会と同日、山口県知事が県内のいろいろなところを訪問して意見交換を行う「元気創出!どこでもトーク(現場でトーク)」が周防大島町で開催され、「中山間地域等におけるデジタル技術を活用した課題解決」をテーマに地元の方と意見交換が行われました。

本取り組みはもちろんのこと、他に周防大島町で取り組まれている、LINEWORKSを活用した施設間の情報連携体制の構築、マルチタスク車両を活用した遠隔診療や出張行政サービス、LINE上で様々な手続きが可能なスマホ役場やARやVRの技術を活用した観光案内など様々なデジタルの取組が紹介されました。

村岡知事は「県民の皆さまが、デジタルの力で生活が便利になったことを実感し、いつまでも住み続けたいと思っていただけるような地域課題の解決に向けたデジタル活用に取り組んでいきます」と述べられていました。

高齢化率が55%を超える周防大島町においては、従来の整備や課題解決の方法では、人材不足やコストの問題などで対応が難しい状況となっています。

そのため、最新のデジタル技術等を活用して、今までできなかったことをできるようにチャレンジしていく。

そんなことに必死に挑戦する周防大島町の職員さんを見て、ともに頑張っていきたいなと思いました。