コピーライティングについて

広告を作成するときって

テキストを考えますよね?

テキストって画像に勝るとも劣らないくらい重要なのですが

なかなか思いつかない、筆が進まない、という経験はありませんか?

このnoteはそんな人のために

基本的なことを簡単にまとめてみた!

という記事になります。

まず、大前提について書いています。

次に、広告コピーで使える心得のようなものを凝縮してます!

ここまででも

だいぶコピーは進化するかと思いますが興味がある人向けに、

広告コピーに限らずコピーライティング全体のお話もできればと思います。

(書いてから振り返るとここの割合が結構ボリューミーになってしまった)

◆大前提

マーケティングスキルが重要

前提として、コピーライティングはマーケティングスキルの上に成り立つものです。

なのでマーケティングについての知識はある程度蓄積して

自分の武器として使える必要があります。

◆コピーライティングとは

○言葉

人は「影響」によって物事を判断し、行動します。

そしてその「影響」は、「感情」の動きによって表面化されます。

少し脱線しますが

「感情」というキーワードがコピーライティングではポイントです。

「人は感情でモノを買い、論理で正当化する」

というフレーズがあるように、

『感情を動かす』というのはコピーにおいて非常に重要なのです。

閑話休題

そんな「影響」を意図して人に与えられるもの

それが「言葉」です

「言葉」によって人に強い「影響」を与えるスキル、

それがコピーライティングということです。

◆誰でも簡単に「反応が取れる」コピーが書ける方法

いきなりぶっちゃけます

コピーの業界でよく言われるのが以下3つ

①TTP(徹底的にパクる)※オマージュ

②TTY(徹底的にやる)

③「守破離」の法則

②と③については言葉通りなので

ここでは最初の「TTP」について掘り下げます。

○TTP(徹底的にパクる)

世の中にはコピーが溢れかえってますよね。

なので、「これは新しい!」というアイデアってほとんどないんです。

他の誰かがどこかで必ずやってます。

新しい表現やコピーをゼロから考えるより

既に反応が取れているコピーをパクりましょう。

但し、これは

『文章をそのままコピペ』するということではないです。

「本質を理解して真似る」、ということ。

「売れているものの本質をパクれば売れる。

分解して深堀りする。すると本質が出てくる」

という言葉があります。

本質を真似るということが重要。

下記2つは絶対にやってはいけません。

・同業種の事例をパクる

・文章をそのままコピペする(上でも言いました)

では、具体的にどうパクるか?

例えば英会話スクールの広告を作成するとします。

リサーチのときにスポーツジムの広告で

「たった2ヶ月で、理想の体型に」

という広告を見たとしましょう。

この本質は「2ヶ月という短期間で成果を出せる」というところです。

これを上手く活用して

「たった2ヶ月で、海外のカフェで流暢に注文が出来るように!」

とか

「スクールに入り2ヶ月。異国の地で自然と会話が弾むまで進化した。」

などの広告を作成出来ます。

大事なのでもう一度言うと

☆文章をパクるのではなく、本質・アイデアをパクる

☆他業種からパクる(探せるなら海外の広告事例からパクる)

◆ファクト・メリット・ベネフィット

よく「ベネフィット」を書け、とかベネフィットが大事って聞いたことがあるかもしれません。

ベネフィットがなんで大事なのか?という説明をしていきたいです。

コピーライティングでよく引き合いに出されるのが

「ファクト・メリット・ベネフィット」になります。

簡単に書くと

・ファクト=商品やサービスの事実・機能

・メリット=商品やサービスの利点や長所

・ベネフィット:顧客にとっての利益・恩恵

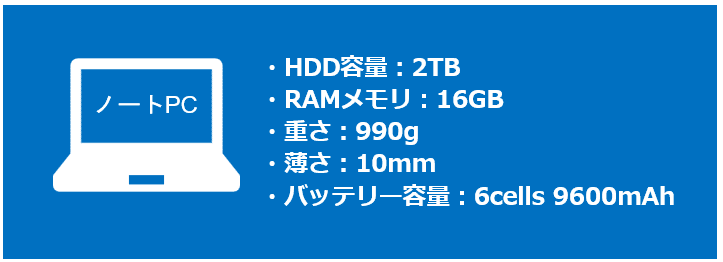

例えばここにノートパソコンがあるとします。

ファクトとは

・HDD容量:2TB

・RAMメモリ:16GB

・重さ:990g

・薄さ:10mm

・バッテリー容量:6cells 9600mAh

というような、機能になります。

ファクトを押し出すコピーで

『このPCは薄さ10mm!バッテリー容量も9600mAhで大容量!』

と書いたところで

「うわ!すげぇめっちゃ欲しい」

と思う人は少ないと思います。

よほどのPCマニアでもない限り、多くの人は

PCの機能や性能を押し出されたところで

「自分にとって良いことなのかどうか」分からないわけです。

次にメリットについて

メリットとは商品の利点や長所でしたね。

それぞれのファクトに対してメリットが挙げられます。

・HDD容量:2TB ⇒たくさん保存できる

・RAMメモリ:16GB ⇒動きがサクサク

・重さ:990g ⇒軽い

・薄さ:10mm ⇒かさばらない

・バッテリー容量:6cells 9600mAh ⇒電池が長持ちする

メリットまで書くと何となく

「良さげだな~欲しいかも」

と思う人も出てくるかもしれません。

ですが、ベネフィットまで書けるとさらに良いです。

ベネフィットは顧客にとっての利益や恩恵

これはどういうことかと言うと

『商品やサービスを使うことで、自分にとってどんな良いことがあるのか。どういう風に快適になれるのか、嬉しくなるのか、幸せになるのか。』

ということです。

つまり、「感情面での恩恵」です。

嬉しい感情をもたらしてくれるのか?

安心感を覚えさせてくれるのか?

優越感に浸れるのか?

などの、感情がプラスの方向へ動くような恩恵・利益。

これがベネフィットです。

少し前に

「人は感情でモノを買い、論理で正当化する」

と書きました。

人は感情が動いたときに買物をします。

なので、感情を動かすベネフィットが重要だというわけです。

1つのメリットからベネフィットは複数生まれることもありますが

一例を出してみます。

ファクト:HDD容量が2TB

メリット:たくさん保存出来る

ベネフィット:

容量不足に悩んでいる。

逐一ゴミ箱に捨てて空っぽにして…なーんて面倒な作業から解放!

好きなものを好きなだけ保存出来る快適PCライフが送れる!

ファクト:バッテリー容量が6cells 9600mAh

メリット:電池が長持ちする

ベネフィット:

朝から晩まで移動でも電池切れ知らずで安心。慌ててモバイルバッテリーを買うこともありません。コンセントを探してカフェに突撃する時間からもサヨウナラ。コンセント難民を横目に優越感に浸ってやりましょう。

充電切れのトラブルから開放され、ストレス“ゼロ”生活が待ってる。

などです。

ここで少し注意点があります。

見て分かるように、基本的にベネフィットは文字数が長くなりがちです。

感情を動かすためイメージしやすい文章を書くことになるので当然です。

なので、文字数の制限がある検索などのコピーに活用するのはなかなか難しいですが、短くまとめられるなら推していきたいところです。

一方、メリットを書くだけで十分な場合もあります。

これは「ターゲットの拡散と集中」という概念になります。

メリットだけだと、「弱い」けど「広い」ターゲットに刺さる可能性があります。

ベネフィットは「強い」けどターゲットが「狭まる」可能性もあります。

1つのメリットから複数ベネフィットが生まれると書いたように

上記のベネフィットを読んで「まさにこれで悩んでた!これを待っていた」という人もいれば「別にそこには困ってない」という人もいます。

なので、ターゲットを明確にして、「ベネフィット」を書くことが重要なのですが、ターゲットがそこまで明確でなかったり、「数撃ちゃ当たる戦法」を取る場合は「メリット」でとどめておくのも1つの手ではあります。

「フライパン」を例に取ってみましょう。

ファクト(商品の特徴) :テフロン加工

メリット(商品のメリット) :焦げにくい

ベネフィット①(顧客の利益):美味しい料理が作れる

ベネフィット②(顧客の利益):焦げを洗うストレスから解放

ここで、「メリット」と「ベネフィット」の

どちらを推しだしていくかはターゲットによって変えていった方がいい場合もある、ということですね。

家族や子供がいて「お母さん、料理がいつも焦げてて不味いよ~」

と言われてる主婦なら、ベネフィット①を推すべきです。

一人暮らしで美味しさにはそんなにこだわらないけど、いつも焦げててなんか不快だし、フライパン洗うときに毎回ゴシゴシしてなかなか落ちないしストレスだわ~。

という人がターゲットならベネフィット②を推します。

何度も言ってますが

このように、1つメリット対してベネフィットは複数あります。

ターゲットがハッキリしているならベネフィットを打ち出した方が感情は動きます。

しかし、影響力は弱まるけど、広い層を狙っていきたいというのならメリットを打ち出す場面もあるということです。

これまでの話を気をつけてみるだけで

コピー力はグンッと上がるかと思います。

ここからは、広告コピーというよりも、もっと大きな枠組みでのコピーライティングについてのお話です。

◆反応が取れるコピーと取れないコピー

○ストレスを感じる文章

これはスキルだのテクニックだの以前のお話ですが、、、。

ストレスを感じる文章に人は反応しません、読みません、信じません、行動しません。

(広告の3原則:Not Read/Not Believe/Not Act )

ここでクエスチョン。

ストレスを感じるコピーとはどんなコピーでしょう?

・・・・・・・・・・・・

はい、言っちゃえば「そうだよね」というほど簡単です。

① 分かりづらい

② 主張が一貫していない

③ イメージ・想像が出来ない

順番に、少し掘り下げてみます。

① 分かりづらい文章

分かりづらい文章には3パターンあります。

i) 文法がおかしい

ii) 言葉そのものが難しい

iii) 内容が回りくどい

まず、「文法がおかしくない」か気をつけましょう。

特に主語がないものは読み手にとって、かなりストレスです。

書き手は「頭に結論がある状態で文章を書いて」ますが、

読み手は「文章を読み進めながら内容を把握」していきます。

この違いが非常に大切です。

常に読み手の立場に立って

知識ゼロの状態でストレスなく読み進められるかを意識しましょう。

どうしても文法がおかしくなる場合は、

話し言葉で書いてみたり、話している内容を録音して書き起こすといいと思います。

いくら文章を書くのが苦手な人でも

会話で文法がおかしい人は日本人にはそうそういません。

「言葉そのものが難しい」について。

これは簡単で、難しい言葉を使わなければいいだけです。

小学校3年生が見ても分かるような文章でないといけません。

100人に聞いて、100人が知っている、と確信を持てる言葉を使いましょう。

知らない単語や言葉が出てきたとき

内容がスムーズに入ってこなく、読み手にとってはストレスです。

もう1度いいますが、

100人中100人が知っていると確信が持てる言葉以外を使うことは単純に読み手にストレスを与えるだけです。

察しが良い人は気づいたかもしれません。

そう、私が最初の方に書いた『閑話休題』という言葉

これも小学3年生には通じないので

反応を取ることが目的のコピーライティングで使うことはやめた方がいいです。

四字熟語とか、カッコイイからなんとなく使ってしまう気持ちは分かりますが、何度もいうように、それは単純にコピーの反応を下げるだけなのです。

※例外的に専門家に向けて書く(ターゲットが専門家のみ)ならば、

普段からその人たちが使っている言葉を使うべきです。

次、「内容がまわりくどい」についてだらだらとした文章が続いて

結論が見えない、不透明な文章も読み手はストレスを感じます。

なので、結論を先に書きましょう。

これで解決です。

これは心理学的にみても有効な方法です。

人は「結果が知りたい」欲求よりも

「過程が知りたい」欲求の方が強いからです。

例えば

「私は10kgダイエットを目標として、

『ある事』をやってきました。

そして3ヶ月後、私の体重は・・・」

「私は10kgダイエットを目標として、

『ある事』をやってきました。

そして3ヶ月後、私は見事に10kgダイエットに成功したのです。

さて、私がダイエットのために行ってきた『ある事』とは・・・」

この2つだったら、どちらに興味がありますでしょうか?

多くの人は後者だと思います。

前者は所詮、他人事なのです。

私の体重がどうなろうが知ったことではないのです。

後者は「読み手にも関係のある事柄」です。

何故なら、「ダイエットの方法」がわかれば読み手のベネフィットに直結する可能性があるからです。

そのため

『結論は先に書きましょう』

②主張が一貫していない文章

反応が取れるコピーは必ず『説得力』があります。

説得力とは「相手を納得させる力」のこと。

「信用」は「共感」から生まれ

「共感」は「理解」から生まれ

「理解」は「納得」から生まれます

まず読み手が主張に納得出来なければ

理解もされなく、当然、共感も信用も得られません。

だからこそ、説得力のある文章で読み手を納得させていくことが重要です。

そして説得力のあるコピーを書いていくには

その主張を一貫させていく必要があります。

一貫していない主張や発言に納得してくれるような人はいないからです。

さっき言っていることと今言っていることが違う

そんな人の言葉に納得する人がいるでしょうか。

一貫性のない文章には矛盾が生まれ

矛盾を含むメッセージは論理そのものが崩れます。

言わずもがな

論理の破綻した主張に人は納得しません。

「そんなの当たり前のことじゃん」

と思うかもしれません。

ただ、本人が矛盾したコピーを書いているつもりがなくても

長い文章を書く中で気づかぬうちに一貫性を欠いてしまっているケースが多々あります。

主張の入口から主張の出口まで

一貫性のあるメッセージを発信するように心掛けましょう。

③ イメージが出来ない文章

これがめちゃくちゃ大事です。

人は「想像出来ないもの」には懐疑心を持ちます。

商品やサービスで言えば

「自分が使っている姿や使用後の成功体験を想像(イメージ)」

出来なければ行動には移らない、ということです。

つまり、より鮮明なイメージが頭の中に浮かぶほど

読み手はその文章に引き込まれますし、行動してくれる可能性も高まるのです。

例えば「りんご」

① これは本当にとにかく美味しいりんごです。

② 燦々と降り注ぐ太陽の光をたっぷり浴びて育まれた、

香り豊かな赤いりんご。豊潤な甘い密が今にもこぼれ出しそうす。

この2つの文章だったら後者の方が美味しさをイメージしやすいと思います。

前者は「おいしい」という抽象的なことしか伝わりませんが

後者は「おいしさ」をある程度読み手の頭にイメージさせられると思います。

このように『イメージしやすいコピー』で文章を作り出していくことが大事です。

では、どうすればイメージしやすいコピーになるのか?

結論を言うと

『五感を刺激するコピー』です。

五感とは言うまでもなく

視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚

のこと

人はこれら五感を使って

世の中のあらゆる事柄を体感します。

五感には記憶があり

その記憶を呼び起こすようなコピーが有効なのです。

「りんごの味」と聞けば味をイメージできるはずです(味覚の記憶があるから)

「ガスの臭い」と聞けば、その臭いもイメージできますし(嗅覚)

「緑」と聞けば、緑色もイメージできます(視覚)

「家具やドアの角に小指をぶつけた」と聞けば、その痛みもイメージできるでしょう(触覚)

(※もちろん全て、過去に経験があれば、イメージ出来る、という話)

これは五感によって体感した『記憶』(経験)があるために、

イメージすることが出来るのです。

特に人にとって最も頼っている五感が『視覚』です。

そして『視覚』によって得た情報が最も記憶にも残りやすいです。

つまり、『視覚』により体感した記憶(情報)を呼び起こしていく言葉こそが最もイメージしやすい表現になるのです。

結論に戻ると

『五感を刺激するコピー』

特に

『視覚による記憶を刺激する(呼び起こす)コピー』

を散りばめることでイメージしやすい文章が作り出せます。

自分の書いたコピーによって

読み手が内容を「想像出来るか?」「イメージ出来るか?」

これを常に意識して文章を作成していくことが大切です。

◆心理的な壁

コピーライティングの世界では有名ですが

人を行動させ、コンバージョンさせるためには

越えなければいけない心理的な壁が存在します。

コピーの力で読み手の心理的な壁を乗り越えていかなければいけません。

これだけ聞くと

「なんか大変そうだ。とても出来ない。」

と感じるかもしれません。

しかし、実のところ超えるべき壁は3つだけです。

① 興味・関心の壁

② 共感・信用の壁

③ 行動の壁

このたった3つなのです。

要するに大事なのは

「興味・関心を惹く」

「共感や信用を得る」

「今、行動を起こす理由を明確にする」

ということ。

この壁を、この順番で越えていくようなコピーを書くことで

読み手はコンバージョンへの道のりを歩むことになります。

逆に、この壁を1つでも越えられなければコンバージョンは生まれません。

つまり、

「興味・関心を抱かせられない」

「共感も信用も得られない」

「今、行動を起こす理由がない」

このような文章では人は動かないということです。

◆興味・関心を引き出すコピー

興味・関心を引き出すコピーで大事なのは

ヘッドコピーと『広告コピー』です。

ヘッドコピーとはセールスレターやLPのファーストビューに書かれているキャッチコピーのこと。

人がLPやセールスレターを読み進めようと思うかどうかはすべて「ヘッドコピー」で決まります。

ここで関心を引けなれければ

ユーザーはスクロールという行動に移らないですし

当然文章を読みすすめることもありません。

ヘッドコピーに求められるものは

『とにかくそのLP(セールスレター)を読んでみよう』と思わせること。

この1点に尽きます。

つまりヘッドコピーは興味と関心を集めることだけに徹していくべきで

この段階では共感や信用を得ることも行動を起こさせることも考える必要はないです。

そしてもう1つ、興味関心を引き出す上で大事なのが『広告コピー』になります。

広告運用者にとってはこちらの方が身近ですね。

広告コピーで興味・関心を引くことが出来なければ

見向きもされませんし、クリックもされません。

そうなると、そもそもユーザーがLPに到達しないので

『広告コピー』の重要性が分かると思います。

『広告コピー』もとにかく興味や関心を集めることが第一目標です。

文字数に余裕があるなら共感・信用を勝ち取りに行くコピーを付け足すこともありますが、大事なのは興味・関心を惹くこと。

ではどうやって興味・関心を惹くのか?

これを体系的に論理建てて説明するのは難しいです。

ただ、人には感覚的に反応してしまうポイントというものがありますのでそれを紹介していきたいと思います。

○感覚的に目に留まってしまうキーワード

以下の8つのポイントに対して人は感覚的に反応を起こす傾向にあります。

・代名詞:あなた ⇒ 皆さん、ではなく、あなた、を使う(カクテルパーティー効果)

・新しさ:新しい、最新の、これまでに無い、など

・意外性:ありえない、考えられない、もしかすると、など

・緊急性:○日間で、今すぐに、明日には、○日まで、など

・希少性:たった1つの、残り○○、ここでしか手に入らない、など

・反社会性:悪意のある、落とし穴に、絶望のどん底、など

・ベネフィット(利益・恩恵):自由な、ストレスゼロの、将来安泰、優越感、など

・具体性:数字を具体的に記載する

◆共感・信用を勝ち取るコピー

「共感と信用を勝ち取るコピー」と次の「行動させていくコピー」は

広告コピーというよりはLPやセールスレターの話になってくるので

詳細には踏み込まずササっと書きます。

「共感と信用を勝ち取るコピー」で特に重要なのが以下の4つです。

1. 主張にはすべて理由を添える

2. 言葉を変えて何度も説明する

3. 多くの言葉、情報を与える

4. 文体から自信を感じさせる

詳細には解説しませんが

1の『主張にはすべて理由を添える』に関して

面白い実験があるので紹介します。

(引用:影響力の武器)

★コピー機でコピーを取っている人にお願いをしました★

①「5枚なんですけど先にコピーを取らせてください」

コピーを譲ってもらえた確率:約60%

②「5枚なんですけど急いでいるので先にコピーを取らせてください」

コピーを譲ってもらえた確率:約94%

③「5枚なんですけどコピーを取らなければいけないので先に取らせてください」

コピーを譲ってもらえた確率:約93%

この実験が示しているのは

先に「コピーを取らせてほしい」というお願いに対して

「急いでいるので」という理由を付け加えただけで、

お願いを聞いてもらえる確率が飛躍的に上がるという点です。

さらに面白いのが

「コピーを取らなければいけないので」という

実質的には何の理由にもなっていないような理由付けに対しても

理由付けをしない場合に比べて飛躍的に成功率が上がることです。

理由付けの重要性が分かったと思います。

さて、ここからは、ややテクニック的な面がありますが

共感・信用を得る上で強力な武器になるものを紹介します。

○デメリットの公開と信用性

読み手から信用を勝ち取る上では、あえて商品やサービスの「デメリット」も1つの情報として伝えるという手があります。

デメリットを伝えた上で、そのデメリットを上回るメリットがあることユーザーに伝えられれば信用度も上がります

○反論と信用性

一方向からの一方的なメッセージではなかなか信用を得られません。

あえて自分から反対意見や読み手が疑問に思うことを打ち出してより強い意見や主張で自らの商品の正当性を訴えていく、という方法が有効的です。

二面性のある意見をぶつけながら1つの主張を貫いていくことで読み手自身も

『議論した上で商品やサービスの正当性を理解した』

感じてくれます。

○保証と自信

リスクを恐れない保証が信頼を生み、CVを生み出します。

いかにインパクトがあって、独創的な保証をつけるかが鍵です

もし保証を付けないのなら

「保証を付けない理由』を述べることが必須なほど

保証をつけることは今や当たり前です。

○権威

人はその分野の専門家や著名人が発する言葉や言動を

無条件で信じてしまう心理効果があります。

心理学ではハロー効果やセレブ効果と呼ばれます。

専門家や著名人の言葉が引用できるのであれば

自分の広告に反映させていきましょう。

○ストーリーテリング

言わずもがな、人は物語が大好きです。

広告でもストーリー調で解説・展開していくことは

極めてゆこうな効果をもたらします。

ストーリーが強力な点として以下のポイントが挙げられます。

①イメージしやすい

②記憶に残りやすい

③口コミしやすい

特に

①イメージしやすい

②記憶に残りやすい

というは広告においてとてつもなく重要なことです

○客観的資料と証拠

もし客観的な資料や証拠がバシッと出せるなら当然出すべきです。

それは何よりも揺るぎない『事実』を示します。

その証拠が何を示していて、何を証明しているのか?

これを具体的に解説していくことがコピーの役目になります。

◆行動させていくコピー

行動させていくコピーとして大事なのは

下記の2つに集約されます。

① いかに、『今』行動すべきなのかの動機づけを行うこと

② 行動せずにはいられなくなる興奮状態を作ること

広告やLPから意識を離してしまい、行動を後回しにさせてしまっては反応は下がってしまいます。

(もちろん商材によってはどうしても検討期間が長くなるモノもあります)

上記①、②の作り上げる方法としてはいくつかあるのですが

以下の2つが特に強力でしょう。

○希少性と緊急性

『興味・関心を引くコピー』でもお話した「希少性と緊急性」

これは行動を促す目的でも有効です。

希少性と緊急性を与えて『今』行動しなければならない動機を明確にします。

※ただし、その理由も明確に記載しないといけません。

例えば緊急性で「締切○○日まで」や希少性で「数量限定!残り○○」

というコピーを打ち出すならば、

なぜその日が締切なのか?なぜ、数量限定なのか?

をしっかり解説するべきです。

○成功を疑似体験させる(イメージさせる)

『イメージさせること』が大事、ともう何度となく言ってきました。

行動をさせるコピーでもこれは変わりません。

読み手に『その商品やサービスを手にした際の満足感』をイメージさせます。

頭の中で商品やサービスを使っている自分の姿を想像させるのです。

そして商品やサービスを使うことで読み手がどれだけ『プラスの感情・恩恵』を受けられるか(優越感、幸福感、満足感、安心感などを得られるか)までイメージさせられれば勝ちです。

要するに読み手にイメージの中で商品やサービスを疑似体験をさせていくわけです。

その疑似体験による満足感が大きいほど、その商品を手にできないことをへの『損失感』も大きくなります。

そこで、今度は商品を手に出来なかった状況をイメージさせることで

より『損失感』が爆発し、それが高い反応を生み出していきます。

その『損失感』はやがて恐怖心にまで及び、

商品やサービスを手にしなかった場合のデメリットを具体的に与えていけば恐怖心は『行動』へと結びついていきます。

余談ですが

人は「何かを得る」ときよりも「何かを失う・損をする」ときの方が

2倍感情が動くと言われています。

得をするよりも、損をしたくない、という

損をするのを避けようとする本能が人にはあります。

これはプロスペクト理論(損失回避の法則)とか言われてます。

・500万円もらえる

・500万円奪われる

どちらの方が感情が動くかというと失う方がイヤだ!という人が多数だと思います。

または、こんな例はどうでしょう。

夜眠っているとき、深夜27:00(朝3:00)に急に電話が鳴って叩き起こされ、次のようなことを言われるとします。

このとき、どのような感情になるでしょうか?

おめでとうございます。

一ヶ月前に応募して頂いた懸賞ですが、見事一等の車が当選しました。

これから手続きをします。

多分、ほとんどの人は「いま何時だと思っているんだ」と怒り出しますよね。

車が当選したとはいえ、人を起こしてまで真夜中に電話をかけてくるのは非常識だと考えます。

それでは、次の場合はどうでしょう

今すぐ起きてください。あなたの車が車上荒らしに遭遇しています。

この事例であると、一気に目が覚めて飛び出していくと思います。

そして、電話をかけてくれた人に「よく知らせてくれた」と感謝します。

まったく同じ深夜にかかってきた電話であっても、車の当選では怒るのに、車を失う方では感謝するのです。

このように、人は

「失いたくない・損をしたくない」

という時に感情が大きく動きます。

なお、余談の余談ですが

この理論はフレーミング効果で説明されることもあります。

フレーミング効果とは、まったく同じことであっても、言い方を変えるだけで捉え方が異なる心理現象を指します。

例えば、以下の2つの表現があるとします。

このうち、どちらを選択したいでしょうか。

・この方法を実践すれば、10人のうち7人が助かる

・この方法を実践すれば、30%の人は死ぬ

両者はまったく同じことを言っていますが、

多くの人は「1. 10人のうち7人が助かる」を選びます。

人はリスク回避のため、「30%の人は死ぬ」という失うことを避けようとするからです。

ただ、よく考えると両者は同じことを言っています。

このように、フレーミング効果の一部に損失回避性(プロスペクト理論)があります。

余裕があれば心理学的なことについて

もう少し書いていくかもしれないです。

以上です。

ここまで読んでくれた方、ありがとうございます!

広告運用に関して詳しくお話を聞きたいという企業様がいらっしゃいましたら、こちらからお問い合わせをお願い致します。

私たちの会社で働く事に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひ応募フォームよりご連絡ください。