フランツ・カフカにおける馬の形象【全編無料】

序章 「火夫」の成立過程

書くことを暴力的に止めた。僕はベッドへと押しつぶされた。頭を駆け巡る無為な血流の過ぎ去り。なんて健康に悪いことか。——昨日はバウムのところで朗読をした。あいつと、僕の妹たち、マルタ、ドクトル・ブロッホ夫人、その二人の息子(一歳の子のほうはもう自分の意志を持っていた)のまえで。結末に差しかかると、僕の手は制御できなくなり、自分の顔のまえにかざされた。目に涙を浮かべていたんだ。この物語には疑問を挟み込む余地がない、そのことがありありと見えたから。——今晩、書くことから離れていた。国立劇場にキネマトグラフを観に行ったんだ。桟敷席だった。オプラトカ嬢。聖職者が彼女を追いかけ回していた。冷や汗に濡れそぼり帰路につく。ダンツィヒ。ケルナーの生涯を撮っている。白馬。粉塵煙が立つ。リュッツオウ師団の荒くれた狩猟。

Herausgegeben von Hans-Gerd Koch, Michael Müller, Malcom Pasly. S.Fischer Verlag

S463

以下KKAT

この日記は「判決」を一晩で書き上げた一九一二年九月二十三日の二日後に書かれた。バウムというのはオスカー・バウムというカフカと同い年の友達である。目の見えない作家としてドイツ語圏文学のなかに作品が残っている。一九〇四年にプラハサークル(Prager Kreis)という文学・思想集団をのちにカフカの遺稿編纂者になる小説家・翻訳家・シオニストのマックス・ブロートが創設した。その一員である。他に哲学者フェリックス・ヴェルチェなどがいる。詳細は以下の本を参照。

ブロッホというのはアルトゥール・ブロッホという弁護士だ。プラハのユダヤ人共同体の成員である。おそらくはブロッホの家で朗読したのだと考えられる。

観た映画は『テオドール・ケルナー 歴史的伝記 三部構成 揺籃期から英雄の死まで』

ナポレオン戦争におけるプロイセンの国民的英雄テオドール・ケルナーの勇敢な死を撮ったものである。一八七〇年からプロイセンは普仏戦争を通してドイツを統一していった。そのあとヨーロッパ諸国は軍事拡大に競い合うことになる。この映画の二年後に第一次世界大戦が勃発することを考えると、国民意識昂揚の目的があったのだと見なすことができるだろう。カフカはここではなにひとつ政治的な判断を下していない。ただ白馬と軍隊の荒々しさを記しているだけである。

この日記の興味深いところは、作家史的な面においてである。実はこの直後、一本の線を引いたあとで『失踪者』の執筆が始まるのだ。十七歳の主人公の名前はカール・ロスマン(Karl Roßmann)、日本語で訳せば「馬男」といったところである。この文章は途中でノートをまたぎ「火夫」という短編として生前発表された。一九一三年五月二十四日に『最後の審判の日』叢書の三巻が初出である。また同時代人によって最も評価された作品だった。ライナー・マリア・リルケ、ロベルト・ムージル、クルト・トゥホルスキーらの批評文がそのことを証立てている。のちに不倫関係におちいるミレナ・イェセンスカはもともと「火夫」の翻訳を理由にカフカと連絡を取っていたのだ。

またおそらくだが、カフカがブロッホ家で朗読したのは先々日執筆したばかりの「判決」だったのではないかと想像できることも、さらにこの箇所の記述に重要性を与えている。ちなみに『カフカ、映画へ行く』でハンス・ツィシュラーはこの日に朗読したのは「判決」だと断定しているが、その根拠を私は持っていない。

ある時期からのカフカにとって朗読という行為は読み直すこと、批評的な視座を獲得することに他ならなかった。とりわけそれは自作朗読のときに顕著である。

僕は「火夫」をとてもよくできたと思っていたので、いい気になっていた。晩に両親のまえで朗読したが、この上もなくいやいやながら耳を傾けている父さんのまえで朗読しているときの僕よりもすぐれた批評家はいないのだ。

もちろんブロッホ家ではある程度のレベルまで文学観を共有できている友達をまえにしているのだが、それでも妹やマルタや子供たちの存在は彼の自己検閲の条件にはなるだろう。また妹たちはきっと驚いたはずだ(三姉妹のうち誰がいたのかは分からない)。なぜなら以前のフランツとは朗読の仕方が全く変わっていたはずだからである。

ただ自分の熱狂のためにのみ僕は妹たちをまえにして朗読する(たとえば今日、書くのが遅くなってしまったようにだ)。朗読しているあいだ僕はそれがなにを意味しているのか理解していないのかもしれない。むしろ僕が素晴らしい作品たちを読み聞かせているという事実が僕を支配するんだ。それほどまでに凄まじく迫ってくる。それは僕の朗読の手柄ではなくて、読みきかせていることに興奮させられるだけだ。不明瞭なもののなか、だからまた揉み消されてもいる、朗読の動機であるところの熱狂の作用を受けながら耳を傾けている妹たちの混濁した注目を浴びているおかげで、僕は作品自体が行使するあらゆる影響に参入する。そのために実際に感嘆に値する朗読を妹たちにするのだ。ときどき極限的な精密さへの僕の感情がアクセントを作り出す。僕だけでなく、もしかしたら妹たちもありあまるほど僕に貢献してくれているかもしれないから。でもブロートやバウム、もしくは他の誰かに読み聞かせるなら、賞賛を求めるあまりに恐ろしくひどい朗読になってしまう(……)

妹たちのまえでだけは作品の影響下に置かれて、文章の意味ではなく、その精密さに感情を昂らせるという、この方法は父親に朗読するときの自己認識と対照的である。カフカはこれまで忘我のうちに朗読していたが、おそらく「判決」以降は変更してしまったと考えられる。というのも「判決」は最初から発表を想定して書いたほとんど初めての作品であり(小品集『観察』のために書き下ろした「詐欺師を見破る」が本当は最初であるものの)、これまでとは比べものにならないほど自己検閲が強かったはずだからだ。それは『観察』を出版するさいに覚えていたものよりも強かったであろう。

だめだ、だめだ。こんな些細な本の出版になんと時間が取られてしまうことか。昔書いたものを発表するという視点から読み返すことでなんとこっけいで恥ずべき自覚をしなくてはならないことか。

引用箇所は自己検閲の始まりである。発表するという視点から読み返すことを通してカフカは『観察』を制作した。そこにはのちに恋人になるフェリス・バウアーの影響があるのだが、その点については『観察』を論じるさいに後述する。つまり読むことが書くことを変更したことで「判決」は生まれ、書くことが朗読することを変更したのである。

冒頭の引用部に戻ると「火夫」の成立は二つのものに影響を受けていることが分かる。一つは「判決」の朗読であり、もう一つが映画を観ることである。前者については拙論「フランツ・カフカ『息子たち』の生成過程」で書いた。「判決」の構造の変奏としての「火夫」は、その構造自体と新たな異物との対立と崩壊を描いた「変身」とともに内的にも外的にも一貫した繫がりを結んでおり、カフカは三作品を『息子たち』という作品集にして出版することを編集者クルト・ヴォルフに食い下がったが、結局のところ生前に成立することはなかった。拙論ではもしも『息子たち』が世に出ていたら、どのような連関と効果が生まれていたのかを論じている。本稿はその続編と言ってもいい。興味のある読者は以下のリンクからダウンロードしてご一読いただけると幸いである。

中澤一棋「フランツ・カフカ『息子たち』の生成過程」DLリンク

https://ux.getuploader.com/kritik1883/download/10

Pass: Kafka2

今回はもう一方の面、つまり一九一二年九月二十五日に観た実際の映画、そしてそのなかでも日記に書き記された馬にフォーカスを当て、また以前論じた『息子たち』という作品集から離れ、カフカの文章を横断的に読んでいくことにしよう。ただし『失踪者』は起点であり、また経由点にすぎない。本稿で論じる範囲は初期作品『ある戦いの記録』から中期短編集『田舎医者』にまで及ぶ。

本稿は拙論「フランツ・カフカの中期作品にみる構成の技法」をリライトしたものである。そこでは中期長編小説『訴訟』の章配列を、当時のカフカの構成に対する思想を探るため、生前刊行された『田舎医者』における作品配列の意図と効果を検討した。そこから導出された構成の技法をもとに『訴訟』の章配列を再構成するという試みであったが、残念ながら本稿の範囲から『訴訟』は除外している。手稿を再度詳細に読み込まなければならず、現在の私にはまだ用意ができていないからである。

話が脇道に逸れるが、『訴訟』の章配列の再構成は重要度が高い仕事である。現在のところ日本で翻訳されたもので、こうした試みは見られない。とりわけ期待されていた手稿をそのまま載せ、章ごとに分割した史的批判版(Historische-kritische Ausgabe)を底本とする光文社古典新訳文庫の丘沢静也訳『訴訟』にはそうした痕跡は章のタイトルにしか見られず、そればかりでなく、二〇二二年に『変身』を翻訳した川島隆はエッセイ「カフカを日本語に訳す」において丘沢がそもそも史的批判版を底本に翻訳していないのではないかと批判している。

実は、同書の訳書あとがきで丘沢静也は、章の配列を断念して全体を16分冊で提示するという史的批判版のラディカルな編集方針を文庫本の形で再現するのは難しかったため、章の配列に関しては批判版※に依拠し、さらにはカフカの書き直しの過程を再現するのも諦めて「アフターだけを日本語にした」と述べている。つまり、カフカが訂正を入れた箇所については書き直し後のバージョンのみを採用したというわけだが、その際には「批判版を参考にしながら、本文を確定」したという。要するに、丘沢訳は、史的批判版を訳したと謳いながら、実質的には批判版の「本文」のみを訳したものなのだと思われる。

※カフカの手稿やタイプをもとに改めて編集された全集。多くの注釈や校訂の様子を記録している。本稿ではこの批判版全集を底本にした。引用者注。

『ナマール 港 2022第27号』神戸・ユダヤ文化研究会刊行

実際にカフカが『訴訟』のなかでヨーゼフ・Kの恋人であるエリザーベトのことを「ベッタ」と書いているのに対して、ブロートも批判版全集の編集者たちも「エルザ」に直していたところを、丘沢が何の留保も説明もなしに「エルザ」と訳していることについて川島は指摘している。本当に史的批判版を底本にしていたのならば「ベッタ」の右上にブロートが鉛筆で「エルザ」と書き込んでいるのが分かったはずだ。カフカの手稿を再現するならば、批判版と史的批判版との差異は書き込むべきであっただろう。

Historisch-kritische Ausgabe sämtlicher Handschriften, Drucke und Typoskripte.

Herausgegeben von Roland Reuss, Peter Staengle. Stroemfeld Verlag.

さらに決定的な批判がなされている。

Kは両手を上げ、すべての指をひらいた。※

ここでカフカは、「K」ではなく「おれ」と一人称で書いている。

※丘沢訳『訴訟』構文者古典新訳文庫 343頁 著者注

Historisch-kritische Ausgabe sämtlicher Handschriften, Drucke und Typoskripte. Herausgegeben von Roland Reuss, Peter Staengle. Stroemfeld Verlag.

これは史的批判版を底本とするにあたって必ず訳されなければならない箇所である。カフカにおいて人称の問題はきわめて重要だからだ。

例えばフランスの文芸批評家モーリス・ブランショは「判決」の重要性を「私」から「彼」へ転換したことに見出している。

何人かの註釈者たち、とりわけクロード=エドモンド・マニーにとって、カフカが文学の豊穣さ(彼自身にとって、彼の人生にとって、そして生活してゆくための)を獲得したのが、彼が、文学とは私〔Ich〕から彼は〔Er〕への移行であると感じた、その日以来のことであったという事実は、驚きだったようだ。それは彼の重要な最初の重要(原文ママ。引用者注)な小説『判決』における重大な発見であり、(……)カフカが『判決』や『審判』※、『変身』などを書く時、彼の書く物語には、話を占有する登場人物たちが描かれていながら、それと同時に、カフカと彼自身の話しか描かれていない、ということなのである。あたかも彼が自分自身から離れれば離れるほど、ますます存在を増すかのようにすべてが運んでゆく。(……)したがって、「私は不幸だ」と書くだけでは、私には不十分である。私が他のことを書かない限り、この不幸が言語の様態で真に私のものとなるには、私は自分自身に、自分の不幸に、あまりに近過ぎるのだ。すなわち、私はまだ本当には不幸ではない。「彼は不幸だ」というこの奇妙な置き換えに私が到達して初めて、言語は私にとって不幸な言語として構成され始めるのであり、彼の裡に現実化されたものとしての不幸の世界を、ゆっくりと素描し、投影し始めるのである。

※『審判』は長らく„Der Process”の邦題として親しまれていた。英題”The Trial”の影響だと考えられる。近年は『訴訟』という邦題が定着しているため本稿でもこれに則り『訴訟』と表記する。引用者注

94-95頁

山邑久仁子訳

書肆心水

またドイツ語圏の研究者ではフリードリヒ・バイスナーがカフカの作品において三人称一元視点が重要な役割を果たしていると述べていた。

「(……)カフカは、どうもこれまで気づかれなかったようだが、いつも単一の視点で、わたし=形式だけでなく、三人称形式においても、単一の視点で語る。小説『失踪者』(『アメリカ』)で語られるすべては、カール・ロスマンによって見られ、感じられる。なにごとも彼なしに、または彼に反対して、彼のいないときのなにごとも、語られない。ただ彼の考え、全くカール・ロスマンの考えだけで、他の考えを語り手は伝えない。『訴訟』※でも『城』でも全く同様である」(『物語作家カフカ』)

(……)

バイスナーが、カフカにおける作者——語り手——主人公における単一の視点を指摘したことは、長い影響を残した。彼のいうように、『失踪者』※において、必ずしも視点の一貫性は守られていないが、後期に至ってその厳密さはましており、カフカの作品構造と、カフカの文学の特異性との顕著な一つの接点であることは確かなようである。

※『審判』を『訴訟』に改変。

※『アメリカ』を『失踪者』に改変。

172-173頁

同学社

孫引きになってしまうが、ドイツ語圏のカフカ研究史として優れている文章であるため引用した。ご容赦願いたい。上記の二つの引用はカフカの人称の問題についてまったく異なるアプローチから同じ結論に至っている。つまり「私」から「彼」へ転換することで、むしろ私たち読者はよりカフカの視点に肉薄することになるのだ。そこに見出されるのが作家の苦悩であるのか、小説の技術であるのかはここでは措いておくことにしよう。

また日本の小説家である保坂和志は『小説の自由』でこのようにカフカの人称について言及している。

三人称の主人公の箇所を「私」に置き換えてもそのまま違和感なく読めてしまうというのはカフカの特徴とされていて、『城』でも『審判』でも、K、ヨーゼフ・Kはそのまま「私」に置き換え可能なのだが、近年出版されたカフカ自身の手稿によると、『城』は冒頭部だけがKで、すぐに「私」になっているという話だ。

「一人称小説」「三人小説」という、形の上での分類がほとんど意味を持たないということがこういう実例によってわかってくる、というか私の濃度の問題は、人称とは別のところにあるということがここからも予想されるだろう。

46頁

新潮社

おそらく保坂はバイスナーを踏まえているのだろう。三人称であっても一元的にしか描写しない。だから「彼」を「私」に置き換えられる、というのはひとりの小説家の感覚というものだ。それならばカフカは「私」と書いていたはずである。しかしそうすることはできなかったのだ。ブランショの仰々しいカフカ論を引き合いに出すまでもなく、そもそも『城』の冒頭部だけが「K」で、あとは「私」になっているという誤解を解くだけで十分だろう。『城』は最初、一人称で書き始められたが、カフカは途中から「私」に横線を引き、「K」と書き直しているのだ。つまり『城』は三人称でなければ書けなかったのである。この点において『訴訟』と状況は異なっている。

Historisch-kritische Ausgabe sämtlicher Handschriften, Drucke und Typoskripte. Herausgegeben von Roland Reuss, Peter Staengle. Stroemfeld Verlag.

カフカの人称の変遷はざっくりと捉えるならば、初期は一人称であり、前期が三人称一元、中期に報告体の一人称、後期にさらに主体のなくなった徹底した報告体になると言ってもいいかもしれない。後期の人称についてフランスの思想家フェリックス・ガタリとジル・ドゥルーズは「集団的言表アレンジメント」という概念を創出したが、本稿では彼らを批判する性質も帯びていることを先に述べておこう。

なかでも長編小説は例外的であり、三人称一元の効果は個々の分析を通して、その必然性と効果を検討する他ないだろう。バイスナーのような単純化におちいってはならない。そもそも『失踪者』は第一章「火夫」の時点でカールが見ることのできないはずの船の外の光景を描きだしているからである。

そういった点においても、カフカの人称に重きを置かないという保坂の文章には、いささか小説家の特権としての無邪気さが見えてならない。ブランショも、バイスナーも、保坂も、むしろそうした視点の制約を、いかに言語が逸脱してしまうか、ということのほうを論じなければならなかったのではないだろうか。

小説とは本質的になにをどのように書いてもいいため、作家各々が小説内にルールをでっちあげる。そこに安住するものもいれば、小説家自ら、もしくは先行する文学が形成した規範を破壊しようとするものもいる。もちろんどちらが優れているかをその点においてのみ判断することはできない。ただしカフカが後者に当たることは確かだ。

従来の規範を破った例としてフランスの小説家クロード・シモンが挙げられる。『フランドルへの道』は最初、一人称で始まるが、途中から三人称の語りが導入されるのだ。一人称と三人称が交互に入れ替わる、その語りには明確な必然性が存在し、作品構成の核となり、文章が生み出す効果を最大限にまで増幅させている。

しかし同時にこのような強固なルール設定とその破壊の過程を仔細に読み込んでいくと、作家の恣意性が浮き彫りになっていく。この恣意性は作品が虚構であることをことさら強調してしまう。言語である以上、すべては虚構であるが、ルール設定とは現実への紐帯をどうにかして維持しようという試みでもあるのだ。いかに現実らしく虚構をでっちあげることができるか。それはどのジャンルにも要請されるものだ。

『フランドルへの道』は現実への紐帯をいくども切断し、私たちが日常生活において認識しえないような現実を創造しては絶えず破壊していく。月並みな言説であるが、現実とは表象しえぬものである。シモンはそのことに自覚的な作家だったのだろう。

『訴訟』の最終章「終わり」において「私」が突如として現れ、また訂正されていないということは非常に重要視されるべき箇所である。もちろんただの書き間違えと即断することもできるが、「終わり」は最初の章の次に書かれたものであり、カフカが読み返さなかったとはあまり考えづらい。終わらせるためならば帳尻をどこかでつけなくてはならないからである。

丘沢訳は人称の揺らぎという重要なオリジナルテクストを消去してしまっている。しかしながら先述したとおり、残念ながら本稿では『訴訟』への直接的な言及は避けなくてはならないため、その意図と効果を具体的に分析することはできない。

ちなみに『フランドルへの道』の特権的なモチーフのひとつが馬である。この書物を開いた者ならば、まず小説の始まりに配置された馬の描写が思い起こされるだろう。もっと進めば競馬場や騎兵隊という異なる土地と文脈を走る馬たちが蹄の音を共鳴させていく。場面転換に伴って三人称に移行するとき、その蹄の音は私たちの耳に鳴り響くことになるのだ。

『失踪者』のなかにもさまざまな馬が現れる。前述したようにカール・ロスマンの名前は馬が喚起されるものになっているし、作中では実際に乗馬も習い、二人のごろつきの一方に馬のように走るのが速いと指摘され、最終的な目的地として考えられていたオクラハマ劇場の採用面接に競馬場が出てくるのも意味ありげだ。

ただしカフカはカールを徐々に馬へと向かわせていくが、それは完全な馬への変身ではない。『失踪者』においてカールは人間の姿を保ったままだ。

競馬場でカールは自らの名前を「ニグロ(黒人)」と名乗る。ロスマン(馬男)という名前は消えてしまい、彼は競馬場を去っていく。しかしいったいカール・ロスマンはどのような過程を辿っていったというのか。次章からは具体的な場面を引用しながら論じていく。

第一章 ケンタウロスとしてのカール・ロスマン

伯父の全面的な賛成を受けて、このマックさんという若い男とともに、朝の五時半からじっくりと話し合った。乗馬学校のことや、郊外で馬を駆ることについて。カールは最初こそ確かに約束をとりつけるのをためらっていた。まだ一度だって馬に乗ったことがなかったし、最初に少しは乗馬について習いたかったからだ。しかし伯父とマックは乗馬とは単なる娯楽であり、健康的な習慣であって、まったく技術的なものではないと説得するように述べた。ついにカールは承諾した。すると無論もう五時半にはベッドから出なければならなくなり、しばしば、大変な後悔をした。というのも日中のあいだ費やさなければならない、まさしく絶えざる眠りへの欲求といえるものに注意するあまり苦しんでいたからだ。しかし浴室に行くとまもなくそうした後悔も消えてなくなってしまった。浴槽のなかはどこでも浴びられるようにシャワーヘッドが取りつけられていた——故郷の同級生はどんなに裕福であっても、自分のためだけにこういった設備を整えてもらっていただろうか——カールは横になってゆったりした。この浴槽のなかでは両腕を開くことができる。水をぬるく、熱く、またぬるく、ついには冷たく流した。体の一部位に浴びせるのも、あるいは全身に浴びせるのも思いのままだ。いまだに途切れることのない睡眠の快楽に浸り、まぶたを閉じたまま最後の一滴が落ちてくるのを受け止めた。弾けて顔を伝っていく。

ルーフの高い伯父の自動車で送ってもらった乗馬学校では、すでに英語教師がカールを待っていたが、マックは例外なく遅れてやって来た。しかし心配もなく遅れることができたのだ。というのも本格的に活発な乗馬がはじまるのは、彼が着いてからだったからだ。それまで半睡を引きずって馬たちは、彼が入ってくると、後脚をしっかりといきりたて、鞭を打つ音があたりを大きく鳴り、ぐるりと巡らされた回廊にはそれぞれのひとが立ち現れる。観客、馬丁、乗馬の生徒、もしくはほかに誰がいようか? しかしマックがやって来るまえの時間を少しだけ、たとえただの初歩的な乗馬の練習だけにでも使っていた。背の高い男がいて、一番大きな馬の背中にちょっと腕を上げれば届くくらいだった。カールは二十分弱ほど彼の講義を受けた。そのおかげでカールは馬に乗ることができたが、とても上手くいったとは言い難く、練習のあいだ教師へと多様な英語式の悲嘆の声を息継ぎなく叫ぶことで、それらの言い回しをものにした。英語教師はたいていあまりの眠気に襲われて扉の柱にもたれかかっている。マックがやって来ると、乗馬に関する不満は打ち切られた。背の高い男は離れていった。まもなく依然として薄暗い広間で疾駆している馬たちの蹄の音だけが聞こえ、マックが手を振り上げてカールに指示を出しているのしかほとんど見られなかった。三十分ほど経つとそのような眠りの楽しみも過ぎ去ったように、安定してきた。マックは大急ぎでカールに別れを告げる。馬に乗ることに格別に満足して乗馬場を去るとき、しばしばカールの頬を叩いたものだ。急ぐあまりにカールとともに一緒に扉を出ないほどだった。カールは自動車に教師とともに乗るのだが、英語の勉強をしながらたいてい周り道をするのだった。混雑している大通りを自動車で走るおり、伯父の家から乗馬学校へと直接向かう本来の道を、たびたび忘れてしまって行くということもあったのかもしれないからだ。ついでに英語教師と一緒に乗ることはまもなくなくなった。カールのことを責め立てたのだ。乗馬学校でむなしく疲れているところを煩わされた。マックとの意思の疎通はとても簡単だったため、伯父に頼んで英語教師をこの義務から解放するように頼んだ。いくらか考えを巡らせたあと、伯父はこの要求を呑んだ。

Herausgegeben von Jost Schillement S. Fischer Verlag.

S63-65

以下KKAV

『失踪者』の物語は単純なものだ。女中とのあいだに子供をつくってしまった十七歳という年若きカール・ロスマンが世間体を気にする貧しい両親の手によってアメリカへ送られる。その船内でカールは伯父に出会う。それは偶然などではなく、くだんの女中が根回しをしてくれたのだ。そのおかげでカールはアメリカにおいてまったくのよそ者としての惨めな生活を免れる。まるで「判決」に登場するペテルブルクの友達とは対照的に。伯父との出会いで第一章「火夫」は終わる。「火夫」の分析は前掲した拙論において行った。そこでは名前を問うことが重要な役割を果たしている。伯父とカールの名前は重要な秘密だったのだ。つまりカフカはロスマンにある意味を意図的に付与していたとも言えよう。たとえ草稿段階でカールの名前をゲオルクと書き間違えているにしても。

第二章「伯父」において引きとられたカールは英語と乗馬を習う。上記の引用はその一幕だ。カールは恵まれた環境に身を置いているが、眠気、乗馬の不安、悲嘆な叫びと、なにやら不穏な雰囲気に包まれている。カールは馬を乗りこなせない。ただ英語で叫ぶことばかりが上手くなっていく。反対にマックという男が意のままに馬を統制する。そしてカールの頬を叩くのだ。これと対応するのが第三章「ニューヨークの郊外の家」での令嬢クララの身振りである。

歩いていくあいだにクララは少し伸ばした手でひとつの扉を押し開け、足を止めることはなく言った。「ここがあなたの眠る部屋ですよ」カールはもちろんすぐに部屋を覗いたが、クララは堪え性のなく、ほとんど叫ぶように命令した。眠るまで時間はあるのだし、あなたはそのまえに一緒に来たほうがいいです。彼らは廊下をちょっと行ったり来たりしてから、彼女の言うことにすべて従う必要はないとカールは思い至り、クララから身を引き剝がして部屋に入っていった。窓辺の驚くべき暗闇は周囲一帯である木の梢が揺れ動いているためだった。鳥の歌声が聞こえた。月の光の届かない部屋自体ではいったいなにものも見分けがつかない。伯父から贈られた懐中電灯を持ってこなかったことをカールは悔やんだ。それにしてもこの家では手持ちランプが必要不可欠だ。そのようなランプがいくつかあったならば、召使を眠りにいかせることもできただろう。窓台に座って耳を澄ませながら外を眺めた。沈黙を破る鳥が古木に結ばれた葉叢のなかを飛んでいるようだった。ニューヨーク郊外の電車が汽笛をあたり一面に鳴り響かせている。そのほかに音はしなかった。

しかしそれも長くは続かなかった。というのもクララが急足で部屋に入ってきたからだ。怒りを露わにして叫んだ。「いったいなにがあったの?」とスカートをはたく。彼女がまだ丁寧に接しているうちに答えようとした。けれど大股で彼に覆い被さるように近づいてきて、このように喚き立てるのだ。「つまり私とは一緒に来たくないってこと?」。彼女は意図的にか、あるいはただ激昂のあまりかカールの胸を突き飛ばしたため、あやうく窓から落ちそうになり、部屋の床につけていた足が滑って窓台から動かされそうになった。「いま落ちるところだったぞ」と非難の念を込める。「そうならなくて残念。どうしてそんなに強情なんですか? もう一遍あなたを突き落としてあげますよ」。本当にカールを掴んでスポーツで鍛えられた体で窓際にまで連れて行かれた。唖然として始めそれを困難なものにしようとすることを忘れていた。しかしそこで正気に返り、腰を回して離れると彼女を掴み返した。「あ、痛いです」と彼女はすぐに言った。カールはもう彼女を離してはいけないと思い至った。確かに好きなように歩かせてはいたが、つきまわして彼女を離さない。ぴったりととした服を着た彼女を掴むことはいとも容易かったのだ。「離してください」と彼女は囁き、火照った顔を近づけた。カールは彼女の顔を見るのに緊張しなければならなかった。それほどまでに近づいていたのである。「離してください。なにかいいものをあげますから」。「どうしてこんなふうに呻いているんだろう」とカールは考えた。「そんなに痛くないはずなのに、それどころかきつく抱きしめてもいない」。彼女のことをまだ離さなかった。不注意にも黙りながら立っていた一瞬のあと突然、彼女に力が漲ってくるのカールは体で再び感じた。彼女はカールを振り解いて、巧みに抑え込んで、ある異国風の格闘術である足捌きで彼の両足を撥ねつけ、正面から追い立てて大きく規則的な呼吸をしながら壁に押しつけた。彼女はカールをソファーに押し倒して、それほどまで屈まないで言った。「できるものなら動いてみなさいよ」「猫だ、いかれた猫だ」とカールはちょうど怒りと恥ずかしさが混ざり合いながら叫んだ。彼はいまそうした感情に陥っていたのである。「いかれているよ。君はいかれた猫だ」「発言に注意しなよ」と彼女は一方の手を首に回して力を込めて締め始めたため、カールはぱくぱくと空気を吸うことのほかはなにもしようがなかった。彼女はもう一方の手でカールの頬を撥ねた。まるで試すかのようにつっつくのだが、厳密に言えば繰り返すたびどんどんと空中に引き戻していき、どんな瞬間にも平手打ちをかますことができるようになっていたのだった。

後の場面になって実はクララはマックと恋愛関係にあることが明かされるのだが、それ以前に彼らはカールの頬を叩くという身振りで繋がっている。マックの身振りにはまったく理由が見出せないが、クララに至って意図は明確である。つまりカールの歩行を支配することにあった。彼女の意のままにカールが歩かないためにソファーに組み伏せて頬を何度も張るのである。主導権はクララの側にある。そしてクララの主導権はマックが握っているのだ。

前掲拙論で論じたように「火夫」においてモチーフの連関は一般的な比喩の構造化を逆行させたものであった。通常ならばある象徴性や意味性を含んだモチーフがその後に幾度も繰り返されることで場面ごとにもとあった意味作用を増幅したり、変容したりするものだが、カフカの場合、例えば船で知り合ったフランツ・ブッターバウムの杖が、物語の中盤に事務室で出会うことになる伯父の「サーベル」のような杖であったと分かるように、先行するモチーフの意味性が一見して関係のないその後のシーンでとつぜん明かされる。この方法はカフカの物語と同様の性質を帯びているのだ。「判決」においてゲオルクと語り手が実は嘘を吐いていたのをとつぜん父親が喝破するように。

それではカールの足取りを制御するために頬を叩くクララは、マックの身振りにあったどのような意味作用を明らかにしているのだろうか。それは乗馬教室において統制していた馬のように、マックはカールを扱っていたということである。彼はカールと一緒に扉を通らないのだ。

レトリックを弄して言うならばマックは騎手であり、クララを通じてカールに馬乗りになっているのである。それを暗示するかのようにマックとクララが恋人関係であることが明かされるのは寝室なのだ。だからこそクララ自身はカールに覆い被さりはしても、決してそこまで屈み込まない。それはマックの身振りだからである。カフカはカールを騎手ではなく馬として描いている。彼は乗られる存在なのだ。

後述する『ある戦いの記録』にその発端が見られるように、馬として描かれた人間は乗り潰されてしまう。カールはマックともクララとも関係を断つが、そればかりでなく、この章で伯父から家を追い出されてしまうことになる。

その後ドラマルシェとロビンソンという二人のごろつきたちと彷徨うことになる。しかしすぐに両親の写真を盗まれたと思い込み、袂を分かつとホテル・オクシデンタルのエレベーターボーイの職にありつく。またこれも束の間のことで酔っ払ったロビンソンが訪ねてきたことをきっかけに、ホテルからも追い出されてしまう。上記の物語内容が第四章と第五章を通して描かれる。

第六章においてホテルから追い出されたカールは警官に職務質問に合い、身分証明書を提示することができずに、再会したドラマルシェとともに逃げることになった。

門のところでひとりの見張り番が現れ、荷運び人たちにまた仕事に戻るように指図するために両手を叩いた。甕のなかにできたコーヒーの澱を揺らし、黙ったままおぼつかない足取りで建物に運んでいく。「これじゃあ埒があかないな」と警察官がカールの腕を掴もうとした。不意に避けようとちょっと退いてしまい、荷運び人たちが去っていったおかげで空間が開けたのを感じて振り返ると、二、三歩大きく助走をつけて飛び跳ねて走り出した。子供たちはいきなり独特な叫び声を上げ、短い腕を広げて数歩のあいだ並走している。「あいつを捕まえてください」と警察は、ほとんど人気のない長い路地を、間隔を空けてそう叫びながら、力強く訓練によって鍛えられたことの分かる静かな走りでカールの背後を追いかけた。労働者の暮らす地域で追いかけられていることはカールにとって幸運だった。労働者たちは官憲の味方ではないのだ。カールは車道の真ん中を走った。なぜなら障害になるものが最も少なかったからである。あちらこちらで歩道に労働者たちが立ち止まって自分のことを穏やかに観察していた。一方で警官は「あいつを捕まえてください」と彼らに向かって叫んで走っていた。賢しくも滑らかな歩道からは外れない。絶えず杖をカールに対して伸ばしている。カールは僅かに望みを持っていたのだが、彼らが警官の巡回する横道に差しかかり、まさしく麻痺するような警笛が響いたとき、そのような望みをほとんどまったく忘れてしまった。カールの上半身はただ薄い服を着ているだけで、飛んでいた、というよりも次第に下り道になっていくところを転がり落ちていった。寝ぼけていたせいで、しばしば散漫にも、あまりに高すぎて時間の無駄になる無益な跳躍を行っているだけだ。おまけに警官には標的があったので思考を巡らせる必要もなかった。常に目の前を見ていればいい。それに対してカールにとって走ることに関しては本質的にはどうでもいいことだったのだ。よく考え抜いて、さまざまな可能性のもとに道を選ばなくてはならなかったし、常に新しい決断に迫られていた。なんとも絶望的な計画であったが、差し当たり横道は避けることにした。そこになにがあるのかわからないからであり、ひょっとしたら交番にそのまま駆け込んでしまうかもしれない。できるかぎり広く見通しのいいこの街路から外れないようにしようとした。橋に続いている街路にはほとんど靄にも陽光にも沈みはじめていなかった。こう決心するとすぐに速く走ろうと努めた。まず最初の横道をとりわけ急いで抜けられるように。並んでいる建物の影で暗くなっている外壁に警官が押し隠れているのかどうかカールにはあまり見えなかったし、ちょうどそのときになったらもうカールへと飛びついてくる用意ができているかもしれなかったからだ。いまや救いはなかった。横道には、そしてこの道から名前を叫ばれているときにまったくの無傷で抜け出せるということには——確かに最初はそれがある錯覚に思えた。というのももうまったく長いあいだ耳に唸り声が聴こえていたからであり、もはやこれより一刻もためらわなかったし、警察官たちが迫ってくることができないように片足がよろめいていたとしても直角にこの道を曲がることはしなかった。

二度跳躍するとすぐ——名前が呼ばれたからだったが、またもうそうしたことを忘れてしまっていた。いまや二人もの警察官が警笛を鳴らし、消耗されきってはいないカールの力強さに人々は目を見張っていた。この路地を歩いている人々は遠くにいて、この敏捷な足取りを受け入れているようだ。——建物の小さな扉からひとつの手がカールを掴んで、「静かにしろ」という言葉とともに暗い廊下へと引き込まれた。ドラマルシェだ。息をひどくきらして、頬を熱くし、頭のまわりを髪の毛がまとわりついていた。腕にナイトガウンを引っ提げている。シャツを着て下着を履いているだけだった。実際には家の門というよりもただ通用口となっている扉をドラマルシェはすぐに閉めて鍵をした。「ちょっと待ってろ」と言ってから、首を伸ばして壁にもたれかかり、重く溜息を吐く。カールはほとんどドラマルシェの腕のなかに横たわり、半分ほど意識を失いながら自分の顔を彼の胸に埋めた。「走ってる奴らがいるな」とドラマルシェは指を広げて扉のところへ聞き耳を立てる。実際にそのとき二人の警官が走り去っていくところだった。足音が人気のない路地に響き渡っている。まるで鉄が石にぶつけられる時のようだ。「ちゃんとこっちへ来てくれたな」とドラマルシェはカールに向かった。カールはといえばいまだに息を詰まらせ、なんの言葉も出すことができない。ドラマルシェは慎重にカールを床に座らせ、隣で膝を曲げて、何度も額を撫でてやり、じっと観察していた。「もう行ったみたいだ」とカールはようやく言って、やっとの思いで立ち上がった。「そしたら行くか」とドラマルシェはナイトガウンを着直して、弱りきったせいで、うなだれていたカールを自分のまえに押し出した。ときどき気を取り戻そうとカールを揺さぶっている。「疲れてんのか?」とドラマルシェは言った。「おまえは外をまるで馬みたいに走れるじゃないか。だが俺はここまで忌々しい廊下や庭をいくつも這ってこないといけなかったんだぞ」

注目すべきは三者の走り方の違いである。警官の走りは「力強く訓練によって鍛えられたことの分かる静かな走り(lief unter gleichmäßigem Ausstoßen dieses Rufes in geräuschlosem große Kraft und Übung verratendem Lauf)で、歩道に留まっているのに対して、カールは幾度も無益な跳躍を繰り返しながら転がり落ちるように車道を走っている。ドラマルシェは建物やプラハによく見られる中庭を這ってこなければならなかった(„schleichen"には「忍び足で歩く」「足を引きずる」などの含意がある)。

カフカは実際にはアメリカに行ったことはなく、ヴィルヘルム・イェンセン『幼きアハスヴェール』という小説を参考にしているのだ。アハスヴェールというのは聖書の登場人物である。イエスが磔刑場に行くまでの道のりで自らの家に安息させることを拒んだため、再来の日が来るまで地上を彷徨うことになった。いわゆる「永遠のユダヤ人」「永遠の彷徨者」だ。物語の筋としては十四歳の東方ユダヤ人の少年レオが両親と離れ離れになり、妹とともにニューヨークを長いあいだ放浪したあと児童施設に辿り着くというものである。またフランチェスカ・ソウクップ『アメリカとその編集部』という報道記事やアルトゥール・ホリチャー『アメリカ 今日と明日』という写真つきのジャーナリズム的な読み物を通してアメリカに触れていた。どちらも長大な書籍になっている。つまりカフカにとって、まずアメリカは言語として感覚されたのである。

カフカは初期のテクストでよく石畳の比喩を用いている。例えばギムナウジム時代のオスカー・ポラックの手紙では以下のように。

僕たちが一緒に話すとき、言葉はぎこちなく、まるでひどい石畳の上を歩くようだ。

Herausgegeben von Hans-Gerd Koch. S. Fischer Verlag

S10

以下KKABⅠ

二人で話す言葉は、歩行が石畳の上でぎこちなくなるものとして同一視されている。カールの走り方はまさしくそうしたものとして捉えられる。カフカは現実のアメリカの都市を再現しているのではなく、むしろ言語によって旧弊なものと新規なものとをひとつの場に描き出しているのだ。カールは馬のように車道を走る。しかしもうアメリカの交通を担っているのは伯父に乗せてもらった自動車だ。乗馬は伯父やマックに言わせれば「健康的な気晴らし」にすぎない。カフカはカールの上着しか描かない。走っている足についてことさら強調されるのは跳躍しているということである。どこでカールの足が二本だと書いているというのだろうか。

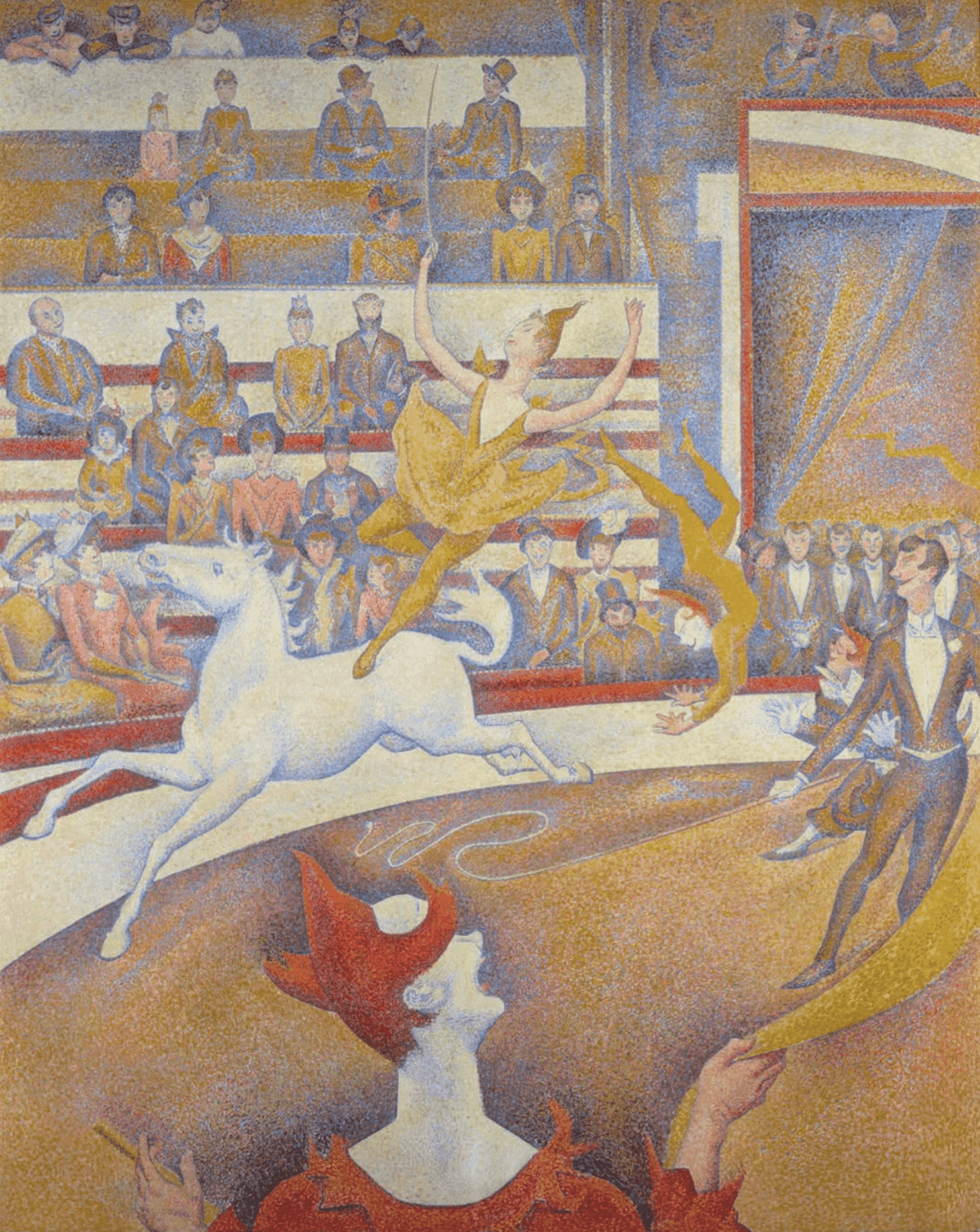

ここで馬についての美術史的な補助線を引いておくとカールの走りがどのようなものであるのか明確になるであろう。日本のカフカ研究者である三原弟平は『カフカとサーカス』のなかでベンノ・フォン・ヴィーゼというドイツの研究者と共鳴して、本稿では第三章で論じることになる『田舎医者』所収の短編「天井桟敷にて」について、カフカがジョルジュ・スーラの「サーカス」からインスピレーションを得たのではないかと推論を立てている※。

オルセー美術館収蔵

※前掲書、九十頁、白水社。

この絵画の特徴はカンディンスキーの色彩的な先駆けとして見られることや、観客席を黄金比で描き出すことでルネサンス期に築き上げられた均整の取れた構図を作り上げていることなどが挙げられるが、いま重要視すべきなのは白馬の両足が宙に浮いているということである。

カフカはまたフェリスに宛ててこのような手紙を送っていた。

つまり跳躍する馬の連続写真はほとんど常に美しいものだ。

Herausgeben von Hans-Gerd Koch S. Fischer Verlag

S121

以下KKABⅡ

おそらくカフカが言及している「馬の連続写真」とはエドワード・マイブリッジのものであろう。イギリス出身の写真家はカリフォルニアで活動していた。連続写真を撮影することに人生を捧げた人物である。彼の代表作「運動中の馬(The Horse in Motion)」は科学的な側面を持っていた。

この写真を見れば、馬が走っているあいだ、どの動作においてもその足が接地していることが分かる。それ以前までの絵画においては前掲画のように完全にすべての足が宙に浮いているという科学的に存在することのない瞬間が描かれていた。スーラは時代に逆行した表現を行なっているのである。

カフカはこの二つの馬の表象について混同した認識を持っていたのだろう。なぜなら連続写真において、馬は跳躍していないからである。ドラマルシェが指摘した馬のようなカール・ロスマンは自然科学と視覚芸術を混在させている蹄によって疾走と跳躍を繰り返す。ケンタウロスとしてのカール・ロスマン。そこには様々な表象の影がつきまとっているのだ。スーラの絵画とマイブリッジの連続写真、そして映画である。

ドイツの研究者ペーター=アンドレ・アルトは『カフカと映画』のなかで先に引用したカールと警官の追走劇について以下のように書いていた。

この場面の滑稽さは出来事の順序とカールの心情の対比によって生み出されている。外部的な刺激が明らかに秩序だっていないかたちで逃走している主人公に何度も襲いかかってきて、彼は連続的に並べられた瞬間写真に基づいた周囲の世界を把握するのだ。そこには一緒に走っている子供達や街角に立つ労働者、そして僅かな距離に警察官たちがいる。語り手はこの状況をカメラのような視点で描写することで、リアリティを運動イメージの系列へと変換しているのだ。この逃走劇は映画の効果を計算して築き上げられており、視界を作為的に狭めることで意外性を生み出し、刺激的な感覚を発生させる。

S81

C.H.Beck

一つの映画的構成はこの場面の喜劇のような終わり方に影響されている。ドラマルシェが指を広げて扉にあてて、警察が自分たちに気づかずに走り去っていき、捜索対象が隠れているところを確認しないように主役へ指示する。カフカは„last-minute-rescue”というモチーフによってこの場面を演じた。マック・セネットによる初期のスラップスティック映画はこのモチーフをさまざまに変奏したものだ。「救出の最後の瞬間」というのは追走劇の結末を描き、それによってある種の活動的な作劇に安心感を生み出す手法であり、クラカウアーが書いているように「緊張的な身体行動がある持続性として現れるようにする」ことを目指しているのだ。

アルトはバイスナーの提唱した「一元的な語り」をカメラアイと結びつけている。局限された視界から周囲の事物を描き出す。そのことで切迫感を主役のカールを通して読者に感覚させているというのだ。

「映画的」という批評について、十分に気をつけねばならない。というのも映画それ自体を語ろうとする場合、人はある陥穽につまづくことになるからである。例えば映画批評家の蓮實重彦は映画について書いた哲学者をこのように批判している。

ところで、いま述べられたものとほぼ同じ批判が、あるいはそれよりももっと激しい批判が、『シネマ1・2』の著者ドゥルーズについても向けられねばなりません。彼もまた、あたかもそんな映画作家など語るに値しないというかのように、ドン・シーゲル、ロバート・オルドリッチ、リチャード・フライシャーにはまったく言及していないからです。(……)こうした40年代の後期から50年代にかけてのハリウッドを支えた重要な作家たちを無視することで、どうして「映画」なるものが語れるというのでしょうか。おそらく、この書物が扱っている映画作家の数的な限界が、理論そのものの質の弱みにもつながっていることをこれから示したいと思います。

169−170頁

講談社

ここで問題とすべきは、ドゥルーズが、『シネマ1』の第1章や第2章で、たとえば「フレームによって、わたしたちは、イメージは見るべきものであるだけではないということを学ぶ。イメージは、見えるものであるばかりでなく読めるものでもある」というように、かなり無防備に「イメージ」という言葉を使っていることなのです。しかも、その「イメージ」なるものが何であるかについて、まったく明らかにはしていません。それはフィルムのコマの意味なのでしょうか。それとも、スクリーンに写っている持続する映画の一瞬のことなのでしょうか。

まず、映画の全貌を目にしたものなど、これまで世界には一人としていないという厳粛な事実が挙げられます(……)

これほどまでに禁欲的、また厳密に「映画的」なるものを批判しては、なにも語ることはできないだろうが、老境の映画批評家の言葉は肝に銘じなければならないこともまた事実である。限定的な時期とその作品をもとに具体的に論じる必要があるだろう。確かに「映画的」というクリシェを用いることで、なにかを言ったつもりになることは多いだろう。しかしはたして、それはどのような映画を想定した批評なのだろうか。カフカは晩年にこのように語ったとされている。

フランツ・カフカは、私が映画に行ったと言うといつもけげんな顔をした。私は彼の表情の変化を受けて、たずねてみたことがある。「映画がお好きではないのですね」

カフカはちょっと考え込んで答えた。

「もともと私は深く考えてみたことがありません。それはすてきな玩具には違いない。が、私は堪えられないのです、——たぶん私はあまりに〈視覚的〉な素質なのですね。私は眼の人間なのです。映画はしかし見ることを妨げます。動きの速度や画面の急速な転換は、人間に絶えず見すごすことを強制します。視線が画面を捉えるのではなく、画面が視線を捉えてしまう。そして意識に氾濫を起こさせるのです。映画は、これまで裸のままでいた肉眼に、制服を着せることを意味します」

「おそるべき主張です」そう私は言った。「目は心の窓だ、というチェコの諺があります」

カフカはうなずいた。

「映画は鉄の鎧戸です」

吉田仙太郎訳

282頁

ちくま学芸文庫

厳密にいえば、映画を見るという体験以前から肉眼は裸のままではない。前掲書の信憑性は研究者によって認められていないところもあり、あくまで参考でしかない。ロラン・バルトは『明るい部屋』でカフカの言葉として引用しているが、ここにも注意が必要である。重要なのは一九一三年のカフカと、一九二〇年のカフカとでは映画に対する態度が異なるということだろう。カフカはカール・ロスマンの逃走劇を一九一三年の一月あたりに執筆したと考えられている。つまりそれまでに見た映画の影響に限定されるのである。

アルトが挙げているのはロバート・W・ポール、マック・セネット、フランスのショートムービー「ニック・ウィンターとモナリザの窃盗事件」、ドイツ映画『白い女奴隷』である。どれもカフカが見ることのできたはずであり、実際に見たものもある。しかしながら前述したように「火夫」の成立に重要な影響を及ぼした『テオドール・ケルナー』については触れられていないし、またそれぞれの映画の分析もおざなりになっていると言わざるをえない。映画というものを歴史的制約のあるものだと考えてはいないのではないか。なぜなら上記の作品のほとんどはフィックスカメラで撮影されたものだからである。つまり一人称的もしくは、三人称一元的な視点では決してなく、どちらかといえば三人称多元的な視点を持っていた。この点において、カフカは当時の映画よりも、ヤノーホの語らせた言葉でいえば〈視覚的〉だったのである。『失踪者』を映画化したジャン=マリー・ストローブとダニエル・ユイレの『階級関係』はカフカのテクストにある「映画的」と呼ばれる箇所を禁欲的に排除したものであり、ほとんどフィックスカメラと簡単なパンだけで撮影されているのが興味深い。ストローブ=ユイレはそのようなクリシェには与しないのだ。

『失踪者』では、むしろ『テオドール・ケルナー』のモチーフが受け継がれている。大勢の馬と英雄の死である。カールは最終的な目的地とされるオクラハマ劇場への採用面接に向かう。そこは競馬場だった。彼は技師を志望する。そこで「ニグロ(黒人)」と偽の名を告げるのだが、カフカがニグロを想像していたのは一枚の写真だった。

ホリチャーはアメリカの南部を旅していた。そこでは白人と有色人種のあいだにはっきりとした差別がなされており、同じ馬車に乗ることもできない。当時は一万二千人の黒人がアメリカに在住しており混血が進んでいた。一滴でも黒人の血が混ざっていれば差別の対象になるのを免れない。黒人はゲットーに住んでいた。そしてキリスト教区で私刑にあっていたユダヤ人と同様に白人地区で黒人は吊し上げられたのである。『アメリカ 今日と明日』では若き黒人たちが「ユダヤ人と同じ船に乗っている」と共感を示している。

興味深いのはゲルマン民族の英雄の死を国策ともいえるかたちで表現した『テオドール・ケルナー』の影響がカール・ロスマンに流れ込んでいるにもかかわらず、ユダヤ=黒人的なモチーフを展開させていることである。ここにはカフカの独特な立場が窺える。オーストリア=ハンガリー帝国という多民族国家に生まれたドイツ系ユダヤ人とボヘミア系ユダヤ人の息子としてドイツ語を母語とするフランツ・カフカは、その名をオーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフと同じくする。彼の立場はただホロコースト以降に形成された「差別されたユダヤ人」ではないのだ。『失踪者』には人種差別的な描写が多々存在する。例えば「火夫」ではカールのトランクを狙うスロヴァキア人、火夫を痛めつけるルーマニア人が挙げられるだろう。彼らは互いにドイツ人の同胞であるという点で打ち解けるのだ。ごろつきの二人組はドラマルシェがフランス人、ロビンソンはアイルランド人という設定になっている。そしてその人種・出身国によるキャラクター像を作っている。ロビンソンは酔っ払ってカールの職場に来るのだが、アイルランドがウイスキーの名産地だということは付言するだけ野暮かもしれない。カールは差別されると同時に差別するのだ。それはカフカにとっても状況はほとんど同じといっていい。

しかしアーリア系ドイツ人だとは一言も書いていないのである。カフカ家は、ドイツ人からはボヘミア人として、ボヘミア人からはドイツ人として見なされていた。カールの伯父は上院議員になるために名前を変えた。その理由は明かされることはない。それはカールの偽名とは真逆の手段だった。伯父は差別する側にまわり、カールは差別される側にまわったのである。彼らの本当の秘密はユダヤ人であるということではないのだろうか。そしてユダヤ人であることを告げた瞬間にケンタウロスとしてのカール・ロスマンは運動を止める。木に吊し上げられたあの写真に屈服するのである。なぜこのような末路を迎えねばならないのか。その疑問に答えるためにはカフカの初期作品へと遡行しなければならない。

第二章 虚ろな馬と死者になること

カフカの作品のなかには、どのように入っていけばいいのだろうか。

彼の作品にはいくつもの入口があり、たとえばそれは門や扉や窓といった建築そのものとして現れ、それら全てにそれぞれ異なる門番が配置されていながら、入口を求める者はもちろんのこと、門番さえそれがどんな用途を持つか知らず、どこへ繋がっているのか予測することもできないし、内実についてもさっぱり分かっていない。だから、こうした入口は、作品の中心へ至るための経路ではまったくなく、その内部の構造体をまるきり変えてしまうような、そんな媒介物である。そのような性質のことをフランスの思想家フェリックス・ガタリとジル・ドゥルーズは「リゾーム(茎)」と呼んだ。

だから先ほどの問いは、あるいはこのように言い換えられるかもしれない。本稿の選んだこの入口は、カフカの作品をどのように変身させてしまうのだろうか、と。参考に彼らの足跡を追ってみることにしよう。

ガタリとドゥルーズは『城』の旅館へ入っていく。壁には一枚の肖像画が掛けられていて、そこに描かれているのは、頭をうなだれて窮屈そうに座っている執事の姿だ。この構図は、どこかで見た。それは『訴訟』における弁護士たちの肖像であり、そして、それは天井席に身を屈める生身の傍聴人たちの姿でもあった。

『訴訟』においては、このようなもののほかにも、肖像や写真が次々と現れ、まるで増殖していく。例えば画家ティトレリの描いた判を押したかのようによく似た何枚もの風景画、ヨーゼフ・Kがレニに見せた恋人エルザの写真、隣室に住むビュルストナー嬢の部屋に飾られた写真がそうである。

さらに『訴訟』だけではない。こうした肖像・写真は、他の作品のなかでも大きな役割を果たしていた。たとえば『変身』の毛皮を着た女性の写真、そして『失踪者』の両親の写真、それらはたいてい決定的な物事が起こる以前の記憶と結びついていて、みずからをそこへ連れて行く作用を持っていくのではないか。

そこでは欲望は封鎖されている。グレーゴルの虫になった身体に合うように家具を再配置するという妹の計らいは、当のグレーゴルが毛皮を着た女性の写真(変身する以前に雑誌から切り抜いてお手製の額縁に入れて飾っていたものだ)に固執したことで失敗し、結局はそれが死の一因になるのだし、カール・ロスマンは故郷にいる両親の写真が盗まれたのだと思い込んで、ドラマルシュとロビンソンとの彷徨を中断し、母のようなコック長、あるいはカールとの間に子をなした女中のような秘書テレーゼに誘惑され、巨大なホテルの最も下っ端のエレベーターボーイに就くことになる。

こうして肖像と写真がつくりだす記憶は欲望を押しとどめ服従を強いる。ある時はこの服従が身振りとして表象される。それが、『城』の執事や『訴訟』の裁判官に見られる、あのうなだれた頭だ。ガタリとドゥルーズはこの二つを「肖像=うなだれた頭」というひとつの項に纏め上げ、つづいて、欲望を貫流させるものとして「音響」と「もたげた頭」をもうひとつの項とで、二項を図式化してみせ、その後で、彼らはこの構造の崩壊点を探り当てていく。

もちろん「肖像」と「うなだれた頭」とは通常の現実世界では結びつくことがない。ガタリとドゥルーズが選んだ入口によって、カフカの作品のなかに新しい現実世界の地平を切り開き、この二項は関係しあう。互いに対立するだけではなく、どこかで崩壊してゆき、ふたたび異なるかたちで結合していく。いままでは何の関わりもなかったものが関わり合うことで世界全体が変容してしまう、そうした事態を革命と呼ぶわけだが、このような潜在性を、作品のなかに創り上げることこそが、ガタリとドゥルーズが提示したカフカの政治性なのではないだろうか。

どの入口から入っていくべきだろうか? もちろんそれは『城』の入口ではないし、肖像でも音楽でもない。彼らを追いかける必要はない。というのもリゾームとは変化していくものであるからだ。同じ入口から入ったのでは意味がない。本稿では『田舎の婚礼準備』のあの往来の忙しい車道へと続く門から入って行くことにしよう。

エドゥアルト・ラーバンは廊下を通ってゆき、開いた門へ踏み入ると、雨が降っているのが見えた。ほとんど雨は降っていなかった。

(……)

通り過ぎて行く人々の隙間から、規則的に嵌め込まれた車道の石畳が見えた。大きな車輪のついた車を、首を伸ばした二頭の馬が引いている。その座席のクッションにもたれかかっている乗客が黙りこくったまま、歩行者や、店々や、バルコニーや、大空なんかを眺めていた。別の車の前を、一台の車が走っていると、その馬たちは互いに押し合い圧し合い、馬具の革紐がぶらぶら揺れてひっかかる。ながえを強引にひっぱり、車が揺れながら勢いよく転がって行き、前の車を回り込むと、ふたたび馬たちは遠く離れ、落ち着きを取り戻したその細長い頭を互いに傾けていた。

Herausgegeben von Malcom Pasly. Fischer Verlag

S14

以下KKANⅠ

ラーバンの瞳は、過ぎ去っていく往来の細部を見逃すまいとする。混線気味の交通が大都市生活と世紀末の雰囲気を伝えてくれる。もうこの時代では自動車も走っているだろうが、いまだに馬を主力としているのだろうか。その大きな身体はひときわ目を惹くものだ。人間とは比べ物にならない強靭な脚が路面を蹴り飛ばし疾走していく。

この門から見える光景には既視感がある。それはしかし舗装された車道ではない。むしろ泥の撒き散る田舎道である。

庭の格子状の柵に沿って車が通りすぎていくのを私は聞いていた。ときおり、微かに揺れる葉っぱの隙間から、それが見えることもあった。真夏には、車のスポークやながえの木材が、なんとひどい音をたてることだろうか!

(……)

柵の前の往来は絶えなかった。駆け足の子どもたちが一瞬にして通り過ぎて行き、男たちと女たちが藁のうえに座っている穀物車が通り過ぎ、あたりの花壇に影を落とす、午後になると、杖をついた一人の紳士がゆっくりと散歩をしているところに、手をつないだ二人の少女が来て挨拶をしつつ端の草むらに退くのが見えた。

Herausgebeben von Wolf Kittler, Hans-Gerd Koch, Gerhard Neumann

S9

以下KKAD

「街道の子どもたち」と題されたこの小品もまた、こうした往来の観察から始まる。都会から田舎へ移り、いくらか雰囲気がやわらいだ。通り過ぎていくのも、子供たちや、農業従事者、老いた散歩者、二人の娘たちだ。そのほかには車がごとごとと走るだけ。

ところで、この車は自動車なのだろうか。原文では„Wagen”であり、カール・ロスマンの乗っていた自動車„Automobil"ではない。たしかに自動車を指すこともあるが、スポークやながえがあるというから、ここでは車輪のついた乗物という意味での車であろう。それはラーバンの観察した「大きな車輪のついた車」と同じものだ。

穀物車が柵の向こうを走っていく。藁を敷き詰めて、その上に女と男が複数人で座っている。それにしても車を曳いているのは何者なのだろうか。おそらく葉叢に隠れてしまったのだろう。その姿は見えない。「私」もそれには関心がないみたいだ。ブランコに揺られて、冷たい風が吹いてくる。鳥たちが一息に空へと昇っていくと、心細くなってしまい、思わず綱を握りしめた。鳥たちが見えなくなると震える星々が空に現れる。

夕餉を食べていると、ひとりの子どもが窓越しにこちらをじっと見つめているのに気づいた。差し伸べられた手を握り、窓枠から外へ飛び出すと、大勢の子どもたちが待ちくたびれていて、すぐさま僕たちは走りだしたのだ。

夕闇を頭で突き破って進んだ。昼も夜もなかった。ときおり、みんなの上着のボタンが、歯みたいに擦れあい、またあるときは、同じ間隔を保ったまま走って、口のなかに火を灯す、まるで熱帯の獣のようだ。古い戦争の甲騎兵さながら、地面を踏みしめ、宙高く跳ね上がり、たがいを駆り立てながら狭い小路を降りていき、その助走を借りて、さらに街道へと駆け上る。ひとりひとりが街道の濠に踏み込んで、暗い斜面のまえに消えてしまうと、もうすでに見知らぬ顔で畦道に立っていて、こちらを見下ろしてきた。

(……)

ぴったりと密着して、私たちは走っていて、たがいに手を伸ばしている子たちもいたし、頭をきちんと上げることもできなかった。下って行ったからだ。ひとりが、インディアンの戦争の雄叫びを上げて、いままで経験したことのないギャロップを脚に与り、飛び跳ねると、風が腰を押してくれた。どんなものだって私たちを止めることはできなかっただろう。そんなふうに走っていたので、追い越すときには、腕を組み交わして、ゆっくりと周りを見渡すことができるほどだった。

子どもたちの走りには、幻想的な形象がつきまとっている。かちかちとなる歯、火を吐きだす熱帯の獣、古い甲騎兵、そして、インディアンの喊声に、ギャロップの弾みを貰い受けた脚、これらは何者かを切り裂かれた断片だ。「田舎の婚礼準備」では車を曳いていた、その亡霊じみた何者かは、子どもたちの疾走に憑依し、浮かび上がってきて、そして瞬時に消滅する。その瞬間を捉えているのが、「インディアンになるという願い」だ。

インディアンならば、すぐに準備を済ませ、疾駆する馬に跨り、風を劈きながら、震えるその背に幾度も揺られては、拍車を外し、拍車なんてないのだから、手綱を擲ち、手綱なんてないのだから、大地がすっかり刈り込まれた平野として視界に飛び込んでくるやいなや、もう馬の首も頭もなくなって。

ここでインディアンは馬と一体化している。それは「街道の子どもたち」にみられた、インディアンの叫び声がそのまま馬の脚力を喚起する点からも諒解されるだろう。馬に結びつけられた部品を次々と捨て去り、そして同時にそれらがそもそも存在しなかったことを明かしていくと、最後には本体であるはずの首と頭さえも落としてしまう。自らの首と頭を切り落としてしまうように。いわば陶酔的な袋小路ともいえるだろう。こうした馬との同一化と消滅は前章においてカール・ロスマンというケンタウロスを通して見られた。実は「街道の子どもたち」と「インディアンになりたい」という作品はどちらももともと『ある戦いの記録』という現存している最初の作品に収められているものである。そこには「騎行」という節が設けられている。

第二章

お楽しみ、あるいは生存不可能性の証明

第一節

騎行

私はもう普段にはない器用さでもって知人の肩に乗って飛び跳ねた。彼の背中へ拳骨を食い込ませて軽快に速く走らせたのである。彼が少しでも意に反して足踏みをしたり、ときどきは立ち止まるなんてことがあると、ブーツでその腹を何度も痛めつけて気分を上げてやるのだった。それは上手くいった。私たちは速度も上々で巨大な、しかしまだ確立されていない土地の内部へとさらに入り込んでいった。そこは夕暮れである。

私が騎行している街道は石だらけで大きく傾斜していたが、私は気に入り、もっと石を増やして勾配を強めた。知人がつまづくとすぐに、髪の毛を引っ張り上げ、呻き声を出したら頭を拳骨でぶっ叩くのだ。このようないい心持ちで午後の騎行をすることがなんて健康的なのだろうかと私は感じていた。彼をさらに野生に返そうと長く吹き渡る激しい向かい風を吹かせたのだ。知人の広い肩に乗りながら、いまや騎行の跳躍的な運動は度を越している。両手で彼の首をかたく絞めているあいだ、私は頭をぐいっと反らし、変化している雲の数々を観察していた。風を受けてぎこちなく飛び上がると、雲は薄くなっていく。気分がいいせいで笑いながら身を震わせた。コートは広がって力を与えてくれる。私は両手に力を込めて合わせた。知人がそのせいで首を締めつけられていることも分からずに。

私が道の周辺に生やした木々の枝にほとんど隠れてしまっている空へと、騎行の熱い運動のさなか叫んだ。「いつも夢中になっているおしゃべりを聞かなくなっていいんだ。この恋に夢中のおしゃべりなやつはどうして私のところに来たのだろう? こいつらはみんな幸せ者だ。お互いに惚れあっていることを知ったら尚更な。幸福な午後が待っていると信じているんだ。そのおかげでもう将来の生を楽しんでやがる」

知人は転がり落ちた。調べてみると膝に酷い傷ができている。彼はもう役立たずだろうから、石の上に放置した。何鳥かの禿鷹が天高くから啼き声を下ろすだけだ。自らに従順にして熱心なくちばしが彼をつつく。監視しようとしているのだ。

ここでは「私」ではなく「知人」が馬に同一化している。「私」は知人を馬のように走らせ、道を険しいものへと整備する。木々まで生やす。第一章で恋を語っていた「知人」への恨み言を空に向かって言い放つのである。そこで「知人」は役立たずになり、馬の生命線である膝に傷をつくってしまう。「知人」は禿鷹に見張られる。まるで死肉を漁りにきたようだ。こうして馬の同一化は死へと至る。カフカはこのテーマを『ある戦いの記録』でなん度も繰り返しているのだ。

本稿はガタリとドゥルーズとは異なる門から入ってきた。確かにいままで意識されなかったような作品間のつながりが浮き彫りになったが、その内実、馬の形象はほとんど変わらない。亡霊となり、子どもたちに憑りつき、疾走する。新しい地平を眼前にして消え去り、まるで馬さながら競馬場へと向かう。これではガタリとドゥルーズの言うところの、パラノイアであり、再領土化である。欲望は統制されて、ある一方向に誘導されている。まさに袋小路だ。それもそのはずである。ガタリとドゥルーズはこのように書いていたのだから。

あらゆる短編小説に動物が登場するわけではないにしても、短編小説は本質的に動物的である。つまりカフカによれば、出口を見つけ、逃走線を引こうという短編小説の特権的目的に、動物は一致するのである。(……)一方では、まさに短編小説は、完璧で完成されたものであるにしても、自分自身のうちに閉じてしまうことになる。他方ではみずからを開くことになるが、それは長編小説によってしか展開されえない別の何かにむけて開くのであり、長編小説とはそれ自身終わりなきものである(……)短編小説のほうは、動物という出口の、実は出口のない状況に、逃走線の行き詰まりにぶつかる(まさにそれゆえに短編小説は、そのような事態を実現するときに完結するのだ)。

(……)

そこで別の仮説を考えなくてはならない。動物をめぐる短編小説は一つの出口を示してはいるが、それを徹底することができない。しかしすでに出口を示すことが可能になったのは、短編小説のなかで作動していた別の何かのおかげである。そしてこの別の何かとは長編小説のなかで、(……)はじめて表出されるのだ。(……)そして〈動物になること〉を諦めて、そのかわりにより複雑なアレンジメントを作り出そうとするのだ。

69, 74頁

宇野邦一訳

法政大学出版

ガタリとドゥルーズの目的は、カフカのテクストの位相をどのように区分するかというものである。彼らは「手紙」「短編小説」「長編小説」と分けた。「手紙」は、主に恋人たちとの手紙であり、小説を書く栄養源として捉えられていると考えていいだろう。引用箇所は二つ目の区分「短編小説」についてのものだ。

曰く、短編小説は、動物譚・変身譚という出口を示されながらも、常に人間中心主義へと回帰してしまい、そのために死を選ばなくてはならなくなる。例えば、これは「変身」に顕著である。虫に変身したグレーゴルは意味ありげな林檎を背中に投げつけられて、めり込んだまま、息をひきとってしまう。つまり〈動物になること〉は、〈死者になること〉に変わってしまうのだ。そして短編小説で起動された機械状アレジメントが長編において展開されていくのだ、と。だから馬もまた亡霊に過ぎず、消え去る。そして、彼らは言う。

事実として、もはや長編小説にはめったに動物は登場しないし、登場するとしてもまったく副次的な存在で、〈動物になること〉はまったく不在なのだ。

しかし彼らには決定的な錯誤がある。憑依する馬のことをきっと見逃しているのだ。第一章で長編『失踪者』のカール・ロスマンに馬の形象が潜んでいたのを確認したとおり、長編においても〈動物になること〉は続いている。

しかもメタファーを介しているのだ。ロスマンは馬のように走る。カフカが一九二一年の日記に「メタファーは文学において僕を絶望させるもののひとつだ」と書いているとしても、一九一二年から書きはじめて断続的につづき一九一四年に未完のまま終わった、『失踪者』にメタファーと〈動物になること〉が現に描かれていることには変わりない。この表現は、少なくともそれ以降の作品に適用されるべきものであり、前期の作品である『失踪者』には見出しえないものなのだ。なぜこのような間違いが起きたのだろうか。ガタリとドゥルーズ自身がこのように言っているというのに。

おそらくカフカは、ある時期には、これら二種類の主体の旧来のカテゴリーにしたがって思考していた。つまり作者と主人公、語り手と登場人物、夢みるものと夢みられるものといったカテゴリーである。しかし彼は早々と、語り手の原則を放棄し、またゲーテを讃えるにしても、作家主体の、巨匠の文学を拒むのである。鼠のヨゼフィーネは、自分の歌の個人的レッスンをやめ、「(彼女の)民衆の英雄たちの数知れぬ群れ」の集団的言表行為に溶け込もうとする。固体化された動物から群れへの、あるいは集団的多数への移行、たとえば七匹の音楽犬である。

この箇所ではカフカの作品がその年代によって異なっていることを正確に示している。しかし同時に事実の誤認を見つけることもできる。カフカが早々と思考の枠組みを変えたとして、例に出している「歌姫ヨゼフィーネあるいは鼠族」は一九二四年に書かれた、現存するカフカの作品のなかで最後の小説である。また、その次に挙げられている「犬の研究」だが、これもまた一九二二年、最後の長編作品『城』の執筆のあとに書かれたものである。つまり「集団的言表行為のアレンジメント」は後期の作品で展開されるものなのだ。また以下の箇所からもガタリとドゥルーズが作品の成立時期を誤認していることが窺える。

事実として、カフカの主な動物譚は『訴訟』※の前に書かれ、あるいは長編小説に並行してその代償のようにして書かれた。長編小説のほうはあらゆる動物の問題から解放され、より高度な問題をめざすのだ。

※『審判』を『訴訟』に改変。

この二つの文は両方とも誤りである。前半部は後述するとして、後半部は『失踪者』の主人公のカール・ロスマンの名前がカフカ初期作品において頻出するモチーフ「馬」から取られていること、またカールが「馬のようだ」と言われ、最終的には競馬場へ赴くことからも明らかである。ちなみにリゾームを体現していると彼らが指摘した「巣穴」も後期に含まれる。

フェリーチェはフェリスのことである。

前半部において事態はむしろ逆なのだ。『訴訟』のあとに動物物語が現れるのである。注意すべき点は、カフカが企図した四つの作品集の背後には、未完に終わった長中編作品が存在していることだ。『観察』の何編かはもともと『ある戦いの記録』の一部であり、『息子たち』の「火夫」は『失踪者』の第一章、また『田舎の婚礼準備』で描かれた人間と甲虫との分裂は、「変身」の雛形とも見なせるものであるし、『田舎医者』の「掟の門前」と「夢」は『訴訟』の一部だというのは有名であるが、「一枚の古文書」と「皇帝の親書」も『万里の長城』の中断に続いて書かれているものなのだ。批判版全集では「八つ折りノートC」という名称でまとめられている。そして『断食芸人』の「初めての悩み」は『城』の最中に突如として書かれたのだった。こちらも史的批判版で直に確かめることができる。

カフカにおいては一つの作品がいくつもの位相を横断しているのだ。長編小説の一部が、中編小説として独立したり、短編集の一篇になったり、また何ら関係のない短編が長編作品に紛れ込んだりする。横断する、ひとつの根源を持たない作品群、いや、もう一つの作品であるようなこうしたカフカの多作品間の結合は、まさにガタリとドゥルーズが言うところのリゾームといえるだろう。それはどこまでが作品であって、どこまでが作品でないのかという従来の文学的境界線をすり抜けていく。

いかにしてこのような複雑な書き方になってしまったのか。この疑問を解く鍵は作品の制作方法にある。

カフカは一般的にプロットを考えずに書くとされている。それは一夜にして「判決」を執筆したという、あの有名な日記の一節に基づくものだ。一九一二年、恋人フェリス・バウアーとの文通がはじまってすぐのこと。九月二十二日の夜から二十三日の明け方にかけて、まるで水のなかを前進するように粘り強く書き継いだ、この作品は、本当の誕生さながら油や粘液で覆われて生まれてきた、その結末、主人公ゲオルクの死と、それに呼応するかのように現れる「無限の交通」について、カフカは射精のことを考えていたのだと友人マックス・ブロートが証言するとおり、「判決」には、カフカの死と、もう一つの誕生が表出されているとするのは当然のなりゆきだろう。その誕生とは、つまり、この作品でカフカが作家になったということ、究極的には、自分の書き方を見出したということだ。その書き方こそ、一気に書くこと、なのである。次に自分が何を書きだすのかもわからず、ましてプロットなどないままに。

実際に、この書き方は実証されている。序章でも引用した通り、史的批判版全集は手稿をそのまま印刷したものだ。多くの作品が未刊行であるカフカのテクストは文献学的には素人であるブロートの手によって編集された。そのため研究者たちのあいだで論争を呼び、批判版全集と史的批判版全集がいまも刊行中である。

どこまでが作品でどこまでが作品でないのか。あるいはこう言えるだろう、どこまでがカフカの作品で、どこからがブロートの創作なのだろうか。こうした問題を決着するために出版されているのが史的批判版全集である。

淀みなく流れていく速記文字の混じった躍動感ある筆跡を認めることができるのだ。やはりカフカは「判決」を書いたような、凄まじい速度を理想として、それに近づこうとしていたのだ。このように手稿をもとに実証していくことができるだろう。ただしそれはカフカの作品制作の片面でしかない。まだ足りないのだ。

カフカが作家になった瞬間を「判決」に求めることは確かに重要である。ここには確実に転換点が存在している。しかしながら、そうすることで見失ってしまうことがあるのもまた確かなのだ。

カフカの作家としてのキャリアは一九〇八年に始まる。フランツ・ブライ主宰の雑誌『ヒューペリオン』創刊号に作品が掲載された。これらの作品は『ある戦いの記録』の一部を独立させたものだ掲載されたのは『観察』のもとになるいくつかの小品「街道の子どもたち」「山への遠足」「木々」「衣装」「インディアンになるという願い」である。カフカが作家になったときのもう一つの方法がここにはある。

それは「切り取り」とでも呼ぶことができるだろう。そしてここにもフェリスの影響があるとカフカは手紙に書き記している。それが「判決」への影響と同等のものではないにしろ。

親愛なるマックス、僕は昨日、小品集の順序をつけるときに、小品の配列はあのお嬢さんの影響下にあり、なんらかの馬鹿げたことが、ひょっとしたらただ秘密裡に喜劇的な連続性がそのせいで生まれてしまっているかもしれない。どうか、君の方でも調べてくれたまえ、そして僕が君に捧げるべきまことに大いなる感謝のなかに、このことへの感謝をも込ませてくれたまえ。

この「喜劇的な連続性」による滑稽な配列こそが、もう一つの方法である。『観察』もまたフェリスがいなければ成立しなかったのだ。しかし、そこにはまだ「一気に書くこと」が足りなかったのであり、その限りにおいて「判決」は最大の到達点なのである。

これらのことからカフカの作品制作は三段階に分けることができる。

一気に書く

切り取り

滑稽な配列

一九一二年九月二十五日にカフカは『失踪者』を書きはじめる。それは手稿からもわかるとおり行き当たりばったりの書きっぱなしだった。そしてあるとき立ちどまり、一章だけを切り取って「火夫」にした。「判決」「変身」の二作品とともに一つの作品集に仕立て上げようする。『息子たち』については前掲拙論を参照いただきたい。これは『観察』を制作した方法と同じなのだ。おそらく『観察』の小品のすべてにもととなるテクストがあった。しかしながらそれらはカフカの手によって焼却されてしまったのだろう。『田舎の婚礼準備』と『ある戦いの記録』はブロートがその原稿を譲りうけることで、作者の手から守ったものなのだから。それ以外の初期作品はすべて失われてしまったものとみていいだろう。痕跡は『観察』のなかに認めることができるのみだ。

この「滑稽な配列」とはなんだろうか。これもまたフェリスへの手紙のうちに見出すことができるだろうその手紙とは、接吻について、いやまた朗読について書かれたものである。

僕は電報を接吻として受取ります。いい味がして、喜ばしく、誇り高く、僕を高慢にしてくれるのです。(……)最愛の人よ、僕は朗読するのが恐ろしく好きです。聴衆の待ちうけている注意深い耳へと叫ぶのは、貧しい心を喜ばせてくれます。(……)子供のとき——数年前まだ子供だったのです——満員の大きな広間で——ただしそのとき僕の心臓と声と精神の力がもっと強いものであったらの話ですが——『感情教育』を全編、休むことなく、必要ならば昼も夜も、むろんフランス語で(ああ、僕の発音の酷さよ!)朗読して、四方の壁が鳴りひびくのを夢みて楽しんでいました。

この手紙を送った前の晩にカフカは公の場で「判決」を朗読していた。上記引用からは少なくとも二つのことがわかる。一つは、カフカが書かれた言葉を口で感じていること。ガタリとドゥルーズの言うとおり——ここでは電報となっているが——手紙とは栄養源なのだ。供給するたびに作家は変身を遂げていくのだろう。少なくともカフカのさまざまな側面が見えてくる。もう一つはカフカが朗読することを好んでいたことである。それは序章で確認した通りである。

『感情教育』はかなりの長編である。その日、朗読した「判決」に比べると、何十倍もの文量であり、しかも時の流れのとてもゆったりとした、あのフローベールの小説をカフカは一気に朗読したいとずっと夢みていた。後世では肺病みというイメージで有名な彼は実は途方もない願望を持っていたのだ。昼も夜もぶっ通しで幾日も休むことなく一気に拙いフランス語でも、どんなに時間がかかろうとも朗読することを望んでいた。

再び巡り会えた公での朗読会に、短編小説の名手でもあるハインリヒ・フォン・クライストの作品のなかから唯一の長編『ミヒャエル・コールハース』を敢えて選ぶところにまで徹底している。時間の都合で、第一章だけしか朗読することができないというのに。一気に読むべきと感じた作品ならば、その量を問わずに一気に読みたいし、実際にそのように読んだ。

「判決」は一気に書かれた。それがカフカの理想の書き方だった。またこうも言えるだろう、カフカにとって「判決」は一気に読まれるものだった。これこそカフカの理想とした読み方ではないだろうか。フローベールやクライストの作品を読むときと同じように。それこそが「滑稽な配列」なのである。このように読まれるためには、どのような配列がありうるのか。

最初の短編集『観察』において、それは異なる短編を繋ぎあわせて物語仕立てにするという荒業によってなされた。全編を通してみると、田舎の村から旅に出て、眠らない都市に住みついた「私」が、独身者の憂き目を見ながらも、都会の風景や不思議な空想を辿っていき、最後には部屋にいついた亡霊と暮らしていくという連作短編集として読むことができる。このことは新潮社から刊行された決定版全集の解説においてそう指摘されていることだ。作品を意図的に配列することで確かに一気に読むという意図は達成されたと言えるだろう。

当然この試みはあまりに倒錯している。物語仕立てにするのならばそもそも大元にあたる『ある戦いの記録』を発表すればよかったのだ。なぜまとまった作品から一部を切り出したものを寄せ集めたうえで一つの物語をでっちあげなくてはならないのか。

理想の書き方と理想の読み方はわかっている。それを実行すると、あまりに滑稽になってしまった。カフカは異なる方法をつくりだす。今度こそメタファーではなくメタモルフォーゼという方法である。それはガタリとドゥルーズが指摘したのとは反対に『訴訟』を経たあと『田舎医者』によって展開されるのだ。そのときこの死へと至る袋小路のなかに出口を見つけることができるのである。

第三章 生存の可能性と馬の変身

第一節 ページをめくる指

この章での試みは、それぞれの作品を独立したものとして解釈するのではなく、短編集という単位のなかで、それぞれの作品がどのような機能を果たしているかを分析することである。

三章でも述べたとおり、ガタリとドゥルーズの分類にはいくつかの誤りが認められた。それは作品の成立時期に由来するものであったが、もう一つここでつけ加えておくならば、彼らの分類にはそもそも、カフカ自身が配列し実際に刊行した短編集が含まれていない。これを意図的なものと考えることは確かに可能だ。

しかし同時に彼らはカフカの未完長編『訴訟』の配列について言及しており、ヨーゼフ・Kの処刑される「終わり」を批判し、その責をブロートの編集に担わせている。彼らが引き合いに出すのは研究者たちの想定した配列である。

そもそもブロートの編集と対置するならば、なぜ彼らはカフカの配列を検討しないのだろうか。確かにカフカは『訴訟』の配列を指定しなかったが、作品構成を行っているではないか。それはちょうど『訴訟』を断念したあとに一つの小さな本という枠組みで。

まず『田舎医者』の構成を概観しておこう。

「新任弁護士」

「田舎医者」

「天井桟敷にて」

「一枚の古文書」

「掟の門前」

「ジャッカルとアラビア人」

「鉱山への来訪」

「隣り村」

「皇帝の親書」

「家父の心配」

「十一人の息子たち」

「一件の兄弟殺人」

「夢」

「学会への報告」

十四の作品から成る短編集であることがわかる。そしてこれらの作品はそれぞれが元となるテクストを持っている。「掟の門前」と「夢」は『訴訟』に、「一枚の古文書」と「皇帝の親書」は「万里の長城」にそれぞれ属し、また「新任弁護士」には続きと見なすことのできるテクストが存在する。ここから、カフカは『田舎医者』においても、『観察』と同様に、異なる位相に存在していたテクストをいくつか切り取り、それをひとつの枠のなかで再構成しなおして、この短編集をつくりあげたことがわかる。

さらにこの構成は無作為ではなく極めて意図的であることが分かる。それは出版社への手紙のなかのやりとりに見出せるのだ。

校正、同封の上、返送いたします、つぎのことになにとぞ御留意ください、この本は十五の短編からなるはずでありますが、配列順は先立ってお手紙で申しあげておきました。この順番がどうだったか、いま空では思いだせないのですが、いずれにしても「田舎医者」は一番ではなく、二番目でした、第一は「新任弁護士」でした。

Herausgegeben von Hans-Gerd Koch. S. Fischer Verlag

S23-24

以下KKABⅣ

この本についてお申し越しの作品順は、その通りです、ただそのままにしておけないミスがひとつあります、この本は「新任弁護士」で始めていただきます。

出版社側が表題作「田舎医者」を先頭にしたことに対して、カフカが念を入れて二度にわたって訂正を行った手紙である。どのような配列だったかを忘れてしまったとうそぶきながら、カフカは最初の作品を「新任弁護士」にすることを強く望んでいた。本来ならば表題作の「田舎医者」が先頭であってもいいはずだ。例えばカフカの死後に出版したマックス・ブロート編集の遺稿集『万里の長城』ではまさにこの表題作が先頭に来ており、配列もほとんど成立順に準拠していた。

ここがカフカとブロートとの大きな相違点である。単刀直入にいえばブロートは作家主義的であり、カフカはむしろ読者主義的なのだ。それは「新任弁護士」を『田舎医者』のなかで読むことによって明確になる。

「私たちにはブケファロスという新入りの弁護士がいる」と始まるこの作品の物語の筋はアレクサンダー大王の軍馬がその地位を捨てて弁護士になるというものだ。ブケファロスの面影は事情に通じている人だけが見ることができる。もちろん競馬狂いならば、その高く振り上げられた細い脚にうっとりとするだろう。アレクサンダー大王の亡き後、インドへの道を示す強い王はなくなり、当時も遠くにあったというインドへの門もさらに遠くへと移されてしまった。おそらくヘレニズム時代のことだろう。アレクサンダーの後釜を争う戦争のさなか軍馬をやめて、弁護士となった馬について最後に語り手はこう考える。

ひょっとしたらブケファロスがしたように、法典に没頭することが、一番いいことなのかもしれない。自由に、騎手の腰に脇腹を絞めつけられることもなく、静かな灯のもとで、アレクサンダー戦争の轟音から遠く離れ、私たちの古典を読み、彼はページをめくる。

このブケファロスのことをブロートならば、カフカの似姿ととるかもしれない。刊行された一九二〇年には既に終戦していたとはいえ、執筆しているのは第一次世界大戦の真っ最中であり、「アレクサンダー戦争」にその影がおちているようにも見えるし、実証的な事実として労働災害保険局はこの法学博士を手放すまいとして、国に嘆願書を提出して兵役を免除させてもいる。さらに軍馬„Streitroß”には『失踪者』のロスマン„Roßmann”との符号もあり、カールをカフカの似姿だと考えるならば、このような見方には一定の妥当性があるだろう。

例えば、フランスのカフカ研究者マルト・ロベールは「新任弁護士」についてこう書いている。

アレクサンダーから遠くはなれ、神々やヒーローたちから遠くはなれて、カフカは、ブケファロス※同様、理性の悲しき弁護士となって、われわれの古い書物のページを繰る。

※ブッエファルスをブケファロスへ引用者改変。

58頁

宮川淳訳

晶文社

ロベールは「われわれの古い書物」を読み、カフカがさまざまなジャンルを模倣して自分の作品をつくりあげたのだと主張した。しかしながら、こういった再領土的な態度にカフカはとどまろうとはしない。それが明示されるのが、「新任弁護士」の最後の箇所なのだ。

私たちの古典を読み、ページをめくる。

ここでテクストは読者の身振りと一致し、さらにブケファロスという伝説の存在が報告体の語り手と重なることで、いつしかこのページをめくる指は誰のものでもない身振りとなる。そのために「ブケファロスがしたように„Wie es Bucephalus getan hat"」という現在完了形から「ページをめくる„wendet er die Blätter unserer alten Bücher"」と現在形へ移行するのだ。

序章で紹介したバイスナーの提唱している「語りの一元性」の応用として見なすこともできるだろう。登場人物の視点を一つに絞ることによってそこに読者の視点を縛りつけることを、バイスナーは以下のように述べている。

「カフカは一人称においてだけでなく三人称においてもつねに、一元的(einsinnig)に物語って」おり、「語り手が出来事に対して距離を取ること」を認めず、それゆえカフカの作品には「物語る出来事しか存在しないの」であって、「読者が、回避できないという感じ、不条理にみえることだらけの出来事に魔法でしばりつけられている感じを受け」るのはこのためであり、「カフカ自身のみならず読者をも主要人物に」してしまうのである※。

※鉤括弧内が引用。その他は引用者による補足。この訳書ではeinsinnigを「我意的」と訳しているが、現在の訳語では「一元的」が主流であるため改変した。また「わたし体」を「一人称」に改変

51, p63~64頁

粉川哲夫訳

せりか書房

語り手が描写対象の軍馬へと一元的な記述を行うことで一切の疑問を差し挟むことなく物語を進行させる。語り手とのあいだに密接な関係を築き上げることが最終的にブケファロスと読者を結びつけるのだ。こうしてカフカは「新任弁護士」という入口から短編集『田舎医者』へと読者を導いていく。

そしてのちに「掟の門前」で門番が語るように、この入口をくぐり抜けても広間が続き、そこから次の広間への門にもまた門番が立っている、それが延々と続くのである。そこには門に至るのを諦めたブケファロスがいるかと思えば、門を通り抜けた瞬間に広大な距離を一挙に踏破する怪物のような馬もいる。

馬と門との隣接がこの短編集『田舎医者』の構成原理の要になっているのだ。それをこれから見ていく前に、もうひとつこの短編集の成立について説明をつけくわえておこう。

それは前掲した引用箇所にある。「この本は十五の短編からなるはず」とカフカは書いているが、実際に刊行された『田舎医者』は先ほど確認したように十四作品しか収録されていない。「バケツの騎手」という作品が省かれた。これは構成が意図的であったことをより明確に証明してくれる。そしてこの作品が除外されたのはなぜかを理解することが、逆説的に『田舎医者』全体の読解にも繋がるだろう。そのため次の章では馬と門との隣接を中心にして短編集全体を概観し、その過程において「バケツの騎手」が除かれたことによって、実際にどのような効果が生じているかを分析する。消えてしまった馬の形象が再び異なる姿で現れてくるだろう。

第二節 変身する馬

カフカの書き方は読者を巻き込んでいくものだった。事象との距離を置かない語り手によって視覚をひとつのところに固定され、読者はその感覚を完全にテクストに委ねてしまう。それは「新任弁護士」のこの一節に現れる。

しかしながら、最近ある愚かな廷吏が卑小な競馬狂いそのものの眼を見ひらいて、この弁護士(=ブケファロス)が脚を高らかに上げて足音を立てながら大理石の外階段を一段ずつ上っていくのを見ているのを私は見た。

Doch sah ich letzthin auf der Freitreppe selbst einen ganz einfältigen Gerichtsdiener mit dem Fachblick des kleinen Stammgastes der Wettrennen den Advokaten bestaunen, als dieser, hoch die Schenkel hebend, mit auf dem Marmor aufklingendem Schritt von Stufe zu Stufe stieg.

対象を見るその視線を見るという、この入れ子状の視覚描写のなかで、同時に音声も二重になっている。それは後半部。ブケファロスが階段を上る足音に„Schenkel(=脚)„Schritt(=足の運び)" „Stufe(=段)" „stiegen(=上る)”という連続するS音によって形成された頭韻が重なりあっているのだ。ここでは視覚と聴覚がそれぞれ二重化されており、その感覚を、読書という視覚聴覚体験によって、読者に強制的に共有させる。こうした感覚描写の中心にいるのが馬なのである

それは『失踪者』に見られた時代遅れとなった馬などではなく、なにか新しいものだ。こうしたブケファロスという古代の軍馬の面影は次作「田舎医者」に引き継がれている。

ある大雪の日に医者が患者から呼び出される。しかし医者の馬は昨夜あまりの酷使のせいで亡くなってしまった。すると、長いあいだ空だった家畜小屋から、とつぜん見知らぬ馬丁が二頭の馬を引き連れて現れた。

二頭の力の強い腰のがっしりとした馬が一頭ずつ進んできて、脚を身体にぴったりとつけて、かたちの良い頭を駱駝のように下ろし、胴体を回転させる力だけで扉から出ようとするが、出口を詰まらせてしまった。しかしすぐに二頭の馬は高らかに両脚を上げて分厚い蒸気を発する身体を直立させた。

高らかに両脚を上げるというこの身振りは二足歩行のようでもあるし、あの愚かな廷吏の見とれていたブケファロスの脚のようにも見える。ここでは医者がその廷吏の役を演じているのだろう。その証拠に、医者は「覚えているかぎり、こんな素晴らしい役蓄で走ったことなんて一度もない」と考えるのだ。しかし、そんな美しい馬に医者は翻弄されることになる。それは先ほどの感覚描写の徹底化として現れる。

「さあ行け!」と馬丁は言って、手を打ち鳴らすと、車はまるで流れに呑まれた木材のように引っ張られていくのだが、まだ私には、馬丁が獣のように家を襲撃し、扉が引き裂かれる音が聞こえていて、それから、私の目や耳はすべての感覚へと均等に迫ってくる音に満たされてしまった。しかしそれもまた一瞬のことだった、というのも、庭の門のまえに直接(=unmittelbar)患者の庭が広がっており、すでに私はそこにいた。穏やかに馬たちが立っていて雪は止んでいる。

ここにはいくつもの要素が混在している。「新任弁護士」とは異なって、視覚と聴覚はもう分割されたものではなくなってしまっているし、家畜を引き連れてきた当の馬丁が獣のようになるのだし、庭の門をくぐるとすぐさま「十マイル」も遠くにあった患者の家に着いている。

さらにまた音声上の一致が見られる。„hören(=聞く)„と„aufhören(=止まる)”のこの言葉遊びは、第二章に引用した「街道の子どもたち」の冒頭にもみられる。そのときは庭から柵越しにひとびとが行き交うのを見ていたのだが、ここでは、そうした距離は存在しない。庭の内外という区分は無化され、庭の門をくぐり抜けると、まさしく無媒介(=unmittelbar)に目的地の患者の家の庭が広がっている。雪とともに全感覚を支配していた音もいつしか止んでいる。

目的地は、しかしすでに変更されている。家にローザという女性を残してきてしまったのだ。今頃はあの馬丁の手にかかっているかもしれない。青年の傷の薔薇色(=„rosa”)はその不安を確信させる。医者はすぐさま家へ戻ろうとして、一度は患者の家族や村人に阻まれてしまうも、馬車に乗りこんで家路へと疾走する。が、事態は来たときとは異なる。庭と庭はもう繋がっていない。雪に覆われた大地が延々と引き延ばされている。最後に医者はこう語った。

二度とわたしは家へ帰ることはできない。(……)裸のまま、このきわめて不幸な時代の冷気に晒されて、この世の車に乗り、この世ならざる馬に牽かれ、老いたわたしは駆け回る。毛皮のコートは車の後ろのほうに掛かっているが、わたしには手が届かないし、身体を動かせる患者どもは手を貸してくれもしない。騙された! 騙されたんだ! 誤って鳴った夜の呼び鈴に従えば最後、もう二度と償われることはない。

「田舎医者」はこうして結末の先延ばしというかたちで終わる。ローザを馬丁から救うこともなく、薔薇色の傷をもつ患者の病を治すこともない。この世のものとあの世のものに挟まれた医者の姿は、そのあと「天井桟敷にて」においてふたたび読者を巻き込んで展開される。

この「天井桟敷にて」は題名どおり、桟敷席から見たサーカスの様子を素描したものとして読める。前半において曲馬嬢は、みすぼらしい馬に乗って、おっかない支配人に鞭で追い回されつづけ、それを観客たちが延々と飽きもせず求めるという悲劇的な姿で描き出される。しかしこれは接続法二式という仮定の、この世のものではない法によって語られる。事態はまったく異なるのだ。

後半部が直説法という、この世のものとしての法で、サーカスの曲馬嬢が描かれる。支配人は曲馬嬢のことを心配して、馬と一緒に走り回り、観客の拍手にも関わらずより大きな拍手を求める。接続法二式で語られた馬がよろめいていたのに対して、直説法では立派な「連銭葦毛の馬(=„der Afpelschimmel”)」という差異がある。この語は林檎と葦毛の馬という二語からなっており、紅白の衣装を着た曲馬嬢との一致を見せる。また「田舎医者」でいくども反復された薔薇と雪の色にも結びつく。ただし読者の位置に置かれたはずの桟敷席からサーカスを見守る男はそんなことには気づかずに曲馬嬢の悲運を嘆いて涙に暮れている。

この地点においてバイスナーが指摘したような「一元的な語り」が綻びを見せる。いままでは語り手と視点人物が一致していたが、「天井桟敷で」においては、語り手が演芸場と桟敷席を往復する。最後に視点人物らしき男へと焦点を移すのだが、その人物はまだ接続法で語られたことを信じきっているのだ。そのためこの男の視点からは、むしろこの直説法で語られたことは事実ではないのだ。接続法と直説法、語り手と視点人物、現実と虚構という二項対立が築かれながら同時に瓦解していく。バイスナーの指摘では、論じることのできないカフカのもう一つの書き方だ。

カフカの作品はひとつの文芸理論を用いるだけでは読みとけないところがある。すでに作品のうちに矛盾が組み込まれているため、ひとつの統一したものではなく、なにか混在したものであり、それらを整理しつつ、その秩序を常に異なる方向へと移行していく。カフカはこのように述べている。

全般的にこれは歌劇やドラマ演劇、オペレッタを合わせたよりも、遥かに私には気に入った。第一に言葉がイディッシュ語である。いやドイツ語とイディッシュ語だ。それどころかドイツ語である。むしろドイツ語とイディッシュ語が混ざり合っていた。それでもきちんとした、いやそれより立派に美しいイディッシュ語だ。第二に、ここにはあらゆるものが混在している。ドラマ、悲劇、仮象、喜劇、舞踊、すべてが混在して、さながら生(=Leben)そのものだった!

イディッシュ劇という東欧ユダヤ人を主体にした民族劇について書かれた。観劇のあと作家が俳優イツハク・レーヴィに向けて書いた批評である。ドイツ語とイディッシュ語、様々な題材や表現形式の混在についての指摘は実は極めて当を得たものだ。

カフカの愛好したイディッシュ劇は、池田あいの『カフカと〈民族〉音楽』によれば言語も音楽も内容も、ユダヤ以外の要素が雑多にとりこまれたものという特徴を持っている。まさにカフカが捉えたように、さまざまな要素が混在したものであった。さらにイディッシュ劇はコーラスが重要な役割を果たしているのだが、カフカはのちにこのような警句も書き留めている。

告白と嘘は同じだ。告白を可能にするため人は嘘を吐く。自分が何者であるのかを表現することはできない。というのもまさしくこのようなものだからだ。人は自分が何者ではないかということだけしか伝えることはできない。つまり嘘だ。コーラスのなかにようやくある種の真実があるのかもしれない。

混声あるいは混在していることが真実の条件になるというこの記述と、カフカが生まれたオーストリア=ハンガリー帝国という多民族によって形成されていた国家の環境とを照らしあわせることはなにものかであるだろうが、本稿ではあくまでこの混在性を『田舎医者』の構成へと結合することにとどめるとしよう。まさしくこの混在性を確固としたものとするためにこそ、カフカは「バケツの騎手」を『田舎医者』のなかから排除したのだった。

「バケツの騎手」は、石炭を求めて空になったバケツに跨り、極寒の街を駆け回る独身男の物語だ。そんな男は石炭商に「わたしのバケツは空っぽで、乗馬することができるくらいなんだ」と叫ぶ。この台詞は一見して本稿の論にぴったり当てはまるように思える。実体を失った馬とそれに騎乗する男。この組み合わせは序文でも見た通りだ。そしてこの作品の終わり方は「田舎医者」にそっくりだ。

私のバケツは騎乗動物のあらゆる利点を持ちあわせているが、耐久力がなく、あまりにも軽すぎて、女性がエプロンでさえ脚が地面から離れてしまうのだ。

「ああ、悪魔め」と、私は叫んだが、そのあいだに彼女(=石炭商。引用者注)は店へと振り返り、軽蔑と満足の入り混じった様子で、風を手で切った。「ああ、悪魔め! 一番粗悪な石炭をひとすくい、ただそれだけなのに、お前はそれさえ与えてくれないんだな」それで雪山地帯に上っていき、私は永久に消え失せた。

目的を果たすことなく、永遠に彷徨いつづけるという、この結末は『田舎医者』のみならず、カフカの作品世界の核をなしているように考えられる。こうした紋切型なカフカ論を自らで抑圧するかのように、象徴となる作品を短編集から省いているのだ。短編集の中心になりうる箇所をカフカは削ぎ落し、まったく異なる方向へと、それこそ本来的に彷徨うこと止めない。

そのことを証明するように「天井桟敷にて」に続く「一枚の古文書」に現れる馬はいままでのものとまったく異なっている。ここで馬は走るものではなくなり、異なる系列へと移動する。それはガタリとドゥルーズも指摘している肉食の系列だ。

カフカは食物に対するたえまない強迫観念をあらわにしているが、彼にとって食べ物とはとりわけ動物あるいは肉であり、肉屋、歯、大きい不潔な歯、あるいは金歯につながる

肉屋が商品を入荷するとすぐ、もうすべての商品が強奪されて、遊牧民たちによって貪り食われてしまう。また彼らの馬も肉を食うのだ。しばしば騎手は馬の傍らに寝そべり、互いに同じ肉塊を摂取し、それぞれ食い終わる。肉屋は心配になって、肉の仕入れを止めようとはしない。

語り手の住む城下街へ気づかないうちに遊牧民が侵入してくる。彼らの馬は住民を脅かす。城は門を閉ざして遊牧民を入れさせまいとし、同時に住民たちに遊牧民の対応を丸投げする。それは「バケツの騎手」に見られたような虚ろな馬とは異なるが、しかし「田舎医者」の馬のようではある。とつぜん家畜小屋から出てきたように、とつぜん都市の内部に現れ、語り手と対立する。肉食の馬。

また「田舎医者」と「一枚の古文書」の馬のイメージは「ジャッカルとアラビア人」でふたたび姿を見せる。しかし、それはすでに馬のかたちをしていない。それは、「一枚の古文書」の馬のように肉を食らうジャッカルと、「田舎医者」の医者が昨晩失った馬のように、昨晩亡くなってジャッカルの餌になった駱駝に割り振られる。

これ以降、馬(=„Pferd”)という単語は現れず、ただそれに隣接する語が別の仕方で用いられるようになっていくからである。走る馬の行き止まりとして「掟の門前」が続くのだ。

第三節 伸縮する空間と時間

「掟の門前」によって明確に可視化されるのは、カフカの作品において門が空間的な距離だけではなく時間とも結びついていることだ。いままでの「インドの門」「庭の門」「城の門」といった門は距離の伸縮にのみ関わっていた。「インドの門」は到達しえない遠さに移され、「庭の門」は医者を十マイル先の患者の家へ送り、「城の門」は遠くからやって来た遊牧民を城下町に抑えつづける。

それに対して「掟の門前」においては「城の門」のように田舎から来た男を抑えつけ、それによって男が老衰して息をひきとるまでそこに留まらせつづける。もしも門番の静止にも関わらず、門のなかへ入ったとしても、「広間と広間のあいだには門番が立っており、進めば進むほど強くなっていく。三人目の眼を見ただけで、もう耐えられない」ような、掟へとたどり着くことのできない無限に引き延ばされた距離が示唆される。そしてとつぜん時間は縮小し、男の死が即座にやってくる。

「皇帝の親書」においては「掟の門前で」で示唆された無限に引き延ばされた距離が描かれている。皇帝の宮殿は、階段と庭園が果てしなく続き、その宮殿を出ても次の宮殿が現れ、次の階段と庭園が待っている。万が一それらの宮殿をすべて踏破したとしても「宮殿の門」の向こうには無限に広大な帝国の巨大な首都が広がっている。事態はこのようなので親書を待っている男のもとに使者は永遠に辿り着くことはない。

こうした門の働きは、次第に門を介さずに作品上に展開されていくことになる。例えば「ジャッカルとアラビア人」と「夢」はそれぞれこう始まる。

私は芝生へ仰向けになって眠ろうとした。遠くでジャッカルの悲痛な鳴き声を聞いた。また背を伸ばして座りなおした。するとあんなに遠かったのに、突然近くになっていた。ジャッカルの群れが私を囲んでいた。

ある晴れた日のこと、Kは散歩をしようとしたが、二歩歩くともう墓場にいた。そこにはとても芸術的で、非実用的な、曲がりくねった道がいくつもあったが、そのような道の一つを、まるで水に引きずられていくように、揺ぎなく浮遊した体勢で滑っていった。

どちらも距離の縮小であり、とりわけ「夢」の「まるで水に引きずられていくように」という表現は「田舎医者」の「まるで流れに呑まれた木材のように引っ張られていく」という比喩と類似している。こうして馬に隣接していた表現(「昨晩亡くなった」「肉を食う」「引きずられていく」など)が反復されることで、今まで読んできた作品を想起させ、語は通常の意味作用とは異なる効果を発揮する。それは展開を推進する力、つまり距離の縮小にある。作品開始の契機となっているのは必然的である。これに対して時間の伸縮は「隣り村」に示されていた。

祖父はよくこう言ったものだ。人生は驚くほど短い。いま記憶のなかでそれらはあまりに一緒くたになって押し寄せて来るので、例えば私にはわからないのだが、いかにして若者が隣の村へ騎行しようと決心できるのか——不幸な災難をものともせずに——慣れ親しんだ幸せに流れていく人生の時間がこのような騎行に充分であるには程遠いのだということを恐れることもなく。

人生の長さと隣の村までの距離が逆転してしまっている。この無限に引き延ばされた距離からすると、人生は一瞬のものでしかないということなのだろうか。それとも、この短い人生からすれば、隣の村へ行くことさえもがあまりに踏破しがたいのか。そのどちらかは分からない。とにかくここでは距離と時間という二項はすでに曖昧なものになっているということが言えるだろう。一定の量としての距離や時間はもはや通用しない世界であり、それぞれが常に変動を繰り返している。

この距離と時間の関係は第一章で引用したカール・ロスマンの追走劇とはまったく異なる。そこではある一定の距離と時間が小説の原理に沿って用いられていた。ある程度の文量がカールの走った距離と一致するのである。そうした小説作法は『田舎医者』において敢えて排斥されている。

また上記引用の「隣り村」においても馬が潜んでいる。まさしく「騎行」という語に隠れていた。しかしそれももう『ある戦いの記録』の「騎行」とは性質がまったく異なるものだ。そしてそれは短編集の最後に配置された「学会への報告」にまで通底する。

およそ五年もの間、わたしは猿性から離れていたのですが、その時間は暦のうえでは短くとも、駆け抜ける(=„druchgaloppieren")には終わりのないほど長い時間でして、優れた人々や、忠言、喝采、オーケストラの音楽にとぎれとぎれ伴われて、しかし根本的にはひとりでした、というのも皆さんは、イメージのまま言わせていただくなら、障害のずっと前でお止まりになったからです。(……)人々が望んでいたなら、まず地上に架かる天の形づくる門を通って帰還することが許されたでしょうが、鞭を振るっていく成長とともに、その門はしだいに低くなり狭まっていったのです。

「学会への報告」は、猿が人間なみの知性を手に入れ、その経緯を学会へ提出するというものだ。引用箇所はその冒頭部だ。前述したように数量として表される時間にはもはや意味がない。その年数は駆け抜けるには無限の時間だったのだ。この„durchgaloppieren”という語は、「馬が駆ける」という意味の„galoppieren”に「通過」「貫通」を意味する„durch”という接頭辞がついたものだ。この語は、ただ「駆け抜ける」という意味作用を持っているのではなく、『田舎医者』全体がこの空間と時間の伸縮に貫かれていることを示唆しているのだ。ただ「馬」という語を大量に反復するのが重要なのではない。その反復のなかに、どのような差異を持ちこむかということが問題なのである。

この伸縮は『訴訟』においても反復されるが、それはまったく幻想性を欠いた裁判の手続きのなかで反復されるのだ。空間の伸縮を始め、訴訟の引き延ばしと突然の処刑として。しかし序章で断りを入れている通り、本稿では『訴訟』の再構成は行うことはできない。

『田舎医者』の最後、ブケファロスのページをめくる指は、果たしてこのように動きをやめる。

ともかく、概して私の達成(=erreichen)しようと思っていたことはできました。それが骨折り損だとは言わせません。そのほか私は人々からの判断を求めませんし、ただ知見を広めたかっただけです。あなたたち学会の高貴な方々にもただ伝えたかっただけなのです。私はただ伝えたまでなのです。

こうして、報告の完結によって短編集は終わり、指はそこで動きを止める。「達成」(=erreichen)という語はほかになにかを誰かへ「手渡す」という意味がある。この短編集『田舎医者』を読者へ届けたと読むことができるだろう。カフカは徹底して読者を意識しているのだ。

短編集『田舎医者』において馬は「死者になること」を免れた。それは『ある戦いの記録』から続いていた「生存の不可能性」を超克したということである。こうして語のなかで馬は生き延びているのだ。それが「動物物語」に現れているということは第二章で上げたガタリとドゥルーズの論の反証になるであろう。〈動物になること〉は決して〈死者になること〉ばかりに通じているのではない。中期においてそれは初期作品から前期作品集『息子たち』の出口として見出されれるのである。

結論 フランツ・カフカにおける馬の形象

ここまでさまざまな補助線を引いて初期から中期までの作品を横断して読んできた。もちろん馬に関するカフカの文章は上記に引用されたものがすべてであるわけではない。作品という限られた範囲のなかで分析した過程とそこから結論を出してきた。カフカにとって最も有名な作品『変身』については本稿では直接言及を避けたが、まさしく『ある戦いの記録』と『田舎医者』のあいだにはこの作品なくしては至れなかったと言わざるをえない。『変身』は初期前期の「人間物語」と中期後期の「動物物語」の狭間で書かれた作品である。そのため『変身』の成立があって馬の形象が変容したのだ。詳細は序章に貼ったリンクから拙論を参考していただきたい。本稿と「フランツ・カフカ『息子たち』の生成過程」は表裏一体の関係になっている。

フランツ・カフカにおける馬の形象を再度まとめておくと、初期『ある戦いの記録』においては人は馬と同一化し、ガタリやドゥルーズが言うとおり、〈死者になること〉ことを余儀なくされていた。変身は死への袋小路として現れる。前期においては人はメタファーによって馬のようになる。アメリカという舞台において馬はもはや交通の役割を果たさなくなっていた。『ある戦いの記録』同様に用無しと見なされたカール・ロスマンは彷徨いつづけるが、隠喩(=馬のように走る)や換喩(=競馬場)という言語の作用によって馬に囚われていく。そもそも最初の段階から「馬男」という名前をつけられていた。そこに見られる形象は種々様々な同時代の視覚芸術の表象を受け継いでいるものの、やはり黒人=ユダヤ人という肖像を介して再領土化されてしまい、〈死者になること〉から逃れることはできない。

同時に『変身』という作品が『失踪者』の執筆最中に書かれたものであることと繋がっている。一見すると『変身』はガタリやドゥルーズが言うとおり、動物から人間中心主義へと回帰してしまうように読めるが、その後の奇妙な明るさについて彼らは語らないのだ。『変身』について論じられたものは無数に存在するが、この明るさを重要視しないかぎり、私は嘘であると思っている。『変身』は単純な悲劇でも喜劇でも、ましてや再領土化的な物語でもない。カフカがコーラスのなかに真実があるかもしれないと言っているように、さまざまなものが混ざり合っているのだ。『変身』は複数形の夢から始まり、複数形の夢で終わる。不穏な夢から新しい夢へと向かっているのは作家そのものだ。

彼は新しい方法としての変身を作り出す。それが『田舎医者』で展開された作品配列によって浮き彫りになる馬の形象である。もはやメタファーではなく語それ自体が持っている性質によって馬はあらゆる動物に侵食していく。ジャッカル、人間、猿。そして短編集自体が作品となる。それは初期前期における馬の形象からの、そして作品集『息子たち』の父の家という構造からの脱出だった。カフカは『田舎医者』の献辞を父に捧げている。現実においてカフカが両親のもとから離れられた期間はもっと先になるが、創作においてはこの地点においてある解放を達成していたのだ。

後期作品ではより多くの動物たちが語り始める。そこには人間の影は消え失せてしまっているだろう。本稿では取り扱う準備は私にはまだない。なぜなら『田舎医者』同様に重要な作品である『父への手紙』を分析していないからだ。目下、翻訳中であり、本文はnoteに掲載する。「父への手紙」論に関しては頒布する予定なので、もしも興味があればまた読んでいただきたい。最後にカフカのスケッチを掲載して本稿を閉じる。

P56

Edited by Andreas Kilcher. Translation from the German by Kurt Beals.

Yale University Press

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?