NPO法人相馬救援隊、地域を象徴する「殿」と「馬」との結節点創出

ポイント

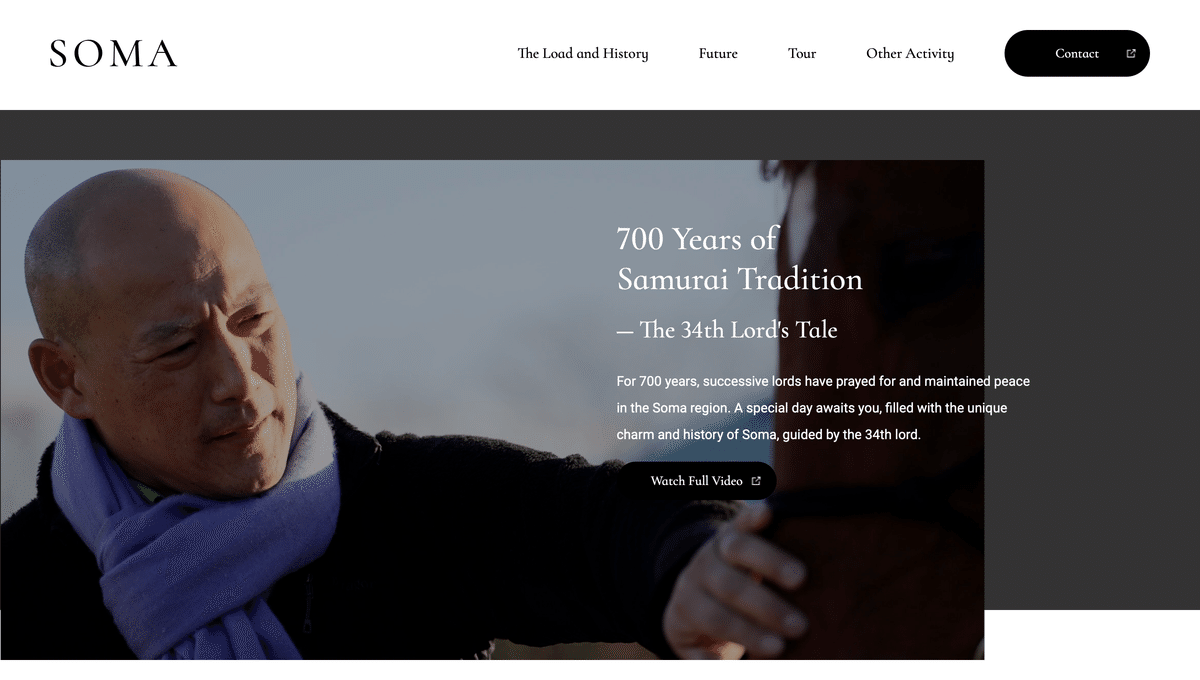

地域の魅力は人を介して伝わる。地域の変革をリードする「殿」の過去・現在・未来に触れることができる結節点をリアルな体験とウェブサイトの双方で創出した。

概要

エリア 福島県相馬市・南相馬市・浪江町(相馬中村藩領一帯)

ビジョン 1000年先に繋がる村づくり

ミッション 仲間を増やすためのタッチポイントを整備する

背景

殿の帰還と次代へつなぐ村づくり

①相馬を象徴する「殿」と「馬」

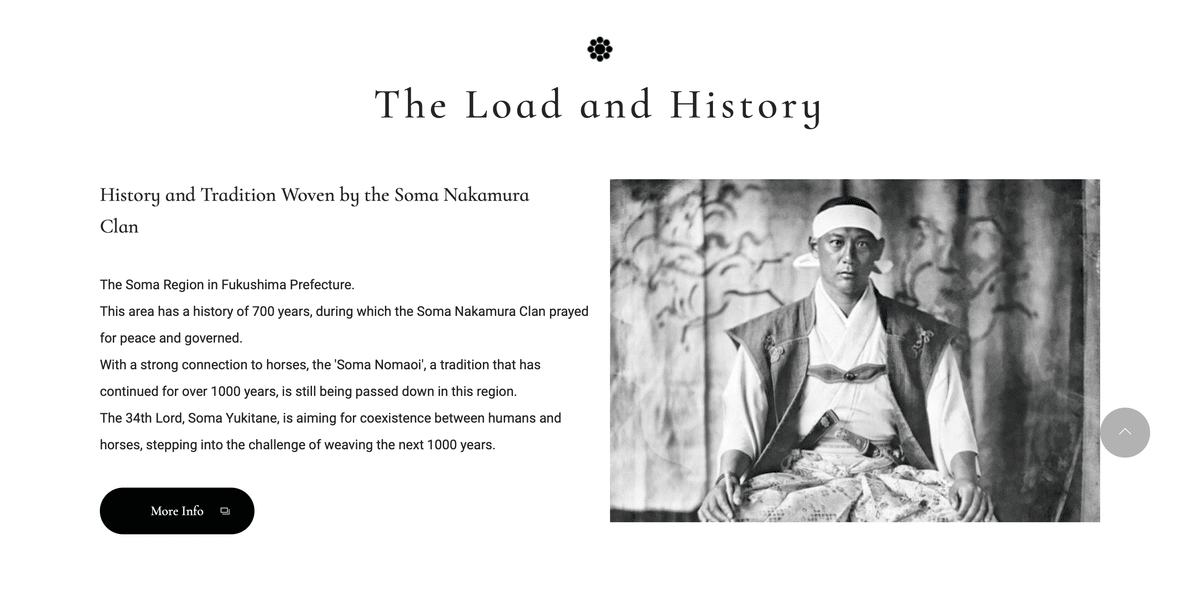

福島県相馬市、南相馬市、浪江町は、歴史と文化が息づく地域です。古くは相馬中村藩として相馬家が代々この地を治めてきました。この地でまさに「象徴」と呼べる輝く存在が「殿」と「馬」です。この殿とは相馬行胤氏のことであり、相馬家の34代目であり、NPO法人相馬救援隊の代表も務めています。氏は地域に代々伝わる神事・祭事である相馬野馬追(そうまのまおい)の総大将を長年務め、正に地域のリーダーと呼べる存在です。

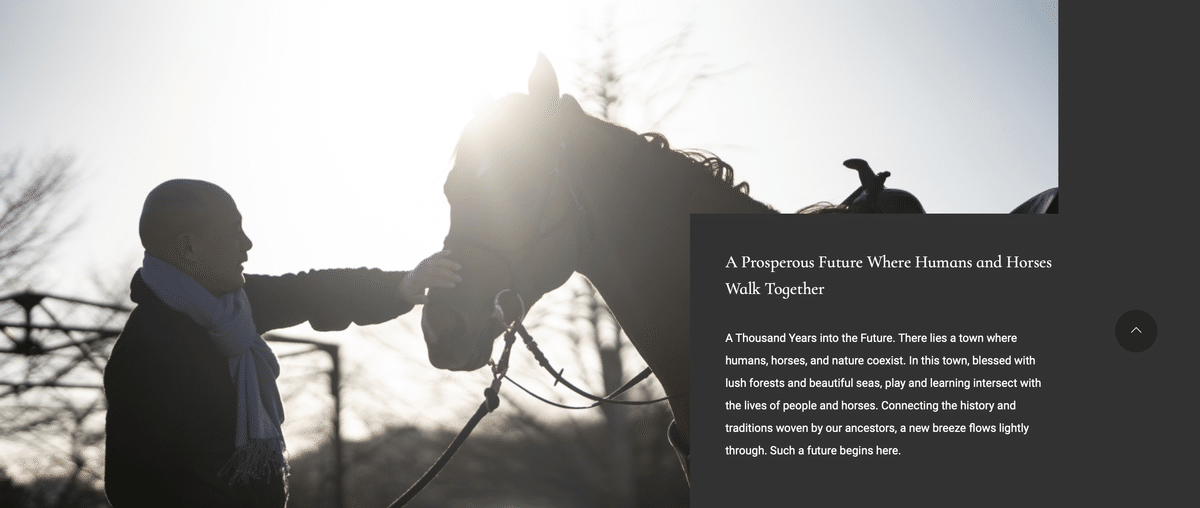

そしてもう一つ、相馬を象徴するものが「馬」です。この地域では、馬はただの動物ではなく、祭りや儀式の主役であり、暮らしのパートナーでもあります。特に相馬野馬追は、1000年続く歴史を持つ、馬が主役の一大イベントで、地域が如何に馬を大事にしているかも表しています。

②東日本大震災と相馬

2011年3月11日、東日本大震災が福島県浜通り地域を襲いました。巨大な地震とそれに続く津波は、地域に甚大な被害をもたらしました。家屋やインフラが破壊され、多くの人々が生活の基盤を失いました。さらに、福島第一原子力発電所の事故による放射能の脅威が、住民の生活を一変させました。

この未曾有の災害により、相馬の人々を含めた浜通り地域の住民は故郷を離れることを余儀なくされました。もちろん「殿」もです。さらに、放射能の影響によって避難した住民がいつ故郷に帰ってくることができるかは当時誰も知り得ませんでした。

③殿の帰還と次代につなぐ村づくり

しかし、年月が経つにつれ、環境の復旧が進み、ついに帰宅困難地域の指定が解除されました。

それに合わせ地域の象徴である「殿」も、浪江町への帰還を果たしました。しかし、殿が住んでいる地区の住民は彼一人です。

殿の帰還と共に、浪江町では新たな村づくりの活動が始まりました。地域が受け継いできた1000年の歴史と文化を次の1000年へとつなぐための取り組みです。地域の持続可能な発展を目指し、住民一人ひとりが地域の未来を担う意識を持ち、共同で馬と、自然と共生することができる新たな村づくりに取り組んでいます。

アクション

「殿」とは? 「相馬」とは? 地域の中核に触れることができる結節点をつくる

①相馬の過去・現在・未来を繋ぐ探報体験の造成

「殿」と「馬」。2つの象徴が今でも暮らしに息づいている相馬はそれだけでも面白く、魅力的な地域であり、殿が描く未来像にはひとを惹きつける力があります。しかし、その裏側には1000年に渡り受け継がれた歴史や、震災による大きな被害と爪痕があり、その上でこの未来像も描かれています。この大きなコンテクストをリアルな体験を持って知ることが何よりも重要であると考えました。

そこで殿をガイドとしたツアーを作ることにしました。始まりの場所は相馬野馬追の出陣の地でも相馬中村神社。ここで相馬の歴史に触れた後は境内で行う特別な乗馬体験をします。その他にも相馬家縁(ゆかり)の地をめぐったり、乗馬だけでなく馬とのコミュニケーションのスキルを学ぶこともできます。

ツアーの終着点には殿が移り住んだ浪江町の室原地区を訪れます。この地区の景色が変わるのはまだ先ですが、今しか見ることのできない原点となる風景を見つめながら未来に向けて想いを馳せることができる、そんな一連の体験を造成しました。

②ウェブサイトの構築

上述のコンテクストを誰にでもわかりやすく伝えることを目的にウェブサイトも構築しました。相馬の「殿」と「馬」の物語を中心に、700年以上続く伝統や、未来に向けたビジョンをビジュアルとテキストで表現しています。

サイトでは、34代目の殿である相馬行胤氏の経歴や思いを詳しく紹介。震災後の復興活動や、地域と馬との共生を目指す取り組みを通じて、次の1000年に向けた地域づくりのビジョンが伝えることを意識しています。

成果

①殿と巡る、700年の歴史を紡ぐ古の旅と馬とのふれあい体験

②ウェブサイト「SOMA」