9月22日 Overage Executives 高齢の役員

おはようございます。

こちらの続きです

#9月22日 #Overage_Executives #高齢の役員

#問題が起こったとき手を貸せないのであれば意思決定に関与してはならない 。

今日は『マネジメント・フロンティア』、1984年の記事「高年管理者と高齢役員の処遇〜組織の若さを保つ」からの一節が引用されています。

先日、「45歳定年」を提言したサントリー新浪社長の発言が炎上しましたが、

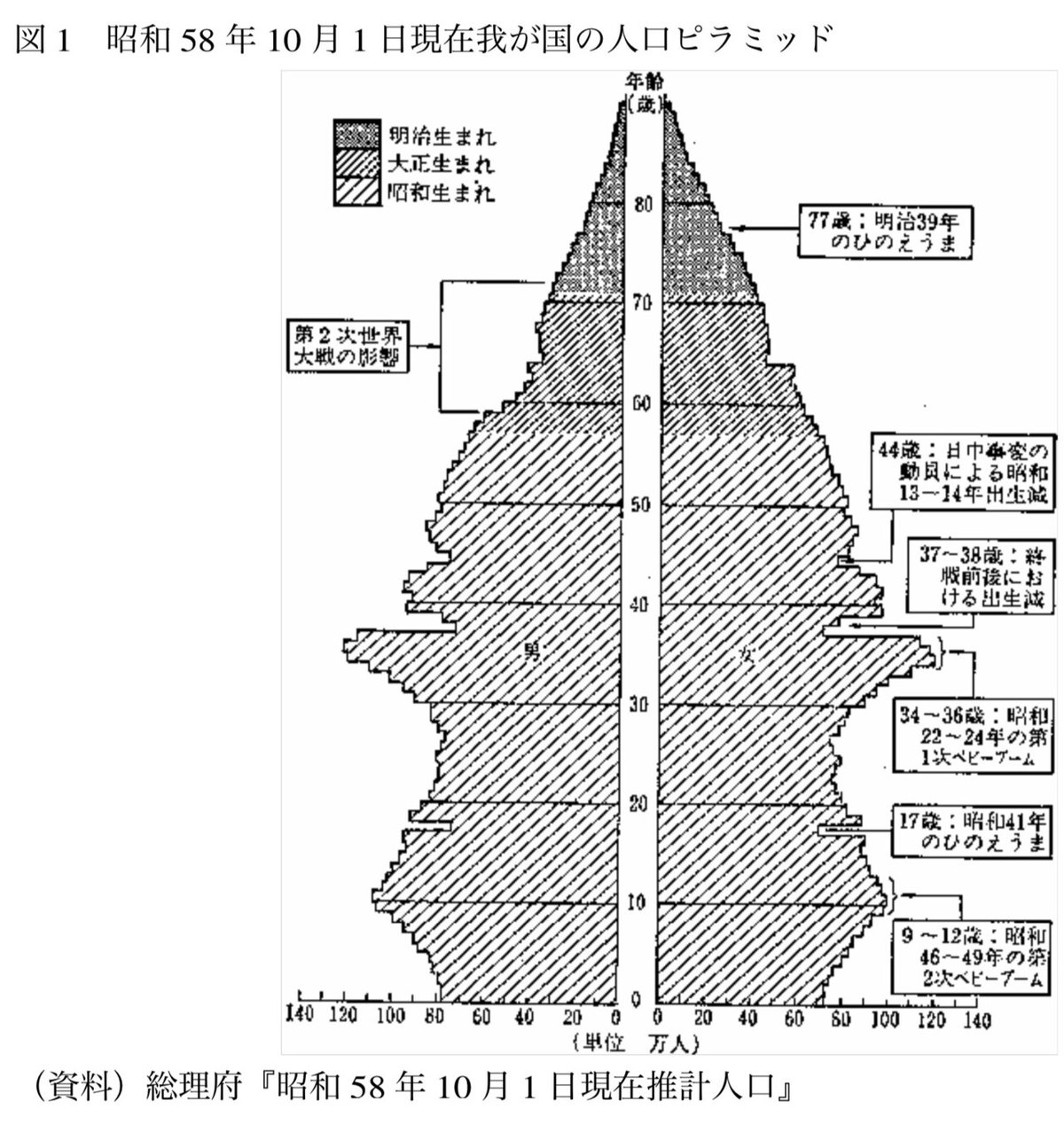

1984年の時点で、カリフォルニア州では退職を70歳以上にまで延ばせるという新しい法的権利を行使し始める人たちが増え始めているそうです。ま、この頃は、ベビーブーマー(わが国でいうところの団塊世代)が中年に達し、組織が中ぶくれした時代の話。現代の日本企業の中の人口ピラミッドとは異なる状況です。

ちなみに、昭和58(1983)年の人口ピラミッド

(資料: http://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shiryou/souron/41.pdf より)

そして、令和元(2019)年の人口ピラミッド

(図: https://www.stat.go.jp/data/jinsui/2019np/index.html より)

34〜36歳だった第1次ベビーブーマーたちは、現在70代に突入。高齢の役員以外無事に退職されましたが、ドラッカーが指摘していたのは、1984年当時の彼らへの処遇についてのことでした。

今では、連邦政府の職員、および官民を問わずカリフォルニア州において雇用されている者は、すべて巨額の年金のついている「意思決定者の地位」にある役員を除き、年齢を理由として強制的に退職されられることはない。

当時、34〜36歳のベビーブーマーたちの中には、残念ながら能力が活かせなかった人たちもいる。彼らをずっと抱え込んでいるよりは、45歳と言わず、もっと早目にセカンド・チャンスを与えた方が良かったのでは?という話。

辞めたくなかったのにもかかわらず、自分の能力が生かされていないために、あるいはこの先昇進の望みがないために辞めた人たち。(中略)これらの人たちの多くは、辞めたのは間違いではない。むしろもっと早く辞めるべきであった人たちである。しかし同時に、自分が必要ではなく、また望まれてもいないと思ったがゆえに早期退職を選んだ人たちの多くは、明らかに間違ったのである。誰も本当のところを知らせなかっただけである。

個々人の才能・能力がありながら、所属した組織において、貢献できなかった人たちに対して、

まだ他に移れる年齢のうちに、つまり、40代の後半にならないうちに、別の職を探すよう手を貸すべきである。彼らはあと10年止まっても、若い人たちの昇進を妨げるだけである。

また一方で、早期退職などさせず、留まって欲しい人たちに対しては、

「手を打たなければ、辞めていってしまう。」

そして、組織の若返りのためには、60代の役員や管理者や専門職の対策を決めておかなければならないと。なぜなら、

転職経験のある者ならば、第三の人生を見つけることもできようが、そのような経験の全くない63〜65歳の者にとっては、再出発は、途方に暮れるような至難の技である。

ただし、高齢だからといってなんでも首切りする必要なくて、

高齢の役員は、ラインの長ではなく、独立して行なえる仕事、専門家として大きな貢献ができる仕事、助言、教育、基準の設定、紛争の解決などの仕事に移るべきである。マネジメントの仕事を行なわせるべきではない。日本の組織には顧問がいる。ときには八〇代で役に立っている。

として、経営管理の仕事ではなく、顧問という役職で、助言を提供する役割が良いのではないか、という。

2019年の人口ピラミッドを見てわかるのは、企業は、45〜48歳の第2次ベビーブーマー=団塊Jr.世代をカットして、固定費を減らしたい、というニーズがある、ということ。確かに彼らの中には、現在の仕事に十分に能力発揮できたとは言い難いまま、「飼い殺し」となっていて、「第二の人生」となる転職の機会も45過ぎれば難しくなるわけで、この前の35〜40辺りで、自分の人生設計しておいてよ、と企業側としても彼らに言いたい、そんな心もわかるわけです。ここ数日間、何度もご紹介している通り、「人生100年時代」到来と言われる中、会社の寿命は30年と短命化する、なんて騙されて、20年ごとに職場チェンジを繰り返さないと生き残れないのか、という生き方も、どーなんかね?と感じますね。

まだまだ、地方では、メンバーシップ型の職場の方が、ジョブ型の職場よりも多く、成長よりも地域とともに永続を望む経営者が中心です。

そこに、無理くり、「ジョブ型」の職人をはめ込もうというのは乱暴な議論ではあります。

戦前から70年、ぐるりと巡って、再び、腕一本、包丁一本で、「わしが流行らせる」と板場を転々とした職人気質の「ジョブ型」職人が生きた時代に戻ってくるのかもしれませんね。

いずれにしても、これまでのようなメンバーシップ型の「サラリーマン」な生き方から、否応なく「ジョブ型」へのシフトが求められているようで、気持ち悪いです。まあ、そんなことで、今日もやっていきましょう。

ACTION POINT

#役員の定年規定を定めてください 。

#結果が出るころにはいなくなっている人たちだけで意思決定を行なうことのないようにしてください 。

こんな話も好きかも↓

いいなと思ったら応援しよう!