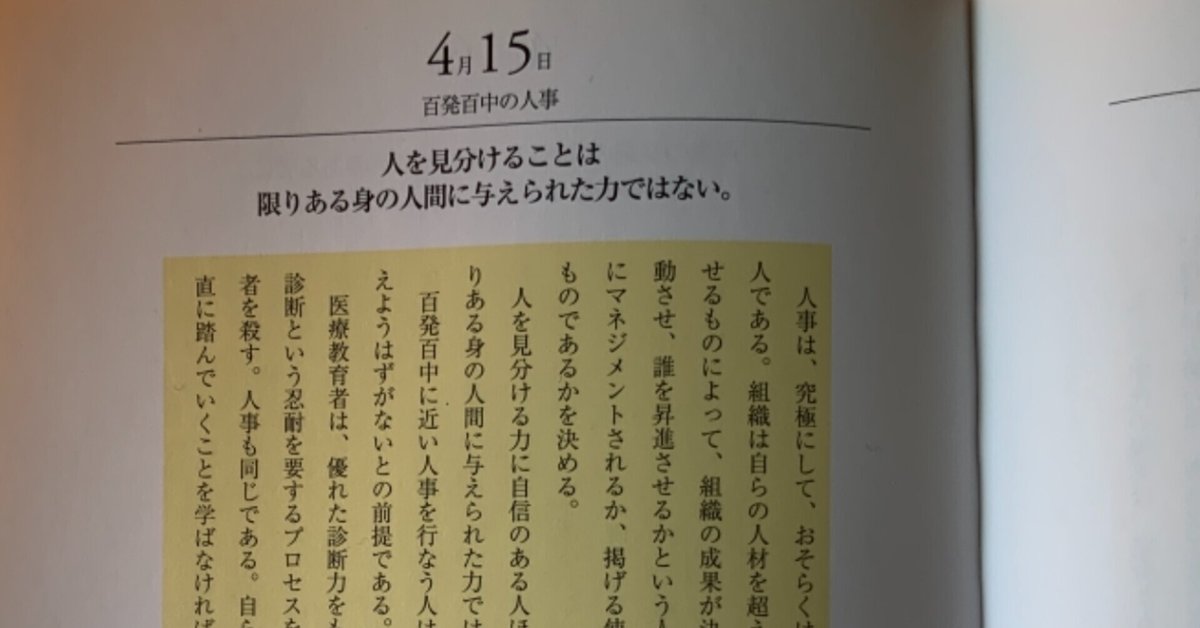

4月15日 百発百中の人事

続きです

おはようございます!

#ドラッカー #365の金言 #4月15日 #百発百中の人事 #人を見分けることは限りある身の人間に与えられた力ではない

このNoteは、「ドラッカー365の金言」に記された1日1テーマに対して、自分の感想や想い、そして、私自身の実践について書いたNOTEです。本文そのものを全て引用することはありませんので、ドラッカー博士の論文をお読みになりたい方はぜひ本書をご購入されることをお勧めします。

“汝の時間を知れ“ ドラッカー

上記は本書の扉の次のページに記されていたメッセージです。これは「時間は無限ではないから集中せよ」という意味かも知れません。ドラッカーの65年以上にわたる著作集を読み続けるほどの時間がない方のために、本書がある、という意味かも知れませんね。

編者のマチャレロ教授は

“最後にACTION POINTとして取るべき行動を示唆した。ここでお願いしたいことは、読者ご自身が「すでに起こった未来」を探すことである。新たなトレンドを見出したならば、ドラッカー学校の伝統に従い、自ら行動していただきたい。“

と記して、本書を実践する書、として欲しいと述べています。

著作権等の関係から、日々のドラッカー論文(つまり、本書の本文)を全文引用することはしませんので、ご関心の方はぜひお手元にお持ちになることをお勧めします。

今日のテーマ:百発百中の人事

今日のアクションポイント: #勘で採用を決めてはいけません #人物を知るためのプロセスを定めてください

組織の成果を左右するのは人である。組織は自らの人材を超えて仕事をすることはできない。人的資源はから引き出せるものによって、組織の成果が決定する。それは、誰を採用し、誰を解雇し、誰を異動させ、誰を昇進させるかという人事によって決まる。

「人事によって決まる」というわけで、人事に強大な権力が集まっている会社も少なくない。最初に勤めた航空会社系商社は、どちらか言えば人事系が強かった会社だったように思います。転職した広告代理店は営業系が強い印象。振り返ってみれば、人事系は「守り」、営業系は「攻め」と攻守両面の経営スタイルを肌身をもって感じることができたことは自分の財産になっています。

「攻め」一辺倒でぐいぐいいけたバブル期と、その後は「守備」重視で、失点しないチーム経営。確かにそれが30年も続いてしまっているから、縮小縮小、こじんまり、実力をフルに発揮する「フルスイング型」よりも、四死球で得たランナーをコツコツバントで進塁させて犠牲フライで点を取り、虎の子を守って守り切る。そんなスタイルの経営が過去30年間続いてきているのかな、と思います。

そんな人事が強い時代が続いてくると、勘違いも生じるのでしょう。人事評価をする名人だ、という連中が出てくるというのです。

人を見分ける力に自信のある人ほど間違った人事を行なう。人を見分けるなどは限りある身の人間に与えられた力ではない。

人の評価は神にしかできない、ということです。

医療教育者は優れた診断力を持つ者こそ問題だという。自分の目に頼ることなく、診断という忍耐を要するプロセスを踏むことを身につける必要がある。さもなければ患者を殺す。人事も同じである。自らの知識や眼力に頼ることなく、退屈なプロセスを実直に踏んでいくことを学ばなければならない。

どんな仕事であれ、名人になればなるほど過信が起こるというわけです。特に、人事ではそれが命取りとなり、企業のパフォーマンスを伸ばすのも、下げるのも、人事や人事評価のさじ加減です。

となると、古きサラリーマン・ドラマのように、「人事=権力」なので、派閥ができ、常務派なのか専務派なのか、と社内政治に明け暮れ、稟議書が回るのが3ヶ月もかかり、意思決定に時間がかかり、、、と江戸幕府状態に。

それでは、経済的成果の達成は見込めません。この30年間、守りを重視した結果、新製品開発も設備更新もできず、老朽化した工場が火災に見舞われ、米中激突でビジネスチャンスが来ているのに、ゲットできない半導体事業、のようなことになっております。

それもこれも人的資源を管理する人事の「将」が先見性をもっていたか、さらに、その人事部長を任命した経営者・経営幹部が中長期的視点を持ちながら臨機応変に「エマージェンシー戦略」を遂行できたか、ということに帰着するんだろうと思います。

事業はマーケティングとイノベーション(革新)によって顧客を創造する活動である(「現代の経営」より)

ドラッカーは事業経営とは「顧客の創造」による「経済的成果の達成」の実現と定義しています。経営者は、経営資源・人的資源を配分して「マーケティング及びイノベーション」活動を行ない、顧客創造活動を成功に導いていくこと、と役割をシンプルに表現しています。

そろそろ、攻撃の時間のようです。

今日もやっていきましょう。

いいなと思ったら応援しよう!