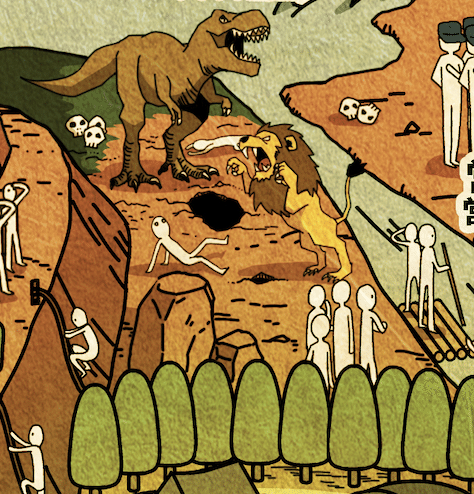

Business Art「スケールアップの谷MAP」

スケールアップの谷MAP

起業後にスケールアップしていく世界観を、漫画家の菅野さちさんにイラストにしていただいた。スケールアップするためには、リスクを取らないといけないことを表現したイラストである。事業規模が大きくなるにつれて左から右へと移っていく。谷があったり崖があったりと、安全策一辺倒では行かない起業プロセスを表現した。

ビジネスアート

僕は今回描いたようなビジネスをメタファー(比喩)などで表現することを「ビジネスアート」と勝手に呼んでいる。あまり深い意味はないが、自分が見ている世界観を表現する手段として創作している。過去には江戸をDX化した「エドサレム」や経営者の思考癖を可視化した「経営者の病」などを創ってきた。

独立の森〜少人数のオアシス

「独立の森」は起業直後の世界であり、「パラキャリ村」や「フリーランス村」がひしめく。「ピッチフェス」はスタートアップがVCから資金調達するための”ピッチイベント”をフェスに見立てた。クラウドファンディングを行う「資金調達Campfire」や起業初心者をカモにする「ひよこ喰い場」も描いた。企業として成長をするためには「独立の森」から「少人数のオアシス」を経て谷底に降りる。リスクを取った行動が成長には不可欠だからである。「少人数のオアシス」は起業直後、共同創業者などと数人で運営している状態で、社長も含めて精鋭部隊だけで運営するので、最も儲かるが長くは続かない。

スケールアップの谷

「少人数のオアシス」から更に谷底に下りると、猛獣がウロウロとしている。実際に赤字を垂れ流し、資金が枯渇して息絶えるスタートアップが多いフェーズである。「独立の森」が0→1(ゼロイチ)の世界であるのに対し、「スケールアップの谷」(谷底)は1→10(イチジュウ)の世界である。

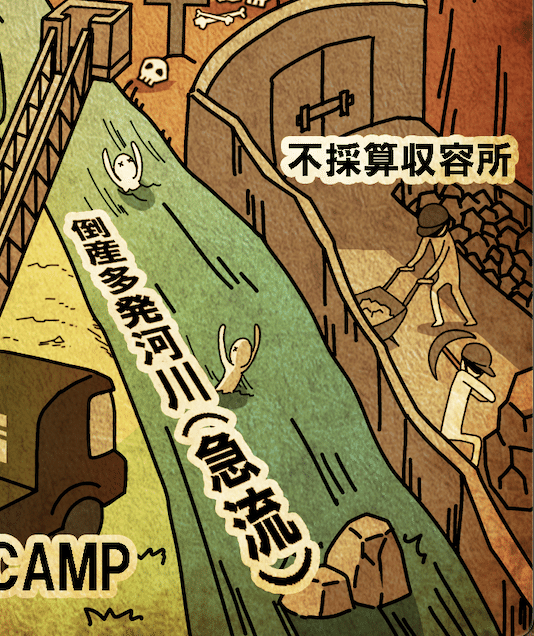

倒産多発河川

また、15人〜20人規模の企業が最も倒産しやすいということを「倒産多発河川」で表現している。「倒産多発河川」を渡る前にビジネスモデルを整える必要があるが、多くのスタートアップは急成長に目が眩み、不完全なビジネスモデルのまま渡ろうとする。そのまま渡り切れるほど「スケールアップの谷」は甘くない。たちまち下流に流されてしまう。年商1億もしくは10名以下の状況でビジネスモデルを整えて、3〜5億もしくは30名超を狙って迷わず一気に渡り切る必要がある。

「倒産多発河川」を渡り切っても油断は禁物である。時代の流れは早く、勢いが衰えないうちにスピーディなスケールアップをしないと、いつしか「不採算収容所」に嵌ってしまう。多くの歴史ある中小企業がここから抜け出せず、もがき続けている。

組織化の崖

最後に待ち受けるのが「組織化の崖」だ。ここのフェーズは10⇨100(ジュウヒャク)とでも言おうか。登り切ったら10億もしくは100人程度の企業がひしめく「企業軍事施設」へと入り込み、空いている場所を探して自分の城をつくるか、どこかの軍事施設に吸収される。営業部隊を中心に組織化をうまくやらないと「裏切りの洞窟」に駆け込む者が多発する。

僕の生息地帯

僕は今まで15社の起業に携わった。1度は周囲の協力もあって「組織化の崖」をかけあがり、企業を売却(株式譲渡)した経験がある。その後、軍事施設の中で会長職として十分な役員報酬をいただき、順風満帆な生活を送っていたが、谷底に戻ってきてしまった。安定や高収入より、僕はどうやら「スケールアップの谷」が好きらしい。厳しい環境ではあるが、ここでの生活は刺激的で自由だからだ。

今は株式会社福水戸家という会社でスモールビジネス専門の戦略コンサルとして活動している。「独立の森」の案内人は多いが、「スケールアップの谷」を案内できる者は世間広しと言えど、それほど多くない。FUKUMITOYA BASECAMPには河や崖まで一気に送れる「梯子車」まで備わっているのだ。

試練山脈

僕は9度の再発を乗り越えた癌サバイバーでもある。FUKUMITOYA BASECAMPから半年〜一年に一度「試練山脈」の"病気チョモランマ"に登山に行く。かなり過酷なチャレンジで、9回のアタックで、右眼と肺機能の半分を失ってしまった。「子育て」や「出産」など、『試練ではなく幸せなのでは?』というライフイベントもあるが、そこは人によっての捉え方と割り切っていただきたい。

ちなみに、手前に浮いている「パラキャリ遊覧船」は「企業軍事施設」から週末に出航し「パラキャリ村」に向かう遊覧船である。