7つの習慣を読み直して自分を見つめ直してみた

コヴィー先生の名著「7つの習慣」を四半期ぶりに読み返しました。

メモ帳に書き留めたセンテンスを引用しながら経験とあわせて言語化していきます。気になったら分厚いけどゆっくり頑張って読んでみてください!

梯子を登りやすくするのがマネジメント、正しい壁に梯子をかけるのがリーダー

このセンテンスを読んだ時にA(抽象度高い)<>B<>C(具体度高い)のB<>C間の行き来の回数が多いのがマネジメント、A<>B間の行き来の回数が多いのがリーダーな印象を受けました。

マネジメントは視座の高低を可変する時間が多くなり、リーダーは視座の高低差を広げる時間が多くなる感覚。でも2年間、ベンチャーに居させてもらって思うのが、これを双方が腑に落ちていないとワークしないってことです。

マネジメントとリーダーの差分を言語化する機会なんて無い方がほとんどだから仕方がないかもしれませんが、社内でマネージャーとかリーダーと呼ばれることがある方には定義する義務があると思っています。

ここまでは僕が考える簡単なマネジメントとリーダーの差分でしたが、逆にマネジメントとリーダーのどちらも極めないと務まらないと考えているスキルが言語化能力です。

今、グロースのPdM(改善マン)的な役割を拝命しているのですが「相手の思考の中にあるけど、相手自身が言語化できていないことを手伝ってあげる」「他者A<>他者Bのコミュニケーションの齟齬を翻訳して志や目的意義が同じであることの説明をする」ことが非常に多いです。

この行為ってマネジメントとリーダーのどちらに属するかと聞かれると、がっつりマネジメントだと思います。でも、自分のこれまでを振り返ると圧倒的にリーダーが得意なんですよね(笑)

たどりついた結論が、リーダーができるマネジメントとマネジメントができるリーダーは最強説卍です。

んで、会社とかビジネスで使うからリーダーやマネジメントの理論を学ぶなら抽象度を上げて国単位で振り返れば強くね?それなら中国の歴史で数回しか登場しない盛世の1つと言われている李世民の時代の政治の要諦をまとめた貞観政要とかそういうイケてるって言われてる当時の歴史を学ぶべきだなと。

では、なぜ歴史を学ばない人が多いのか?

嘘をつく時、人は真理を知る権利を放棄している。

これがしっくり来ました。うまく行かないことがあった時に自分の責任範囲の中にあったとしても他人の責任範囲であると嘘をつき、真理を知る道を放棄しちゃっているなぁと。

じゃあ、どういう思考に変えると良いのか?

Production(成果)に問題がある時は、Production Capability(能力)を高めるチャンス

これだと思います。この思考はどこにでも転用できる考え方で本当に好きですし、オススメです。

達成後のProduction - 達成前のProduction = ΔProduction = Production Capability = Growth

ここから、Growthの程度を上げるには非連続性が必要になってくると思い、先日友達に壁打ちさせていただいたところ、容積の思考を取り入れることで解決しました。

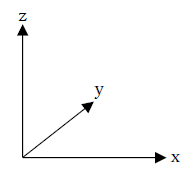

X軸を1人で出来るinput、Y軸を2人以上で出来るInput、Z軸を時間と置くと、X軸とZ軸しかできていなかったから面積を増やしていく状態になっていたことに気づけました。それを少しずつ広げている感覚。

ここにY軸2人以上で出来るInputを追加して意識的に伸ばしていくことで、出力が平方メートルから立方メートルになるし、mを掛けることになるので非連続になるなぁと。やっぱり掛け算強えっすね。

いいなと思ったら応援しよう!