パラオ語で学ぶ生物多様性

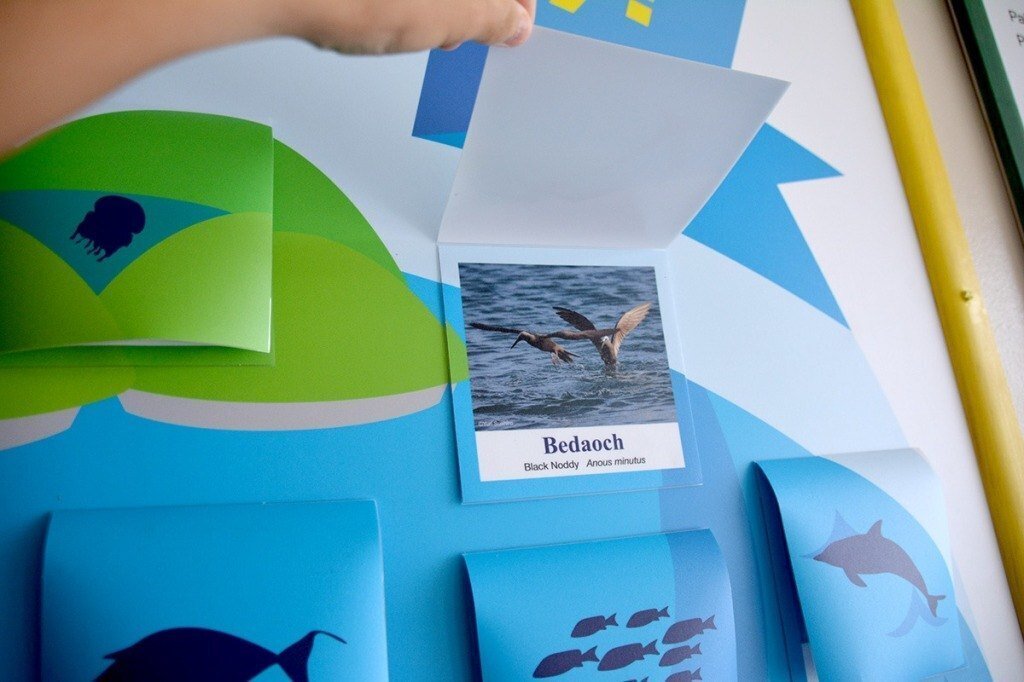

パラオ水族館のエントランスのパラオの導入パートに設置した展示です。パラオの生物多様性をめくって探す子供向けのアナログなインタラクティブ展示になっています。今までこういった子供が手を動かすような展示はパラオではなかったのと、こういった展示は触れてもらえないケースもあるので「どうかな?」と思い、とりあえずやってみました。

展示に触れてはいけないという教育があまり浸透していないせいか、「触れてもらえない」という心配は必要なかったようです。意外と大人が一生懸命めくってる姿が見れました。生き物の選定条件は

パラオ語の単語があること

衣食住、文化的に重要な意味を持つ生き物を優先

パラオ人が好んで食べるものを優先

固有種を優先

キノコ・植物から哺乳類までなるべく多くの種を抑え、住んでいる生態系をなるべくバラす。(生物多様性は生態系・種・遺伝子の多様性のことをさすので。)

ということで選び、すべての生き物はパラオ語を優先に記載しています。

パラオ語「iumd 」=「藻」まで抑えたので大人が爆笑してました。

パラオ語は話者が1万2千人程度と言われている超マイナー言語です。海洋に関連する単語は相当数ありますが、発音・文法体系など研究があまりされておらず、未だ謎の多い言語です。外部の人との会話には英語が用いられ、英語・日本語からの借用語も多くあります。それだけに、生き物に細かく名前が付いていることはあまり知られておらず、ひどい外国人ガイドになると「パラオ語には魚の種類を示す名前がない」なんていうガイドする人が平気で出てきます。

あまり大事に扱われたことがない言語で、おそらく大人にとってはそこがツボだったのではないかと思います。

パラオ語は英語の浸透で消えつつあります。実際、生き物の名前は若い20代の職員だと私のが知っていることがあるくらいです。文化保護、現地語を次世代に残していく役目が水族館にはあると思います。若い世代は忘れつつあるこの海にまつわるパラオ独特の単語をよく知っている50代の職員たちが退職になる前に体系化して何かしらの形状で残す必要はあると思っています。