浮世絵と引き札 -日本のポスターデザインの起源

イメージには、強い力がある。一枚のポスターが行動を促したり、感動を与えることもある。

産業革命、そして大量消費社会の到来に伴い、デザイナーという職業が生まれたのはここ最近だが、人間は紀元前からコミュニケーションの手段(記号・文字etc..)や鑑賞の対象(壁画、絵画etc..)、さらに商売を拡大する手段(ポスター、チラシ)として生活の中に取り入れてきた。

どの時代にもイメージを構成する職人がいたわけだが、今回は日本におけるポスターの起源として、浮世絵と引き札について調べてみたい。

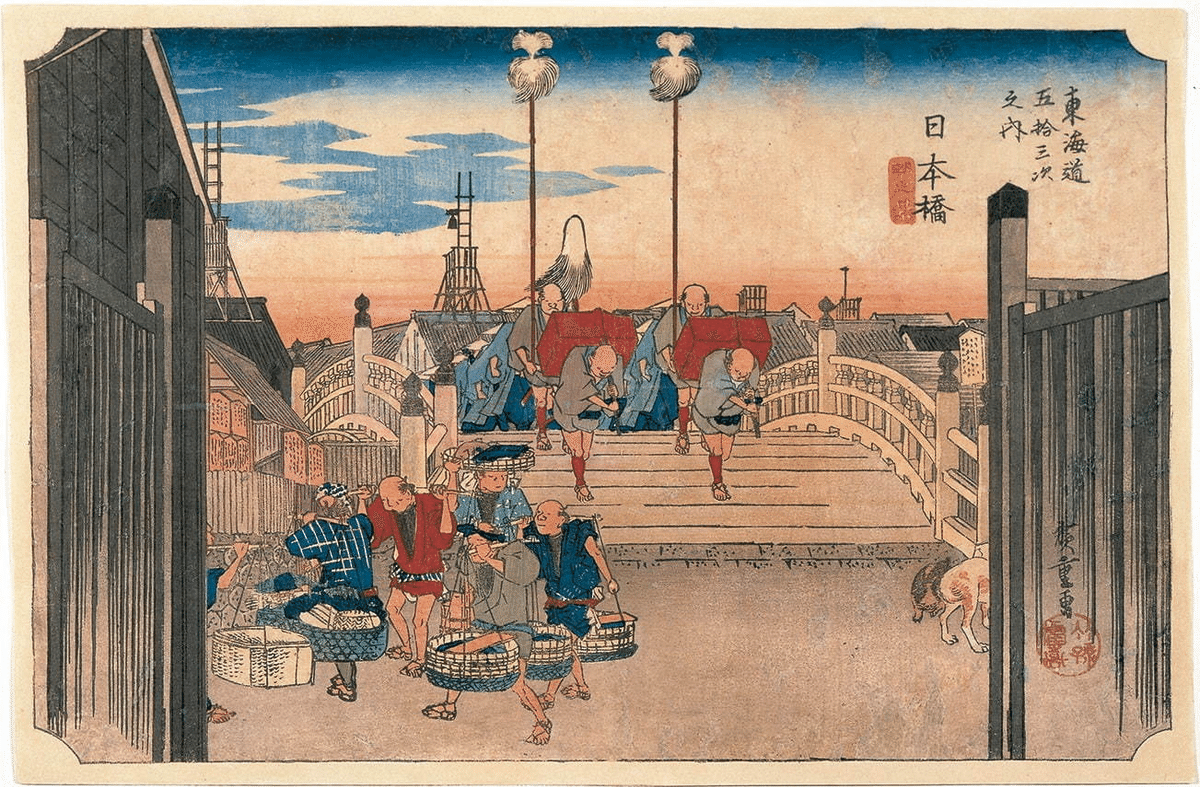

浮世絵

浮世絵は江戸時代に成立し、その時々の人物や風物を描いた絵である。武士画、美人画、風景画、役者画など幅広いジャンルがある。

主に木版画で制作され、作品の企画・テーマなどを取りまとめる版元と絵師、彫師、摺師の共同作業で完成する工芸作品といえるだろう。

浮世絵の歴史についてはこちらの記事が分かりやすかった。現代でも浮世絵の木版技法は受け継がれている。美術館やギャラリーに足を運んでみたい。

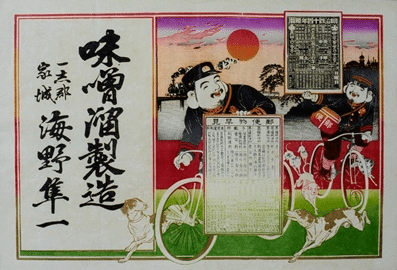

引き札

江戸時代から大正時代にかけて、商店や問屋が主に商品・サービスを宣伝するために作成した印刷物。現在のチラシ・ポスターのような一過性のものではなく、お店の常連様に感謝の気持ちを伝えるサービス品としての側面もあった。家に飾るなど、鑑賞の対象としても楽しまれたそうだ。

印刷方法としては江戸時代は木版印策、明治になると石版印刷、銅板印刷が使われている。作品を見てみよう。

明治44(1911)年

大正9(1920)年

浮世絵よりも現代のポスターに近い印象を受ける。細かく丁寧に描かれており、お店の真心を感じる。こちらを渡されたらもう一度お店に足を運びたくなるだろう。

アドミュージアム東京では引き札をコレクションしているようなので、ぜひ足を運んでみたい。各地の博物館や美術館でも時々展覧会が開催されているようだ。既に終了しているが、こちらも興味深い。

まとめ

江戸時代以前は特定の客と個別に契約して商売を行うケースが多かったため、商品を広く周知する必要がなかった。印刷技術の発達と大衆に対しても商売を行っていく流れが相まって、浮世絵や引き札が現代のチラシ・ポスターの役割を担うようになっていったのである。

私が住んでいる土地でも100~300年前に浮世絵や引き札が盛んに使われていたのかもしれないと思うと感慨深い。この後、近くの歴史館にも足を運んでみたい。