【解説】謹啓→敬具は間違いなのか?国葬案内状問題より

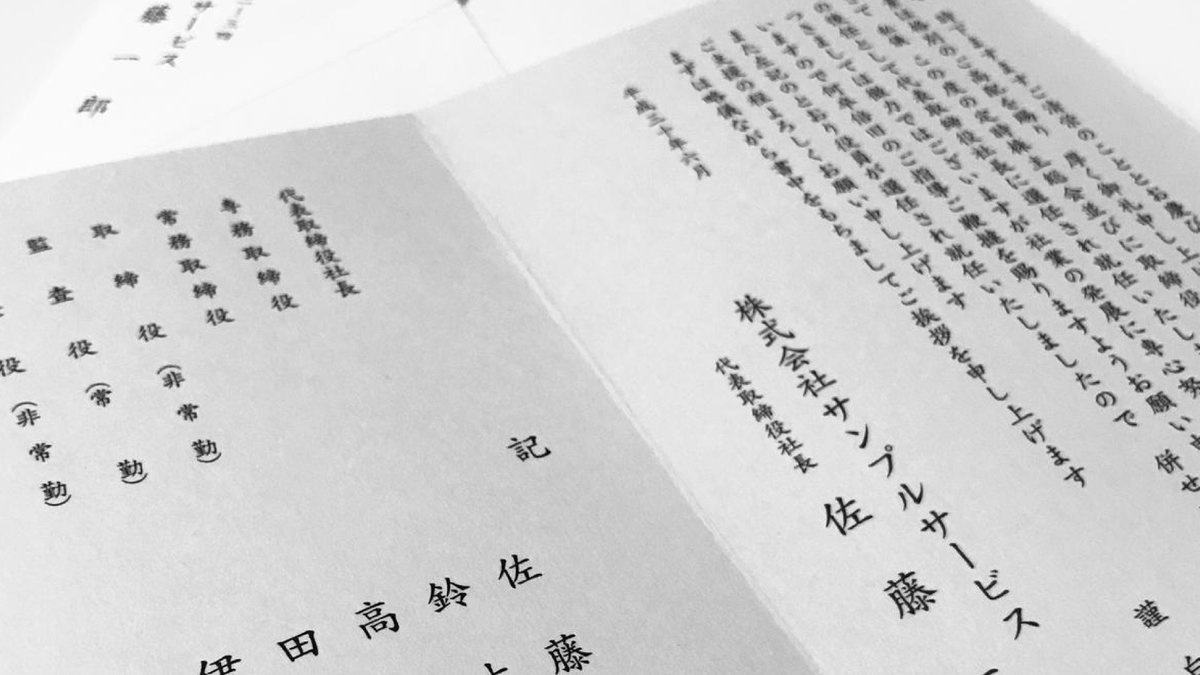

宮本亞門氏が『国葬案内状』の写真をtwitterにアップしたところ、『謹啓→敬具は間違いだ!』とのツイートが増えています。

さて、これは本当に間違いなのでしょうか?

私はこれまで数多くのビジネス挨拶状を制作してきました。実体験も含めて解説させていただきますので、ぜひご参考にしていただきたいと思います。

謹啓→敬具は間違いではない。が…

まずは結論から。

『謹啓→敬具』は間違いではありません。

この組み合わせの挨拶状は確かに存在します。言葉の意味を考えても、日本語的に間違ってたニュアンスにはなりません。

では、なぜこれほど「間違いだ」と指摘する方が多いのか。

それは一般的なビジネスシーンではあまり使われないからです。

一般的に使わない=間違いと勘違いしているだけで、言葉の組み合わせとしては、明らかな誤用ではないのです。

何が正しく、何が間違いか白黒はっきりできないところが、言語やビジネスマナーの難しいところです。

間違いだ!と指摘することも場合によっては間違いになりますので、冷静にツイートしていただきたいと思います。

一般的な頭語と結語

では、もっとも使われる一般的な頭語・接語とは何か。

困った場合は、下記の一般的な形を使えば問題ないでしょう。

拝啓→敬具

謹啓→謹白・敬白

拝啓→敬具は、個人の手紙などでも使われますが、ビジネス挨拶状でも使われます。

謹啓→謹白・敬白は、上記より丁寧な相手を敬った表現になります。対企業や取引先などに送る際に使われます。

なので、どちらを使うか迷った場合はその文章が『目上の方、企業、取引先に送られるか』で判断すればよいと思います。

ちなみに、謹白と敬白はどちらを同じくらい使用例が多いのでお好きな方を使えば良いと思います。個人的には敬白を使うことが多いです。

謹啓→敬具は避けたほうがいい

さて一般的な頭語・接語について説明しましたが、

本題の謹啓→敬具が一般的に使われない根拠として、この考え方がとてもわかりやすいです。

『拝啓』を敬った表現の『謹啓』に変えたなら、

『敬具』も敬った表現に変えた方がいいよね。

一般的にはこのような認識からビジネスシーンでわざわざ謹啓→敬具を使うことは多くありません。

これだけ読むと、もはや敬具を使うのは間違いな気がしますが、実際に謹啓→敬具の挨拶状は存在しますし、あくまで一般的ではないだけで誤用ではないのです。

ちなみに、私も普段は『謹啓→敬白』で作ります。

それでも仕事上『謹啓→敬具』で挨拶状を作った事例があります。

そして、それは今回の本題とも繋がる部分がありました。

引き継がれていく過去の挨拶状

以前、とあるお客様の挨拶状を作ったときの話です。

その時いただいた原稿は『謹啓→敬具』となっていたため、初校提出時に『謹啓→敬白』と直して作成しました。

こちらの方が一般的で良いと思いますとも伝えました。

しかし、そのお客様は「ここで使ってるから間違いない。このままでいってくれ」と一枚の挨拶状を出してきました。

その挨拶状は、とある官公庁が送ってきた案内状でした。

公的な機関が作ってるものだから間違いはないでしょ。というのがそのお客様の言い分でした。結局、その時はお客様のご希望に沿って『謹啓→敬具』で作成いたしました。

私が危惧していたのは、今回の事例のように「謹啓→敬具」が間違いだと受け止める方が一定数いる可能性がある。それならば一般的に使われる組み合わせを選択したほうが無難だと考えました。

今回のtwitterでの多くのコメントを見て、そのとき私が抱いた懸念は間違っていなかったなと実感しました。

あんまり気にしないで

ここまで難しい話をしておいてこんな結論で申し訳ないですが、正直ビジネス上で挨拶状を受け取って頭語・結語をじっくり読むことはありません。流して読みます。

なので、皆様がビジネス文章を作るときは前述の一般的な形さえ覚えて使えば大丈夫です。

今回は、国葬反対活動と重なったことで大きく着目されました。

言葉やマナーはその時代時代で移り行くものなので、謹啓→敬具も今回をきっかけに明確な誤用だという認識に変わるかもしれませんね。