医者に何をどうやって伝えよう~ハッタツ民の方舟25回

※注意喚起

我々は専門家ではないですし、そもそも普遍的な「医者とうまくいくコミュニケーション方法」は存在しません。

ここは知見を集める場所ですが、運用は慎重にお願いします。

当日録音

https://twitter.com/i/spaces/1BRKjPABbBNJw

精神科医はただ話を聞いているわけではない

診察室に入ったとき(何なら待合室にいる時)から、外見や行動を観察しているし、話を聞いている時も声のトーンや表情を見ている(見てない医者もいるかも)

メモを用意していく

・現在の状況

・困りごと

・薬の効き方や副作用

・医者に対する希望

1.身の回りで起こっていること

2.心の中のこと

3.治療に対する希望(薬とか手帳とか年金とか)

Lineのキープ機能を使うと時系列で整理できる

優先順位をつける

他人に同行してもらう

・生活を共にしている人

・訪問看護師

精神科医は何を聞きたいか

・症状に関する情報

気分レベル、睡眠状況、食事状況、活動状況、対人関係、個別の困りごと

・服薬に関する情報

効果と副作用

❝ 精神科の診察は,時間が限られているので,なかなか話を聞いてもらえないよね.精神科医は色々聞いてくるのに,聞いて欲しいことは聞いてくれない ❠

— sopueltno (@fake_outlandos) May 3, 2022

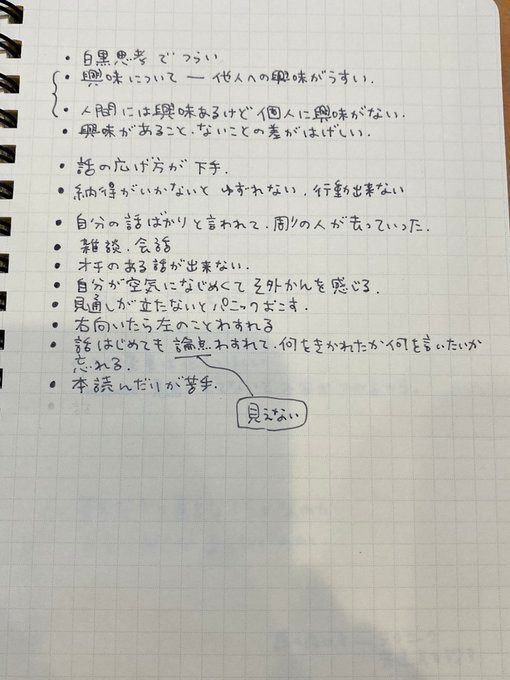

そんな場合,例えばこんな感じのメモを作成して,見せる様に勧めています.話すよりも格段に伝わり易いです. pic.twitter.com/wmZSUPVtOR

困りごと・苦手なことのチェックシート

困りごとや苦手なことのチェックシート

— sopueltno (@fake_outlandos) March 6, 2024

➦ 困りごとや苦手なことを聴くことによって発達特性が浮き彫りになってくる. pic.twitter.com/Fbudo5yHOX

数字で伝える

「本調子の時の○割くらいしか動けない」

「普段は○○時間眠れているが、最近は××時間しか眠れていない」

「○週間(○ヶ月間)落ち込みが続いている」

服薬について

希望する薬がある場合、どのように伝えたらいいか?

ex.「○○という困りごとがあって、××という薬で改善したという話を聞いたのですが、先生どう思われますか?」

→××という薬を出してもらえないとしても、○○という困りごとに対処する別の薬を出してもらえるかもしれない

副作用かもしれないと感じた時/効いていないと感じた時、どう伝えたらいいか?

患者から薬を指定されることを嫌がる医者もいる

患者の言う通りに出す医師もいるが、それが必ずしもいいこととは限らない

相互にコミュニケーションを取れる医師がベスト

飲み合わせについては医師より薬剤師が詳しい

サプリに関しても薬剤師に飲み合わせを確認できる

※きちんとした薬剤師なら、飲み合わせに危険がありそうな時は、医師に確認を入れてくれる

お薬手帳は必須

調剤予約ができるE-parkのお薬手帳アプリが便利

これって医者に報告すべき?

・何となく調子が悪い(が仕事や生活に明らかな支障は出ていない)

・個人的な悩み事がある(が医師に話すべきとは思っていない)

事前に訪問看護師と相談してみる

待合室で看護師さんに確認してみる

支援者(ソーシャルワーカーなど)に相談してみる

保健相談室に電話して相談してみる

そもそもそれって医者に話すべきこと?

・医者に話すべき事

・カウンセラー(心理士)に話すべき事

・薬剤師に話すべき事

・福祉(役所など)に話すべきこと

※誰もがつながるべき場所全てに繋がっているわけではないので、いったん医者に投げるしかない人が多いのが現実

発達支援相談室

地域の保健相談室

短時間の診察で何をどうしろと言うのか

【知って欲しい】

— バク@ 精神科医 (@DrYumekuiBaku) March 14, 2024

メンタルクリニックで再診から話を長く聞いてくれない!ってよく聞きますが、内科と同じで医者は初診で病気のアタリをつけて基本的に薬物療法と軽いアドバイスしつつ薬の調整をするのが基本的な治療です…

【知って欲しい】 メンタルクリニックで再診から話を長く聞いてくれない!ってよく聞きますが、内科と同じで医者は初診で病気のアタリをつけて基本的に薬物療法と軽いアドバイスしつつ薬の調整をするのが基本的な治療です カウンセリングは心理士さんの仕事なので話を長く聞いてくれない!と思われたらカウンセリング希望を主治医に伝えて下さい 大きな病院以外は大体今の保険制度だとカウンセリングは自費になります カウンセリングにも保険効く条件緩和がされたら良いのですが……

精神科医なのにカウンセリング出来ないの!?と言われることもありますが精神科医が割とメインで見るのが統合失調症や双極性障害、大うつ病などがやはり入院では多く、これらの病気はタイミングによってはカウンセリングしたら悪化したりするのでやるとしても心理士さんと相談しながらです パニックや強迫性障害などの場合は外来で課題を出したりするのですが、やはり負荷調整位になるので心理士さんと協力しながら出来ると幸いです

そんな短時間に言うことまとめられないって人もおられると思うんですが、自立支援医療を申請と精神科訪問看護のコンボを決めると良いかもしれません 相談先が主治医しかいないと困った時に何も手段が無くなったりします 信頼出来る相談先を沢山作るのも大切です

そもそも何に困っているのかわからない!

困りごとを言語化できない人はどう相談すればいい?

訪問看護の人に同行してもらう

自己開示の困難

これまで自己開示して理解してもらえなかった失敗体験が積み重なってきた人にとって、もう一度(何なら初対面の)医者を相手に自己開示することは容易ではない

初診で何を用意すべきか

かんな先生(産婦人科)のツイートより

これあんまり知られてないんだけど、外来で医者と話すときにはちょっとしたコツがある。…

— かんな先生 / ちょっと異端の産婦人科医 (@kanna_healingDr) March 12, 2024

(1)なぜきたか いわゆる"主訴"。 「病院にきた理由」です。 相談したいことがたくさんある場合は、まず「これが一番困ってます / 心配です/ 気になってます」を最初にいっていただけると助かります。 いくつか気になることがあるときは、まず最初に「一番気になること」を伝えて、そのあとに「他にも・・・」な感じでいってください。 問診票に書くなら「一番気になるヤツを最初に書く」「一番気になるヤツに◎(ほかは◯)」みたいにしていただけると、とてもとても嬉しいです。

(2)いつごろからか "主訴"が"いつごろからか"を教えてください。 「だいぶ前から」とかいわれるんですけど、「だいぶ」ってひとによって全然違うんです。なので「1週間前から」「4ヶ月くらい前から」「1年くらい前から」「5年くらい前から」「10年以上前から」くらいの感じで、数字を入れていってもらえるとありがたいです。

(3)なぜ気になるようになったのか これは必要なときとそうじゃないときがあります

(4)他に相談したか 特に「おなか痛い」のときは、「内科で相談したんですけどよくならなくて」とか「膀胱炎かと思って泌尿器科いったんですけど」とかあれば。 「他の婦人科いったんですけど」もココですね。

(5)どうしたいのか 「症状をなくしたい」「原因を知りたい」「今後について相談したい」いろいろあると思います。 生理不順なんかだと『どうしたいのかよくわからない』もあると思うんで、そのときは(3)をふまえて「なにが心配なのか」を伝えてくださいね。

(6)他に気になることがあるか 一番気になるのは生理痛だけどデリケートゾーンのかゆみも気になる、とか。 しばらくがん検診してないからしときたいとか。 昔卵巣の手術したから再発してないか気になるとか。 問診票に書いてあればチェックしますし、がん検診はこちらから提案することもあります。 でも時々診察が終わってから「実はがん検診もしてもらいたくって」「性病も気になってて」みたいなのが出てきたりします。 内診台にあがってする検査は特に1回で全部終わらせたいので、台にあがる前にいうか、あらかじめ問診票に書いちゃってくださいね。

(7)他の医療施設にかかってるか 「実は他に『かかりつけ』があるけど、たまたま今日はこっちに来ました」パターンはぜひ伝えてください。 婦人科では特に「ほかでピルもらってます」が抜けがちです。問診票に書くとこがあればぜひ書いてね。

「新版 大人の発達障害に気づいて・向き合う完全ガイド」

黒澤 礼子/講談社

この本の基礎調査票・評価シートがわかりやすい

診断基準

部屋の写真を撮って先生に見てもらう

精神科にかかるデメリット

保険に入れなくなるなどのデメリットがある

(精神)障害者手帳を取るために、どのような伝え方をすればいいのか

手帳には税金や雇用などのメリットがあるが、障害がオープンになるリスクがある

診断を受ける→手帳となりやすいので、「困りごと」を伝える

※診断=手帳ではない

「できていること」より「できていないこと」を伝える

※自分の基準で「できている」「できていない」を判断せず、身の回りの人に聞いてみる

生活上の困りごとが手帳につながりやすい

支援の必要性を訴える

判断をするのは役所(医者ではない)

病院以外(発達支援相談室、社労士など)の力を借りる

どうしてもうまく行かない時は…

転院するにはどうしたらいいか

転院する時に気をつけること

医師とタイマンする必要はない

相談室やソーシャルワーカーなどの力を借りることもできる

自助会など

kobanaさんの考える医者に伝える方法

弱み(困り)を見せる、自覚することが難しい人の場合。

[開示する目的を明確にする]

開示せざるを得ない心境に自分を追い込み、 逃げ道を断つ。

(現状のままで起こりうる結果を全て想定し、全否定する。 開示した結果を想定し、全肯定する努力をする。)←ゼロヒャク思考

(納得感がないとやれない)←特性 それでも開示できるのは、問題解決の為のほんの一部に過ぎないが、やらないよりマシ。

[病院以外の場所で開示する練習をする]

開示しないで生き延びてきた人は、 開示することに対する恐怖が強い。

(開示状態の幼少期の恐怖体験、開示しない人生での成功体験、開示阻止する強烈な自己暗示、などが足枷になる) 困り感も正常な感覚もバグっているので、他者視点がないと苦しみを自覚出来ない。 生まれつきの要素が強いと、病識も持ちづらい。

(遺伝的なものだと家族も同種な為、気付かない)

少しでも安心できる場所(リアルな生活には関係のない、家庭や職場以外の第三の場所)を作って、 最初は少しずつ、慣れたら勢いをつけて吐き出すイメージ(吐く前にセーブすると全体像が見えず吐ききれない)

覚悟を決めて、開示する恐怖に慣れる。

(暴露療法)

そこで得た客観的な他者視点を記録する。

(理解不能でも自己視点との解離を認識する)

[開示場所]

SNS、自助会など。

事前に相手の吐き出しを受け止める等、関係構築は必要。

なるべく性質の近い人を見つけて、吐く場所を分散すると尚良い(相手の負荷を減らす為)

病院やカウンセリング拒絶族は、 お金を払って、スナックやキャバクラを使うのも一つの手。(カモにならない自信がある方のみ)

[開示後]

何度も練習して開示する恐怖に慣れる。自覚する恐怖に慣れる。忘れないように記録をとる。後日、改めて眺めて分析する。

[さあ、病院で本番だ!]

練習通りやる。逃げないで頑張る。

[使用道具]

ゼロヒャク思考、シングルフォーカス、衝動性、未開示戦で鍛えた頑丈な心身。 恐怖心のバグった脳みそを、今までのやり方とは逆反転させて使用する。

付け足しです。

苦しんでいる人、病識のある人の話を バリエーション豊かに沢山聞くことが、開示作業のファーストステップかもしれません。

サードプレイス作りにも繋がるし、相手も吐き出せるし、自分の苦しみに気付ける。

医学的、精神学的知識をつけることも並行する。

こう考えると、自己開示と自己認識って難易度高いですね。

長々と失礼しました。