The Witnessの言語

ゼルダの伝説でも、ICOでも、Fezでも、ゲーム内に登場する架空の言語はあくまで興味のある人や遊び足りない人が解読して楽しむオマケに近いもので、基本的にアルファベットなり既存の言語をアレンジして形成されている。

文法から創り上げた架空の言語というとロード・オブ・ザ・リング(指輪物語)のエルフ語などが挙がるが、これを理解するにはまずかなりの学習が必要になるため、ほとんどの場合これらは翻訳された形で作品内に存在する。

では既存の言語に倣わない架空の言語を、翻訳を通さずに学習し理解することは可能なのか。

唯一、それを実行した作品を知っている。

『The Witness』

そもそも言語とは何か。筆者は言語学者でもないし言語については完全に素人なので、勝手ながらWikipediaから引用させてもらうと

* 人間が音声や文字を用いて思想・感情・意志等々を伝達するために用いる記号体系。およびそれを用いる行為。音声や文字によって、人の意志・思想・感情などの情報を表現したり伝達する、あるいは他者のそれを受け入れ、理解するための約束・規則。および、そうした記号の体系。

* ある特定の集団が用いる、音や文字による事態の伝達手段。(個別言語のことで、英語・フランス語・日本語などのこと)

* (言語学用語)ソシュールの用語「langue ラング」の日本語での訳語。

とある。要約すると言語とは伝達手段としての記号体系と言える。更にWikipediaにはこう続く

辞典等には以上のようにあるわけだが、これは大きく二分すると「自然言語」と「形式言語」とがあるうちの自然言語について述べている。しかし、1950年代以降の言語学などでは、定義中にも「記号体系」といった表現もあるように形式的な面やその扱い、言い換えると形式言語的な面も扱うようになっており、今日の言語学において形式体系と全く無関係な分野はそう多くはない。形式的な議論では、「その言語における文字の、その言語の文法に従った並び」の集合が「言語」である、といったように定義される。

(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%80%E8%AA%9E)

ここで言われる自然言語とは英語や日本語のように普段日常的に使われていて、日常において関わりのあるものを表すための言語のことで、その対義語とも言える形式言語とはプログラミング言語や数学の方程式のような文法や意味が形式的に与えられているものを指すそうだが、実際のところここに明確な線引きは無く、幾らでも応用が効くためあくまで広義の分類となっている。

自然言語にしろ形式言語にしろ、その言語の為の記号(ABCやあいうえお)があり、文法という法則に倣って配列され意味をなすものが言語と言える。

話を戻すと、『The Witness』は架空の言語体系の創造を目標に作られたとは思えないが、結果的に言語体系を創造するにまで至った作品だ、と思っている。

https://youtu.be/ul7kNFD6noU

まず『The Witness』というゲームについての紹介から。

「The Witness」は2008年の2Dパズルアクション「Braid」で高い評価を受けたジョナサン・ブロウ氏が、それから開発に約8年を費やして作り上げ、2016年に発売された一人称視点のパズル・アドベンチャーゲームだ。

誰もいない美しくも謎多き孤島に650個近い一筆書きパズルが散りばめられていて、スタート地点からゴール地点へと線で結ぶというシンプルなルールを軸に、多様なパズルをひたすらに解いていくという少々ニッチな作品だ。

目立つアニメーションや、豊かなBGMや、クエストなどもない。テキストや音声はほんの少しだけ特殊な形で登場するが、全体のおよそ98%はパズルと、静寂に包まれた無人島と、それに向き合う自分自身だけ。

1993年にプレイステーションで発売された『Myst』を更にミニマルにしたような作品かもしれない。

『The Witness』にはパズルを解くためのルールを伝えるようなテキストやチュートリアルがない。パズルの解法は、パズルでもって伝達される。

まずそこが非常に言語的だ。

我々が産まれてから母国語を学習するまでのプロセスには、経験の積み重ねと法則性の推測があり、他言語を用いて第一言語を習熟することはまずない。

「あ」「い」「う」から始まり、「りんご」や「あお」や「ジュース」を経て、「青リンゴ」や「林檎ジュース」を言語の上で理解していく。

『The Witness』も同じことをしている。

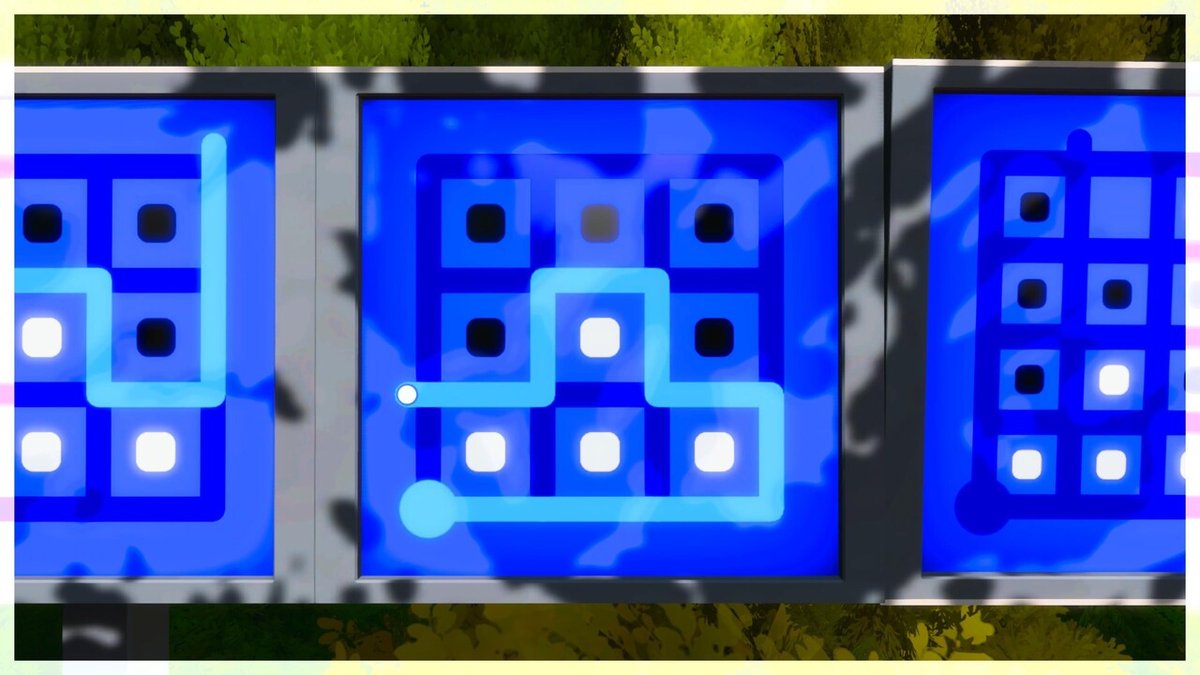

例えば序盤に出てくるこのパズルは、最短距離でゴールに結べばクリアとなる。

続けて隣のパズルは、先程と同じ模様だがスタートとゴールの位置が異なる。

こう解けば正解。ここで「黒」と「白」を分けるパズルであること、同時に一筆書きパズルの格子図形をセル状に認識して解くパズルの存在を学習する。

正しく習得したかを確認するパズル。勿論正解はこう。

やや複雑に。

更に応用で、模様は同じだがスタートとゴールの位置が異なる問題。スタート・ゴールの位置が異なるだけでパズルの解法は大きく異なる。ちなみに不正解時のペナルティなどはない。正解はこう。

更にそれをやや複雑にした応用問題。

このように一切の既存言語を用いずに、パズルによってパズルの認識を広げていくゲームデザインが『The Witness』において一貫している。

ここから先は膨大な高難易度問題、頭から湯気が出そうな応用が始まるのだが、綿密なゲームデザインのおかげで理不尽に感じることは少ない。

そもそも島はオープンワールドで、それなりの主導線こそあれど基本的にどこから手を付けても良いので、例えばあるパズルに詰まったとしたら、一旦それを置いておいて他に手を付けることだってできる。

個々のプレイヤーの習熟曲線に沿うように、この島とパズルはただそこに在り続ける。

パズルの為に必要であればルールを創造し、追加していくのは形式言語的な展開のようだが、一つ目のパズルを創造した時点でルールが生まれ、そのルールを変化させることなく9つのパズルが作られていることは自然言語的な発生と言える。

というのも開発者ジョナサン・ブロウは2011年に開催されたGDC Vaultでこう語っている。

「本作のゲームプレイをデザインする過程は、好き勝手に新しいものを作って加えるよりも、むしろ既に存在していたものを発見することに近かった。別の言い方をすれば、ある過程までこのゲームは自らをデザインしたということだ」

(https://www.gdcvault.com/play/1014982/Truth-in-Game)

勿論ジョナサン・ブロウがパズルの自然発生をただ待っていただけではなく、創造したひとつのルールから限界まで探究を続け、またそれを精査し選りすぐりを正しい順に配置して、それぞれのパズルが相互的に機能するよう全体へも目を向けるような壮絶な作業を行った結果できたものであるのは言うまでもないが、ここでの「発見する」という過程は自然言語的だ。

もとより人工言語には自然言語と形式言語の両側面があるそうなので、『The Witness』のパズル言語とも言うべきそれも例外ではない。

テッド・チャンの傑作SF短編『あなたの人生の物語』またはそれを原作とした映画『メッセージ』は、地球外から来た生命体が使用する言語を、ある学者が獲得することで時間や空間といったそれまで自身に基本的に備わっていた概念が崩れ、既存の世界の見え方がまるで変わってしまうという物語だったが、言語が思考を支配するという発想には「サピア=ウォーフの仮説」が当てはまる。

「サピア=ウォーフの仮説」とは、平たく言えば思考や認識には無意識であっても必ず言語が伴っているという仮説だ。この仮説には言語が伴わない思考は無いという強い仮説と、非言語的思考はあるとして言語が思考に少なからず影響を与えているという弱い仮説とがある。強い仮説は非言語的思考の存在を認めないというもので、これはかなり危うい主張だしそもそも思考なくして言語が創造されたとは考えられないので支持しにくい。

だが弱い仮説のほうにはどことなく馴染みがある。たしかに思考の大多数は言語を媒体といているような感覚があるし、言語のイメージから思考が制限されるようなケースも思い当たる。

概念体系が常に相対的なものであるならば、それの伝達手段としての言語によって変化するという理論にも納得がいく。

『The Witness』にはこの「サピア=ウォーフの仮説」を想起させる要素が多い。

『The Witness』ではゲーム開始すぐのところに高難易度な問題が配置されている。最初訪れたときにはこの問題は「読めない」が、島をある程度まで攻略してから再訪すると驚くほどに「読める」。

これまで理解不能だった複雑な線図形の上を、ある種の確信をもってなぞっていく感覚には、見えていたものがまるで違う姿で目の前にあるような錯覚を覚える。

ここに、例えば第二言語を学習するそれとはおそらく異なるであろう思考のプロセスがあるように思えた。

この体験の連続には、上記の仮説を強く信じさせるような力があった。

また、これはかなりネタバレなのであまり触れたくないのだが、そう思わせるもう一つの要素がある。

これから『The Witness』を遊ぶつもりの人であれば、ここで一旦読むのを止めていただくことを強く推奨する。

ゲームを遊んだ人なら知っていることだろうが、この島にはあらゆる場所に錯覚的パズルが隠されている。

例えばそれは雲として、道として、ときに下水管として島にひそんでいるが、ただ黙々とパズルを解いていたころには気づかない。これが気づくようになるのはパズルについての思考を拡大し、パズル言語が思考の多くを占めた頃だろう。あるいはこの環境パズルに気づいたからこそ、思考の多くがパズル言語に席を譲っていたと確信するのかもしれない。

なぜ、時間の進まない静かな無人島にパズルが配置されているのか、そのパズルと環境の有機的な結びつきは、環境パズルによって示される。

環境パズルの存在に気づいてからは、それまでパネル上で完結していた思考が島全体への大局的視点に変わり、この島の全てをパズル的思考によって知覚したいという欲求が沸き上がった。

そしてその欲求に、『The Witness』は心ゆくまで応えてくれた。

島の各所には主に彫像を用いたトリックアート的オブジェが点在しているが、今思えばこれは環境パズルのフックとして機能しているのかもしれない。

また、島には謎のオーディオ・ログが50個近く隠されている。

内容は物理学者アルベルト・アインシュタインや天文学者アーサー・エディントン、哲学者ニコラウス・クザーヌス、はたまた老子などの言葉を引用したもので、最初に聞いたうちは何についての引用なのか正直よくわからなかった。

今でもその全てを理解できたわけではないが、一通りのオーディオ・ログを聴くと、科学的探究と宗教的体験の融和、唯物論的に神の存在を見ようとする試みが散見されることに気づく。

言うまでもなく、これは今日まで数多のSFが描いてきたような領域であり、ときに科学者や宗教家によって深められてきた知見だ。

テッド・チャンはよく神話や伝承をSF的解釈で再構築し、神や運命の存在に科学的解釈の視点をもたらす。彼の物語を読むときには「それをどう捉えたか」という思考が働く。「どう捉えたか」には言語による伝達の要素も含まれる。

先にテッド・チャンを挙げたのは、『The Witness』のパズルを言語として認識した結果、彼の作品によく似ていると感じたからだ。

また『The Witness』がその領域に近づこうとした作品であることは確かだ。

ここまで『The Witness』のパズルがゲーム内の環境において言語的機能をもっていると書いたが、これには筆者なりの裏付けがある。

それはゲームのおそらく最後に訪れる。

おそらく、と書いたのはこのゲームには筆者がエンディングと捉えたものが3つあるからだ。その内の最も困難なエンディングに、裏付けはある。

「The Secret of Psalm 46(詩篇46篇の謎)」

『The Witness』の隠し要素のひとつに、6つの映像がある。そのうちの一つがThe Secret of Psalm 46だ。これは2002年のGDCにてブライアン・モリアーティというゲームクリエイターが行った講演のことで、約1時間ほどの講演の中でモリアーティが過去に皆既日食を見られなかったこと、70年代にイギリスで『仮面舞踏会』という絵本が一大センセーションを巻き起こしたこと、バッハの音楽におけるゲマトリアの技法による暗号といった「芸術とイースターエッグの関係性」、そしてウィリアム・シェイクスピアの別人説が語られる。どうにも眉唾な内容に対し、その語りの巧妙さで丸1時間、ゲームプレイが中断されたにもかかわらずそんなことは全く気にさせず、とにかく引き込まれる講演であった。講演は最後に優れたゲームの在り方、ひいては芸術論で締められる。「私達の想像力は、小手先のマーケティングに頼らなければプレイヤーの興味をゲームに留めておけないほど貧弱なのか?畏敬されるほど素晴らしいものは、小手先のおまけの力などに頼らない。畏敬されるほど素晴らしいものは、豊かで人を喜びに沸かせる。それが肝心なことなのだ」。芸術的遊戯とは、そこに在り続けるものを、知的興味や探究でもって引き出すものなのだろう。『The Witness』の最奥に潜むこの要素は、まさに『The Witness』そのものを体現するように、プレイヤーのここまでの探究の歩みを讃え、また『The Witness』とは何かという輪郭をハッキリさせるものであった。

さて、裏付けとはこのThe secret of Psalm 46でも触れられたシェイクスピアについてだ。講演でも触れられている通り、シェイクスピアは自身の作品においておよそ1700語近い単語を発明したと言われている。「Lonely」や「Control(名詞)」、「Majestic」など例を挙げればキリがないが、シェイクスピアの存在こそ、英語という本来自然言語として認識されるべき言語を人工言語のように扱える象徴とでも言いたいのではないだろうか。

『The Witness』をプレイすることで変化する島への認知、それは今から400年前にイングランド王国に起きたある特異点をゲームプレイに変換したものなのかもしれない。

言語、芸術、『The Witness』、そのイメージの空白を埋めるシェイクスピア。

世界の認知を変えてしまうほどの芸術、『The Witness』の行った実験は、そんな“真の芸術”とでも言うべきものに触れることの仮想体験なのだろう。

大切なのは、あなたの気持ちを動かしたことを何と呼ぶかではなく、心が動かされた事実そのものだ。

畏敬の念は、宗教の基盤である。

人がひとりでできることの限界を突破する唯一のモチベーションである。

それがなければフーガの技法も生まれなかった。

コンピューターゲームの歴史はまだ40年ほどに過ぎない。

確立された基礎用語もわずかなものだ。

まだまだ沢山の概念が言葉にされるのを待っている。

道は誰にでも開かれている。

そう遠くない将来、おそらく私達が生きているうちに、新しいゲームデザインが彗星のごとく現れ、私たちの文化に影響を与えるだろう。

登場すればすぐにわかる。

それは呆れるほどに奔放で大胆な創造力をもって作られる。

学者らは何十年、いや何世紀もの間、厳しい評価を突きつけるだろう。

それでもそれは、素晴らしいものだ。

同時に恐ろしくもあり、畏敬の念に満ちたものでもある。

(GDC2002「The Secret of Psalm 46」より引用)