2024年秋:リュブリャナ国際人形劇祭LUTKEに行ってきました。〜公立劇場とインデペンデントシーンの乖離が気になった〜

まともだ。パレスチナ連帯のポスターもあり。

東欧の中でもたぶん一番たくさんフェスティバルディレクターが集まる国際人形劇祭「LUTKE」に行ってきた。スロベニアの首都リュブリャナで二年に一度開催される。

同時に、「インデペンデント人形劇の週末」(Weekend of Independent Puppet Theatre (Vikend neodvisnega lutkovnega gledališča – VNLG))も開催されていた。

私はどちらも見たいプログラムがあったので、両方往き来した。私以外の人形劇フェスディレクター的な人々のうち、2割くらいは両方を見ていて、8割くらいはLUTKEしか行っていなかったようだ。

インデペンデントフェスを主催するイレーネさんは、1990年代における極めて刺激的なスロベニア・インデペンデント人形劇シーンを牽引した一人であり、いまでも公的支援を受けずにインデペンデントで人形劇を続ける数少ない闘志の一人である。下北沢国際人形劇祭にも招聘した、かの天才マティヤ・ソルツェもまた、インデペンデントシーンから発して、スロベニア人形劇界を代表する演出家になった。

去年、マリボル人形劇祭で行われたディスカッションでも話題に出ていたが、いまスロベニア人形劇界は文化助成が公的劇場に偏っているのが問題になっている。インデペンデントにお金が流れる仕組みがないのだ。

もちろん、日本ではインデペンデント人形劇人の大変さはスロベニアと変わらないし、しかもその一方で公立劇場もどうかと言えば、札幌のこぐま座(市立)やとらまる座(指定管理者)のように子ども向けに特化した小劇場と、文楽や淡路人形座のような伝統人形劇場があるのみで、現代人形劇のレパートリーを作り出している公立劇場は無いときているから、スロベニア以上に厳しい。財務省、もっと芸術の育成にお金を使おう! 日本に才能は沢山有るんだから! 育成して輸出しよう! 買ってくれるところはいくらでもありまっせ!

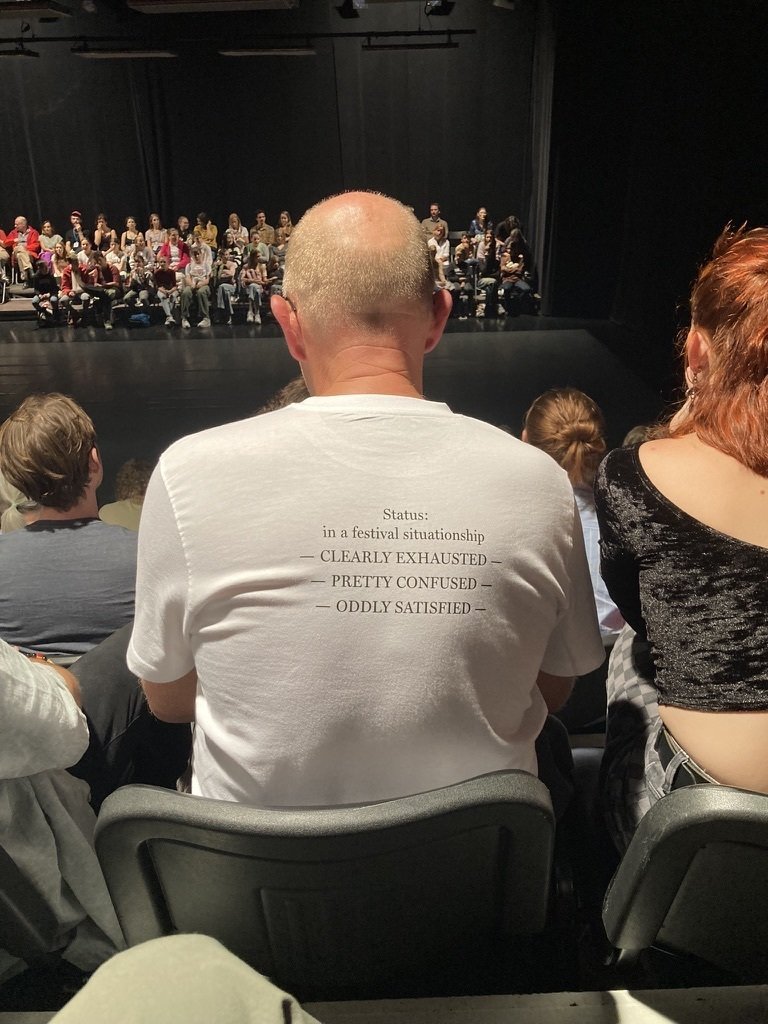

「状態:フェスティバル中につき

・もちろん疲れてる

・かなり混乱してる

・不思議と満足」

というわけで、「LUTKE」の主催は市立リュブリャナ人形劇場。プログラムをセレクトするのは同劇場の男子三人。ウロシュ(代表・写真は彼の後ろ姿)と、マロシュ(芸術監督)と、ベンヤミン(ドラマトゥルク)。元芸術監督のアイダが辞めるまでは彼女が一人でプログラミングを担っていたが、今回から三人体制になったようだ。セレクションのテイストに大きな変更はないように思ったが、某スロベニア人形遣いは「今回はリュブリャナ人形劇場の作品ばっかり。さすがに偏りすぎてる」とのこと。確かにスロベニア国内の他の人形劇団の作品が1つしかない!自分の劇団の作品ばかりプログラミングしちゃったのかい〜。(プログラムはこちら:https://www.festival-lutke.com/en/urnik)

なお作品数としては、プレフェスティバル(2024/9/23-24)で5作品、本フェスティバル(9/25-28)で全23作品が上演された。プレの方には私がドラマトゥルクなどをした『チャスラフスカ・東京・1964』も招待された。

ともかく私にとってリュブリャナ人形劇場はかなり気になる存在である。リュブリャナ城の一部をなす「人形劇博物館」によれば、スロベニア人形劇の歴史は1910年の個人邸宅における室内人形劇に始まるというから、ヨーロッパの中では人形劇の発展は比較的遅いと言って良い。にもかかわらず、東欧圏におけるスロベニア人形劇の存在感は看過しがたいものになっている。その理由の一つは、このリュブリャナ人形劇場がとにかく突出して作品を作りまくり、外国のフェスティバルでも幅を利かしているからである。しかしリュブリャナ人形劇場など公立劇場に予算が偏り、インデペンデントシーンにお金が行かないという「選択と集中」的状況が長く続くならば、いつか才能は育たなくなってくるだろう。日本の研究力低下と同じように。

前置きが長くなってしまいました。

以下は、今回みた作品のうち、いくつかの記録。

Hopeful Monsters (United Kingdom) / Hopeful Monsters / 5+, 40 min

ポップ歌手のデビュー作みたいに、グループ名とタイトルが一緒の「ホープフル・モンスターズ」。1950年代イヴ・ジョリー的なクラシックな素手人形劇を、イギリスの若い3人の人形遣いが、フレッシュな感覚&高い技術で、現代的作品に仕立てる。3名の手とちょっとした小物だけで、海〜地上のさまざまな生物の魅力的な小スケッチをどんどん見せていく。笑いのセンスもなかなかで、子どもから大人まで観客はずっとクスクスと笑っていた。

まだとても若い3人。見せ方やテンポもキマってるし技術は見事。ただ、この前のスクポヴァの「野菜バレエ」(こちらはチェコの若い3人)と同様にオムニバス的で、物語がなく、人形劇史的に言えばキャバレーでやっていたヴァリエテの時代の遺物だ。もう一歩進んで、新しい「物語」を見てみたいな〜と思った。これが拍手喝采を受けているとき、マティヤは怒りに震えて、その後アイスをドカ食いしたらしい。スクリーンセーバーじゃないんだから、と。これに喜んでちゃあしょうがないだろう、と。たしかにその通りだ。ヴァリエテ人形劇って若者に人気があるからなあ。

とはいえ、こういう才能ある若い人形遣いには出会えるだけで嬉しいものだ。

Plexus Polaire (Norway-France) / A Doll's House / 15+, 100 min

演出家イングヴリッド・アスペリが率いる有名人形劇団、プレクシュス・ポレールの新作。古式ゆかしいブラックシアターの技法と等身大人形が売りなので、見せ物として面白い瞬間はあるが、全体的にシリアスで大げさなのにキッチュなので、私はどちらかというと苦手なカンパニーである。今作もやはりというか、シリアスな演出の中に突如、笑っちゃうようなキッチュな巨大蜘蛛人形(ノラの恐怖と苦悩の具現化)が登場。そしてノラが虚空を掻いてのたうち回る! よっ、まってました〜

とはいえキッチュさよりも面白さが上回る場面もあった。例えばノラが家族を文字通り軽々と操ってみせる時。ノラ以外はすべて(夫も、女友達も、子供も)等身大人形として舞台に置かれている。つまり、ほぼ女優の一人芝居。等身大人形は人間より軽いので、ノラが軽〜く抱えて動かすことができる。「こっちに来て頂戴!」とかいいながらノラが夫や子供三人をまるごと抱えて軽々と動かし回るところが、ノラの精神的「独り相撲」ぶりを可視化していて笑えた。 ノラ一人が「人間」であるのに、誰もノラを「人間」として扱ってくれないという状況を、ノラ以外のキャラクター全てを人形にすることで表現していたわけだ。

そして、最後にノラが残酷な現実に気付いたとき、それまで普通に座っていた家族の等身大人形が、触れただけでボロボロと崩れ落ち、バラバラ死体みたいになる。このような演出は初めて見たし、効果的だった。初めから使われていた等身大人形をいつ入れ替えたのか、分からなかった。

Rauxa (Spain) / Paper Theatre / 3+, 45 min

今年は行けなかったLleidaの人形劇フェスで、「観客賞」的なものを取っていた作品だと聞いて期待していたのだが・・・・・笑。「紙で出来たヒトガタを、扇風機で動かす」というたった一つのアイデアだけで最後まで強行する、ノンバーバル作品。その見せ方もまあ50も100もあれば良いのだが、たったの3つ。演者はなんだか終始不器用なふり、おどおどした人格を装いつつ、そのヒトガタを扇風機にあてる。風に乗ってヒトガタが踊ったり飛んだり歩いたりするのだが、途中でヒトガタが天井に張り付いてしまったり、へんな所へ飛んでいってしまったりするので、演者が焦っているのを観客が応援したり笑ったりするという構造。しまいには演者の不器用さが極まって、人形を乗せているテーブルがすべて崩壊する、という演出には意表をつかれたが、とくに脈絡や意味が無いので、客席の子どもを「ぜんぶ壊れちゃった・・・・・・」と泣かせていた・・・笑。まあしかし、演者のオフビートな存在感が好感を誘うので、観客賞を取るというのもまあ分からなくもないか。

S'Appelle Reviens (France) / Pinocchio(live)#3 / 12+, 70 min

これは本フェスティバル最大の話題作。フェスティバルのキービジュアルもこの舞台写真を使っていた。

『ピノキオ』は人形が人間のように動きだすという話なので、人形劇でやりやすく、くりかえしくりかえし人形劇の舞台に上げられてきた作品である。本作では「人形が人間になる」のを反転させ、「人間が人形になる」 さまを描く。『ピノキオ』全篇の物語ではなく、ただ「人間が人形になる」一瞬を70分かけて描き出す。それ以上の物語はない。「人間が人形になる!!」というアイデア一点だけで最後まで行く作品である。

元気に動き回っていた子どもたち10人が、10台の工作台の上に乗せられ、大人の工員からスプレーで白インクをかけられると、とたんに死んだようにぐったりとなる。大人の工員は子どもの全身にインクを塗り、目の上には人形風のぱっちりした目のシールを貼り、口には口紅をほどこし、手足には操り糸を付ける。もともとは多様だった10人の子どもたちが、一様な見た目の人形へと加工される。

この加工作業が、パーカッションのリズムに合わせて極めてスタイリッシュに・テンポ良く行われるので、それを見るのが快楽的で、優れたダンスを見ているような興奮に襲われるが、冷静に考えればそれだけである。「糸操り人形」を意図しているはずなのに、子どもたちの動き方には古典バレエのくるみ割り人形やコッペリアで見られるような機械人形(オートマトン)的な動きがだいぶ混ざってしまっており、これは誤りだ。子どもたちの手足には操り糸(切れていて、どこにも繋がっていない)が付いているが、それが効果的に使用されることは一度も無かった。シャルルビル世界人形劇祭の委嘱作品であるにもかかわらず、「人形劇史」に対する寄与は特にない作品だったと思う。

子どもたちは9〜11才くらいの年齢なので、見ている間は「こんな夜中に子どもを働かせて良いのか」「子どもの体にペンキを塗るところを喜んでみる大人がいたらどうしよう」「このペンキによる健康被害はないのだろうか」など、心配がずっと頭を駆け抜けており、おそらく私以外の観客もみなそのように思っていたと思う。公式サイトには特に断り書きはないが(https://www.sappellereviens.com/en/creations/pinocchio-live-e/)、きっとかなりの配慮をして作られている作品のはずだ(と願う)。

L'Alinea (France) / Little Stories Without Words / 5+, 50 min

ラ・パンデュによるかの爆笑傑作ポリシネールの後、ポリシネール作品を作るのは至難の業である。もうあれで、やりつくされてしまっているからだ。しかし、この作品では(ほんの少しだけだが)新たなアイデアが見られ、おおっ、まだポリシネールは開拓の余地があったのか〜と私は感心した。なにが新しかったかというと、castelet(人形劇ブース)の扱い方である。casteletを裏返しにしたり、横向きにしたりして、そこをポリシネールが動きまわる! いぶし銀のウッドベースだけに載せたポリシネール、というのも私には新趣向に感じられてよかった。肝心な操りの技術が今一つなのだが・・・

Les Yeux Creux (France) / Terror / 15+, 30 min

これは興味深かった。ただ皮をはがれたような小さめの人間の形をしたウレタン製人形一体が、苦痛に叫んでいるのを見るだけ、ただそれだけの30分間。なのだが、その苦痛の表情や姿勢がなかなか多様で、ああこれはこの若き人形遣いがやたらと長時間人形と向き合って、研究を重ねてきた結果に違いないと思わせる。私はこういう人形劇NERDに心を揺さぶられがちなのだ。終わった後に、フェスティバルディレクターが舞台に近づいて挨拶し、人形に触ろうとしたら「触らないでくれ」ときっぱり突っぱねていたのも笑ってしまった。それでこそ人形劇NERDだ!

物語はなく、30分の小作品だったので、この若き人形遣いが今後どれほどの人形劇作品を作れるのか分からない。でも、彼の人形に向き合う姿勢の熱さというか集中力は、ネヴィル・トランターをちょ〜〜〜っっとだけ彷彿とさせた。これからすぐれた脚本を作り、ウレタンフォーム人形劇の新騎手としてデュダ・パイヴァを蹴散らしてほしいものだ。

Lutkovno gledališče Ljubljana (Slovenia) / 410 Kilometres / 15+, 50 min

リュブリャナからまた新たな人形劇演出家の才能が出てきたか!!と興奮させられた一作。演出・主演を務めたフィリップ・ムラモルはカリスマ性のある外見で、役者としても忘れがたい印象を残す。他の作品を見た時に気になっていたが、この初演出作を見てファンになった。

この作品の主題は、「海無し国」であるチェコが誇るほぼ無名のエンジニア、Karel Žlábek が抱いた遠大な夢——チェコからスロベニアの海岸まで実に410キロメートルにわたるトンネルを掘るという——についてである。その目の付け所がもう笑えるじゃないか。これはいつかぜひ日本にも招聘・・・・・・いや、ちょっと東欧ネタが強すぎて無理だろうか。

Théâtre de la Massue - Cie Ézéquiel Garcia-Romeu (France)/The Small Theatre from the End of the World, Opus 2 / 15+, 55 min

これは三部作の内の2作目だという。1作目は2018のフェスティバルFIDENAで見た。確かに奇妙で興味深い、初めて見るような構造の人形を沢山舞台に上げており、発明家あるいは美術家としては興味深い作家だと思う。が、上演作品として見るとテンポもへったくれもなく、技術不足が目について、美術家による人形劇の悪いところが詰まったような作品だと思った。今回はその課題はそのままながら、より広大な(20×30メートルくらい)スペース全体をつかって、舞台作品というよりはインスタレーションのようになっており、観客も好きな時に好きなところをみるという美術展示のような動きができたので、苦痛は減った。しかし美術品だと思ってみると、それはそれで完成度の低さが気になってくる。

TANGRAM Collective (Germany) / Shades of Shadows / 4+, 35 min

実はこのフェスティバルにはこの作品を見るために行ったのだ。もとは、アリエル・ドロンに数年前にオススメされて、ずっと見ようと思っていたのに見られなかったのだ。このフェスではただただこれを見たかったのだ。そして本当に満足した。

私が一番苦手な人形劇分野はなんといっても影絵である。例えば近年の影絵のヒット作であるLes ombres portéesのNatchavのように、技術の限りを尽くした作品でも、やっぱり二次元で描くことの限界のほうを強く感じる。しかしこのカンパニーはどうだろう! この若い二人が、影絵ってこんなことができたのかよ〜〜! と目からうろこが落ちる発見を次々として驚かせてくれる。軽やかで楽しい天才的な遊びを二人でずっとやってるのを見ている感じだ。影絵はこんなにクリエイティブになれるのだ。影絵は伝統人形劇の主要な一ジャンルだけど、劃期的な作品を見ることは稀だから、本当に嬉しかった。これはもしかしたらいつか日本に呼ぶかもしれないのでネタバレはしません。

以上です! 毎日7作品くらいみてなかなか疲れたけど、こうしてみるとけっこう収穫もあった。おつかれさんでした!