江戸・明治に学ぶ、働く楽しみ(子ども老人もみんなで働く)

江戸・明治時代の人たちにとって、「働くこと」は稼ぐだけでなく、日々の楽しみの中核だったと私は確信しています。彼ら彼女らの働き方は、私たちの多くとは異なり、①自然のなかで、②家族や仲間といっしょに働き、③目に見える成果を得るものでした。

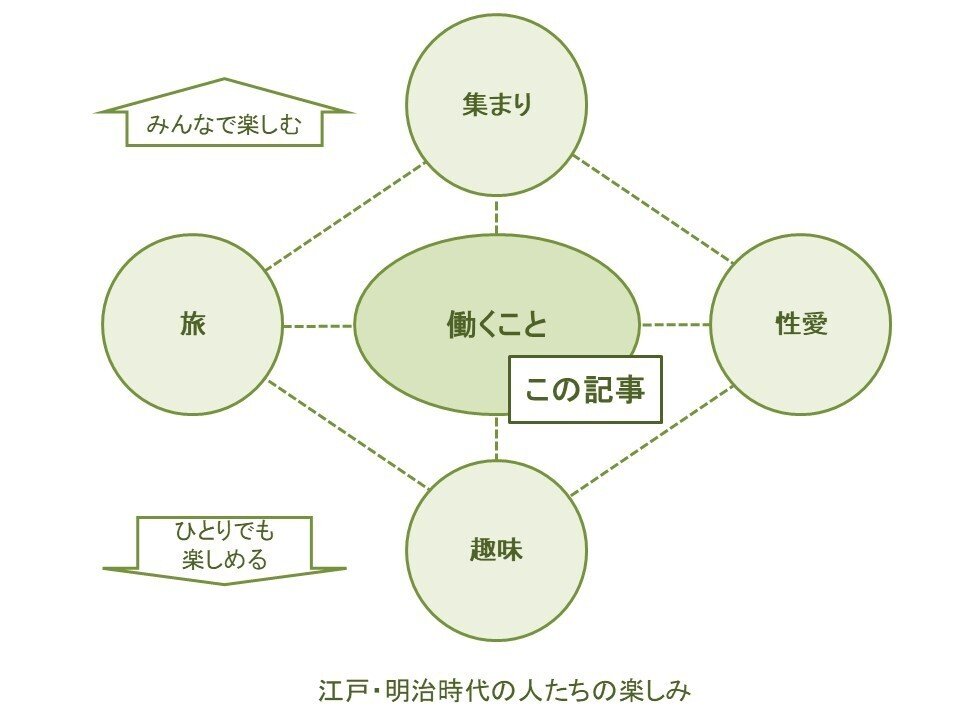

ワークライフバランスではなく、ワークもライフも楽しむのが江戸・明治時代の人たち流。

この記事では、働いて感謝されていた子どもや老人について紹介します。

1.働いていないとバツが悪い日本人

日本人は、まわりの人が働いていて、自分に仕事がないと、バツが悪いと思ってしまいます。

また、久しぶりに知人と会うと、ついつい「今は○○をしています」と胸を張りたくなりませんか?

働いて稼いでいること、家族や社会に貢献していることが美徳なのです。

かつてはもっと顕著でした。

子どもの仕事は勉強、老人の仕事はテレビを見ること、

ではありませんでした。

子どもにも老人にも役目があったのです。

いつも藁仕事をしていたお爺さんがいました。下の表は昭和初期に稲作・麦作・養蚕などをしていた農家の一年ですが、おじいさんは一年中、藁仕事(=軽作業)をしていました。

この農家では縄などを売っていたようで、積雪期(2/9~4/7)には父や長男も藁仕事をしていました。

お爺さんは農作業や養蚕にはほとんど加わわりません。

稲刈り(10/28、11/5・9-13)を「主に行う人」の欄には「家中みんな(祖父は時々)」と書かれています。

お爺さんは自分ができる藁仕事をせっせとこなしていたのだと思います。体力が衰えていたのか、病気があったのかわかりませんが、家族が働いているときは藁仕事をしていました。

2.仕事が多かった人力時代の人たち

○子どもの仕事(家事)

当時は機械も電気も水道もない時代です。人力でやるべきことがたくさんありました。

具体例が倉石あつ子氏(民俗学者)の『子どもと老人の民俗誌』に書かれています。

子どもは学校に行く前に、庭を掃き、縁側の雑巾掛けをし、家畜に餌をやりました。

学校から帰ると台所の水がめに水を汲み、風呂桶に水を入れました。父母は農作業で家にいません。

祖母が夕食の鍋を囲炉裏にかけたら孫が火を焚く、といった分担作業も行いました。祖母と孫でご先祖様にご飯やお茶を供えるのも日課でした。

○子どもの仕事(農作業)

鼻取り(牛の誘導)をする女の子の表情、自慢げでしょう。

写真は田植え前に行う代かきの様子です。鍬を操作して、土を柔らかく凹凸がないようにするのは力持ちの男性(おとうさん?)の仕事。その間に見える女性はお母さんでしょうか。

日常の幸福感が伝わってくる写真ですね。

子どもたちは両親や祖父母の近くで育てられました。そして、できる仕事からしていくようになりました。

子どもは労働力としてカウントされていて、明治19年に義務教育が始まった時は、農家などの反対が強く、その後も農繁期には休校日がもうけられました(子どもたちは仕事ですが)。

○子どもの仕事(子守や奉公)

子守や奉公人として家を出て働いた子どもたちもいます。

額からの汗をとめるためか、髪をまとめるためか赤子を背負って授業を受ける子どもたちには鉢巻をしている女の子が目立ちます。

一緒に展示されていた女の子の答辞(明治45年)が泣けますよ。

拙い字ではありますが、次のように書かれています。

私共は人なみに学校え出る事ができず、父母のそばをはなれて奉公するふしあわせの者でありますが

幸に子守学校へ入れていただいて 読み書きかんじょー(勘定)の事より 女子のみち子供の取りあつかいまでも教えていただきまして

なつかしい父母兄弟にたよりもできるようになりましたのは 全く御主人と先生のおかげでございます

そして今日此の式場に於てめんじょーをいただきまして此の上もないうれしい事でございます なお一層べんきょーして御恩にむくいたいとおもいます

義務教育が始まる前は、子どもも働くのが当たり前、その後も同じでした。

下記のサイトでは、子ども時代(昭和)に働いた思い出が語られています。

○老人の仕事

老人は体力と相談しながらできるだけのことをした、と倉石氏は書いています。

庭の草取り、留守番、子守、食事の用意、家のまわりの畑の手入れ。山へ行き、落ち葉かき、焚き付け用の松葉集め。わら細工(草鞋や袋づくり)、野良仕事の手伝い、繕いもの、など。

倉石氏は作文を引用し、老人の役割と家族の関係を記載しています。

〝おばあさんは山が大好きで、春になるとわらびとり、秋にはきのこの出はじめのうちから、せっせとでかけては取ってくる。(略)きのことりやわらびとりばかりでなく、田んぼや野に出かけ、いなごをとったりつみ草してきては、煮物にしてくれる。おばあさんのおかげでいろいろなものが食べられる。

たき物がなくてこまるようになると、一人でせっせと山へ出かけ、ごみやたき物を集めて、束にしておいてくれる。(略)

夕食のしたくをしてくれたり、私たちの着る着物やはき物には、そまつでもしっかりしたつぎをしてくれたりして、母の手のまわらないことをいつかしてくれている。〟

倉田氏は、次のように続けます。

〝こうした年寄りに対する深い愛情や同情は、一瞬の触れ合いで生まれてくるものではない。毎日を共にし、年寄りの暮らしぶりを目の当たりにしているからこそ生まれる感情である。

同じような光景はかつてはどこのムラでもみられたものである。〟

私のように孫におもちゃやお菓子を買い与えるだけでは、そのような深いつながりは生まれません。一緒に働いて生活し(同居でなくても近くでも)、自分の経験を伝え、深いつながりをつくることが大切ですね。

老人の大切な仕事は、教育とコミュニティの潤滑油ではないでしょうか。

〝縁側などでかんぴょう引きをしているところに、近所のおなじような隠居がやってきて、半日も話しこんでいくことがあった。仕事によっては、孫や曾孫も手伝ってくれる。いっしょに仕事をしながら、昔話をしたり、歌を歌ったり、世間話をしたりする。〟

歌や物語を通じて言葉を教える。針仕事や料理などを教える。働く姿を見せてその大切さを教える。生き方と死に方も教える。人生の先輩としての見本を見せたのだと思います。

そうすることで孫は働き方や生き方を学びます。祖父母はそんな孫を見るのが楽しみです。何よりも、将来家族が老人の世話をするときのモチベーションになると思うのです。ちょっと打算的ですけどね。

また、庭先などで通りがかりの人が声をかけるのも老人で〝つねに家族やムラの人々との接触があったのである〟(松本市史)と書かれています。

私にも担える役割、担うべき役目がありそうです。

まとめ

子どもも老人も社会の一端を担っていたのが、江戸・明治の社会でした。

社会におんぶされてはいないのです。

社会保障費が膨らむ今、できるだけ自助(家族の助け合いも含めて)で暮らす姿勢が必要だと思います。自助が無理になったら、共助・公助。

自信をもって言えますが、政府に助けを求めると高くつくだけです。子どもたちの負担になって返ってくるだけです。予算計上>認可>執行>事業報告・会計報告>監査、経費は必要ですからね。

(2024年12月29日加筆 ○老人の仕事/松本市史引用)

■次の記事 江戸時代の家族と家庭(昔の暮らしの基礎知識①)(次の「働く楽しみ」は、こちらから)

■前の記事 江戸・明治に学ぶ、働く楽しみ(家族と仲間と、しゃべりながら歌いながら働く)

■最初の記事 江戸・明治に学ぶ、心豊かなシンプルライフ

■私の書籍

電子書籍(Kindle版)https://amzn.to/40GFdaq ペーパーバック版 https://amzn.to/4jopR1x

下記の出版社のnoteでは「第1章 どうする定年後、あなたは何してる?」が公開されています。

■私のブログ (つたない英語に日本語を併記しています)