釣り人語源考 幻のイシダイ「ドロ」完全敗北宣言

「スミヤキ」という魚の名前が江戸時代に存在した。

このスミヤキには複数の種類が含まれていて、『水族志』では丁寧に種類別に解説している。

「イシダイ」もそのスミヤキである。

『水族志』の13番、スミヤキの別種(ロ)がイシダイである。

「スミヤキ」とは「炭焼き職人」の事で、山で木を燻して炭を生産する人々が日々の作業で「顔を真っ黒」にしていることを揶揄した名前だ。

顔や眼の周辺が黒い魚を、昔の人は「すみやき」と呼んだのだった。

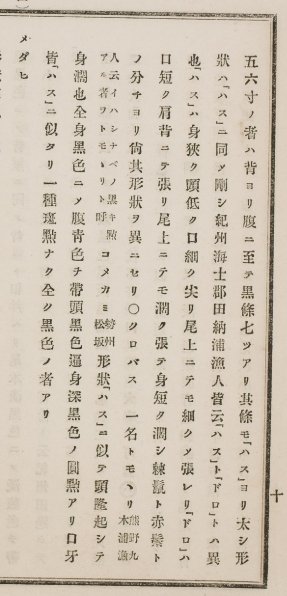

『水族志』のスミヤキ(イシダイ属)の解説を見てみよう。

「スミヤキは棘鬣(マダイ)の類に非ず。

棘鬣類、口中に細歯が並び分かれ生ず。

スミヤキは其の歯、口外に尖出し、上下ともに板牙にして細歯わかれず。

その鱗、細かにして棘鬣の鱗に類せず。

かつ鱗上に涎沫(えんまつ 病気の時に出る白い泡を含んだ唾液。魚では白い粘膜を意味する)ありて、棘鬣の類と大いに異なり。」

「イシダイ属は、マダイ類とは違う。

マダイ類は細かい歯が並んでいるが、イシダイの歯は口の外に突出し、上下ともに”板牙”になり分かれていない。

鱗は細かく、マダイ類とは違うし、鱗の上に”粘液”があって、マダイ類とは大いに違う。」

では「スミヤキ」(ロ)を見てみよう。

一名「ハス」紀州若山 「シマダヒ」同上 「モンパチ」勢州阿曾浦 「イワシナベ」紀州熊野矢口浦・勢州慥抦浦 「コリイヲ」伊予西條 「ワサナベ」熊野新宮・田邊 「コロダヒ」防州岩國 「クチグロ」備州岡山 「ムト」播州網干 「クロイヲ」播州姫路・備中玉島 「タンシチ」尾州常滑 「コウロウ」土佐浦戸 「アサラギ」紀州熊野日置浦・讃州八島 「鍋ワリ」漁人云う、此の魚冬月に脂多し。故に「鍋ワリ」となずける。

地方名の記述は、現代に伝わるイシダイ老成魚の名称とほぼ同じだ。

「ナベ」が付く名前が現代でも多いが、もともと「鍋割り」という名前が広く言われていたのが変化していったのだろう。

漁人がいうには「イシダイは冬に脂が多く、よく煮る必要があるので「鍋割り」と名付けられた」ということだ。

『水族志』ではこの記事以降、イシダイを「ハス」と呼んでいる。

「成してり大者は2,3尺。

形状は「チヌ」に似て、口は小さく、その牙は口外に出て、板牙にして尖出、白色なり。

細鱗は青黒色。その頬は黒色。」

成長した大者は50~75㎝。

形状はチヌに似て、口は小さく、牙は外に出て板牙となり尖り、白色である。

鱗は青黒色。その頬は黒色。

イシダイ老成魚の特徴そのままの記述である。

老成魚は縞模様が消えて、身体は青味がかった銀色、顔は黒くなる。

「この魚の小にして4,5寸の者は、身が淡い藍色にして背および扁に淡い黒斑ありて、背より腹に至り、深い黒條7,8道あり。頭の黒條は眼の上より喉下に至る。

頬は淡い紅色を帯び、背ビレは黒斑をなし、胸ビレは淡い黒にして淡い藍色を帯びる。

腹ビレのもとは淡い黒にして末は黒色、第二背ビレは黒色にして、尾ビレの上に當て上下の第二背ビレと尻ビレが相等しく裁断するが如し。

尻ビレは黒色にして背ビレに同じくして背ビレと相幷べり。

尾ビレのもと淡い黒色にして淡い藍色を帯びて、末は小さく岐をなして黒色なり。

和歌山の俗で、これを「狂言袴」と言う。」

イシダイの幼魚の特徴である、横縞の模様と、背ビレの後端と尻ビレの後端が「裁断したように」尾ビレの上下で並ぶようになっていると説明する。

「キョウゲンバカマ」という地方名は現存する

イシダイの記述の次に、「イシガキダイ」であろう魚が述べられる。

紀州田辺にて、「米カミ」という、その尺余りに及ぶもの、身は浅い藍色にして、背や腹には黒斑が多く、背より腹に至る黒條、色浅くなり、頬は黒色。

尾は淡い黒、端は微に黒色なり。

その2尺に及ぶものは、此れ黒斑は去る。

『大和本草』曰く、「スミヤキは性好くあらず、或いは曰く、その腸は大毒有りて食うべからず。」

和歌山県田辺市付近で「米カミ」という名前だ。

この「コメカミ」というのはイシガキダイの地方名として残っている。

25㎝あまりの個体は背や腹に黒斑が多く、50㎝に及ぶ成魚となると黒斑は消えると述べている。

全体的に黒くなり口周辺が白く「クチジロ」と呼ばれる

またイシガキダイは「シガテラ毒」を持つ場合が有ることが分かっている。

特定の渦鞭毛藻類が生産するシガトキシンなどシガテラ毒素が、生態系の上位にある魚類に生体濃縮される。

すると内臓などにシガテラ毒素が蓄積され、シガテラ毒食中毒が引き起こされる。

畔田翠山は『大和本草』で述べている「スミヤキの腸に大毒がある。」というのは「米カミ」、「イシガキダイ」の事だと正確に論証している。

さて「ハス=イシダイ」、「米カミ=イシガキダイ」と比定したが、さらに「ドロ」という謎の魚が登場する。

『水族志』は非常に正確であるので、イシダイ属の魚種であろうと思われる。

スミヤキ別種(ハ) ドロ

「スミヤキ」の一種なり。

形状は「イシダイ」に似て、歯は短く、

眼上より背に至り隆起し、身はイシダイより扁濶(体高があって分厚い)なり。

大物は2,3尺となり、背は淡い黒色。腹は淡い青色。

細鱗があり、胸ビレは淡い青黄色。腹ビレは黒色、背ビレは黒色で、浅深のマダラをなす。

第二背ビレと尻ビレは、上下に相並び、尾の手前で裁断された様になって黒色。

尾ビレは小さくマタをなすことイシダイの如し。

「ドロはイシダイに似て、歯は短く、眼上から背にかけて隆起し、

イシダイより体高があって厚い。

50~75㎝になる老成魚は、背は黒色、腹は青色。

ヒレの様子はイシダイと同じ。」

ドロの老成魚の記述が、イシダイ老成魚と違い、「背は黒色」となっている。

「5,6寸のものは、背より腹に至りて黒條7つあり。その條もイシダイより太い。

形状はイシダイと同じくして剛し。

紀州海士郡田納浦の漁人、皆が曰く「イシダイ」と「ドロ」は異なり。

イシダイは(ドロと比べて)身は狭く、頭は低く、口は細く尖り、尾の上にても細くして張れり。

「ドロ」は口は短く、肩は背にて張り、尾の上にても濶く張りて、身は短く濶し。

棘鬣(マダイ)と、赤鬣(チダイ)の分かち(違い)より、なおその形状を異にせり。」

ドロの幼魚は、背から腹に7つの黒條がある。その條もイシダイより太いという。

ドロの形状はイシダイと同じだが「剛し」だ。

漁師さん、皆そろって「イシダイとドロは違う」という。

「イシダイの方はほっそりとして体高は低く、口は尖っている。

ドロは肩が背まで非常に隆起し張っていて、身は厚く尾の付け根まで太い。身は短くて分厚いんだ。」

「マダイとチダイの違いよりも、もっとはっきり異なっている。」

参考までにマダイとチダイを比べてみよう。

顔のラインが垂直に近く体高がある

チダイより顔が尖り体高は低い

ドロ老成魚の特徴である、「背中は黒色で腹側は青色。口は短く、肩から隆起し体高がある。」を素に、ドロ老成魚の想像図を描いてみた。

こんなイシダイ属は存在しない

「ドロ」は全く見当もつかないのだが、ドロの後にも「クロバス」という、これまたイシダイ属とおぼしき魚が出てくる。

「クロバス 一名トモモリ 熊野九鬼浦の漁人いう、イワシナベ(イシダイ)の黒き点あるものを「トモモリ」と呼ぶ。

「コメカミ」勢州松坂

形状は「イシダイ」に似て、頭は隆起して身は濶なり。

全身は黒色にして、腹は青色を帯びる。

頭は黒。あまねく身には深い黒色の円点あり。

口や牙など皆イシダイと似ている。

一種には斑点が無く、すべからく黒色のものあり。」

このよく分からないイシダイ属「ドロ」と「クロバス」を検証していこう。

まずは「イシガキイシダイ」を検討してみよう。

「イシダイ」と「イシガキダイ」は自然界で交配種を産むことが可能であるほど近い。

しかし実際に海に潜ると、イシダイとイシガキダイのテリトリーは混じらず、互いに近づかない印象だ。

イシダイの幼魚は浅瀬に多く生息し、好奇心旺盛であるが、おそらくたまに大型魚をクリーニングするので無防備に遊泳しているが他魚に襲われないと思われる。

対してイシガキダイの幼魚はホンダワラなどの海藻に居るイメージで、なかなか見かけることがない。

この2種の自然交雑種が「イシガキイシダイ」である。

稀に釣り人によって釣り上げられる程度には生まれてきているようだ。

模様はイシダイの縞模様と、イシガキダイの黒点を合わせたような感じであり、黒條は「消えかけ」、黒点も「消えかけ」といった印象だ。

このイシガキイシダイが、「米カミ」と「クロバス」のどちらかに該当するかと言えば、かなり異なっていてどちらの記述にも当てはまらないと感じる。

紀州田邊の「米カミ」は「黒斑が多く」と記述され、イシガキイシダイの解説とするには不自然だ。

唯一「背より腹に至る黒條、色浅くなり」は合っている。

「尾は淡い黒、端は微に黒色なり」はイシガキダイの特徴に合っていて、イシガキイシダイとは異なっている。

そして「その2尺に及ぶものは、此れ黒斑は去る」というのが決定的に違っている。イシガキイシダイが老成しても黒くなって顔が白くはならず、イシダイのように顔が黒くなって体色は薄くなって斑点は残るようだ。

紀州田邊「米カミ」は「イシガキダイ」だ。

「クロバス」

熊野九鬼浦の漁師の「イシダイに黒き点あるものをトモモリとよぶ」という話は、もしかしたらイシガキイシダイの「黒條の間に黒点がある」様子と一致する。

しかし「クロバス」の「全身黒色にして腹は青色。頭は黒。

あまねく身には深い黒色の円点あり。」

「一種、斑点無く、すべからく黒色のものあり。」

という記述はイシガキイシダイとは全く違っている。

まだイシガキダイ老成魚のクチグロに近い

クロバスはイシガキダイ老成魚の超巨大なものの可能性がありそうだ。

次に「パシフィックビークフィッシュ」 Pacific beakfish

「Oplegnathus insignis」

を検討してみよう。

イシダイ属のうち、東太平洋、チリ〜ペルー、ガラパゴス諸島に生息する。

東太平洋に生息する、「パシフィックビークフィッシュ」は日本に漂着・生息する可能性はある。

生息地はガラパゴス諸島が中心のようだ。

まず「ドロ」の記述とは合わない。

ドロ幼魚の「7つの黒條」が、パシフィックの条数と合っていない。

また体形も「隆起し広く短い」とは言い難い。

そしてなにより老成魚の模様が全く違う。

「クロバス」の記述の「全身黒色にして腹は青色。頭は黒。

あまねく身には深い黒色の円点あり。」

「一種、斑点無く、すべからく黒色のものあり。」

の「黒色の円点」の解釈によって変わってくる。

円点が「黒いドーナツ状の斑点」であれば記述とピッタリしている。

しかし「白い点」と記述した方が自然である。ちょっと記述が合っていない印象だ。

東日本大震災によって漂流した日本の漁船に、イシダイが生息したままアメリカ大陸まで漂着したことが起こっている。

「ツナミ・フィッシュ」として有名だ。

パシフィックビークフィッシュが、なんらかの形で漂流し、日本に辿り着いて繁殖する可能性は僅かでも有りうることだ。

「クロバス」の正体がパシフィックビークフィッシュである可能性は10%くらいだろうか・・・

アメリカに辿り着いたイシダイ

5匹のうち4匹はすぐに殺処分となったが

一匹だけ水族館で飼育された

結局のところ、再度よくよく検討した結果、謎のイシダイ属「ドロ」は決定的な魚が見つからず、魚種を比定出来なかった。

そのほか考えられることは、絶滅したイシダイ近縁種が江戸時代まで存在したのかもしれない。

非常にイシダイにそっくりで、幼魚も縞模様である。

しかし体形は肩から隆起して幅広く、厚みもあり、老成魚は背中が黒い。

謎の「ドロ」の比定は完全敗北だ。

謎のイシダイ属は謎のまま、後の研究に委ねたい。