釣り人語源考 鯱・シャチの正体

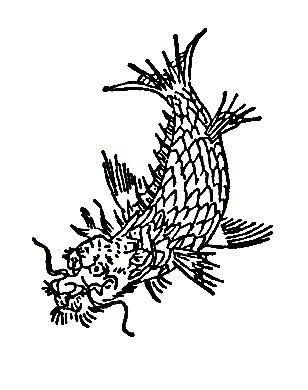

名古屋城の「金のしゃちほこ」で有名な「鯱」は、大きな木造建築の屋根の棟に飾られる。

「鯱」または「鯱鉾」とは、想像上の生物である「鯱」を象り、鬼瓦と同じく「役瓦」として装飾や厄払いとして設置される。

鯱は「しゃちは火事の時に水を吹き火を消す」ので火除けのまじないとして置かれる。

これは古代中華帝国である後漢の時代から建築物の屋根の両端を高く反らす趣向が発展し、「大魚の尾」を象った装飾である、「鴟尾」が元となった。

鴟尾は「魚が水面から跳ね、尾が水上に飛び出ている」様子から、屋根が水面で、その下の建築物が水中であるので燃えないという「呪い」を表している。

しかしこの大きな金属の飾りの本来の目的は「雷除け」で、この避雷針によって結果的に落雷による火災を防いでいる。

そして唐の末期ごろ、インドから怪魚「魚虎」の伝説が渡ってきて、「鯱」を象った金属像や役瓦が作られるようになる。

その後明の時代に「竜生九子」の伝説が定型化されて、龍の子供である「螭吻」を設置することが流行することになる。

龍になれなかった龍の子が好まれるのは、古代の人たちの心情を表していて面白い。

日本に、鯱を屋根に取り付ける風習が伝わったのは室町時代と思われ、城の天守閣の大棟に取り付けることを最初に行ったのは安土城を造った織田信長だ。

インドの想像上の生物シャチの特徴は、「頭がトラ、身体が魚」という怪物だ。

漢字(国字)で「鯱」であるし、『和漢三才図会』のような日本の本草書では「魚虎」と書いて「しゃち・しゃちほこ」と読む。

筆者はこの想像上の怪魚「魚虎」が、実際に存在する「ある魚」をモデルにしたと考えている。

・・・と言うと、読者さま方は「はは~ん?シャチでしょ?おいおいDECOよなんの捻りもないぞ?しかも哺乳類やんけ」と思われるだろう。

実際のところ、99.99%くらい、「想像上の生物、鯱のモデルは”シャチ”」、と定説にされている。

しかし筆者はシャチではない、別の魚類が鯱であると考えている。

しかし哺乳類シャチが鯱のモデルであるという定説は、かなりもっともな根拠があるので解説しよう。

まずシャチは海洋生物の食物連鎖の頂点である。シャチは非常に賢く、群れで狩りを行い鋭い歯でクジラ類、サメ類、アザラシ、魚類となんでも襲って食べる。

温帯から寒冷帯の全世界の海洋に棲息する。

彼らはしばしばクジラを狩り、食料とする。最も好んで食べるクジラの部位は舌である。

インド伝説では「鯱は鯨の舌を食いちぎり、鯨は死んでしまう。」とある。

また伝説は「鯱は群れで泳ぎ、鋭い歯を持つ。網で捕えても、網を食い破り逃げ去ってしまう。」とも言う。

知床半島などでは、しばしば漁業の網を破ってしまう被害を出す。

そして伝説では「鯱は白黒の斑である」としている。まさにシャチと同じなのだ。

これらの言い伝えが「和名シャチ」と同じであるからと「魚虎」の訓読みにされたのではないだろうか。

丁度、伝説の霊獣「麒麟」と、アフリカ大陸のサバンナで発見された「キリン」が同じ名前であるように。

「キリン」は明の永楽帝が「鄭和の大航海」を行った時にアフリカで捕獲され、明に連れ帰ったことで命名されたとされる。

永楽帝はその首の長い大きな動物を非常に気に入り、その姿から「麒麟」の名前を賜った。

この話が日本に伝わって半ば伝説となり、明治時代に「ジラフ」の和訳名を選定する時に「キリン」と決定された由来となっている。

英語「グランパス」の和訳名「シャチ」の決定は明治時代だと言われるのは、この「キリン」の出来事に影響された俗説だろう。

とても古い時代から、「サカマタ」「タカマツ」「クジラトウシ」「クロトンボ」「オキノカンヌシ」そして「シャチホコ」「シャカマ」と別名が多数あり、アイヌ語でも「レプンカムイ」などかなり多くの名前を持つ。

想像するとおそらく、鯱の説明が書かれている古代支那の本草書を読んだ古代日本人が、漢字の「鯱」を、日本の海で泳いでいる、よく知っている海の哺乳類「シャチ」に比定した。とするのがしっくりする。

和名しゃちほこの語源はよく分かっていない。

「さかまた(逆叉)」という別名から、大きな背ビレが「逆鉾」に喩えられて、「さか」が「しゃち」に訛ったのではないかと言われている。

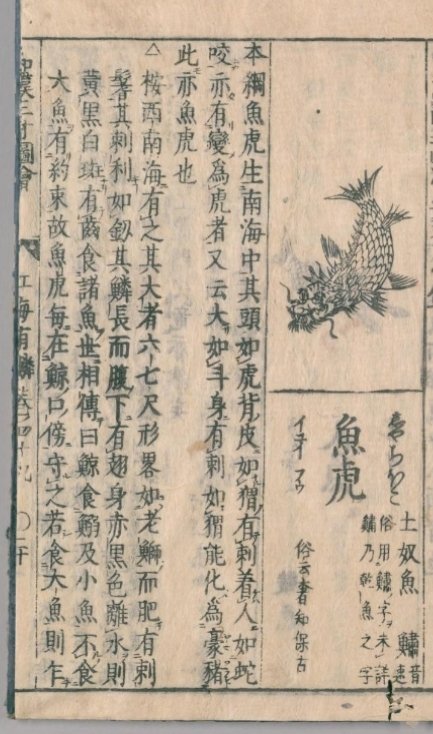

では『和漢三才図会』の「魚虎」を見てみよう。

「魚虎」しゃちほこ

土奴魚 鱐

俗に「鱐」の字を用いるは、未だ詳しならず。

鱐はすなわち「乾魚」の字。

俗にいう奢知保古

『本草綱目』に「魚虎、南海中に生ず。その頭、虎のごとく。背の皮に猬のごとくトゲ有りて、人に着けば蛇のごとく咬む。

また、変して虎に成るものあり。

またいうに、大きさ「斗」(明では10.74㍑)のごとく。身にハリネズミのごとくトゲあり。よく化けして豪猪と成る。これもまた魚虎なり。

按ずるに、西南海にこれ有り。その大なる者6~7尺(150~180㎝)、形はほぼ「老鰤」のごとく。しこうして肥えて、刺鬐あり。その刺するどきこと剱のごとし。

その鱗、しこうして長く、腹の下に翅あり。

身は赤黒色(水より離れば則ち黄黒)と白の斑なり。

歯、ありて諸魚を食う。

世に相伝えていわく、「鯨は、鰯および小魚を食うも、大魚は食わずの約束あり。ゆえに魚虎、つねに鯨の口の傍らに在りて、これを守る。

もし大魚を食わば、すなわちたちまちに口に入り、鯨の舌の根を噛み断ち、鯨は斃するに至る。ゆえに鯨、これを畏れる。

諸魚、皆しかりや。

ただ、「鱣」「鱘」(『和漢三才図会』では「ふか」と「かじき」である)は、よく魚虎を制すのみ。

もし網に入らば、すなわちたちまち嚙み破りて、出で去る。ゆえに漁者、これを取る者、稀なり。

初冬、干たる汀辺に出ずること有りや。」

蓋し(思うに)、猛魚なるをもって虎の名を得るしかり。

なお蟲に「蠅虎」「蝎虎」の名あるがごとし。必ずしも、変して虎になる者に非ず。

(本草綱目「変して虎に成る者有り」の「有」の字をもって考えるべし)

「鱣」「鱘」「鯉」、龍門に逆上りて竜と化すというも、またしかりや。

城樓の屋棟の瓦に竜頭魚身の形に作りて置く。

これを「しゃちほこ」という。(未だその據を知らず)

蓋し、「嗤吻(螭吻)」を殿脊(宮殿の屋根の一番上)に置き、もって火災を辟(避)けるというは、所以あり。

解説していこう。

『本草綱目』には「魚虎は南海に生息して、頭はトラ、背にハリネズミのようなトゲがあり、人に噛みつく。

またトラに変身する者もある。

また一説に10㎏の大きさで、ハリネズミのようなトゲがあってヤマアラシに化ける者がいる。これも魚虎である。」

この部分は「古代インドの伝説」が明王朝くらいに伝承して、色々誇大されたり省略された話だろう。

「トラやヤマアラシが化けて魚になった」という昔ばなしがインドにあったのではないだろうか。

(寺島良安先生は)案ずるに、「魚虎」は西南海に生息して、大型は150~180㎝となり、姿や形状はほぼ「ブリ」である。

肥えていてトゲの背ビレをもつ。そのトゲは剱のように鋭い。

鱗が肥大化した「翅」状の突起(アジ科の稜鱗の変化したもの)が、尾部前方にある。

身体には赤黒色と白色のまだら模様である。(赤黒色は水から出ると黄黒に変色する)

歯があって肉食魚だ。

寺島良安先生は、「魚虎」の正体を正確に見抜いていたのではないか。

ブリにそっくりなアジ科の魚で、背ビレがトゲ状である。

尾の付け根に、羽根のような突起がある。

そして「トラのような」黒白色のしま模様の肉食魚だと言っている。

魚類が好きな人なら、もう分かるだろう。

伝説によると「クジラは鰯のような小魚しか食べてはいけない約束になっている。そして魚虎はこの約束を守らせるため、クジラの口の前を集団で泳いでいる。

もしクジラが誓約を破り、大きめの魚を食べてしまうと、魚虎はクジラの口に潜り込んで、その舌の根を噛み切ってしまう。

舌を噛み切られたクジラは死んでしまうので、クジラは魚虎を畏れて約束を守っているのだ。」

この話は「クジラがイワシだけ食べる理由」を語ったインド説話だろう。

とある魚がクジラの前方を泳ぐ習性があるので、それを「クジラが約束を守るのを見張っている」としていて、非常に愉快な物語だ。

習性をよく観察していてとても感心する。

「しかしながらサメとカジキは、この魚が一緒に遊泳していても関係なく、大型の魚を捕食する」、と言っている。

これもまた正確に観察している。

「網に入っても、鋭い歯で食い破って逃げてしまう。なので漁師が魚虎を捕まえることは稀だ。

冬に渚に来ることがある。」

この部分の記事は「哺乳類シャチ」のことではないか。

シャチは海岸に小型イルカやアザラシなどを追い詰めて捕食する。

良安先生は、「虎に変ずる」というのは「猛魚」だからだろう。

ハエトリグモやヤモリの名前に「虎」の字が付けられているじゃん。

と考えたようだ。

筆者は「インド神話で、神様が魚達の願いを聞き入れて、クジラに「無限に増殖する魔法をかけたイワシ」だけ食べることを約束させて、その番人として「トラとヤマアラシ」を合体させて作った魚に命じて「約束を破ったクジラの舌の根を咬む」ことにした」という昔話が存在したのではと考える。

トラの模様とヤマアラシのトゲを持った魚であるからだ。

「登龍門」の故事に出る「鱣」「鱘」「鯉」はいずれも「チョウザメ」を表している。滝を登った魚は竜と成る。

良安先生は古代支那では「魚が虎に成る」ような思想上の「例え話」としてとらえたのではないだろうか。

さてさてインドの伝説の魚の正体とは。

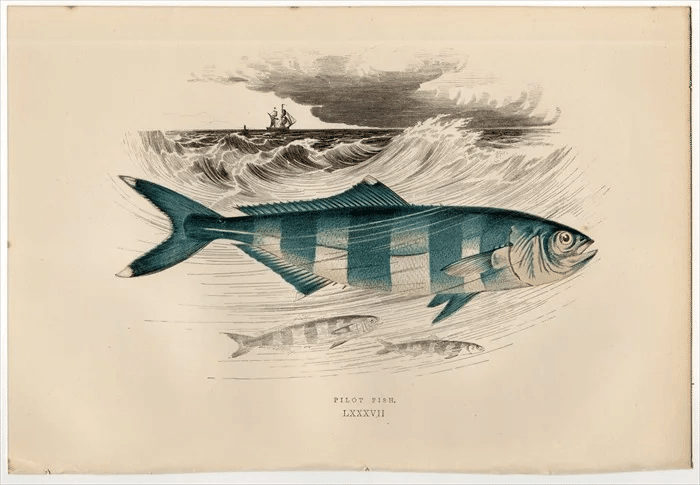

はたしてその「魚虎」の正体は「ブリモドキ」だ。

クジラやサメなど、大型の生物について泳ぐ性質を持つ。

また船舶にもよく並走し、英名で「パイロットフィッシュ」と名付けられている。

アジ科ブリモドキ属の「ブリモドキ」は一種でブリモドキ属を形成する。

顔や形状は非常にブリに似ているが、特徴的な黒い横縞ですぐに判別できる。

第一背ビレの膜が無く、尖った「トゲ」が5~6本並ぶ。

またアジ科の稜鱗から発達した「水平隆起線」が尾柄に有り、安定板の役割を果たしている。

日本近海も含む、全世界の暖海に生息し、大型魚類やクジラ類を取り囲んで遊泳し、大型魚の寄生虫や食べこぼしなどを食べる「共生」生活を行っていると考えられている。

サメがブリモドキを襲うことは無く、しばしばブリモドキが「口の中に入って」クリーニングする光景が観察される。

ホンソメワケベラやコバンザメなど、クリーニングを行う魚類は「白黒」のストライプ模様であり、それが「合図」となっていて大型肉食魚に捕食されないようになっている。

「パイロットフィッシュ」の名の由来は、古代ギリシャや古代ローマの船乗りたちが、船について泳ぐ習性から「港まで案内する”水先案内人(パイロット)”」だとした事である。

長い航海が終わり、陸に近づきもうすぐ港に帰り着く頃、港に案内してくれるような魚を、船乗りたちは非常に喜んだことだろう。

インド洋でも航海者はクジラやサメに群れ泳ぐ「パイロットフィッシュ」の習性をよく観察し、「クジラと魚虎」の伝説を語ってきた。

長い時間と距離を越えて、水先案内魚は「鯱」となって日本の城の守り神になった。

一説によると「しゃち」の語源は「幸」なのである。